鲁迅手稿用笺考

[作者简介]萧振鸣(1955-),男,北京鲁迅博物馆研究馆员(北京 100007)。

一、从萧红回忆鲁迅的故事说起

作家萧红曾回忆:“鲁迅先生的原稿,在拉都路一家炸油条的那里用着包油条,我得到了一张,是译《死魂灵》的原稿,写信告诉了鲁迅先生,鲁迅先生不以为稀奇。”(萧红:《回忆鲁迅先生》)萧红讲述的故事是真实的,那包油条的手稿至今保存在北京鲁迅博物馆,那上面确有着当时的油渍。

鲁迅一生著述颇丰,现存鲁迅手稿包括小说、散文、杂文、诗歌、日记、书信,还有译文、医学笔记、辑校古籍、辑校石刻等,总字数近千万。去年国家图书馆出版的《鲁迅手稿全集》,收入了目前搜集到的鲁迅手稿近三万页,这是目前收录最全的鲁迅手稿全集。然而,鲁迅手稿仍有大量的散佚。据考证,鲁迅散佚的著作及其手稿不下480万字。已有学者总结过鲁迅手稿散佚的原因:一是鲁迅投稿后手稿并不回收;二是鲁迅书信的收信人并无完全保存;三是当时的投稿制度多半不退还原稿;四是由于時事生活动荡,鲁迅也多次迁徙,丢失很多,再因处境危险,他自己也曾烧毁大量书信、手稿。鲁迅在致萧军的信中曾说道:“我的原稿的境遇,许知道了似乎有点悲哀;我是满足的,居然还可以包油条,可见还有一些用处。我自己是在擦桌子的,因为我用的是中国纸,比洋纸能吸水。”

中国四大发明的提法,最早却是由英国汉学家李约瑟博士在他的《中国科学技术史》中提出的。然而这一提法,产生在1950年代。鲁迅也曾论述过中国古代的发明:“中国古人所发明,而现在用以做爆竹和看风水的火药和指南针,传到欧洲,他们就应用在枪炮和航海上,给本师吃了许多亏。还有一件小公案,因为没有害,倒几乎忘却了。那便是木刻。虽然还没有十分的确证,但欧洲的木刻,已经很有几个人都说是从中国学去的,其时是十四世纪初,即一三二O年顷。那先驱者,大约是印着极粗的木版图画的纸牌;这类纸牌,我们至今在乡下还可看见。然而这博徒的道具,却走进欧洲大陆,成了他们文明的利器的印刷术的祖师了。”(《〈近代木刻选集〉(1)小引》)鲁迅在文中提到了火药、指南针、印刷术与木刻,唯独没有提到造纸。

造纸术是中国的四大发明之一,一般认为起源于汉代,应有两千多年的历史了。在此之前,人类书写的载体是龟甲兽骨、树皮竹简,古代读五车书的人是相当有学问的圣贤。随着科技的发展,纸张诞生了,至清末民国时期,中国纸的制造技术已臻登峰造极。品种有蚕茧纸、苔纸、发笺纸、竹纸等,产区有四川、浙江、江西、福建、广东、湖南、湖北等,最有名的是安徽泾县发源的宣纸。纸张是历代文人墨客赖以传播思想文化的必要载体,也是见证历史的活化石。

鲁迅生活的时代,是延用了两千多年的用毛笔在宣纸上书写的传统即将终结的时代。洋纸与钢笔进入中国,悄悄地取代毛笔与宣纸,毛笔与宣纸渐渐地成为中国书法与中国画独有的写画材料。鲁迅曾自述:“我自已是先在私塾里用毛笔,后在学校里用钢笔,后来回到乡下又用毛笔的人。”(《论毛笔之类》)鲁迅说钢笔“使用的多,原因还是在便当”。在书写工具大变革的二十世纪二十年代,大部分作家都已换笔,而鲁迅却颇有些自恋地说:“我并无大刀,只有一枝笔,名曰‘金不换’。”鲁迅一生酷爱美术,在美术教育、书籍装帧、倡导木刻等方面做出了卓越的贡献。鲁迅很讲究书法美,而毛笔和与之相配的纸张成为他案头必备的常用工具,可见他对毛笔书写的钟爱。于是,鲁迅用毛笔从事他的写作生涯,直到死。

文人写作离不开纸张,从鲁迅遗存的手稿来看,用纸的品种丰富多彩。研究鲁迅所使用过的各种纸张,对考察民国时期造纸工艺、制笺艺术及印刷业的状况也是极好的实证材料,亦能反映鲁迅的生活习惯、书写习惯、工作状态、经济状况、美学品味以及文人雅趣。

二、从现存文物看鲁迅用纸

鲁迅自幼喜欢画画,散文《从百草园到三味书屋》写到了自己在“三味书屋”读书时,喜欢用一种“荆川纸”摹画小说上的绣像,而且积攒了一大本。周作人曾回忆说:“鲁迅小时候也随意自画人物,在院子里矮墙上画有尖嘴鸡爪的雷公,荆川纸小册子上也画过‘射死八斤’的漫画,这时却真正感到了绘画的兴味,开始来细心影写这些绣像。恰巧邻近杂货店里有一种竹纸可以买到,俗名‘明公(蜈蚣)纸’,每张一文制钱,现在想起来,大概是毛边纸的一种,一大张六开吧。鲁迅买了这明公纸来,一张张的描写……”(周作人:《鲁迅的青年时代·五避难》)。“荆川纸”是一种竹子制成的纸,薄而略透明,可以用于蒙在绣像上描画。相类似的还有一种叫桃花纸,较白,均产自浙江。

现存最早的鲁迅手稿是1897年鲁迅在三味书屋读书期间,手抄祖父所作《桐华阁诗钞》,共29题105首。手抄塾师周玉田所作《鉴湖竹枝词》100首。手抄会稽童钰作《二树山人写梅歌》,这是目前存世的鲁迅最早的三种手抄本。从纸张上看,应是绍兴当地所产素色竹纸。1898年2月,鲁迅到杭州探望在狱中的祖父,购买了画报、画谱等书,还购买了一部《徐霞客游记》,在这套书的第一册内钤有“戎马书生”印,并夹有庚子年(1900)冬末重阅时自拟的该书卷目一页,写在一张漂亮的笺纸上,笺纸为曙红色,画题“风莲图”,这是现存的鲁迅最早的一页用笺。同年11月3日—12日间,鲁迅抄写祖父手书的《恒训》一卷。鲁迅以略带隶意的蝇头小楷工整地抄录,并属“己亥十月上瀚孙樟寿谨抄于江南陆师学堂。”其用纸使用的是16行朱丝栏筒子页笺,中缝有单鱼尾写有“義和祥”三字,四周有纸约两分宽的画有松竹梅花卉的花边。这是现存最早的鲁迅使用的带朱丝栏的花笺。

三、鲁迅日记用纸

现存鲁迅日记使用的纸张只有四种:1912年至1921年使用的是十八行朱丝栏宣纸册,中缝处下部有单鱼尾栏;1922年日记佚失;1923年至1925年使用的是十八行宣纸册,中缝处下部有单鱼尾栏,有“洪兴纸店”字样;1926年至1929年使用的是十八行朱丝栏宣纸册,中缝处下部有单鱼尾栏,有“懿文斋”字样;1930年至1936年去逝前使用的是十八行朱丝栏宣纸册,中缝处下部有单鱼尾栏,有“松古斋”字样。“洪兴纸店”位于北京宣武门外菜市口,距离鲁迅工作的教育部很近,当时称为“洪兴南纸店”,此店现不存。“懿文斋”是清代较早开业的南纸店,以木版刻印各种笺纸著名,“懿文斋”匾额是琉璃厂八大名匾之一,作为老字号现在仍在经营。“松古斋”亦为著名南纸店,擅长刻印各种笺纸,此店于抗战前后倒闭。鲁迅、郑振铎所编《北平笺谱》注明的九家“藏版者”,其中就有懿文斋与松古斋。现存鲁迅日记保存完好,开本整齐划一,书写一丝不苟,是近现代最为精致的一部日记手稿。

四、鲁迅用纸来源

鲁迅日记中记载了他在北京时期的用纸来源:

鲁迅1912年5月到北京,第一次买纸是同年8月23日,“与钱稻孙同至琉璃厂购纸”。本年,只有三次购纸记录。

1913年1月25日“二弟寄纸三帖计五百枚”;2月26日,“二弟寄格子纸三帖五百枚”;3月30日,“二弟寄乌丝栏纸三帖”;9月13日,“到琉璃厂清秘阁买纸墨”,本年再无购纸记录。

1914年1月6日“二弟所寄写书格子纸两帖可千枚”;3月15日“荣宝斋买纸笔,共一元”;6月6日“清秘阁买信纸信封,五角”;12月30日“买清秘阁纸八十枚,笔两枝,价二元”。

1915年3月19日“赴清秘阁买纸一元”;4月10日“至清秘阁买纸笔,合一元”;5月16日“至留黎厂又买纸一元”;6月17日“二弟所寄桃花纸百枚”(许季上托买);9月16日“二弟寄书格子纸一千二百枚”。

1916年2月30日“二弟寄竹纸千二百枚”。此后再无二弟寄纸记录。

1918年3月18日“同陈师曾往留黎厂买西纸五十枚归”。此后到1926年离开北京之前,再无购纸记录。

以上统计说明了几个问题。第一,从数量上看,1912年至1916年周作人寄给鲁迅的纸约有五千张,从中可以看出鲁迅多么大的工作量。第二,在鲁迅开始做小说(1917年)之前,大量用纸是为了寓在绍兴会馆抄古碑,并做辑校古籍工作,而大部分纸张是由二弟周作人从绍兴老家寄到北京的。绍兴是产纸之地,那里的竹纸或宣纸应比北京便宜很多。鲁迅在经济生活上是精打细算之人,用纸量又大,所以让二弟从老家寄纸使用。第三,清秘阁也是具有数百年历史的老字号,其刻印的笺纸非常有名,鲁迅多次光顾该店,非常喜爱其所售的笺纸,虽然一元二元在当时也算不菲的价格,但鲁迅还是多次出手购买,用于书写信札。第四,五四运动以后,鲁迅组织并参与多个文学社团,诸如“未名稿纸”“语丝稿纸”等公务稿纸增加,稿纸的消费便大幅减少了。

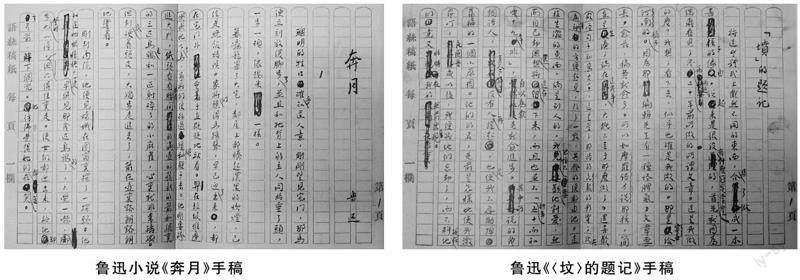

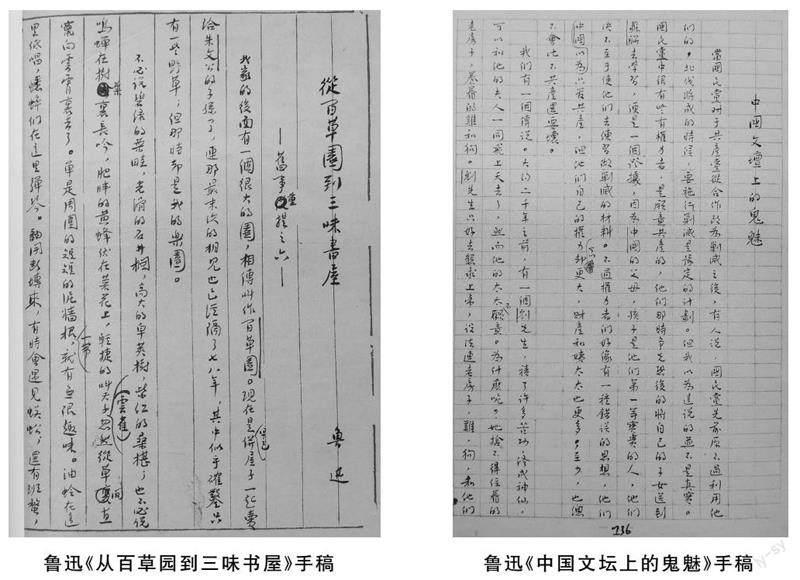

五、小说、杂文用纸

1917年鲁迅开始作小说并且“一发而不可收”,遗憾的是,鲁迅小说的手稿除《故事新编》外,一无所留,所以也无从考证他使用的是何种稿纸。现存最早的文稿是1918年4月所作《随感录》,竖行40×16双线绿格子纸一页,左侧有“第 卷 第 叶 新青年原稿用纸”字样。《写在坟的后面》,作于1926年11月11日。稿纸为绿色长方格子双线丝栏的洋式稿纸,竖列23格,横行18格,左侧有宋体印刷体“语丝稿纸 每 页一栏”字样,右下有“第 页”字样。鲁迅行文自右至左竖写。

小说《眉间尺》也用的是“语丝稿纸”。散文《朝花夕拾小引》的稿纸使用的是绿色呈长方格子双线丝栏稿纸,竖列36格,横行24格,四周文武线,中缝有宋体“未名稿纸”字样,呈筒子页型制。小说《眉间尺》也用的是“未名稿纸”。《二十四孝图》的稿纸使用的是绿色呈长方格子双线丝栏稿纸,竖列36格,横行11格,四周文武线,右侧有“文艺丛书稿纸 共十一行 每行三十六字”字样。《五猖会》,筒子页型制,竖八行纸,中缝单鱼尾有“文华阁制”字样。《无常》用的是长方格子纸32列,12行。《从百草园到三味书屋》,竖十一行纸。《范爱农》,竖二十二行纸,左下有楷体“厦门大学用纸第九号”字样。以后的《南腔北调集》《且介亭杂文》等大都使用的绿色36×12的长方格子纸。

六、书信用笺

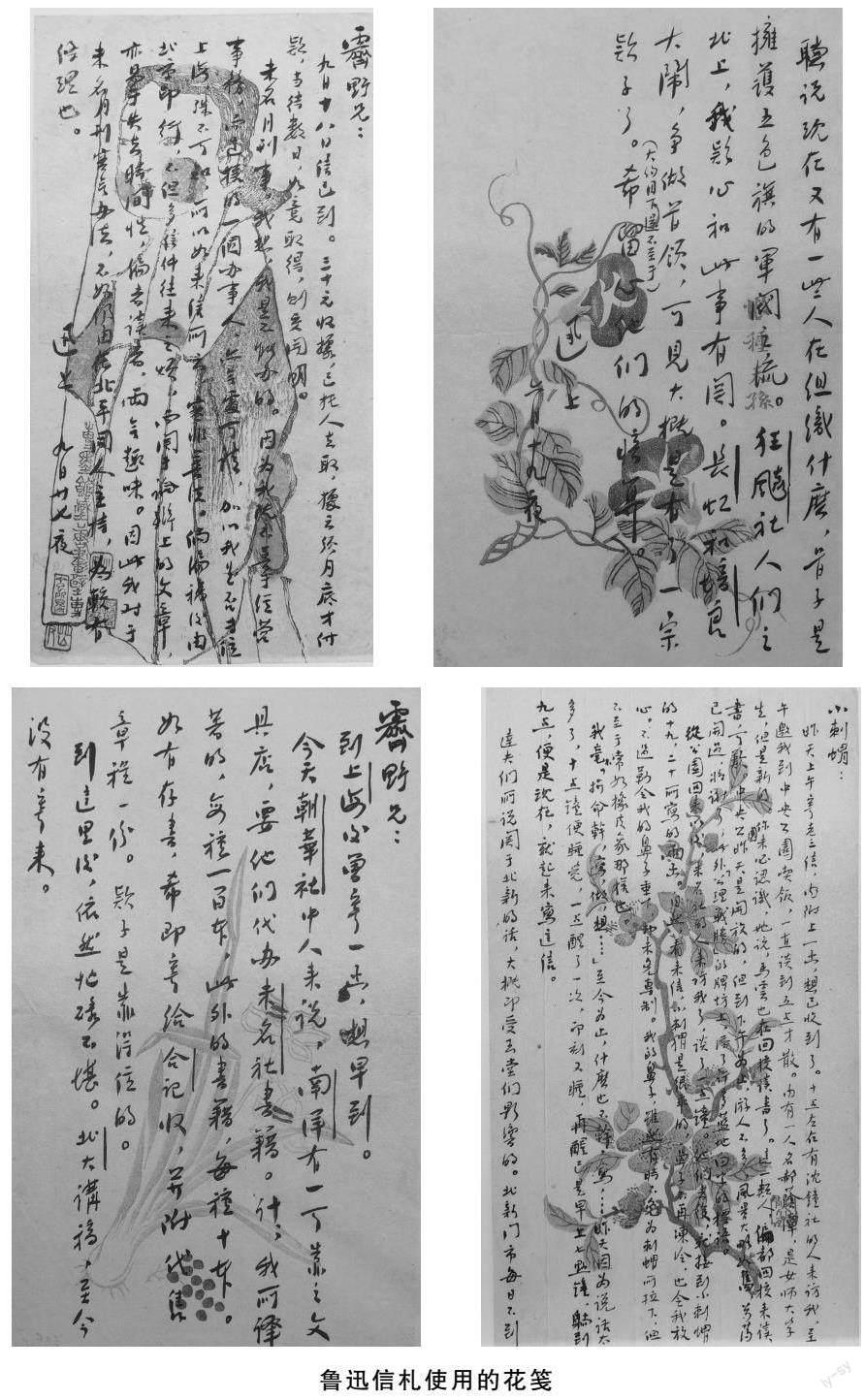

现存鲁迅手稿中最色彩纷呈的是鲁迅书信手稿。

现存鲁迅最早的书信手稿是1904年8月29日致许寿裳信,无格,纯白素笺纸。1910年7月21日致许寿裳信,用的是34×14格竖式稿纸。1911年以后多使用朱丝栏八行笺,多数是从琉璃厂荣宝斋、清秘阁等南纸店购买。1916年使用过“亿锦乾制”八行朱丝栏信笺。1918年至1922年间,多使用有“商务印书馆自制”字样的八行朱丝栏信笺,还有少量六行、七行朱丝栏信笺及纯白无丝栏素笺纸。1923年至1925年间大多使用的是有“涵芬楼制”字样的八行朱丝栏信笺。

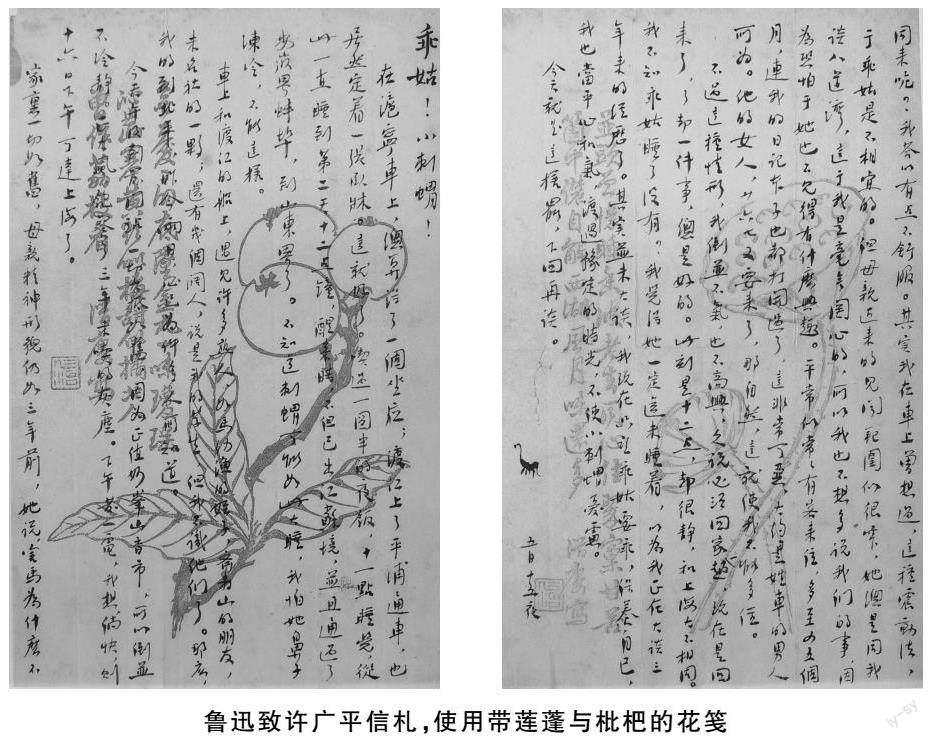

1925年3月11日,许广平给鲁迅写了第一封信,鲁迅当夜热情复信,用的是八行竹简型朱丝栏信笺,鲁迅写此信每行双排小字,天头地脚都写满了字,共写了四页之多。以后他们通信频繁,均为长篇小字,密密地书写,由可见证鲁迅与许广平之间初恋的热情。

1926年9月至1927年1月,鲁迅在厦门大学任教,此间书信使用的笺纸有几种。第一种是八行朱丝栏稿纸,上面自右至左有“厦门大学图书馆用笺”字样,右侧有“ 年 月 日”字样。鲁迅的《两地书》原信中也用过许多这样的纸。第二种是蓝色格子稿纸,四周文武线,右上有“No. ”字样,左下有“泱泱社稿纸 25×24”字样,与现在通行的横写稿纸形制类似,但鲁迅手稿仍采用毛笔竖写。第三种是十四行蓝虚线稿纸,自左至右有“厦门大学国学研究院用笺”字样,左下侧有“No. ”、右有“ 年 月”字样,行距很小,显然是适于钢笔书写的信笺。第四种是“涵芬楼”笺,应是从北京带到厦门的。

1927年1月,鲁迅从厦门到广州中山大学任教,始用“国立中山大学用笺”。一种为八行竹简型朱丝栏,一种为八行带花边朱丝栏,右侧有“第 页”,左侧有“中华民国 年 月 日”字样。还有一种为大开(如今8开)的,也是“国立中山大学用笺”稿纸。在广州期间也用过一些十五行蓝丝栏笺、十二行朱丝栏笺、十行橘色丝栏笺、十一行朱丝栏笺及长方格子纸。有一种比较特别,是十五行蓝色虚线丝栏,左上有“No. ”字樣,页脚居中有“HAKURYU”,日文译为“白竜”或“白龙”,为日本所造。

1927年10月,鲁迅与许广平到上海,度过了鲁迅的最后十年。在上海期间,大量的用纸一部分是鲁迅自己购买,一部分是由三弟周建人为他购买。如鲁迅日记载:1930年6月5日“同三弟往三洋泾桥买纸,五元。”1932年4月27日“三弟及蕴如来,并为买来宣纸等五百五十枚。”1934年5月26日“三弟为买抄更纸二十帖,共泉二十三元。”在上海期间,鲁迅使用的信笺纸有八行、十八行及长方格子稿纸。1931年,用过一种十六行红虚线丝栏稿纸,上方印有“第 号 页 年 月 日”字样,左侧有“上海合众教育用品公司制”字样;一种是八行朱丝栏笺纸,右印“第 页”,左印“ 年 月 日”,下方自右至左有“上海信封厂制”字样;还有一种十行笺,上方印西洋小版画一幅,下方有“便利笺 上海南京路港粤沪华美电器行精选”字样。1933年,还用过一种方格子稿纸,上自右至左有“中华基督教女青年会全国协会编辑部稿纸”字样。1935年,使用过各色彩印的中国古代仕女笺、西洋跳芭蕾舞女孩为图案的信笺。其他还有“涵芬楼”笺及一些素笺纸。在上海期间,鲁迅还使用过许多上海九华堂印制的木版水印笺,上有“九华宝书”“九华宝记”“九华堂自记印”“九华宝记制画笺”等印记,多为著名画家吴待秋所绘。

七、搜罗笺纸

1928年起,鲁迅写信就开始使用琉璃厂纸店的木版水印信笺。古代用于写信的纸称为信笺,又名诗笺、花笺、彩笺、锦笺等。信笺多为八行红色丝阑,称为“八行笺”,较为通行。彩笺则用各种色彩印制,图案有山水花鸟、神仙人物、汉瓦周壶、钟鼎铭文等。在笺纸上作信札,称为信笺;作诗题咏,称为诗笺。史书载,南北朝时期就有了五色花笺,唐代有著名的“薛涛笺”。明代时,由于雕版技术高度发达,笺纸制作已精妙绝伦。一张好的花笺,往往是诗、书、画、印具佳的美术品。以花笺制成的书称为笺谱。明代《萝轩变古笺》和《十竹斋笺谱》使人们看到明代绘画、雕版、彩印的成就。其中的饾版拱花技术,是版画史上一大创新。鲁迅曾说:“木刻的图画,原是中国早先就有的东西。唐末的佛像,纸牌,以至后来的小说绣像,启蒙小图,我们至今还能够看见实物。而且由此明白:它本来就是大众的,也就是‘俗’的。明人曾用之于诗笺,近乎雅了,然而归结是有文人学士在它全体上用大笔一挥,证明了这其实不过是践踏。”(《〈全国木刻联合展览会专辑〉序》)这段文字,说明了鲁迅对于中国传统版画的理解,他认为中国版画原为“俗”的、“大众的”艺术,而诗笺则是近乎“雅”的,即文人学士们的小众艺术。然而鲁迅并没有摒弃这种传统艺术中的优良品种,为了继承和保存中国版画的传统,编辑出版了至今成为新文学善本的《北平笺谱》。

信笺作为毛笔时代写信的载体,鲁迅一直在使用。1912年鲁迅到北京教育部工作后,一直在琉璃厂购买笺纸,写信、记日记都用笺纸。鲁迅日记中有许多诸如到琉璃厂清秘阁、青云阁等笺纸店买信笺的记录。1929年3月8日,“得钦文信并信笺四十余种。”这是鲁迅收藏信笺的开始。1929年鲁迅回京探亲,《两地书》中记载了鲁迅与许广平的鸿雁之情,一段关于花笺的故事。5月17日,许广平在信中提醒鲁迅:“你如经过琉璃厂,不要忘掉了买你写日记用的红格纸,因为所余无几了。你也许不会忘记,不过我提起一下,较放心。”5月23日鲁迅日记载:“从静文斋、宝晋斋、淳菁阁蒐罗信笺数十种,共泉七元。”在这天鲁迅致许广平的信中说道:“走了三家纸铺,集得中国纸印的信笺数十种,化钱约七元,也并无什么妙品。如这信所用的一种,要算是很漂亮的了。还有两三家未去,便中当再去走一趟,大约再用四五元,即将琉璃厂略佳之笺收备了。”28日,“往松古斋及清閟阁买信笺五种,共泉四元。”鲁迅给许广平的信正是用了在琉璃厂购买的漂亮的花笺纸,传递着他的爱意。许广平也非常喜爱鲁迅的手札。回信说:“打开信来,首先看见的自然是那三个通红的枇杷。这是我所喜欢的东西,……然而那时枇杷的力量却如此其大,我也是喜欢的人,你却首先选了那种花样的纸寄来了。其次是那两个莲蓬,并题着的几句,都很好,我也读熟了。你是十分精细的,那两张纸心不是随手检起就用的。”鲁迅回复道:“我十五日信所用的笺纸,确也选了一下,觉得这两张很有思想的,尤其是第二张。但后来各笺,却大抵随手取用,并非幅幅含有义理,你不要求之过深,百思而不得其解,以致无端受苦为要。”这段故事说明中国传统的版画、笺纸与书法会带给人们高雅的艺术享受。此后鲁迅不断搜集各种笺纸,知道鲁迅有此爱好,又有友人相赠,日记载,12月8日“下午柔石赠信笺数种。”1929年起,鲁迅常以花笺与友人书信往来,并为山本初枝、望月玉成、内山完造等日本朋友以他的书法书写诗笺。1933年鲁迅与郑振铎开始了《北平笺谱》的编辑工作。

八、编辑笺谱

1932年鲁迅探家回北平,到琉璃厂荣宝斋、清秘阁等南纸店买了许多木版水印信笺,1933年2月5日鲁迅在致郑振铎的信中说:“去年冬季回北平,在琉璃厂得了一点笺纸,觉得画家与刻印之法,已比《文美斋笺谱》时代更佳,譬如陈师曾、齐白石所作诸笺,其刻印法已在日本木刻专家之上,但此事恐不久也将销沉了。因思倘有人自备佳纸,向各纸铺择尤(对于各派)各印数十至一百幅,纸为书叶形,彩色亦须更加浓厚,上加序目,订成一书,或先约同人,或成后售之好事,实不独为文房清玩,亦中国木刻史上之一大纪念耳。”由此动议开始,一年中,鲁迅在上海,郑振铎在北平,关于此书的出版有30多次书信往来。至年底,鲁迅、郑振铎合编的《北平笺谱》由北平荣宝斋印行。鲁迅在《北平笺谱》的出版广告上写到这部书的意义:“中国古法木刻,近来已极凌替。作者寥寥,刻工亦劣。其仅存之一片土,惟在日常应用之‘诗笺’。而亦不为大雅所注意。三十年来,诗笺之制作大盛。绘画类出名手,刻印复颇精工。民国初元,北平所出者尤多隽品。抒写性情,随笔点染。每涉前人未尝涉及之园地。虽小景短笺,意态无穷。刻工印工,也足以副之。惜尚未有人加以谱录。近来用毛笔作书者日少,制笺业意在迎合,辄弃成法,而又无新裁,所作乃至丑恶不可言状。勉维旧业者,全市已不及五七家。更过数载,出品恐将更形荒秽矣。鲁迅、西谛二先生因就平日采访所得,选其尤佳及足以代表一时者三百数十种,(大多数为彩色套印者)托各原店用原刻板片,以上等宣纸,印刷成册。即名曰《北平笺谱》。书幅阔大,彩色绚丽。实为极可宝重之文籍;而古法就荒,新者代起,然必别有面目,则此又中国木刻史上断代之惟一之丰碑也。”鲁迅指出此书“又中国木刻史上断代之惟一之丰碑也”已被时间证明,并成为无争的事实。《北平笺谱》出版后,至今再没有一部象样的新刻笺谱问世,木版制笺几近绝迹,正如鲁迅所言:“恐不久也将消沈”。印数只有一百部的《北平笺谱》近年来在拍卖会上出现过不少于三次,而拍卖价已飚至50多万元,成为新文学版本中最耀眼的善本。它的确成为“中国木刻史上断代之惟一之丰碑”。《北平笺谱》内收人物、山水、花鸟笺332幅。这些笺纸来自北京的荣宝斋、淳菁阁、松华斋、静文斋、懿文斋、清秘阁、成兴斋、宝晋斋、松古斋等九家纸店的木版水印作品。此后的数年中,鲁迅给亲友的书信中大量使用各种各样图案的信笺。日本有位学者写过一本《鲁迅书简和诗笺》,考证了鲁迅书信中用过170种560张笺纸。鲁迅使用的笺纸是鲁迅书信手稿中最靓丽的风景构成,其诗书画印,韻致古雅,妙趣盎然,加之鲁迅手书,更为意趣天成,实为新文学时代最为考究且珍稀的善本杰作。如果能将鲁迅书信精选篡成《鲁迅花笺简牍》,定会成为中国书史上的一部“极可宝重之文籍”。

九、纸张行家

鲁迅出生于书香门第,深谙中国传统文化,他虽然猛烈地抨击“国粹”,但对旧文化主张“择取”,即择取旧文化中优秀的成分,为新时代的发展服务。对外来文化,鲁迅主张“拿来”,但“拿来”的同时,也必须“择取”。鲁迅说:“我已经确切地相信:将来的光明,必将证明我们不但是文艺上的遗产的保存者,而且也是开拓者和建设者。”(鲁迅:《〈引玉集〉后记》)这就是鲁迅对于文化遗产的态度。

对于传承数千年的中国纸,鲁迅其实就是个行家。1931年至1932年,鲁迅为编辑《引玉集》,委托曹靖华联系苏联版画家征求木刻原作,鲁迅先后六次买纸寄往苏联,最终鲁迅得到了118幅作品。这批纸张包括“抄扛纸”“参皮纸”“特别宣”。“抄扛纸”,又作“抄更纸”“抄梗纸”,是用碎纸再制的纸张,因为是再造,所以又称“还魂纸”,鲁迅曾有解释:“我看那印着《铁流》图的纸,果然是中国纸,然而是一种上海的所谓‘抄更纸’,乃是集纸质较好的碎纸,第二次做成的纸张。”(鲁迅:《集外集拾遗·后记》)“参皮纸”是以树皮为原料的宣纸,较适用于绘画。“特别宣”,应是一种质量较高级的宣纸。为此事,鲁迅还特地托内山完造从日本买到名曰“西之内”“鸟之子”的日本纸各100张寄往苏联。

1935年他托王冶秋找人到南阳拓印石刻,指明“只须用中国连史纸就好,万勿用洋纸。”连史纸最早产自福建、江西,是以嫩竹为原料的手工纸,质地精良,非常有名。明、清代许多著名的书籍都是用连史纸印成。对于纸张印书的使用,鲁迅也是很讲究的。1935年1月17日致曹聚仁的一封信中说:“《蹇安五记》见赠,谢谢。但纸用仿中国纸,为精印本之一小缺点。我亦非中庸者,时而为极端国粹派,以为印古色古香书,必须用古式纸,以机器制造者斥之,犹之泡中国绿茶之不可用咖啡杯也。”

十、结语

古人说“纸寿千年”,如果纸是有生命的话,从被制造成纸,直到灰飞烟灭,每一片纸张都会有自己的一段传奇,关键是要看这纸承载的内容是否具有史料价值、书法价值及文物价值。近年来民国文人信札收藏价格暴涨,2013年拍卖行拍卖过一页《鲁迅致陶亢德信札》,竟拍出650多万的价格,这恐怕是民国名人信札中最贵的一页纸了,其原因在于鲁迅手稿具有超高的史料价值、书法价值及文物价值。近现代作家中手稿保留到今天的以鲁迅为最,鲁迅用笺承载了鲁迅时代的艺术、工艺、书写形式的变革等丰富的信息,它是中華民族宝贵的文化遗产,也是非常值得后人进行研究的宝贵财富。