《容斋四六丛谈》辑录考述与成书意义探赜

陈 果

(陕西师范大学文学院 西安 710119)

骈文批评发展至宋代,逐渐完成由六朝隋唐一般文章之学向专门性文体批评的转变。以徽宗宣和四年(1122 年)问世的王铚《四六话》为权舆,其后《四六谈麈》《容斋四六丛谈》《云庄四六余话》等四六批评著述相继出现,扩充了宋代文学批评的内容,同时也奠定了宋代四六批评的特殊地位。清人周中孚《郑堂札记》云:“专论四六之书,自宋王铚《四六话》二卷、谢伋《四六谈麈》一卷、洪迈《四六丛谈》一卷外,绝不经见。”[1]此论虽失之绝对,但无疑从侧面凸显出了三部著述之于宋代四六批评的价值。然纵览学界已有成果,对宋代四六批评著述的研究往往厝意于《四六话》与《四六谈麈》二书①,对于“别为一卷”[2]的《容斋四六丛谈》(以下简称《丛谈》)多只在涉及宋代四六批评著述的叙录中做概括性描述②,洪迈四六文创作思想的评述亦罕见其篇③,总体而言缺少对该书的深度探究,如掇者辑录所遵循的原则,该书所体现的四六批评指向,该书作为单辑本四六话的成书意义等具体问题都尚存详加考述的空间。本文聚焦于此,意在对《丛谈》由《容斋随笔》辑出的一系列问题进行具体考察,深化二者联系的同时,希冀略引学者对《丛谈》这一单辑本宋四六批评著述更多关注。

一、《容斋四六丛谈》的辑录准则与条目补佚

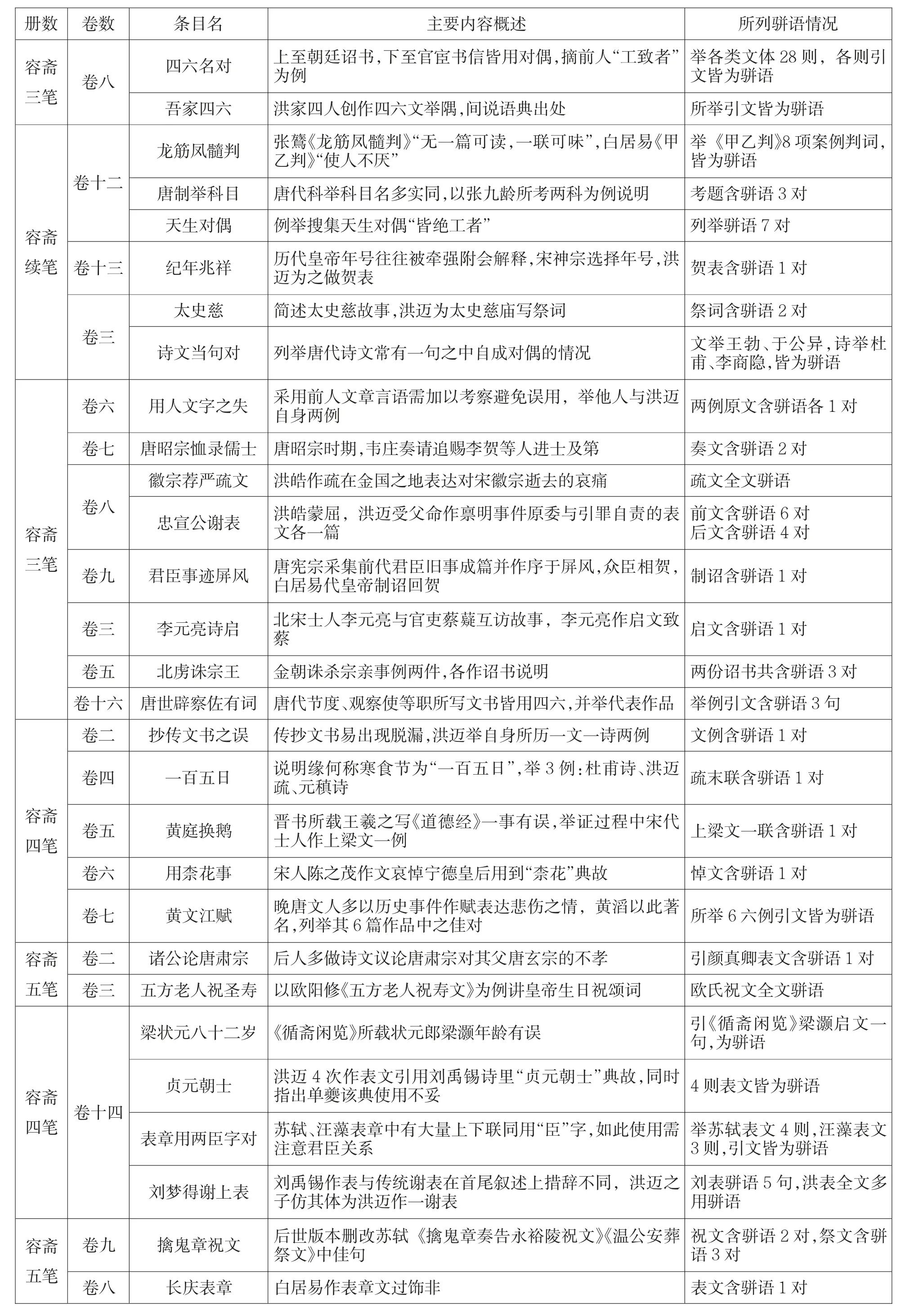

《容斋四六丛谈》是摘洪迈《容斋随笔》中论四六之条目辑录而成,以学海类编本为底本进行梳理,《丛谈》总计从《容斋随笔》辑出条目29 则,其中续笔6 则,三笔10 则,四笔9 则,五笔4 则。笔者不避烦琐,将29 则条目概况兹列如下(表1),一来清晰完整地呈现辑录情况,二则由此罗列便于总结其中共性:

表1 《容斋四六丛谈》辑录《容斋随笔》条目一览表

将以上29 则辑录之文与洪迈所撰原文内容进行逐一比对,《丛谈》所辑《容斋随笔》各条目,无论题目还是正文内容均属对原文的照录,在此过程中没有进行任何对文本的增改、删节或自撰评语。对原典文献的条目进行择选是辑录的基础步骤,由《丛谈》对《容斋随笔》辑录条目的具体内容总结其所具有的共性特点,主要表现在辑录的文体、辑录的内容以及辑录骈语的质量三个方面,分而述之。

第一,辑录文体以文章之中所列骈句为主导。对偶作为语言修辞方式一般多见于文章、诗歌、对联三种体式,这三种体式在《容斋随笔》中均有出现。《容斋四六丛谈》名曰“四六”,所谓“四六”并非宋代骈文全以四六句式为圭臬,盖因前袭唐代如柳宗元“骈四俪六、锦心绣口”、李商隐《樊南四六》之称,莫道才指出“宋人习惯称骈文为‘四六’,这是因为宋人已经接受了四六作为骈文的典型句式,从而作为骈文的代表的这种观念”[3],这一点从所辑条目中例句不只于四字六字,所呈现出的句式多样性即可辅证。《丛谈》所辑以文章之中所列骈句为主导,即如“四六名对”条、“黄文江赋”条这样单论文章之骈语,抑或如“诗文当句对”条、“一百五日”条这样诗与文偶句兼有的条目则可辑入,而单论诗中对偶或一联佳对而与文无关的条目,则弃之不辑:如随笔卷十三“东坡罗浮诗”条所举之例为铭文,全篇四字对仗,然洪迈谓之“仿其体为铭诗曰”[4]174,掇者未辑;续笔卷五“杜诗用字”条,所抄录的杜诗多为对仗之句,然未涉文,未辑;四笔卷七“西太一宫六言”条,纯讲六言诗中对偶精切者,亦未辑(转而见于《容斋诗话》收录);四笔卷十四“潘游洪沈”条,讲宋代席座之间的对联趣事,未辑;四笔卷十五“经句全文对”条,洪迈巧对下联之事,亦未辑。此外犹可注意的是赋这种文体,对赋与骈文的关系历来存议颇多④,《丛谈》掇者对赋体辑入的取舍依然以是否属于骈句作为依据,如“黄文江赋”条言“晚唐士人作律赋,多以古事为题,寓悲伤之旨”[4]713,所举黄滔的律赋作品数十联,因为都是两两相对的工对句故“皆研确有精致”[4]714,转看同样论及赋的五笔卷七“唐赋造语相似”条,以杜牧《阿房宫赋》、杨敬之《华山赋》为例说明“唐人作赋,多以造语为奇”[4]906,因其引文虽似对仗实则尽是铺陈排比之句而未辑,这既遵循了专认骈句的原则,同时也显现出掇者对赋中之骈偶与赋中之铺陈有意识的区别。

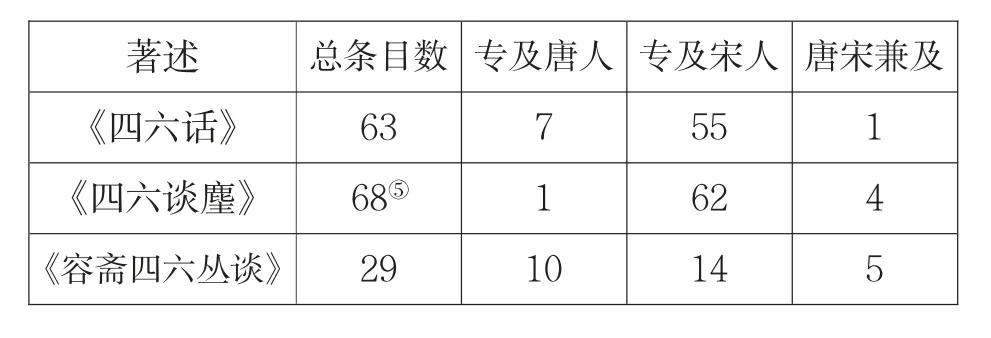

第二,辑录的内容范围只涉唐宋,且类别驳杂。作为宋代文话性质批评著述的代表,《丛谈》与王铚《四六话》、谢伋《四六谈麈》在涉及的评论范围上既一脉相承,又同中存异。相同之处在于都注重现实性,即对近世及当朝四六创作的关注,将评论的重点都放在唐宋范围。《丛谈》对《容斋随笔》中洪迈涉及先秦的骈丝俪句不辑,对“丽句与深采并流,偶意共逸韵俱发”[5]的汉魏六朝骈语亦不辑,如随笔卷七“李习之论文”条,李翱有“古之人能极于工而已,不知其辞之对与否,易与难也”[4]88的见解,然所举偶对皆六经之文,故未辑。不同之处在于相比于《四六话》和《四六谈麈》显现的偏宋略唐倾向,《丛谈》所辑掌故在唐宋之间相对较为均衡,可作以小计(见表2):

表2 《四六话》 《四六谈麈》 《容斋四六丛谈》条目所涉唐宋范围对比表

由表可见,《丛谈》所收涉及唐人创作条目总计15 条,占总条目数比例过半。而从辑录容量来看,虽然条目总数并不算多,但同样在文坛掌故方面类别博杂,既包括单纯诗文现象、自家四六创作的叙述,也包括社会政治轶事、历史文化逸闻,诚如阮元所言:“凡宋人说部中之言四六者,若《玉壶清话》《容斋随笔》《能改斋漫录》《文章丛说》之类,莫不广搜博采。”[6]这一方面有赖于洪迈“考阅典故,渔猎经史,极鬼神事物之变”[7]的主观因素,另一方面也与由唐入宋“然上自朝廷命令、诏册,下而缙绅之间笺书、祝疏,无所不用”[4]517的客观环境密切相关。

第三,从辑录骈语的质量上看,必有摘句,句必精工。《丛谈》所辑之条目,在以唐宋为范畴的基础上还必须要有摘句,对《容斋随笔》中只陈述事件或现象而无摘句的条目弃之不辑。如随笔卷十“唐书判”条指出,“既以书为艺,故唐人无不工楷法,以判为贵,故无不习熟。而判语必骈俪,今所传《龙筋凤髓判》及《白乐天集·甲乙判》是也。自朝廷至县邑,莫不皆然,非读书善文不可也。宰臣每启拟一事,亦必偶数十语,今郑畋敕语、堂判犹存”[4]129,将此现象说得明了,但洪迈未予一例,掇者未辑;四笔卷五“王勃文章”条提及初唐“王勃等四子之文,皆精切有本原。其用骈俪作记序碑碣,盖一时体格如此”[4]688,后有杜甫、韩愈之评,但未列四杰作品,亦未辑。从“量”上来看,摘句部分既有单篇长文或多人多作共摘辑入,也不乏数条仅仅只摘一句的条目。再看摘句之“质”,必为上下齐整的工对,所摘例句也偶见洪迈缀以点评如“工致者”(四六名对)、“皆绝工者”(天生对偶)、“殊为不工”(唐世辟察佐有词)之语。

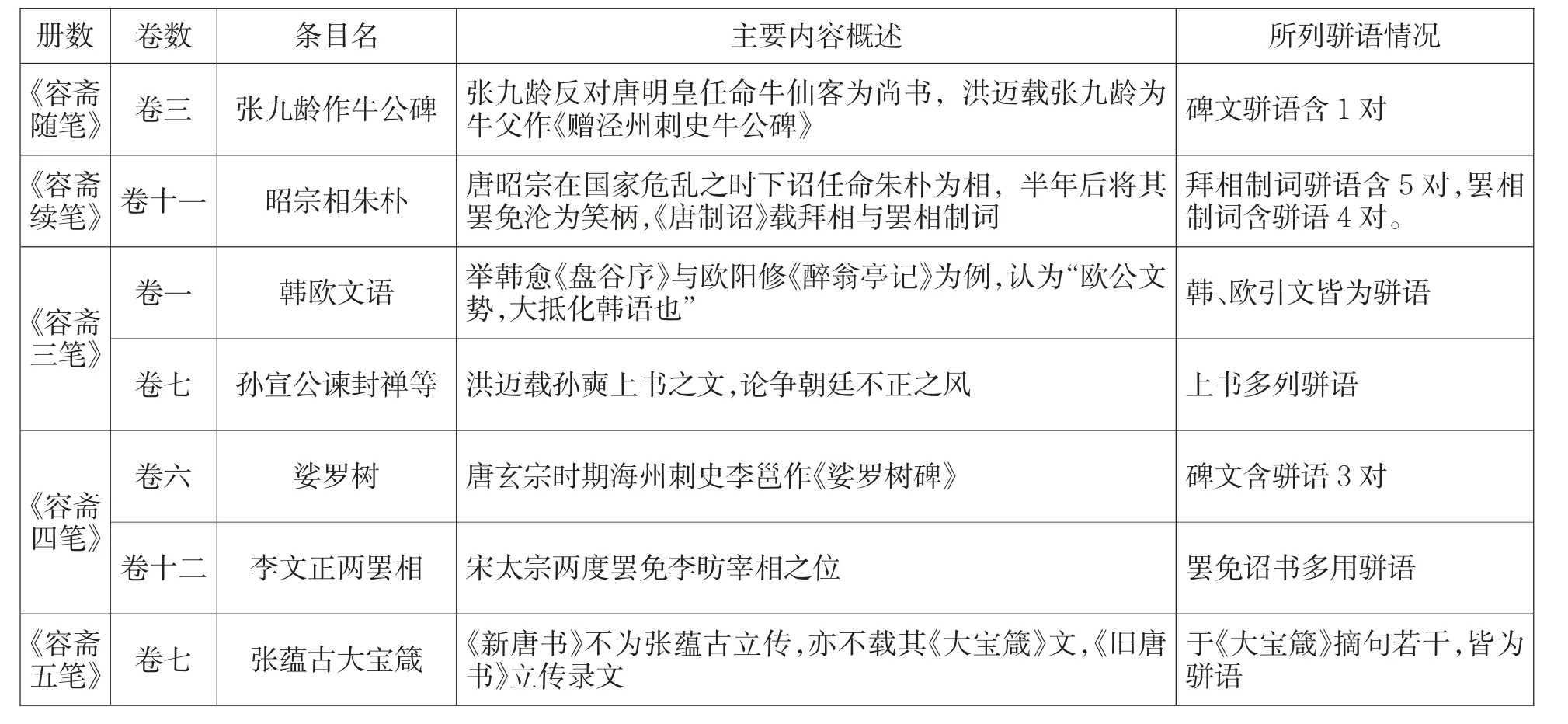

以《容斋随笔》为特定辑录对象,意味着文献来源的整体容量已被限定,因此只要按照既定的辑录标准便可将其中的四六批评条目进行完整辑录。那么,《丛谈》对《容斋随笔》的裒辑是完整的吗?笔者通览《容斋随笔》全部74 卷共计1220 则条目,认为如果仍然按照前文所述辑录特点与原则,《容斋随笔》中至少有以下数则可以视为《丛谈》掇者辑录过程中的“漏网之鱼”,兹列条目如下(见表3):

表3 《容斋四六丛谈》未辑《容斋随笔》所涉部分四六条目概况表

表3 七则条目容斋五笔皆有出自,文体俱为唐宋应制公文或草作之章,涉及内容丰富,所列骈句亦可称精工,符合前文所述的三项共性条件,按照辑录原则应当纳入在册,掇者出于怎样的考虑未辑已不得知,但就实际情况而言,《容斋随笔》所载关于四六的条目中至少尚存五分之一《丛谈》并未辑入。值得一提的是,此处补佚单以《丛谈》掇者的辑录原则为依据,倘若不拘泥于此项限制,则前文所论数则“未辑”条目亦可详加斟酌收入,若如此则《容斋随笔》所载关于四六批评的条目数量或将更多。

二、洪迈的骈文观与《容斋四六丛谈》的文体理论内涵

对一部内容庞杂的著作爬梳剔抉进行专项性辑录,有助于通过这些辑成之后的文字管窥原典作者的思想认识。倘若评议作为辑录本的《丛谈》是否涵盖了辑录原典所涉及的相关思想,需先从《容斋随笔》所体现的洪迈的四六观入手进行梳理和总结,方可比较并抉示《丛谈》所具有的四六批评内涵。

洪迈自身就是四六创作的好手,“吾家四六”条多载其四六创作,《鹤林玉露》引杨东山语云:“渡江以来,汪、孙、洪、周,四六皆工。”[8]《容斋随笔》中与四六相关的内容多涉文人掌故叙述与文本摘句,而出于洪迈自己的四六理论主张与创作批评实则略为有限。若加以提要,核心当为“四六名对”条所论,“四六骈俪,于文章家为至浅。然上自朝廷命令、诏册,下而缙绅之间笺书、祝疏,无所不用。则属辞比事,固宜警策精切,使人读之激昂,讽味不厌,乃为得体”[4]517,其论落脚于“得体”一词。经历唐宋两次古文运动的打击之后,许多文体回归古文,面对贯行古道的古文写作与日常应用文写作之间的矛盾,骈文不得不退守于实用性较强的制诰表启、青词致语等文体,以“宋四六”为特定指称,于六朝、唐代骈文之后自成一格。同时,其应用场域也基本被限定在朝堂规典、百官往来交际的范围内,这样特定的使用场合所承载的是对礼仪的要求,因此四六行文强调在具体的语境中进行恰如其分的文辞表达。推而广之,宋代的四六创作以应用文体为主要,那么如何在官宦场域内进行“得体”的创作,如何在创作过程中达到文辞的“精切”即为宋代四六文写作要义之一,洪迈这里所述“得体”主要体现于修辞、情采、文体三个层面。

第一,在修辞方面洪迈着眼四六中尤为重要的对偶和用典两种形式特征。从对偶角度而言,洪迈细分出了“天生对偶”与“当句对”两种特殊的对偶类型,其中“天生对偶”以举例方式进行了说明,而“当句对”则推源溯流指出“唐人诗文,或于一句中自成对偶,谓之当句对。盖起于《楚辞》‘蕙蒸兰藉’‘桂酒椒浆’‘桂棹兰枻’‘斫冰积雪’。自齐、梁以来,江文通、庾子山诸人亦如此。如王勃《宴滕王阁序》一篇皆然”[4]250,简单勾勒出此种类型的发展脉络。

相比之下,洪迈在对用典这一修辞方式的评价上着墨更多,他认为无论事典抑或语典,在使用上一定要遵循两条准则。一是要讲求出处,如“用人文字之失”条云“士人为文,或采已用语言,当深究其旨意,苟失之不考,则必诒论议”[4]496,即在使用语典时需对原典的使用环境与表达意义进行具体考察,为此洪迈不仅在“黄庭换鹅”条中对李太白诗所化用的王羲之的轶事进行了考证,且在“吾家自六”条中对自家骈文创作中的语典也多标明其融汇前人诗文而化用的出处。二是追求用事精切,洪迈对所引摘句加以点评的数量相较于摘句本身数量而言实际只算零星,如在“四六名对”条所举引文28 例中,其余26 例均未做个评,唯对所举范仲淹启文“志在逃秦,入境遂称于张禄;名非霸越,乘舟偶效于陶朱”其后加之“用范雎、范蠡,皆当家故事”[4]517,李德裕辞表“国朝重惜此官,二百年间才七人”之后缀以“其用事精确如此”[4]519,分别作以简评,两则评价都与用典直接相关。放眼《容斋随笔》中洪迈涉及四六条目的摘句点评,约半数都是以“用事”为议题,佐证诸如:“贞元朝士”条中评价汪藻《宣州谢上士表》“汪在宣和间为馆职符宝郎,是时绍兴十三、四年中,其用事可谓精切”[4]801,其后分别举例就“随事引用”与“似为未稳贴也”的情况进行对比;又如“擒鬼章祝文”条评价苏轼《擒鬼章奏告永裕陵祝文》中例举之句“谓武帝、宪宗亦经营于初,而绩效在于二宣之世,其用事精切如此”[4]933,对于后世刻本中删去该句直言“岂不可惜”;再如“用柰花事”条关于“窦叔向所用柰花事”,他也认为“是时正从徽庙蒙尘,其对偶精确如此”[4]697。可以看到,洪迈所论用事精确与否主要是依据典故所指与眼下涉及人物所处时空环境的契合度来判定,以此评价良窳的。

第二,对四六文章情采关系问题的涉及是《容斋随笔》较之于《四六话》与《四六谈麈》的延展。王、谢二人所论常囿于对偶之工、用典之妙等形式与技法问题上,“亦但较胜负于一联一字之间”[2]1783,洪迈则开宗明义提出“固宜警策精切,使人读之激昂,讽味不厌”的要求。自六朝以后骈文因遗有形式重于内容之弊而常受诟病,洪迈认为在追求文采的同时更应以情感的表达为根本,避免辞藻的堆砌空洞。在《容斋随笔》间杂的评点中,洪迈也常常体现这一思想,如“龙筋凤髓判”条批评张鷟《百判纯》而夸赞白居易《甲乙判》的原因就在于“百判纯是当时文格,全类徘体,但知堆垛故事,而于蔽罪议法处不能深切,殆是无一篇可读,一聊可味”[4]364,而《甲乙判》则“不背人情,合于法意,援经引史,比喻甚明,非青钱学士所能及也”[4]365,“徽宗荐严疏文”条言及洪皓的功德疏使“北人读之亦坠泪,争相传诵”[4]515,“李元亮诗启”条李元亮的启文使蔡薿“摘读嗟激”[4]454,而“长庆表章”条则提供了一个反面教材,批评白居易为元稹代作的谢表“其文过饰非如此”[4]929,以上通过或正或反的双面评价,都能体现洪迈对四六创作语言上达到深情动人艺术效果的推崇。

第三,对不同四六文体形式的标举。作为融入士人阶层的一种身份认同,具备各种四六文体的写作能力是维系阶层内部关系的重要纽带,更是宋代士人赖以登途的必备前提。北宋后期科举考试罢诗赋而改习王安石新经义,同时又另立宏词科,《文献通考》有载:“绍圣元年,罢制科。自朝廷罢诗赋、废明经,词章记诵之学俱绝,至是而制科又罢,无以兼收文学博异之士,乃置宏词,以继贤良之科。”[9]虽然科举的考试形式有所革新,但朝堂之上应制之文以四六为体的客观需要依然存在。洪迈言“上自朝廷命令、诏册,下而缙绅之间笺书、祝疏,无所不用”[4]517,粗略统计《容斋随笔》全编以四六文作以摘句举例的文体至少有二十余种,兹列如诏、册文、赦文、奏、疏、章、表、书、启、颂、告词、檄、露布、序、乐语、致语、上梁文、祝文、碑文、箴言等。此外,洪迈还特别关注唐宋以来的几种特殊文体形式并加以说明,如前文所提“唐书判”条“既以书为艺,故唐人无不工楷法,以判为贵,故无不习熟。而判语必骈俪,今所传《龙筋凤髓判》及白乐天集《甲乙判》是也。自朝廷至县邑,莫不皆然,非读书善文不可也”[4]129,指出判文写作的必要性及其在官场的应用范围。“唐世辟寮佐有词”条云:“唐世节度、观察诸使,辟置寮佐以至州郡差掾属,牒语皆用四六,大略如告词。”[4]620对于牒语的文体形式进行了简析。洪迈所举以上诸多文体,既体现四六文在宋代文坛应用场域之广,也通过各种文体的摘句为士人在社会交际过程中如何达到文学创作语言的“得体”提供了范本。

《容斋随笔》的漫谈性质决定了其批评思想的散落,即使所载与四六内容有关,也并非条条都能直观体现文体批评,但所谓披沙淘金、往往见宝,可以看到洪迈在《容斋随笔》中能够显现其关于四六创作思想的主体性、关键性论述。《丛谈》对于这些荦荦大端尽数收入,而前文所列未辑录的补佚条目未见此类独立性质的创见,都以叙事连带摘句作为主要形式,并无碍于后人对于洪迈四六观的整体把握,因此《丛谈》能够较为集中且清晰地反映出洪迈文学观中关于四六创作的文体理论认识。

《四库全书总目》评《丛谈》“所论较王铚《四六话》、谢伋《四六谈麈》特为精核。盖迈初习词科,晚更内制,于骈偶之文用力独深,故不同于剿说也”[2]1797,曾枣庄先生对此略有异议:“说洪迈于四六‘用力独深’,所选诸洪特别是自己的佳句‘特为精核’是可以的;如果说所累‘特为精核’就不符合实际,因为全书多为摘句,‘所论’极少。”[10]倘若重审四库之言,“特为精核”见于《丛谈》与王、谢二书并提之时,其后才论及洪迈本人,故此应指《丛谈》所辑“精核”而非洪迈。如果从这一层面来讲四库馆臣之言或可说通,《丛谈》辑录《容斋随笔》所论四六把握住了其属词比事,以警策精切为工的内核。值得一提的是,如前所言《丛谈》在辑录的文本上属于原文照录,但在辑录的顺序上较《容斋随笔》原载之次第略有变化,最明显的调整之一就是将《容斋三笔》卷八中“四六名对”“吾家四六”两条置于开篇,即将洪迈所论四六的核心论点特提于前。谢无量在《骈文指南》中论及宋代四六言曰:“顾宋世独有讥评四六之书,如《四六谈麈》《四六话》之类,有一二警句切对,即脍炙人口。兹录洪容斋所记一条于此。”[11]不列谢、王二书之例而独举《容斋随笔》“四六名对”一条,也正是抓住了此条之于把握洪迈骈文观的重要作用。

三、单辑本四六话与《容斋四六丛谈》的成书意义

作为中国古代文学批评的重要形式,文话在宋代的兴起标志着中国文章学的成立。狭义而言,此时的“文话”主要以论古文为主,王铚在《四六话》序言中便有“其诗话、文话、赋话各别见云”[12]的表述,说明在时人的认识里文话与四六话有着不同文体之别,目前所见最早以古文为中心的文话当属陈骙的《文则》,就时间而言其问世也在《四六话》以后。但就“文”的广义来看,文话的实质是话“文”,四六话则可以视作文话的一个旁支。奚彤云《中国古代骈文批评史稿》将宋元四六话分为三类⑥:以《四六话》《四六谈麈》为代表形式相对随意的个人札记型评述;以《辞学指南》《文筌·四六附说》为代表有统一主旨贯穿其中的片段论述组合;再有以《云庄四六余话》《容斋四六丛谈》为代表对笔记小说中的四六批评条目加以结集。这样的划分是合理有据的,倘若我们把第三类进一步细分,则可又见小类:即以《云庄四六余话》为代表结集众书合编一册,可称为“汇编本”;以《容斋四六丛谈》为代表将单独某一部著作作为特定对象进行摘编,权且可称为“单辑本”。由上可见《丛谈》在宋代文话中所处的定位即是单辑本的四六文话,那么这种单辑本文话的成书较之于其他文话有何特殊之处呢?笔者认为,《丛谈》作为单辑本文话的代表,其成书意义彰显于以下三个方面,分而论之。

第一,从辑录文本来看,《丛谈》具有更为可靠的文献校勘价值

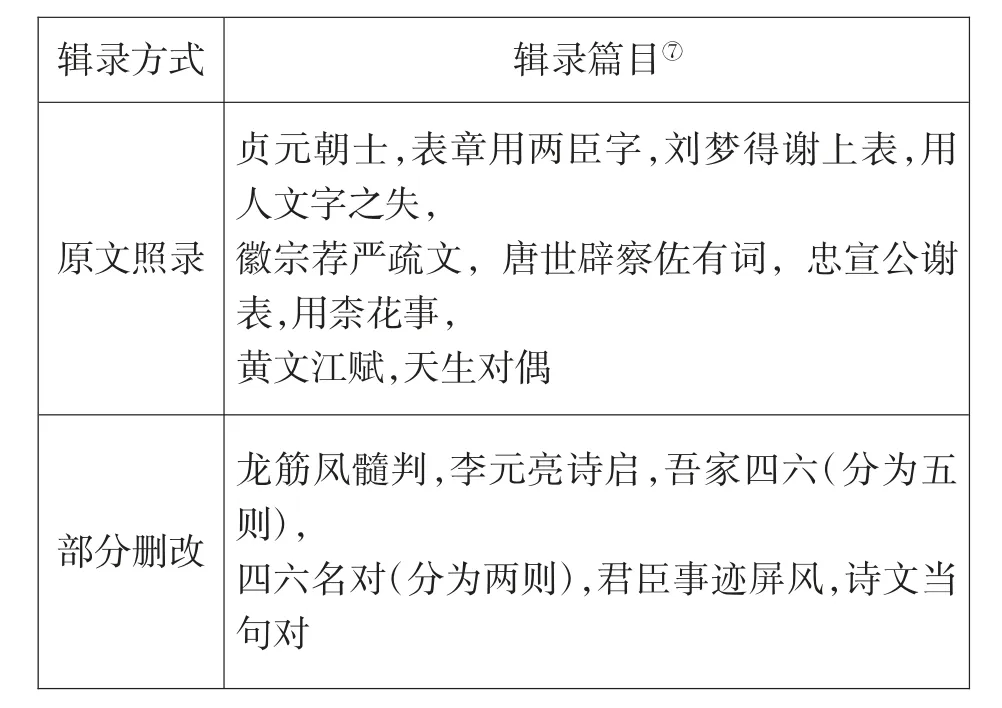

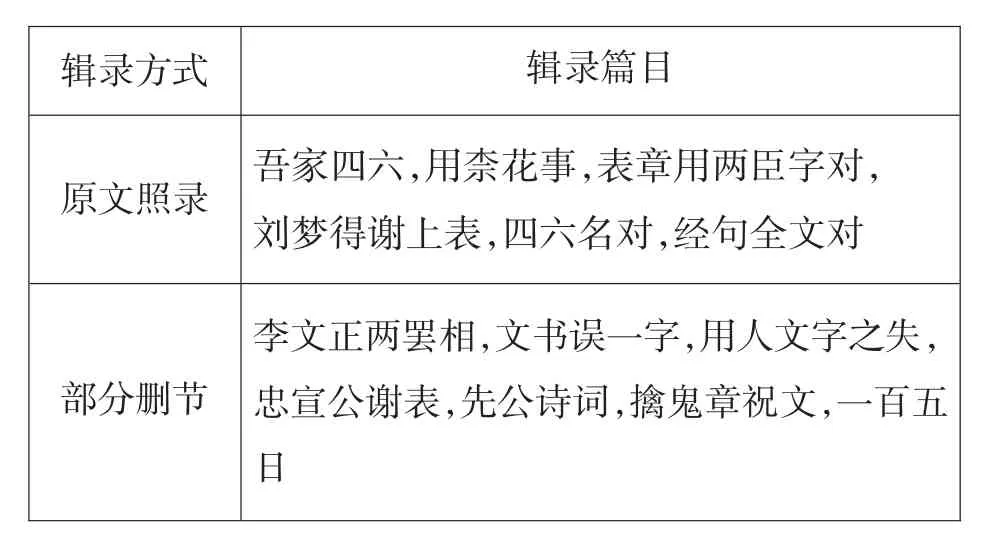

资料汇编式文话往往都由辑者博览诸家、广泛搜罗而成,正所谓“百家之杂编别集,尽得遗珠;七阁之秘笈奇书,更吹藜火”[13],这样的汇编过程不仅可以使已经散佚的文献材料得以保存流传,同时诸多不同版本的汇编又对同一出处的原典文献具有校勘意义。作为单辑本的《丛谈》与其他汇编本相比在收录的文本内容上存在着不同,这一点可以从具有同源性质的不同辑录体著述角度进行考察。古代骈文批评从《容斋随笔》中辑录条目的非独《丛谈》一家。宋代当朝而言,阮元《揅经室外集》对杨囦道《云庄四六余话》评价甚高,认为其“持论精审,固习骈体者之所必资也”[6]1857,杨著所辑条目出处来源以《丛谈》为最多,总计16 条,可以分为原文照录与部分删改两类:

辑录方式辑录篇目⑦原文照录贞元朝士,表章用两臣字,刘梦得谢上表,用人文字之失,徽宗荐严疏文,唐世辟察佐有词,忠宣公谢表,用柰花事,黄文江赋,天生对偶部分删改龙筋凤髓判,李元亮诗启,吾家四六(分为五则),四六名对(分为两则),君臣事迹屏风,诗文当句对

及至清代,南昌人彭元瑞“博览群籍,凡有关于宋人骈体者,遍加捃采……片辞只句,菟括无遗”[14],取169 种文献爬罗剔抉,摭出829 条辑为《宋四六话》12 卷,其中有13 条辑自《容斋随笔》,亦可分为原文照录与部分删节两类⑧:

辑录方式辑录篇目原文照录吾家四六,用柰花事,表章用两臣字对,刘梦得谢上表,四六名对,经句全文对部分删节李文正两罢相,文书误一字,用人文字之失,忠宣公谢表,先公诗词,擒鬼章祝文,一百五日

可以看到,无论是《云庄四六余话》抑或《宋四六话》都在辑录过程中对《容斋随笔》部分原文进行了不同程度的删节甚至是改动,如此做法或许与杨、彭二人广罗众书过程中考虑到条目篇幅、辑录体例等因素不无关系,但其结果也就使得文本或多或少与原典文献存在偏差。《丛谈》只以《容斋随笔》一书作为专门的辑录对象,较之二者不仅辑出条目数量更多,而且各条文本内容完整,保留了所辑条目的原始面貌。无须讳言,《容斋随笔》原书在后世的完整保存一定程度影响到《丛谈》如今的文献价值,但反向视之,若原书残佚,在文献校勘意义上《丛谈》则必然会成为更为可靠的参照。

第二,从辑录方式来看,《丛谈》以四六作为对象分别体现著者与掇者的文体批评意识

众所共知,以某一文体为导向对《容斋随笔》进行辑录,除《容斋四六丛谈》以外另有《容斋诗话》一部。笔者对于《四库全书总目》言及《丛谈》“疑与《容斋诗话》为一手所辑”持商榷态度⑨,二书的辑录年代与掇者自始至终都是悬而未决的疑问。学者多言《丛谈》为后世掇者摘洪迈《容斋随笔》中论四六之言而成,如郭绍虞《宋诗话考》言:“此诗话(笔者按:《容斋诗话》)是后人于《容斋五笔》中辑其论诗之语,以别成一编者。别有《容斋四六丛谈》一种,亦如此。”[15]当今言及宋代四六批评的著述中对于《丛谈》亦均以“后人”“后世”模糊处之,“后人”为何人确难稽考,笔者遍览载有《丛谈》古之文献目录,皆只署洪迈之名而不记其掇者⑩。

《丛谈》对《容斋随笔》的辑录有数则摘自《容斋五笔》的条目,易知其辑录时间最早应在《容斋随笔》五部完整成书之后。宋元诸如《直斋书录解题》《文献通考》等均未见有《丛谈》书名。笔者目之所及《丛谈》之名最早当见于明末清初王道明《笠泽堂书目》与曹溶《学海类编》⑪,可知其书最迟在晚明以前业已编成。对于其间四百年的时间跨度,结合古代骈文理论发展史历时的角度来看,分别具有不同层面的意义:

若此书辑录于南宋,则说明四六话在兴起之初便已经具备了原创体、汇编本与单辑本等不同的成书形式。单辑本以一人著述为对象从中进行专项文体辑录,首先可以直观呈现专题内容以避翻检之劳,更重要的是能够由此体现著者与掇者双重的批评思想与文体意识,此论在前两章对掇者辑录的考述过程以及对洪迈四六观的分析中已做详尽说明,兹不赘述。若辑录于元至晚明以前则另引深思,诗歌作为历代从未远离文学创作中心的主流体裁,在诗话批评兴起以后的任何时期像《容斋诗话》这样对其进行单类文体辑录都并不难理解,那么在属于骈文创作以及批评相对宋、清两朝而言处于低潮的元明时期,出现以骈文相关批评作为专门对象的辑录,在散文复古与反复古的时流湮没下依然还能进入到批评家视野,这一现象本身而言就已带有其特殊意义并值得加以关注。

第三,从辑录结果来看,《丛谈》是由说部随笔析出“别为一卷”的独立文论专著

以一部说部性质的随笔式著作作为原典,析出其中论及文学的部分进而形成文话,此类著述在文话的形成类型中占有一定数量,仅《历代文话》收录的以宋代说部作为原典文献就有如《履斋示儿编·文说》《浩然斋雅谈·评文》等多部。此类辑录虽与《丛谈》来源于同类著述但同中有别,因为其原典本身便已经具有关于不同文体评论的分类体例,析出的方式是由书中完整截取其中专论文学的章节,并未有“精挑细择”的过程,也未独立成册命名,因而究其形成的性质而言并不属于独立著述,自然也难在目录文献中占有一席之地。

洪迈《容斋随笔》涉及内容极广,上自朝廷典章制度、经史诸子之言,下至山川风物、诗词文翰、文人学士琐事逸闻,无不记载,是考辨为主而杂采琐事类笔记的代表作。明人李瀚为《容斋随笔》作序充分肯定此书的价值,称其“可劝可戒,可喜可愕,可以广见闻,可以证讹谬,可以祛疑贰,其于世教未尝无所裨补”[4]984,《四库总目提要》更是给予“南宋说部,终当以此为首焉”[2]1020的评价。就容量而言,《容斋随笔》要远远大于先前提到的其他随笔类著述。就体例而言,《容斋随笔》以时间为序,并无体例可循。因此,《容斋四六丛谈》的成书是由说部性质的随笔式著作经过掇者以四六条目为选录对象,所形成的一部具有独立书名的四六批评专著。

这样的成书形式不仅在四六话中,在所有文话中亦是不多见的。自《丛谈》成书之后,得以与《容斋随笔》同时存在于古之目录文献记载之中。今人论及宋代四六批评著述,专列《容斋四六丛谈》作以叙录而不再以《容斋随笔》泛谈,不仅说明《丛谈》的成书得到普遍认可,也凸显出其作为单辑本四六文话在宋代四六批评中的地位。

四、结语

绾结而言,宋代四六批评作为整个古代文学批评中一个关注度相对不足的领域,其研究对象就专著层面主要着眼于《四六话》《四六谈麈》这类由原创性批评著述,从而使得辑录性批评著作常遇旁置。辑录性著述的广泛存在是中国古代文学批评的一个重要现象,《丛谈》由《容斋随笔》按照一定原则裒辑四六摘句与文评进行汇编,虽然并未完整辑录《容斋随笔》所涉四六条目,但辑录数量已属最多,各条文本内容完整,总体而言把握了《容斋随笔》所论四六核心,能够体现出洪迈在修辞、情采、文体等诸方面的四六批评思想,掇者有意识地对随笔本身进行继承整理,展现出一定自觉的批评总结意识,进而使之形成一部具有独立书名的单辑本四六批评著述,其文献价值、文体理论内蕴与成书意义值得更多寻绎。

注释:

①对于《四六话》《四六谈麈》两部著述的专题研究,较有代表性成果如王竞.王铚《四六话》与古代骈文理论的发展[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2010(2):70-76;黄威.《四六谈麈》的文学批评价值[J].求索,2012(10):139-141;李建军.谢伋《四六谈麈》考论[J].图书馆理论与实践,2012(11):49-53;莫道才.“伐山”“伐材”之喻与“生事”“熟事”之法——王铚《四六话》的骈文典故理论探析[J].中国文学研究,2015(2):29-33;刘潇潇.宋代有关骈文研究三部著作考索[D].大连:辽宁师范大学2012 年硕士学位论文;吉昊.王铚《四六话》研究[D].太原:山西大学2013 年硕士学位论文等。总体而言对于二书的研究已经积累一定数量,研究角度也涉及版本梳理、四六形式特征探讨、作者批评思想详析、著述价值意义总结等方面。

②如曾枣庄. 宋代四六创作的理论总结——论宋代四六话[J].古籍研究,1995(2):58-64;施懿超.宋四六论稿[M].上海:上海古籍出版社,2005;奚彤云.中国古代骈文批评史稿[M].上海:华东师范大学出版社,2006;谭家健.中华古今骈文通史[M].北京:社会科学文献出版社,2018 等。以上涉及《容斋四六丛谈》大都以叙录形式与《四六话》《四六谈麈》并列,以少量篇幅对该著作概而叙之,进行包括作者、版本、体例、主要论点等方面的简介,所述内容大体趋近。

③洪迈《容斋随笔》相关研究已较为全面,所憾涉及洪迈四六批评方面的专题成果仅见于景祥《容斋随笔》中的骈文批评[J].社会科学辑刊,2012(6):219-225。该文着重从四六创作方法、思想内容、体制、创作主体及文本角度分析了洪迈对于四六的态度与见解。

④笔者认为骈文与辞赋并不是同一个体系内的文体分类标准,骈文是从语言修辞角度划分出的文体概念,具有独特的包容性,语言修辞上的“骈化”可以覆盖的是包括赋在内从文学体裁角度所划分出的各种文体。赋虽然经由两汉散体赋、六朝骈赋、唐代律赋、宋代文赋的整体演变,只要在语言形式上两两对仗形成一定数量的骈句,即使是创作要求更加严格的律赋,只要达到对偶条件也应该视为骈赋的一种亚型。

⑤68 则之中惟“四六之工,在于裁剪,若全句对全句,亦何以见工”(谢伋.四六谈麈[M]//王水照.历代文话(第一册),上海:复旦大学出版社,2007:34)一条纯为个人见解,未及唐宋之人与摘句。

⑥可详参奚彤云.中国古代骈文批评史稿[M].上海:华东师范大学出版社,2006:70。

⑦《云庄四六余话》与后文所涉《宋四六话》对《容斋随笔》的辑录均只摘正文,未载各则题目,所列条目名为笔者为比较之便根据原文内容添补之。

⑧此处“删节”与前文“删改”略有不同,杨囦道《云庄四六余话》在对《容斋随笔》的辑录中对文本个别地方存在改动,间有自铸伟词加以评论,而彭元瑞《宋四六话》对《容斋随笔》的辑录部分条目并未全部照录,而只是节取其中部分段落,但这些段落未改一字,且并无个人独见。

⑨疑点诸如在辑录体例上,《容斋四六丛谈》辑《容斋随笔》每则均保留文前题目,《容斋诗话》只录正文,却不见《容斋随笔》原书各则之题。

⑩凌郁之《洪迈年谱》对涉及洪迈作品进行了全面系统的考察,仍收“《容斋诗话》六卷,《容斋四六丛谈》一卷,《容斋题跋》二卷”入附录“未编年著作”列,并言“以下各书,旧题洪迈撰,然均不见于宋元书志著录,实为自《容斋随笔》或《夷坚志》析出别行者”。(凌郁之.洪迈年谱[M].上海:上海古籍出版社,2006:516.)

⑪《笠泽堂书目》于“文史类”记“《容斋四六丛谈》一册”(王道明.笠泽堂书目[M]//钱谦益等.稿抄本明清藏书目三种,北京:北京图书馆出版社,2003:258.)。清初曹溶所编、门人陶越增订《学海类编》在“集余三”文词类同时记有《容斋诗话》与《容斋四六丛话》二书。因二书辑者均由明末跨入清初,生活年代相近,目之所及均无确切的成书年份,故何者为先,笔者弗敢妄断。