颈内静脉导管固定装置在尿毒症血液透析患者中的应用

杨 娜 周晓光 陈玉倩 黄立锋

1.首都医科大学附属北京朝阳医院外科监护室,北京 100020;2.首都医科大学附属北京朝阳医院泌尿外科,北京 100020

尿毒症是常见的慢性肾脏疾病终末期阶段的发展结局,具有疾病累及范围广、治疗难度大、病死率高等特点。维持性血液透析是稳定患者内环境,替代肾脏功能,延长患者生存时间的主要治疗方式[1-2]。血液透析治疗的有效进行及治疗效果在极大程度上取决于血管通路的功能,良好的血管通路是高效、持续进行连续性血液净化治疗的必要条件,颈内中心静脉导管是初次短期血液透析常用的置管通路[3-4]。研究[5-7]指出,颈部活动度大、皮肤松弛、汗腺分泌旺盛及颈部较短等因素影响导管的固定安全性,此外颈内静脉外露导管与血滤导管相连接时受重力及牵拉力的影响容易导致贴膜的黏合不牢、导管移位等不良现象发生,从而增加患者感染、血栓、出血、空气栓塞、非计划性下机等并发症的发生率与非计划拔管的风险,对医护而言增加频繁换药的工作量等。现有技术中对颈部血滤导管固定方法多为单维固定,使用材料包括透明敷料、纱布或绸带胶布等方式[8],其临床使用上存在较大的安全隐患。因此,本研究采用一种患者颈内静脉血液净化导管固定装置(ZL2022 2 2666297.8),通过多种外固定辅助装置,减少导管固定相关并发症,并在临床上取得了良好的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

采用便利抽样法选取首都医科大学附属北京朝阳医院(以下简称“我院”)2020 年5 月至2022 年6月行颈内静脉置管的86 例行血液透析治疗的尿毒症患者为研究对象。以2020 年5 月至2021 年5 月采用常规导管固定方式的41 例患者为对照组,其中男19例,女22 例;年龄34~73 岁,平均(51.51±8.94)岁;慢性肾小球肾炎25 例,糖尿病肾病4 例,高血压肾病10例,狼疮性肾炎2 例。以2021 年6 月至2022 年6月采用自设导管固定装置的45 例患者作为试验组,其中男19 例,女26 例;年龄34~75 岁,平均(54.40±10.32)岁;慢性肾小球肾炎26 例,糖尿病肾病5 例,高血压肾病14 例。纳入标准:①临床医生诊断为慢性肾病尿毒症期[9]且经颈内静脉临时置管;②年龄≥18岁;③神志清楚,能配合研究。排除标准:①入院时已留置颈内静脉导管;②凝血功能障碍或有出血倾向的肝功能受损。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P<0.05),具有可比性。本研究对象均知情同意,并通过我院医学伦理委员会批准(2022-科-57)。

1.2 研究方法

两组颈内静脉血滤导管固定采用同一型号的缝线与相同的透明敷料。且经科室血液净化小组进行统一换药流程与导管固定方法培训,护士换药时间以白班为主,并由血液净化小组成员观察其换药流程与导管固定。

1.2.1 血滤导管固定装置的设计

血滤导管固定装置包括弹性导管固定帽、可拆卸导管套环、套筒、固定带4 个部分。导管固定帽由弹性透气材料制作而成,在帽子上设置了3 个套环,方便固定不同血滤导管终端方向的朝向,同时套环背后设计为可粘性材料,根据外露管道的长度进行动态调整,实现灵活固定。可拆卸套筒以保护外露套管,同时实现反复清洁消毒重复使用。固定带部分设计由保护帽内延伸至患者下颌实现多重固定,具体外观图见图1。

图1 导管固定装置结构示意图

1.2.2 对照组导管固定 对照组采用我院外科监护室常规颈内静脉导管固定方式,穿刺点采用透明敷料进行固定,其导管外露部分采用寸带以双套结的方式绕患者头部一圈打结固定,导管固定松紧度以容纳2 指为宜,若寸带被污染立即更换。前额、耳后等易受压部位采用纱布与安普贴薄膜敷料预防性皮肤保护。

1.2.3 试验组导管固定 试验组采用自设的颈内静脉血滤导管固定装置进行固定。具体方法为患者颈内静脉血滤导管穿刺后,将导管固定帽戴于患者头上,其为弹性材质,可适应不同头围患者佩戴且降低易受压部位皮肤压力。将血滤导管外露端根据其方向的延伸采用可拆卸的尼龙套环进行不同方向的外固定,避免导管因重力或者外部牵拉导致导管固定透明敷料边缘粘贴不全而影响导管固定效果。固定帽两侧固定带进一步加强导管固定的稳定性,采用具有减压的弹力带,避免器械相关压力性损伤的发生。此外导管外露部分以可拆卸套筒进行包裹,保护导管,减少导管感染和受损等情况的发生,本设计于患者血液净化治疗期间及间歇期均可佩戴,同时可实现帮助患者自行活动时维护患者的面部形象,保护患者自尊心的重要意义。最后本产品可在使用后采用含氯消毒液浸泡消毒,经冲洗晾干后处于备用状态。

1.3 评价指标

本研究采用外科监护室统一制订的血液净化资料收集表,由血液净化小组与科研小组头脑风暴及查阅相关文献[10-11]最终确定相关评价指标。将资料收集表放于患者床旁,每班责任护士进行评价指标的评估,科室科研小组于患者转出前或拔管时将资料进行回收,每日检查表格填写的完整性。具体评价指标包括:①穿刺点出血发生率。穿刺点出血发生例数/组内总样本量×100%。②导管移位发生率。本研究以导管外露长度与置入时外露长度相差0.5 cm 为导管发生移位[12],导管移位例数/组内总样本量×100%。③穿刺点覆盖透明敷料卷边发生率。卷边发生例数/组内总样本量×100%。④更换频次。统计从置管后至72 h内额外更换频次,排除置管后24 h 常规换药的1次。⑤更换时长。从拆除被污染的固定装置开始至新的固定装置佩戴带完为止。⑥患者满意度评价表。包括颈部活动度、舒适度与方便性3 个方面,采用Likert 5 级评分法,5 分为“非常满意”,1 分为“非常不满意”,该评价表总分为15 分,得分越高,表明患者满意度越高,在本研究中Cronbach’s α 为0.809,效度为0.686。

1.4 统计学方法

采用SPSS 24.0 统计学软件进行数据分析,计量资料采用均数±标准差(±s)表示,比较采用t 检验;偏态分布计量资料以中位数和四分位数表示[M(P25,P75)],比较采用Mann-Whitney U 检验。计数资料采用例数和百分比表示,比较采用χ2检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组导管固定不良事件发生情况比较

试验组穿刺点出血发生率、导管移位率均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。两组敷料卷边率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组导管固定不良事件发生情况比较[例(%)]

2.2 两组导管固定装置的更换频次与更换时长比较

试验组导管固定装置更换频次少于对照组,更换时长短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组导管固定装置更换频次与更换时长比较

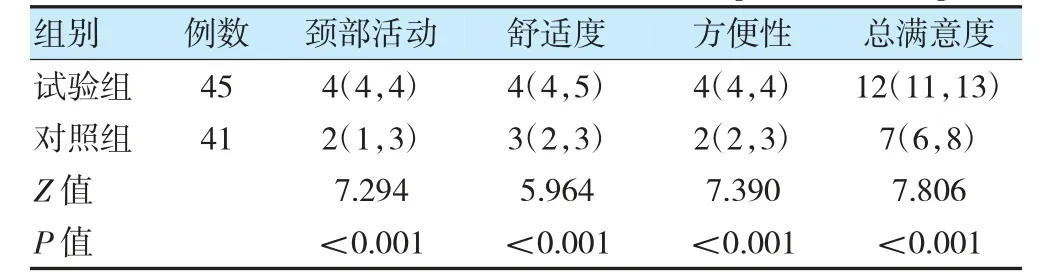

2.3 两组对不同导管固定方式满意度比较

试验组对导管固定的颈部活动、舒适度、方便性及总满意度均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组对不同导管固定方式满意度比较[分,M(P25,P75)]

3 讨论

既往研究[13-17]显示,血液透析患者平均年龄已达60 岁及以上,人口老龄化及合并多种疾病例如糖尿病、高血压、肥胖等因素的影响,使得血液透析血管通路的管路难度也逐渐增加。国外研究[18-19]显示,置管初期因技术问题导致导管功能障碍发生率可达14%,导管相关并发症随置入时间增加而增大风险,血管通路相关费用占患者个人总医疗费用支出可高达30%。血管通路作为血液透析患者的“生命线”对患者治疗与临床结局具有重要意义。现有固定方式多因患者颈部活动幅度较大,颈部皮肤皱褶多,导管外露尾端与衣领、头部相互触碰摩擦,导致固定困难,固定不牢固,同时因患者出汗、洗头洗脸时浸湿易致固定胶布松脱或固定绳污染,增加护士工作量与更换固定装置的医疗成本,频繁移除医用黏胶,易增加医源性皮肤损伤发生的风险。捆绑过紧容易导致患者侧翻身时对局部皮肤的受压,以及增加患者头部不适感[20-24]。

国内相关颈部导管固定装置包括颈部束缚带式,耳挂式等,对于不同导管外露部分的安全固定等方面存在局限,本设计通过采用弹力帽方便适合不同头围患者的使用,同时弹力帽的佩戴避免了导管外露尾端与头发,衣物的相互摩擦,减少导管滑动的风险,对减少导管相关感染具有一定的防范价值,同时弹力带及尼龙粘扣的双重加固,增加了导管固定的稳定性。同时减少了因反复撕、贴胶布对导管周围皮肤的损害。此外研究设计的导管固定装置避免了传统的棉绳缠绕和胶带过多粘贴影响住院患者的尊严,更加符合对特殊治疗患者人文关怀的理念与举措,提高患者的治疗体验,促进患者主动参与自我管理行动中[25-26]。研究结果显示,试验组导管相关并发症发生率均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),提示使用自制的导管固定装置具有安全、便捷等优势,值得临床推广使用。

本装置也可重复使用,与传统固定方式相比节约了医疗成本,同时注意对于长发女性患者而言,在佩戴导管固定装置时应充分包裹头发,避免头发的滑动导致固定装置佩戴不牢固或患者的不舒适感。本装置目前仅用于科室研究,未来可进一步扩展使用范围及观察指标,延长观察时间,不断完善固定装置的设计。