幻想的经济学初探:以虚拟化亲密关系为例

傅善超

(北京市 西城区,北京 100038)

一、研究虚拟化亲密关系的理论意义

网络技术与大众文化自身的发展为偶像粉丝文化增添了强烈的虚拟化属性,在本身想象性亲密关系的基础上,粉丝和偶像分别呈现为“虚拟化身”与“虚拟实在”的形态——研究这种“虚拟化的亲密关系”[1]的首要理论意义在于,这个现象内在地介于文化与经济学维度之间,对相应的理论提出了巨大的挑战。迄今为止尚没有粉丝文化研究的理论完满地处理这两个维度之间的关联,多少都有将两者割裂的倾向。

当然,虚拟化亲密关系的内在逻辑本身对于文化研究来说也具有普遍意义。虽然发端于偶像粉丝文化,但虚拟化亲密关系影响实际上远远超出偶像粉丝文化本身。其内在的轴线,是以“角色配对”为基本前置动作的、对“亲密关系乌托邦”的幻想性探索,[2]这种想象性活动并不依赖于网络技术,而强烈地具有在“潜在”维度中探索、游戏的性质。由于“潜在”和“虚拟”是对英语“virtual”一词在不同语境下的翻译①,因此,可以认为,“虚拟化的亲密关系”是借助网络技术将想象性亲密关系内在的虚拟化维度带到了表面。或许正因如此,虚拟化亲密关系不仅作为偶像工业的内在轴线,而且与几乎所有“女性向”大众文化都有密切的关联,甚至还同样强烈地影响着一些并没有特别明显的性别化色彩的大众文化部类,尤其是近十年内才兴起的角色养成类手机游戏与虚拟偶像直播领域。

另一方面,对虚拟化亲密关系的商业化具有较为特别的性质,这是必须从经济学角度进行讨论的理由。如果说粉丝文化研究永远也绕不开“消费”这个关键词,粉丝文化研究永远已经内嵌于对消费社会的分析,那么,虚拟化亲密关系在商业化上的性质也恰好可以提供对消费社会的新视角。当我们采取消费社会这个更加宏观的视角,我们立刻就可以看到文化维度与经济学维度之间的关系为何重要。

经典的关于消费社会的理论,可以分为对文化的分析和对经济学关系的分析。对消费社会的文化分析,按照分析的对象——也就是消费的类型,可以分为三类。

一是对符号/差异消费的分析。其基本论述最早由鲍德里亚提出,也就是以对“炫耀性消费”这个现象的分析发展而来的②[3]。之后,经由布尔迪厄的发展[4]和迈克·费瑟斯通(Michael Featherstone)的总结[5],成为最广为引述、影响最大的对消费社会的论述。

二是对叙事消费的分析,主要的代表为杰姆逊[6]与大塚英志[7]。

三是对角色消费的分析,主要的代表为东浩纪提出的“资料库消费”的理论。[8]

对消费社会的经济学分析,最有影响的论述则来自马克思主义经济学家厄尔奈斯特·曼德尔(Ernest Mandel),以及传播学者达拉斯·斯迈思(Dallas Smythe)和克里斯蒂安·福克斯(Christian Fuchs)师徒。前者是较为正统的马克思主义经济学分析,将消费社会的基本特征定义为在剩余价值的实现愈加困难的情况下服务部门的不断扩张。[9]后者的论述围绕着斯迈思提出的具有一定争议的“受众商品”的概念,希望改变西方马克思主义在理论批判中偏颇的“文化主义”倾向,并尝试将经济学直接引入传播学。③“受众商品”概念之后被福克斯继承,结合数码资本主义的新现象,将其进一步发展为“生产-消费者的数字劳动”。[10]

需要特别指出的是,从文化或者从经济学的角度来分析消费社会,这两个角度事实上包含激烈的理论对立:核心问题在于如何处理经济基础与上层建筑之间的关系。对于后一种角度来说,基本的理论立场是力图呈现文化实践中经济学过程的直接在场,斯迈思与福克斯的论述即非常鲜明地展现了这一立场。对他们来说,在文化分析中哪怕策略性地“悬置”经济学维度也往往意味着实际上的“文化主义”。而对于前一种视角来说,关于消费文化的分析,无论出发点如何,最终都实际上分离了经济基础与上层建筑,让文化首先按照某种内在逻辑独立地运转,然后再与经济学概念相连接。

当然,前一种对消费社会的文化分析也常常反对对“经济基础—上层建筑”的简单二分,鲍德里亚即对此有非常明确自觉的表述。[11]然而,他反对此二分的方式却是,宣称符号差异系统本身就包含一种不局限于经济交换的广义的经济学规律,也即所谓的“符号经济学”。最终,这种“符号经济学”实际上拆除了马克思在《资本论》中的核心论述,从而不过是一种“反经济学”。费瑟斯通对鲍德里亚与布尔迪厄的继承和总结能够更好地体现这种“反经济学”的态度:他认为,是符号商品自然趋向的“通货膨胀”导致了消费领域的扩大。这个结论完全是对曼德尔这一派观点的颠倒,后者将消费领域的扩张首先理解为对资本主义生产过剩——也即剩余价值实现困难的一种应对方式。

在这个背景下,我们不难辨识出虚拟化亲密关系这个现象的特别意义——它刚好横跨在上述两种对立的视角之间。从消费的对象来说,虚拟化亲密关系当然具有极其鲜明的角色消费的特点,[1]并因此获得其相对的“文化自主性”;而另一方面,从经济学的角度来说,以偶像工业为例,偶像经纪公司获取利润的绝对主要方式,正是将“受众商品”——在这里是粉丝的热情与忠诚——转卖给广告商。这一点从上市偶像经纪公司的招股说明书中不难确证。例如,在港交所上市的乐华娱乐集团的财务数据中,占收入主要份额的业务类别为“艺人管理”,在这之中份额最大的子类别“商业活动”,也就是其转售“受众商品”获利的最主要渠道。按照财报中的数据,从2019年到2021年这三年中,“艺人管理—商业活动”的营收分别占总营收的50.2%、60.2%、71.4%。[12]

更加值得注意的是,对于虚拟化亲密关系来说,这两个维度决不是割裂的。在前述所有理论中,斯迈思与福克斯师徒的“受众商品”的概念是最有希望将两个维度结合起来的。然而,尽管这确乎是一个让经济学维度直接在文化消费中在场的理论,“受众商品”的概念却也无法对文化分析提供多少帮助。事实上,他们选择的具体案例本身也就缺少文化与经济学两个维度的有效交汇:对于斯迈思主要分析的电视媒体而言,广告时间是对观看时间的简单侵占;对于福克斯主要分析的社交网络而言,用于广告销售的数据是在用户无意识的情况下被采集的。这两类媒介消费中,文化的维度与经济学的维度或者相互排斥,或者(至少在表面上)并行不悖。而相较之下,对于以虚拟化亲密关系为消费主轴的大众文化实践来说,这两个维度恰恰互相促进:通常来说,不仅通过偶像代言来转售“受众商品”是经纪公司最主要的获利手段,而且,粉丝消费偶像代言的产品,本身就是对偶像的角色消费的非常重要的组成部分。

因此,尽管当前很难说以虚拟化亲密关系为主轴的文化消费已经在大众文化中占据了主流,但从上述梳理不难看出,想要对这个现象做出较为完整的理论分析,将难以避免地要求我们超越以往理论中文化与经济学视角的割裂与对立。本文的主要目标也正在于此:希望借助对虚拟化亲密关系的考察,初步搭建起一个能够恰当地连接文化文本与经济学机制的理论框架。为了方便起见,本文将主要以偶像工业为案例,并主要参考对偶像工业的已有研究,仅仅在需要特别辨析时才提及角色养成类手机游戏。虚拟偶像直播行业的情况与前两者差异较大,且还在发展中,在此只好暂且不论。

二、两个概念的澄清:剥削与数据

在正式探讨虚拟化亲密关系之前,我希望首先澄清两个与之关系密切的概念,也就是“剥削”和“数据”。这两个概念当然都已经有了非常多的讨论,其中前者主要在马克思主义经济学中,后者则在关于数码资本主义的讨论中。然而,将这两个概念运用到大众文化时,目前最具影响力的理论却带有误导性,因此必须做出辨析和澄清。

首先,关于“剥削”。由于西方第一代粉丝研究,尤其是受费斯克和詹金斯的深刻影响,粉丝圈独立于“商业”或“主流”乃至与之对抗的叙事④,对粉丝研究学者来说仍是某种程度的常识。即使在营销中征用粉丝的无酬劳动已经越来越成为常规操作,国内的粉丝文化研究学者仍然经常在讨论此话题时展现出相当乐观的态度。⑤也正是因为这种态度的深刻影响,粉丝文化研究实际上很难划归到对消费社会的研究中。当然,认为粉丝文化与消费社会等外在因素互动时有很强的独立性,这样的论述并不是简单的盲目乐观。其最核心的论点诉诸粉丝能动性,而这个论述对于媒体粉丝来说确实有效。换言之,希望利用媒体粉丝的商业营销,几乎不可能在不大量接受粉丝圈价值观的情况下实现其目标,这一点即使以福克斯为首的、对詹金斯“参与式文化”概念的最猛烈的批评[13]也很难完全否定。

但是,当粉丝消费的主要对象——也就是粉丝与之维系强烈情动关系的客体——与按照“情动经济学”(affective economics)[14]的原则进行营销的产品并不高度重合的时候,粉丝能动性论述的效力就迅速地下降了,因为此时营销利用乃至于“剥削”的主要是粉丝情动的强度(intensity)而非其质性(quality)。尹一伊关于微博的研究可以很好地说明这一点。[15]她指出,微博利用算法机制已经将“流量数据”(digital traffic)塑造为粉丝与其情动客体之间的“次级过渡客体”(secondary transitional object)[16]。在这个过程中,“流量数据”已经成为粉丝与情动客体(主要是偶像)之间最主要的联系中介,而这种中介不仅是抽象化的、与粉丝消费的具体内容几乎无关,并且还带有文化霸权的性质。⑥

对于商业化的、以虚拟化亲密关系为消费主轴的大众文化部类来说,虚拟化亲密关系的想象本身几乎从来都不是销售的对象,或者至少不是直接销售的对象。这意味着,正如上一节对偶像经纪公司财报的阅读所指出的那样,这些大众文化部类会比较依赖以广告盈利,故而应非常适用斯迈思-福克斯师徒的“受众商品”理论。但是,不仅如前所述,“受众商品”理论对文化文本本身的处理能力相当贫弱,这个概念本身也带有争议。所以,尽管“受众商品”的概念确实有效地攻击了以往粉丝文化研究的“盲点”[17],非常难得地能够为我们提供经济学的切入点,但是我们还是必须首先修正斯迈思与福克斯遗留的误解,尤其是他们对“剥削”的错误界定。

事实上,尽管斯迈思和福克斯喜以好战的文风慷慨激昂地擎起“正统马克思主义”的大纛,他们对《资本论》中一些基本理论的认识却是有偏颇的。在关于“受众商品”的论争里,福克斯的自我辩护涉及了很多方面,[10]102-181然而,却没有回应真正切中要害的批评。多位批评者都正确地指出,生产“受众商品”的劳动之所以不应当理解为是生产剩余价值的受剥削劳动,最关键的理由不在于它不具有经货币中介的雇佣劳动的形式,而在于,这些劳动服务于中介功能或流通环节。⑦换言之,这些劳动是“非生产性的”(unproductive),因为对执行中介功能或者处于流通环节的资本来说,它们并不自身生产剩余价值,而是将别的部类或环节中生产的剩余价值的一部分转移为自己的利润。⑧将作为广告中间商的商业电视网络、社交媒体、乃至于偶像经纪公司征用受众与粉丝的无酬劳动的意义,理解为提高了“广告效率”,并因此令上述广告中间商获取了“相对剩余价值”[10]134,从而构成了对粉丝的剥削,这个理解是非常不准确的。“相对剩余价值”的概念严格地依附于“社会必要劳动时间”。然而,如果以“广告效率”为使用价值的衡量标准,那么,由于广告本身是一种竞争或博弈,其效果不仅依赖于广告商及其目标消费者,而且还依赖于市场上所有其他行动者的决策。在这样的条件下,所谓的“社会必要劳动时间”是非常飘忽不定的,它只能反映一时一地的竞争烈度,而几乎不在任何意义上反映社会生产力的演进。

从宏观的视角来看,我们可以用另一种方式来表述斯迈思-福克斯师徒所犯的错误。尽管曼德尔关于“晚期资本主义”的论述在一些细节上有忽视非物质性生产的倾向,但他对作为“晚期资本主义”中的一个趋势的“消费社会”的理解至今仍是一针见血的。如前所述,曼德尔认为消费社会的基本特征是剩余价值实现的愈加困难。因此,高度依赖广告的媒体与互联网行业,其首要的经济学功能,是服务于在剩余价值实现领域的资本之间的竞争,或者说得形象一些,是服务于资本争夺作为消费者的无产阶级的竞争。可以说,斯迈思与福克斯没有真正理解这一点,所以才误认为这里会产生与产业资本主义类似的剥削,并且将消费者作为第三方的资本间的竞争误解为主要是资本与消费者之间的关系。也正因如此,福克斯在辩护中将生产“受众商品”的劳动与古典奴隶和家务工人受到剥削的情况直接类比,[10]176也是不恰当的。

故而,在分析以虚拟化亲密关系为消费主轴的大众文化时,引入“受众商品”的概念是必要的,但也要做出一些修正。偶像工业和角色养成类手机游戏都以不同的方式利用“受众商品”获取利润,但因此便说用户生产了剩余价值并受到剥削,这并不符合《资本论》的基本原理。准确地说,用户被无偿征用的劳动,贡献的不是生产力,而是掌控这些潜在消费者的资本的权力。换一个角度说,在数码资本主义的条件下,通常认为,用户生产出的“受众商品”能够体现为某种形式的数据。那么,作为“受众商品”的体现形式的这些数据,一概都不是生产要素,而应当理解为权力要素。也就是说,这些数据给资本带来利润的方式,不是参与了生产并在其中作为剥削的中介,而是让资本在剩余价值实现领域获得了更多分配的权力。

完成了这个关于“剥削”的澄清之后,我们刚好可以接着进入关于“数据”的辨析。我们刚刚指出,作为“受众商品”体现形式的数据并非生产要素,而是属于资本的权力要素。然而,这是一个非常理论化的表述。究竟什么叫做“作为‘受众商品’的体现形式”,还需要进一步的解释。对于社交媒体,福克斯已经给出了解释,[10]130但其结论不能直接套用到偶像工业。

对于偶像粉丝来说,实际运用的数据概念叫做“流量数据”(digital traffic),或简称“流量”(以下也以“流量”简称之)。尹一伊认为粉丝在微博上产生“流量”的在线活动主要包括“点击、观看、评论和转发”。[15]高寒凝的界定则是,“‘流量’……指某个网站地址在一段时间内的用户访问量。其具体指标包括‘独立用户数量’(unique visitors)、‘重复用户数量’(repeat visitors)和‘页面浏览量’(page views)等”[18]70-71。这些都是可以被平台记录的数据。然而这些数据对偶像艺人的意义却是可疑的。尹一伊暗示“流量”与经纪公司对偶像的支持力度和重视程度之间的关联主要是粉丝的“描绘”“相信”和“假设”;[15]高寒凝则指出,“公开发布的艺人网络热度排行榜”中的数据与“影视剧制作方和广告商制定决策”之间的关联,并没有证据支持。[1]另一方面,粉丝也并非完全相信“流量”。这从访谈材料中也不难窥见一斑。即便粉丝会因为没有为偶像“做数据”而感到愧疚,她们也仍然没有完全确信自己这种“数据劳动”的价值,而是与对“流量”的“描绘”“相信”和“假设”保持了一个或者批判性或者犬儒性的距离。[15]

在这个背景下,更加值得注意的是企业一方对“流量”的态度。中国新兴咖啡连锁品牌瑞幸的前市场总监、现首席增长官杨飞在总结其互联网营销经验的畅销书《流量池》中对“流量”的态度就是不无暧昧与含混的。一方面,他开卷即断言“流量即市场”[19]4,并提出“要获取流量,通过流量的存续运营,再获得更多的流量”[19]18;另一方面,又将“流量陷阱”——主要是数字广告商的“流量欺诈”问题——列为当前“流量营销”的三大疑难问题之一[19]12-14,并认为需要全程数据监控来防止作弊[19]223-257。在“流量欺诈”的类型学中,杨飞将广告流量数据划分为展现量、点击量、注册/留资量、潜客量、订单量和成交量总计6个层级,认为作弊的难度依次从低到高。[19]227-228按照这个划分,偶像粉丝视域中的“流量”类型恰恰属于“流量作弊的重灾区”[19]228。这样来概括企业营销部门对“流量”的态度是恰当的:他们一方面痴迷于“流量”的光晕,寄希望于“流量”能像资本一样自我增殖;另一方面又不信任“流量”,认为“获客成本”才是对营销来说实际有效的实证概念。

从粉丝和企业营销部门对待“流量”的相似态度,不难看出,“流量”更应理解为一个虚拟性的、想象性的概念。故而,对于偶像工业来说,并没有哪些数据能够确定地“作为‘受众商品’的体现形式”。但是,这并不意味着,作为广告中间商的偶像工业就可以消除“流量”这个“凌虚蹈空”的概念,回归一种“脚踏实地”的营销。我们应当在这里辨认出“流量”的悖论性质:它确实是虚拟性的、想象性的概念,但同时,对于当下已然深刻地内在于数码资本主义的偶像工业来说,它又是其“构成性的过度”(constitutive excess)[20]54。一旦失去了这个想象性的过度,粉丝经由偶像工业中介的消费就将失去快感的光晕。这种快感的光晕才是偶像工业掌握了“受众商品”的真正证据,因为它与粉丝“购买意愿”之间的统计关联更加明确。换一个角度说,这里的要点在于偶像工业与社交媒体的差异:对于后者,对用户活动的捕捉和分析所形成的数据,就是实在的“受众商品”的体现形式;而对于前者,这一部分数据的意义被粉丝带有“流量欺诈”嫌疑的“主动式数据劳动”[21]稀释,变得不确定了,导致最终只能以一个虚拟性的概念来不可靠地表征“受众商品”的性质。不过,这不应理解为偶像工业的失败,而恰恰是其成功之处。在对詹金斯“情动经济学”的概念所做的批判性分析中,马克·安德烈耶维奇(Mark Andrejevic)非常敏锐地指出,在互联网时代,关于用户情感/情动状态的“真相”(truth),远不如可以实际对其施加影响的“关联性要素”(correlations)重要;而“数据”的意义,也从曾经的“描述性力量”(descriptive power)转向了“生成性潜能”(generative capacity)。[22]偶像工业中的“流量数据”正应作如是解:它主要不再描述“受众商品”,而是以其“过度”不断地生成、再生成“受众商品”。

三、虚拟化亲密关系中的三角关系

在上一节中,我们借助对“剥削”和“数据”这两个概念的澄清,实际上已经基本廓清了偶像工业的经济学关系。对于角色养成类手机游戏的分析要复杂一些,但尽管有颇为不同的机制,最后的结论仍是基本一致的,在此略去不表。⑨我们还需要继续去完成的,是前述经济学分析与文化维度的连接。我希望主要借助精神分析的理论来完成这个任务,因为前述“流量数据”作为“构成性过度”而发挥“生成性潜能”的机制本身,就已经很有精神分析的“韵味”。实际上,以精神分析来描述粉丝文化内在的“力比多经济”(libidinal economy),业已是相对成熟的理论路径。⑩不仅如此,“经济学力比多经济的同构”也是一个拉康派的经典命题。

对这个命题的原始论述,拉康指出,之于资本主义的剩余价值与之于主体的剩余快感具有相同的结构,都可以用“小客体a”(object a)来表示。拉康派的后继者一直都尝试在更加现实、具体的实例中建立经济学与力比多经济的关联。其中最有趣的尝试来自斯洛文尼亚精神分析学派的后起之秀萨莫·托姆希奇。他间接地回应了意大利自治主义者提出的“非物质劳动”的概念,他为对“非物质劳动”的剥削导致的工作与闲暇间界限的模糊这个论题,尝试提出了一个精神分析的诠释。[23]226-229

托姆希奇在此关注的论题非常切合偶像工业将虚拟化亲密关系商业化的方式。他认为,受虐狂是最适合资本主义的主体性形态,因为受虐狂“将自己奉献于制度的凝视之下,不知羞耻地展示着享乐(jouissance),却不知道,制度已经在他们占据的位置上建立了享乐与劳动的连续性”[23]227-228。从上一节“流量”对于偶像工业中“受众商品”的生成作用来看,这个形式化的分析似乎抓住了一些要害。然而,这个公式除了暗示“流量”既作为快感的标记又诱导粉丝的劳动之外,却也并没有提供进一步展开论述的工具。不仅如此,托姆希奇的理论还面临一定的自洽性问题。他对受虐狂与资本主义之关系的讨论是对拉康话语理论的延伸,然而,“建立享乐与劳动的连续性”这一过程却无法用拉康的话语理论来表示。

我在这里无意去解决托姆希奇理论所面临的内在困难。在只考虑无产阶级与资本的二元关系的情况下,这个理论也许就是无法成立的。幸运的是,在我们所关心的虚拟化亲密关系的问题中,基本的关系是三元而非二元的——对偶像工业来说,就是粉丝、偶像、资本。我们接下来就将看到,“偶像”这个中间项,不仅对于粉丝文化研究来说本就是连接文化与经济学维度的节点,而且也刚好就能够让“享乐与劳动的连续性”在拉康话语理论的框架内得到非常精密的表述。

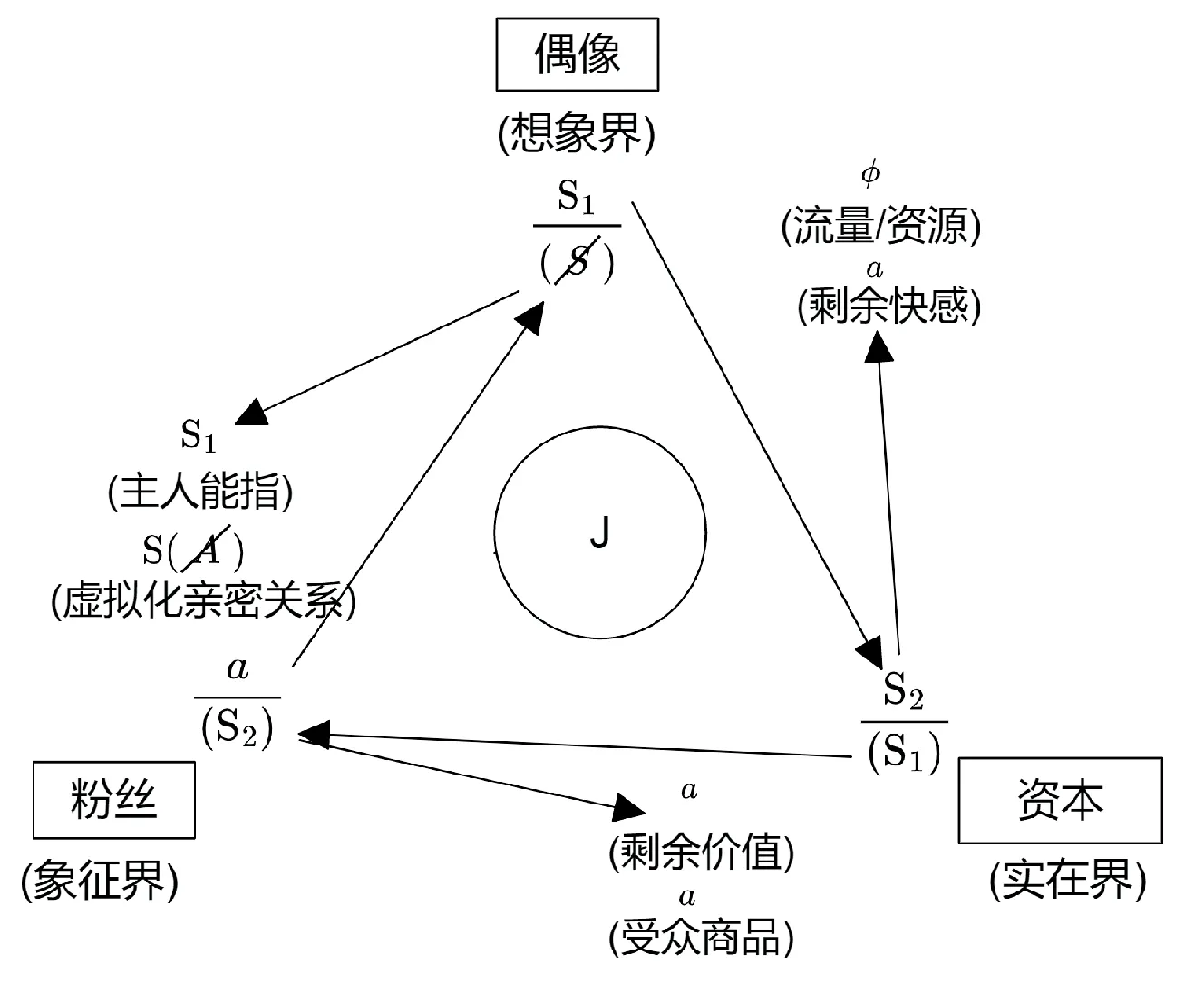

综合考虑粉丝、偶像、资本三元关系的分析框架已经由高寒凝提出[18]155-179,她将此关系称为“赛博代糖的三角贸易”[18]214-218。为了适应当前的目标,我们忽略了其中关于知识产权的部分,然后用拉康话语理论中的分析师话语和主人话语连接粉丝、偶像、资本,就可以得到如图1示。

图1 粉丝、偶像、资本的三元关系

在图1中,三个主要行动者都具有双重身份,一个是显白的身份,括号里的则是隐含的身份。我们可以将前一节中分析的结果概括为两个过程:其一是粉丝将自己生产为“受众商品”的过程,其二是偶像获得“流量”或者“资源”的过程。这两个过程都可以用拉康的主人话语来表示,也即:

主人话语是拉康对黑格尔主奴辩证法的形式化表述,它表示,主人(S1)质询奴隶(S2),使其劳动,并占有剩余价值或剩余快感(a)。[24]粉丝主要在意的,是三角形右边所代表的这个主人话语的过程。在这个过程中,偶像占据主人的位置,或者因为粉丝的数据劳动而向平台索要其应得的“流量”,或者因为其已经获得的“流量”向经纪公司索要其应得的“资源”。隐含的、与此过程做交换的另一个主人话语过程,则是粉丝将自己生产为“受众商品”的过程,此过程中是资本占据了主人的位置。这两个过程的交换对于粉丝来说合乎“公平交换”的逻辑,因为粉丝借助其对偶像的认同,可以代理性地占据主人的位置,并享有其剩余快感。换言之,在粉丝看来,这是以剩余价值交换剩余快感的过程。当然,按前一节的辨析,这里并非粉丝为资本付出的劳动直接产生剩余价值,而是这个劳动帮助非生产性的资本转移了别处生产的剩余价值。

这里需要补充的是,我们在图1中还为主人话语的产物——也就是代表剩余价值或剩余快感的小客体a,额外标注了另一个符号。这样标注的意义是,和三个主要行动者都具有双重身份类似,话语过程的产物也具有双重性质。这里产物的第二重性质来自拉康关于三界之间转化关系的图示。[25]按齐泽克对此的解释,这个图示的含义是,象征、想象、实在三界之间的转化关系会形成某种客体。具体来说包含三点。

第一,象征界的实在化会形成小客体a。

第二,实在界的想象化会形成Φ,它是无情动(impassive)的对象,是对实在界想象性的对象化,是原乐的具身化形象。

第三,想象界的象征化会形成S(A/),它直接具象了大他者内在的匮乏,并因此是对象征秩序有根本构成作用的不可能性。[20]209-210

在描述偶像工业三角关系的图示中,我们让粉丝、偶像、资本分别占据象征界、想象界、实在界的位置,进而,我们将三界之间的转化解释为遵循某种话语过程的一方向另一方的索取。这样,比照着拉康的图示,可见如下情况。

首先,资本按照主人话语对粉丝的索取得到的产物即剩余价值,它同时也是象征界的实在化,因此其客体形态“受众商品”可以用a来表示。我们最后再解释为什么“受众商品”应当具有小客体a的性质。

其次,偶像按照主人话语对资本的索取得到的产物即剩余快感,它同时也是实在界的想象化,因此其客体形态“流量”可以用Φ来表示。“流量”实际上就是将“无限增长”的幻想客体化后的对象。因此,——“无情动”“想象性”“原乐的具身化形象”非常精确地描述了“流量”的性质。

最后,是我们尚未触及的粉丝向偶像索取的过程。这个过程遵循分析师话语的规律,也即:

在这里,a表示粉丝执行的是“纯粹欲望”的职能,她们质询的对象是偶像的隐含身份——“分裂的主体”S/,其产物则是主人能指S1。这个分析师话语概括的是粉丝阅读、分析偶像的形象的过程。按照高寒凝的论述,“偶像艺人所能产出的最重要的作品,事实上只有一个,那就是以他本人为原型创造出来的、某种可被放置于亲密关系想象之中的形象”[1]。这种“可被放置于亲密关系想象之中的形象”被进一步命名为“亲密关系要素”。[21]在这里,偶像本身并非圆熟完满的统一体,而恰恰是某种空洞的、可以容纳相互矛盾的“亲密关系要素”的容器。也正因如此,这里的偶像就适合用“分裂的主体”S/来表示。在粉丝的阅读与分析中,并非所有的“亲密关系要素”都具有同等的意义,其中最关键的是能够使一组虚拟化亲密关系成立的那种要素。在精神分析中,主人能指S1的意义恰恰如此:它本身是一个没有意义的、任意的能指,其功能却是为整个意指网络赋予意义。最终,粉丝像分析师一样阅读、分析作为S/的偶像,从这个过程中提取能够执行S1功能的“亲密关系要素”,和其他素材一起捏合出偶像的“虚拟形象”。这个阅读、分析、捏合的过程是最能体现粉丝能动性的集体行动,高寒凝将其称为“参与式劳动”。[21]

另一方面,粉丝向偶像的索取,作为想象界的象征化,其产物的客体化形态应当表示为S(A/)。S(A/)的意义必须在社会历史背景中才能够说明,完整的论述需要相当长的篇幅,因此请允许我在此仅稍作例证。在对后革命背景下中国女性向网络小说的宏观阅读中,戴锦华指出,“真爱的到来固然是类似叙述中必须的、充满政治无意识的装置,或称叙事必须的‘机械降神’,但这也间或成为某种文本逻辑的裂隙,成为其中近乎绝对的权力游戏的对立项”[26]。在这个观察中,“真爱”对于叙事文体内部来说执行着主人能指S1的功能;但当我们将小说视为社会文本,将其置于社会集体的象征秩序当中,“真爱”就成了象征秩序的剩余,成为了大他者——“近乎绝对的权力游戏”的主角——的内在匮乏,并因此执行着S(A/)的功能,成为对象征秩序起根本构成性作用的不可能性。与此完全类似,虚拟化亲密关系在偶像工业中也具有双重的意义:它在偶像工业的“文类”内部以要素的形式执行主人能指S1的功能,为粉丝生产的文本赋予意义;在宏观上则以S(A/)的形式,对粉丝集体想象中的象征秩序起根本构成性作用。被粉丝集体性的“参与式劳动”生产出来的虚拟化亲密关系最终来说是S1与S(A/)的统一体。

四、幻想的经济学

上一节我们运用拉康的理论,给出了偶像工业中虚拟化亲密关系如何运作的完整关系,这个关系同时纳入了相关的文化与经济学的维度。不过,在上一节中,我们给出图1仍然只是一组静态关系:我们尚未指出其中的动力学因素。让我们在这一节补充这部分论述。

首先要说明的是,根据拉康的话语理论,话语表达式的四个符号中,左下的项是这种话语中“隐含的真理”,亦可认为是其“驱动力”。因此,图1本质上是从右下角开始的、顺时针连接三个话语过程的驱动链条。这里尤其重要的驱动关系,是粉丝的分析师话语对偶像的主人话语的驱动:正是粉丝集体性的“参与式劳动”为作为S/的偶像赋予了魅力和光晕,才令其能够占据主人S1的位置。换言之,偶像的魅力与光晕既是其能够将“流量”兑换为“资源”的根本原因,也是粉丝最终愿意将自己生产为“受众商品”的原因。这些魅力与光晕实际上主要是粉丝集体劳动的产品,因此当偶像工业在三角关系的完整驱动链条中以此牟利,这里就确实发生了一种无形的剥夺(expropriation)。

其次,在第二节中,我们指出,斯迈思-福克斯师徒将用户将自己生产为“受众商品”的过程与产业资本主义的剥削过程类比,这并不符合《资本论》的基本原理。尽管如此,生产“受众商品”的劳动还是显然像雇佣劳动那样具有某种胁迫性。解释这种胁迫性,才能够解释资本的主人话语如何能够驱动粉丝的分析师话语。福克斯根据对社交媒体的研究提出了“社交胁迫论”[10]336,但其论据过于单薄且很难适用于偶像工业的粉丝。相较之下,高寒凝的判断要合理得多。她指出,女性几乎永远是“‘情感劳动’的提供方而非获取方”,因此日常地面临“制度性情感支持缺失”的困境,而偶像工业本质上即利用此困境谋取暴利。[21]高寒凝并没有对此进一步论述,但综合前三节的内容,我们可以以“制度性情感支持缺失”为起点,牵扯出当代资本主义中更为根本的危机脉络。

“制度性情感支持缺失”首先应当视为南希·弗雷泽(Nancy Fraser)所论述的当代资本主义的“照料危机”的一个实例。弗雷泽认为,当代资本主义的生产活动越来越倾向于挤压社会再生产,不仅威胁着家庭层面的再生产,而且还在政治制度和环境等方面制造着再生产危机。[27]然而,问题还不止于此。按上一节对偶像工业中三角关系的精神分析,粉丝对偶像的索取,最终来说是作为S1与S(A/)统一体的虚拟化亲密关系。其中S(A/)的性质意味着,粉丝更为根本需求是象征秩序的构建与再生产,“制度性情感支持”应理解为其中的一个侧面。不幸的是,尽管弗雷泽及与她同路的西方马克思主义女权主义者所描绘的当代资本主义的“再生产危机”主要聚焦于外在可感的方面,但这场“再生产危机”实际上早已开始威胁属于“内面”的象征秩序。由于象征秩序是主体性得以构成的环境,这也意味着,主体性本身的再生产也正变得愈加困难。

这是一个弥散但笼罩性的现象,虽然尚无统摄性的研究,但可以从诸多论述中看出端倪。从文化的角度来说,杰姆逊认为后现代同时丧失了现实感与历史感,丧失了将能指有意义地连接起来的能力,因而只能以精神分裂的方式体验一种“永恒的现在”[28];而所谓“宏大叙事的衰落”[29]带来的“后意识形态时代”,最终的趋势是“以自我为代价的、超我与本我的倒错性和解”[30]。媒介技术与权力技术的演进也在为这个趋势火上浇油:齐泽克认为互联网本身即有破坏象征秩序的倾向;[31]德勒兹则认为,在“控制社会”中,“个体”将被“分体”(dividual)所取代。[32]某种程度上,资本主义似乎正在抛弃象征秩序。

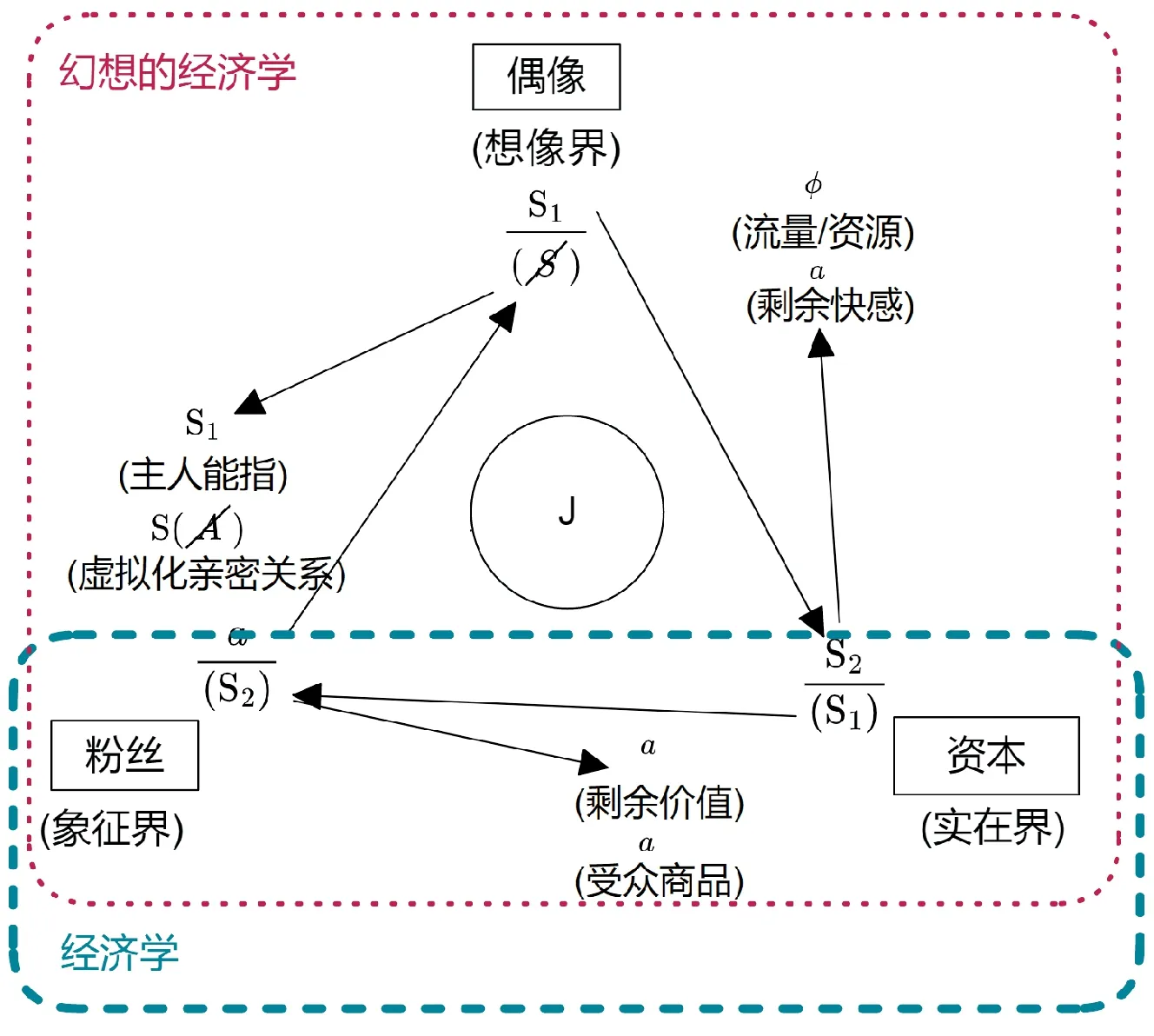

因此,偶像工业的女性粉丝所面临的匮乏,不仅是缺少稳固的情感支持,而更是象征秩序本身的愈加残破与个人主体化的愈加困难。雪上加霜的是,在普遍的“再生产危机”中,生产过程本身对劳动者造成精神伤害,也是极为常见的现象。故而,粉丝所面临的根本匮乏——“象征秩序的残破”与“主体性的贫困”——在当代资本主义的总体运转中,不仅得不到补偿,还极有可能被不断加深。与根本的匮乏直接相关的是持久的欲望,这意味着,在前一节图1的左下角,以a表示的作为“纯粹欲望”的粉丝,实际上就具有小客体a的结构——是匮乏与溢出(excess)短路般的结合。这种结构正是消费社会所需要的:为了抵消生产过剩,最为理想的消费者就应当是永不餍足的。因此,被出售给广告商的“受众商品”本质上就是位于三角关系左下角的那个作为“纯粹欲望”的粉丝。如果说资本家对这样的消费者还有什么不满,那就是,这种永不餍足还缺少些方向感。以偶像与“流量”为首要工具的偶像工业,也就是一种调控和引导这个匮乏-溢出的中介装置。至此我们发现了完美的闭环。如果说主人话语本来就可以描述资本主义剥削性的生产过程,那么我们也可以令三角关系图2中位于下方的资本驱动粉丝的主人话语来表示两个过程的叠合:一个是粉丝在其“正式”的雇佣劳动中受到资本驱使的过程,另一个则是在“非正式”的劳动中将自己生产为“受众商品”的过程。将雇佣劳动加入三角关系之后,不难看出,我们之前所说的从右下开始的顺时针旋转的过程,实际上可视为资本主义基本生产过程在想象性/幻想性活动的维度中衍生出的一个“副循环”:一方面,是资本主义生产过程造成的“再生产危机”衍生出了这个“副循环”;另一方面,这个“副循环”最终又为剩余价值的实现贡献了稳定性——也就是一群优质可控的消费者。我将这样的“副循环”命名为“幻想的经济学”(见图2)。

图2 偶像工业的文化生产作为资本主义生产过程的“副循环”

由经济学的内在危机衍生出的“幻想的经济学”,恰恰能够在相当的程度上延宕原先的经济学危机的爆发,甚至,还可能为资本主义的生产方式提供更加有效率的运转模式,这是资本主义应对危机、自我扬弃的独特方式。齐泽克和托姆希奇一直在尝试用精神分析的理论解释资本主义的这种性质,但只能停留在形式化的理论中。我认为作为“幻想的经济学”的虚拟化亲密关系,恰恰是一个典型的实例。

如果可以借用中国古典意义上的“天”来指代象征秩序,那么,偶像工业中粉丝的根本努力也就是“补天”。与神话不同的是,陷于“幻想的经济学”中的她们,或许将无法完成女娲的使命,因为资本主义伟大的适应力已经发现了这个秘密:对人的系统的损害与侮辱,竟可以成为一桩有利可图的生意。

【注释】

① 尤其对德勒兹的哲学来说。

② 参见鲍德里亚:《消费社会》,刘成富,全志钢译,南京大学出版社,2000;鲍德里亚:《符号政治经济学批判》,夏莹译,南京大学出版社,2009。

③ 参见Dallas Smythe, “Communications: blindspot of western Marxism,”CTheory, no.3(1977):1-27;Dallas Smythe, “On the audience commodity and its work,” inMediaandCulturalStudies:Keyworks(Hoboken: Blackwell Publishing, 2001),pp.230-256。

④ 参见John Fiske, Henry Jenkics,Theculturaleconomyoffandom.Theadoringaudience(London &New York: Routledge, 2001),pp.30-49;Henry Jenkins,Convergenceculture:whereoldandnewmediacollide(New York &London: New York University Press, 2006);詹金斯:《文本盗猎者:电视粉丝与参与式文化》, 郑熙青译,北京大学出版社,2016。

⑤ 例如杨玲:《粉丝、情感经济与新媒介》,《社会科学战线》2009年第7期;杨玲:《粉丝经济的三重面相》,《中国青年研究》2015年第11期;周懿瑾,白玫佳黛:《明星代言的价值共创新机制——基于多个粉丝社群的网络民族志研究》,《外国经济与管理》2021年第1期。

⑥ 最有力地说明这一点的现象是,粉丝会因为没有为偶像“做数据”或“刷流量”而感到愧疚。

⑦ 参见:Edward Comor. “Value, the audience commodity, and digital prosumption: a plea for precision,” inTheaudiencecommodityinadigitalage:revisitingacriticaltheoryofcommercialmedia(Bern: Peter Lang Publishing, 2014), pp.245-265;John Roberts, Colin Cremin. “Prosumer culture and the question of fetishism.”JournalofConsumerCulture, no.2(2017)。

⑧ 这里不要混淆一般意义上的“生产”与马克思主义经济学中的“生产性劳动”:前者只是常识意义上产生使用价值的过程,许多再生产劳动和自然过程都可以理解为是某种程度的“生产”;而后者严格地关联于剩余价值的生产。关于马克思理论中“生产性劳动”与“非生产性劳动”的划分和辨析,参见Ian Gough, “Marx′s theory of productive and unproductive labour,”NewLeftReview, no.1(1972):47-72;Dimitris Paitaridis, Lefteris Tsoulfidis, “The growth of unproductive activities, the rate of profit, and the phase-change of the US economy,”ReviewofRadicalPoliticalEconomics, no.2(2012):213-233。

⑨ 对角色养成类手机游戏基本经济学关系的分析,参见傅善超:《快感的治理术:关于电子游戏的文化研究》,博士学位论文,北京大学,2021,第105-122页。

⑩ 参见Matthew Hills,Fancultures(London &New York: Routledge, 2002), pp.60-81;Cornel Sandvoss. Fans,themirrorofconsumption(Cambridge, UK: Polity, 2005)。