‘黑比诺’、‘马瑟兰’和‘北红’葡萄酚类物质差异研究

李光宗,马军,雷昊,单守明

(宁夏大学 农学院,宁夏 银川,750021)

酚类物质是植物生长发育过程中产生的重要次级代谢物,在植物抵抗生物和非生物胁迫中发挥重要作用。葡萄果实中的酚类物质主要分布于果皮和种子中,可以分为花色苷和非花色苷两大类,非花色苷类酚主要包括黄烷醇、黄酮醇、酚酸和芪类物质。其中,黄烷醇是赋予葡萄和葡萄酒苦味和收敛感的主要物质;黄酮醇和酚酸作为辅色物质,对葡萄和葡萄酒的颜色具有重要作用[1];而芪类物质尤以白藜芦醇,具有抗炎、抗氧化和抗癌等对健康有益的作用[2]。葡萄中的酚类物质以浸渍的方式进入葡萄酒中,是葡萄酒的重要组成部分,其含量和比例对葡萄酒的品质具有重要作用[3-4]。

葡萄果实酚类物质的成分和含量受品种、果实成熟度、气候、土壤条件和栽培措施等多方面因素影响[5-8]。品种作为影响酚类物质合成的内部因素,是造成葡萄果实中酚类物质含量差异的主要原因[9-10]。张娟等[11]研究发现,‘马瑟兰’和‘赤霞珠’等品种具有较高的酚类物质,而‘蛇龙珠’和‘黑虎香’等品种的酚类物质含量较低;XIA等[12]研究表明,东方品种葡萄果皮酚类物质含量高于欧亚种。‘黑比诺’为传统酿酒世界名种,所酿酒细腻质优[13],是宁夏产区主栽品种之一;‘马瑟兰’为酿酒葡萄新品种,2013年引进宁夏产区,其综合品质符合酿造优质红葡萄酒的要求[14],是宁夏酿酒品种的潜力股;‘北红’为高抗寒抗病品种,于2011年引进宁夏产区,其能够很好的适应宁夏气候,综合性状优良。因此研究3个品种酚类物质含量差异对产区优良品种筛选具有重要意义。近年来,国内外对于葡萄酚类物质的研究多集中于成熟期花色苷类酚的研究,而对于成熟过程中非花色苷类酚的研究较少,对于非花色苷类酚单体成分、合成积累规律的研究更鲜有报道。

基于此,以‘黑比诺’、‘马瑟兰’和‘北红’为试材,研究其非花色苷类酚的积累规律,以期确定和比较各品种非花色苷酚类物质特性差异,为酿酒葡萄品种筛选和葡萄酒品质提升提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验地点与材料

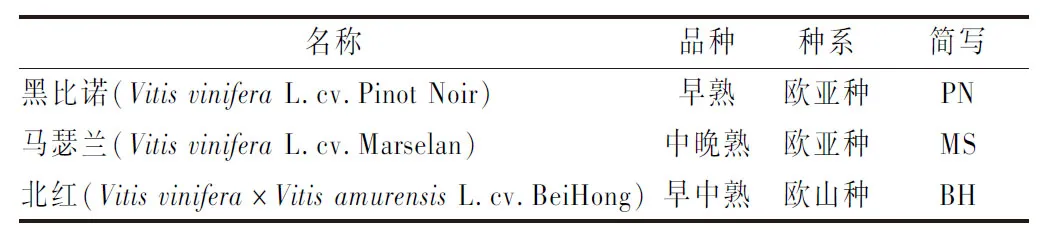

本研究于2021年在宁夏银川平吉堡“宁夏现代农业综合开发工程技术研究”酿酒葡萄示范园进行(38°24′ N,106°01′ E),试验地位于银川平原引黄灌区中部,海拔1 120 m,年降水量180~200 mm,无霜期160 d左右,沙质土壤。供试材料为3种红色酿酒葡萄品种(表1),其均为7年生,“厂”式架形,栽培方式为南北行向,株行距1.0 m×3.0 m,树势基本一致,葡萄园水肥管理一致。

表1 供试品种Table 1 Test varieties

氢氧化钠、碳酸钠、醋酸钠、乙醇、福林酚等(均为分析纯),银川伟博鑫生物科技有限公司;儿茶素、表没食子儿茶素、表儿茶素、表没食子儿茶素没食子酸酯、没食子儿茶素没食子酸酯、表儿茶素没食子酸酯、S-圣草酚、芦丁、杨梅素、芹菜苷、槲皮苷、柚皮素、香草酸、原儿茶酸、2,5-二羟基苯甲酸、水杨酸、没食子酸、丁香酸、对香豆酸、阿魏酸、肉桂酸、白藜芦醇标准品(均为色谱纯),美国Sigma公司。

1.2 试验方法

1.2.1 田间试验设计

于2021年7月14日选取长势一致的葡萄植株(各品种30株),每株葡萄树体阴阳面各选择1串葡萄果穗,共计60串,用标签牌做好标记。分别在2021年8月6日(转色初期,D1)、2021年8月21日(转色盛期,D2)、2021年9月2日(成熟期,D3)、2021年9月23日(采收期,D4)取样,每次从标记好的果穗上、中、下部位采集果粒,各品种共计180粒,混匀后,液氮速冻,存于-80 ℃冰箱备用。

1.2.2 葡萄果实酚类品质指标测定

采用福林-丹尼斯法测定总单宁含量;福林酚试剂比色法测定总酚含量,结果以没食子酸记;pH示差法测定总花色苷含量,结果表示为矢车菊素-3-葡萄糖苷。

1.2.3 葡萄果实单体酚含量测定

果实单体酚的提取参照刘迪迪等[3]的方法略作修改。称取2.0 g葡萄粉末,加入提取液(5 mL蒸馏水和45 mL乙酸乙酯),置于摇床(30 ℃、170 r/min)避光提取30 min,重复3次,收集上清液于茄形瓶中,用旋转蒸发仪蒸干(33 ℃),残渣用2 mL色谱甲醇溶洗,用0.45 μm的滤膜过滤后备用。全程避光操作,每个样品3个生物重复。色谱分析:使用LC-20A岛津超快速液相色谱仪配有SPD二极管阵列检测器对样品进行定性定量检测,色谱条件为280 nm,柱温30 ℃,进样量5 μL。流动相A:5%甲醇+0.1%甲酸+水,流动相B:5%乙腈+0.1%甲酸+甲醇,流速为1.0 mL/min。洗脱程序:0~8 min,10% B;8~30 min,10%~30% B;30~35 min,30% B;35~45 min,30%~40% B,45~50 min,40%~50% B;50~52 min,50%~100% B;52~54 min,100% B;54 min,100%~10% B;54~60 min,10% B。根据标准品的保留时间定性单体酚成分,标准曲线进行定量,含量以鲜重(fresh weight,FW)计,表示为mg/kg FW。

1.3 数据分析

采用Excel 2021整理数据,SPSS 26.0进行单因素方差分析(one-way ANOVA),最小显著差数法(least significant difference, LSD)进行多重比较(P<0.05差异显著),结果表示为平均值±标准偏差,使用Origin 2021和SIMCA软件绘图。

2 结果与分析

2.1 不同品种葡萄果实中总酚、总单宁和总花色苷含量分析

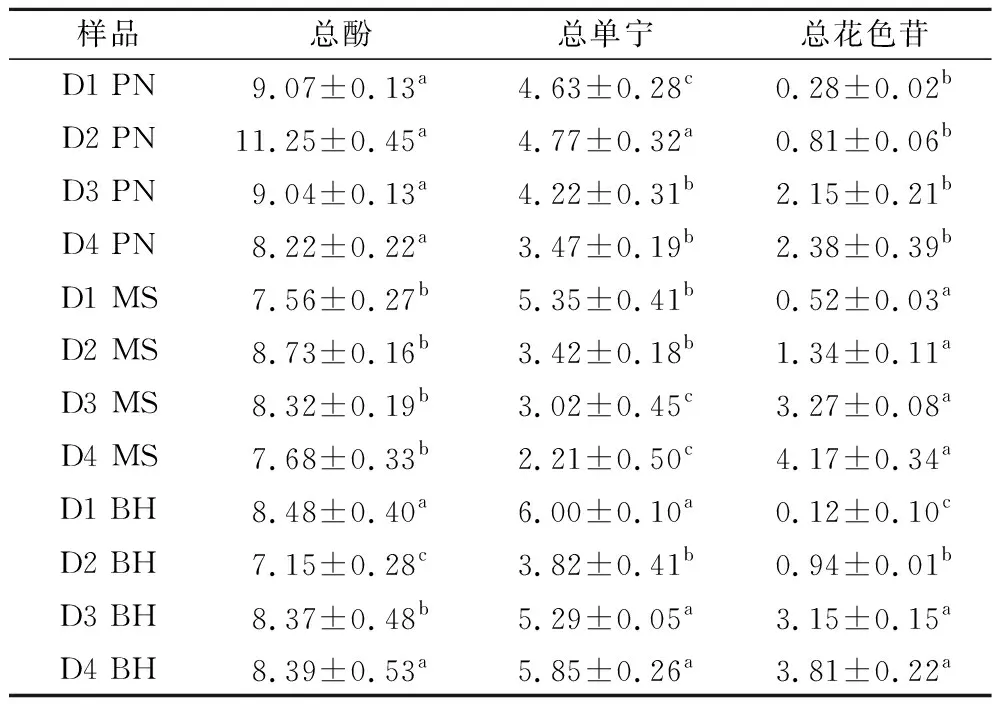

由表2可知,PN和MS总酚含量均在转色盛期达到最大值,之后逐渐下降,而BH在转色盛期含量最低,之后逐渐升高,除采收期外,PN葡萄总酚含量均显著高于MS和BH,采收时,PN、MS和BH的总酚含量分别为8.22、7.68、8.39 mg/g。PN和BH总单宁含量变化与总酚一致,而MS随果实成熟呈下降趋势,与总酚变化有所差异,采收时,BH葡萄总单宁含量显著高于PN和MS,含量分别为5.85、3.47、2.21 mg/g。3个品种总花色苷含量均随果实成熟不断上升,采收时含量表现为MS>BH>PN。

表2 果实总酚、总单宁和总花色苷含量变化 单位:mg/g FWTable 2 Content changes of total phenols, total tannins, and total anthocyanins in grapes

2.2 不同品种葡萄果实中非花色苷类酚定性分析

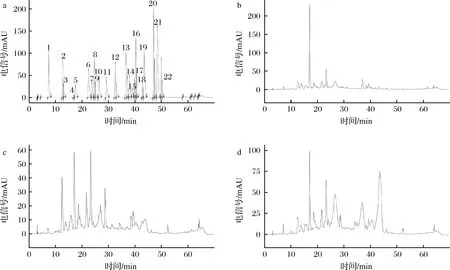

本研究使用超高效液相色谱(ultra performance liquid chromatography, UPLC)分析葡萄果实中的非花色苷类酚。由图1-a可知,在此色谱条件下,22种非花色苷类酚的标准品可得到较好的分离。不同标准品中没食子酸极性最强,最先出峰;芹菜苷极性最弱,最后出峰。由图1-b~图1-d可知,除槲皮苷和柚皮素分别在MS和BH中未检出外,其他非花色苷类酚均有检出,且目标峰与标品的保留时间一致,在此色谱条件下3个品种样品中的非花色苷酚类物质得到较好的分离。

1-没食子酸;2-原儿茶酸;3-表没食子儿茶素;4-儿茶素;5-2,5-二羟基苯甲酸;6-表没食子儿茶素没食子酸酯;7-香草酸;8-表儿茶素;9-丁香酸;10-没食子儿茶素没食子酸酯;11-表儿茶素没食子酸酯;12-阿魏酸;13-对香豆酸;14-水杨酸;15-芦丁;16-白藜芦醇;17-杨梅素;18-槲皮苷;19-S-圣草酚;20-肉桂酸;21-柚皮素;22-芹菜苷a-22种单体酚标准品的UPLC色谱图;b-采收期‘黑比诺’葡萄液相检测图谱;c-采收期‘北红’葡萄液相检测图谱;d-采收期‘马瑟兰’葡萄液相检测图谱图1 单体酚标准品及样品UPLC色谱图Fig.1 UPLC chromatogram of monomeric phenolic standards and samples

2.3 不同品种葡萄果实中黄烷醇类酚含量分析

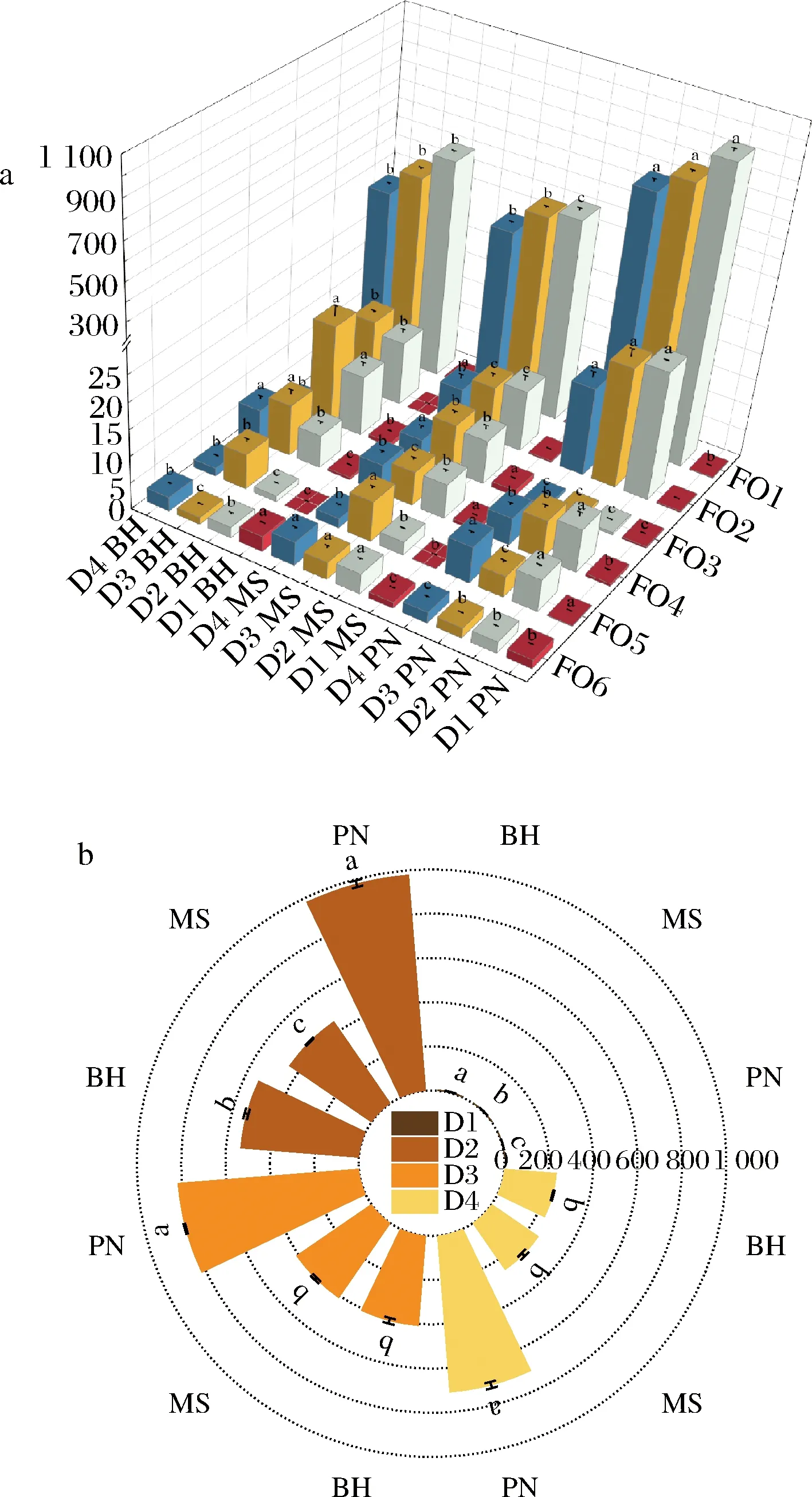

如图2-a所示,3个品种果实中共检测出6种黄烷醇类酚,其中儿茶素为主要成分,其含量随果实成熟呈先上升后下降的趋势,采收时分别占PN、MS和BH黄烷醇总含量的95.54%、91.12%和92.32%,PN采收时儿茶素含量为678.90 mg/kg,显著高于MS和BH,分别是MS和BH的2.91和3.11倍。由图2-a还可看出,相较于儿茶素,其他黄烷醇类酚含量明显较低,其中表儿茶素没食子酸酯在PN葡萄成熟过程中均显著低于BH和MS,采收时其含量仅为0.58 mg/kg。

a-黄烷醇类酚含量变化分布图;b-黄烷醇总含量变化分布图图2 果实黄烷醇含量变化Fig.2 Content changes of flavanols in grapes注:FO1~FO6分别代表儿茶素、表没食子儿茶素、表儿茶素没食子酸酯、表没食子儿茶素没食子酸酯、没食子儿茶素没食子酸酯和表儿茶素;同时期不同小写字母表示品种间差异显著(P<0.05),未标字母表示差异不显著(下同)。

由图2-b可知,3个品种果实中黄烷醇总含量随果实成熟呈先上升后下降的趋势,转色初期,3个品种黄烷醇类酚含量较低,但此后至果实采收时,PN均显著高于MS和BH,采收时表现为PN>MS>BH,PN中黄烷醇总含量为710.62 mg/kg,分别较MS和BH高63.97%和66.77%。PN葡萄中,无色花青素和花翠素作为前体物质,大量转化为儿茶素和表没食子儿茶素,造就其黄烷醇含量明显高于MS和BH,从而更利于黄烷醇类酚的积累。

2.4 不同品种葡萄果实中黄酮醇类酚含量分析

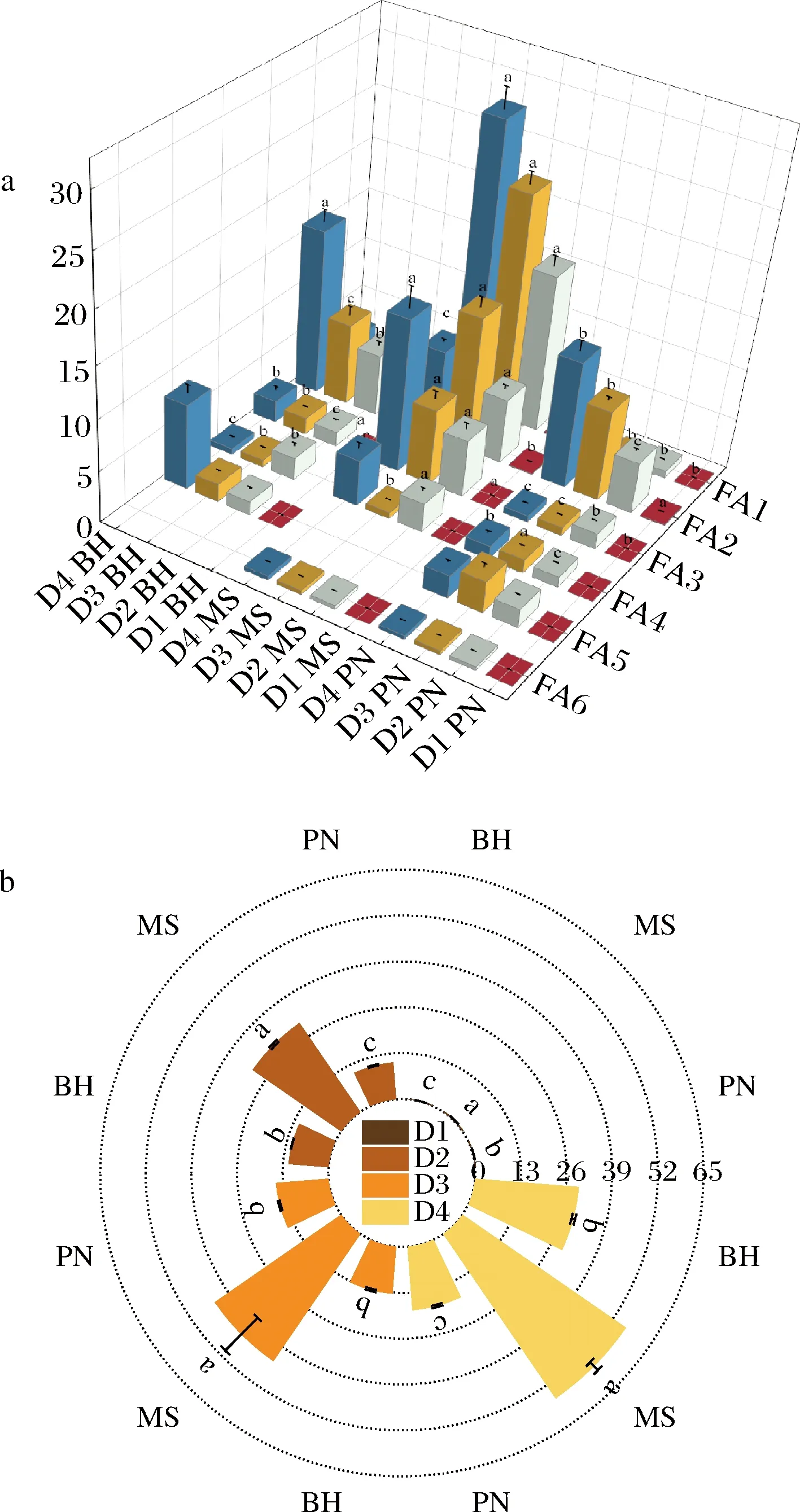

如图3-a所示,共检测出6种黄酮醇类酚,在PN与BH葡萄果实中,芦丁为主要成分,其含量随果实成熟逐渐增加,采收时含量分别为12.45 mg/kg和16.11 mg/kg,占黄酮醇总含量的69.10%和54.38%;MS葡萄中,S-圣草酚和杨梅素含量在各时期均显著高于PN和BH,S-圣草酚为主要成分,采收时含量达到27.91 mg/kg,占黄酮醇总含量的49.38%。同时,MS各时期均未检测到槲皮苷,而BH各时期未检测到柚皮素。

a-黄酮醇类酚含量变化分布图;b-黄酮醇总含量变化分布图图3 果实黄酮醇含量变化Fig.3 Content changes of flavonols in grapes注:FA1~FA6分别代表S-圣草酚、芦丁、杨梅素、芹菜苷、槲皮苷和柚皮素(下同)。

由图3-b可知,随着果实成熟,3个品种黄酮醇总含量呈上升趋势,PN和BH在成熟过程中黄酮醇总量均显著低于MS,于采收时达到最大值(18.01 mg/kg和29.62 mg/kg),而MS高达56.52 mg/kg,分别是BH和PN的1.91和3.13倍。柚皮素是黄酮醇代谢的重要前体物质,其可能作为底物大量用于合成其他酚类物质,这种作用在BH中更为明显;MS葡萄中,S-圣草酚和杨梅素竞争优势强于PN和BH,因此其黄酮醇含量更高,而在BH和PN中,相较于槲皮苷,芦丁更具有竞争优势,槲皮素作为底物多数用于芦丁合成。

2.5 不同品种葡萄果实中酚酸类酚含量分析

2.5.1 羟基苯甲酸

如图4-a所示,共检测出6种羟基苯甲酸类酚,3个品种中香草酸为主要成分,随着果实成熟,其在PN中表现出先上升后下降的趋势,而在MS和BH中呈现不同的变化趋势,采收时,BH中香草酸含量显著高于PN和MS,分别占羟基苯甲酸总含量的77.23%、81.01%和74.14%。

由图4-b可知,羟基苯甲酸总含量与黄烷醇类酚变化趋势较为相似,3个品种均在转色盛期达到最高含量,而后逐渐下降,采收时BH显著高于PN和MS,BH为114.08 mg/kg,较PN和MS分别高12.27%、28.31%。3个品种中,阿魏酸作为底物多数转化为香草酸,导致香草酸含量明显增加而丁香酸含量较低。此外,原儿茶酸、2,5-二羟基苯甲酸和水杨酸以苯甲酸作为同一底物,三者存在竞争关系,MS和BH葡萄中原儿茶酸和2,5-二羟基苯甲酸更具有竞争优势。

2.5.2 羟基肉桂酸

如图5-a所示,共检测出3种羟基肉桂酸,对香豆酸在3个品中变化趋势相似,随着果实成熟,表现为先上升后下降的趋势,其为MS的主要成分,采收时占总含量的62.62%。BH中阿魏酸含量最高,采收时,占总含量的56.23%;而PN中3种物质含量相当。

a-羟基肉桂酸类酚含量变化分布图;b-羟基肉桂酸总含量变化分布图图5 果实羟基肉桂酸含量变化Fig.5 Content changes of hydroxycinnamic acids in grapes注:HCI~HC3分别表示对香豆酸、阿魏酸和肉桂酸(下同)。

由图5-b可知,随着果实成熟,羟基肉桂酸总含量呈先上升后下降的趋势,与羟基苯甲酸不同,3个品种均在成熟期含量达到最大值。MS在各时期均显著高于BH和PN,采收时,含量分别为3.37、3.02、2.00 mg/kg。相较于其他非花色苷类酚,羟基肉桂酸含量较低,但其具有重要的作用,肉桂酸、对香豆酸和阿魏酸均为合成其他类酚的前体物质(图6)。

PAL-苯丙氨酸解氨酶;C4H-肉桂酸-4-羟化酶;C3H-香豆酸-3-羟化酶;COMT-咖啡酸-O-甲基转移酶;4CL-4-香豆酰辅酶A连接酶;CHS-查尔酮合酶;CHI-查尔酮异构酶;F3′H-类黄酮3′-羟化酶;F3′5′H-类黄酮3′5′-羟化酶;F3H-黄烷酮-3-羟化酶;FLS-黄酮醇合成酶;DFR-黄烷酮醇-4-还原酶;LAR-无色花色素还原酶;ECGT-没食子酰基转移酶;LDOX-无色花色素双加氧酶;ANR-花色素还原酶图6 非花色苷类酚代谢通路[15-16]Fig.6 Metabolic pathway of non-anthocyanins[15-16]

2.6 不同品种葡萄果实中芪类物质含量分析

由表3可知,随着果实成熟,MS和BH中白藜芦醇含量呈上升趋势,而PN中略有差异。PN和BH白藜芦醇含量在各时期均显著低于MS,采收时MS含量高达5.24 mg/kg,分别为BH与PN的2.15和9.03倍。值得注意的是,BH中白藜芦醇从转色初期至成熟期含量均较低,其在采收期含量迅速上升。

表3 果实白藜芦醇含量变化 单位:mg/kg FWTable 3 Content changes of resveratrol in grapes

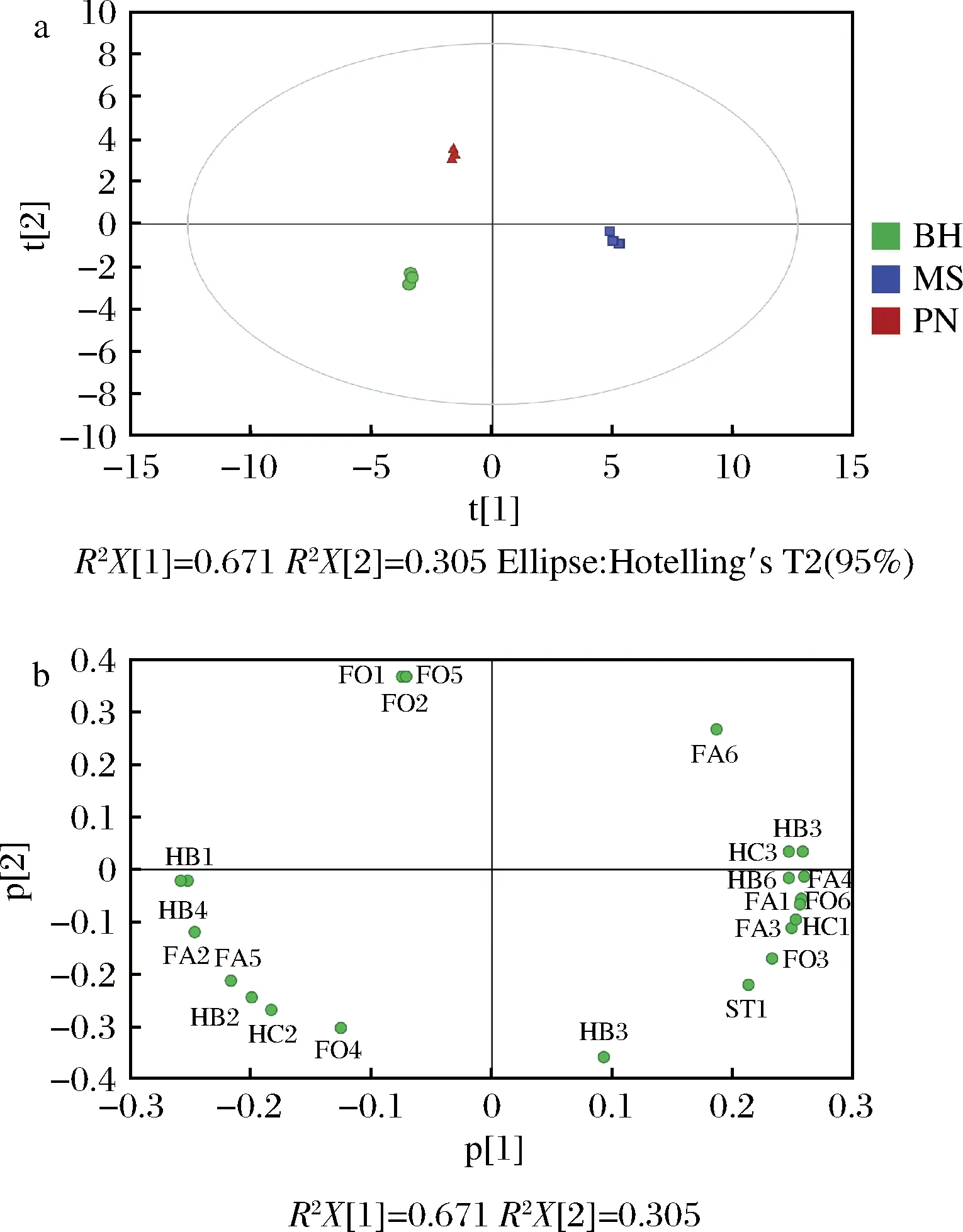

2.7 不同品种葡萄果实酚类物质的主成分分析和差异物质筛选

为了探究3个品种葡萄果实中非花色苷类酚含量的差异,对采收期果实单体酚进行主成分分析(principal component analysis, PCA),结果如图7所示。由图7-a可知,t[1]和t[2]的累计贡献率为97.6%,能够很好的代表原始数据。t[1]解释了总方差的67.1%,从x轴方向看,PN和BH位于x轴负半轴,MS位于x轴正半轴,t[1]能够很好的将正、负半轴2个区域个区分开;t[2]解释了总方差的30.5%,从y轴方向看,PN位于y轴正半轴,MS和BH位于y轴负半轴,t[2]能够很好的区分开这两部分。结合图7-b可以看出,PN葡萄中单体酚成分主要分布在x轴负半轴和y轴正半轴,PN葡萄中儿茶素、表没食子儿茶素、没食子儿茶素没食子酸酯含量更高;MS葡萄中单体酚成分主要分布在x轴正半轴和y轴负半轴,MS葡萄中丁香酸、芹菜苷、表儿茶素、S-圣草酚、对香豆酸、杨梅素、表儿茶素没食子酸酯、白藜芦醇和2,5-二羟基苯甲酸更高;BH葡萄中单体酚成分主要分布在x、y轴负半轴,BH葡萄中香草酸、水杨酸、芦丁、槲皮苷、原儿茶酸、阿魏酸和表没食子儿茶素没食子酸酯含量更高。

a-得分图;b-载荷图图7 不同品种葡萄果实酚类物质的主成分分析Fig.7 Principal component analysis of phenolics in different varieties of grape berries

为进一步捕捉3个品种果实中单体酚特征差异物质,利用果实中单体酚含量数据进行有监督的正交偏最小二乘判别分析(orthogonal partial least squares-discriminant analysis, OPLS-DA),所得到的模型可以很好的将3个品种区分开(图8-a),模型的R2x、R2y和Q2值分别为0.976、0.996和0.992,表明模型拟合结果可接受。经过200次置换检验后,R2和Q2的纵截距分别为0.187和-0.719,说明模型无过拟合现象,模型验证有效。采用变量重要性投影值(variable importance in projection, VIP)筛选3个品种果实中单体酚的特征差异化合物(图8-b),其中VIP>1的物质是体现样品间差异的主要成分。共筛选出10个VIP>1的物质,按贡献度从高到低依次为儿茶素、表没食子儿茶素、没食子儿茶素没食子酸酯、2,5-二羟基苯甲酸、柚皮素、阿魏酸、原儿茶酸、白藜芦醇、表没食子儿茶素没食子酸酯和槲皮苷。

a-正交偏最小二乘判别分析图;b-差异物质筛选图图8 不同品种葡萄果实酚类物质的正交偏最小二乘判别分析及差异物质筛选Fig.8 OPLS-DA analysis of phenolics in grape berries of different varieties and screening of different substances

3 结论与讨论

酚类物质对葡萄和葡萄酒的品质至关重要,尽管葡萄果实中酚类物质含量和组成受一系列环境和管理因素影响,但品种的基因型仍为主要影响因素[10,17]。本研究中发现‘黑比诺’总酚含量在成熟过程中均显著高于‘马瑟兰’,而总单宁含量也表现为‘马瑟兰’(除转色初期)显著低于‘黑比诺’和‘北红’,与前人研究相似[18]。与总酚和总单宁含量不同,本研究中3个品种总花色苷含量随着成熟不断上升,至采收时含量达到最高,与前人研究一致[19]。而在成熟过程中‘马瑟兰’总花色苷含量均显著高于‘黑比诺’和‘北红’,这与邢婷婷等[20]的研究较为相似。

葡萄果实中非花色苷类酚主要由黄烷醇、黄酮醇、酚酸和芪类物质组成,是葡萄中重要的生物活性物质。黄烷醇类酚主要存在于果皮和种子中,占葡萄总酚含量的13%~30%,其为本研究3个品种中主要的非花色苷类酚,主要体现在儿茶素含量上,这与前人在研究品丽珠及其不同营养系和赤霞珠葡萄中的结果一致[21-22],本研究中‘黑比诺’黄烷醇含量最高,可能相较于‘北红’和‘马瑟兰’,其儿茶素合成更具有竞争优势。黄酮醇类酚呈黄色,具有保护葡萄酒颜色的作用[23],本探究中,3个品种黄酮醇含量随着成熟持续上升,与前人研究一致[19],同时本试验中发现黄酮醇类物质含量较低,其可能原因为黄酮醇类酚主要以糖苷的形式存在于葡萄组织中[24]。葡萄果实中的酚酸类物质主要存在于果肉中,本研究3个品种主要的酚酸类酚为羟基苯甲酸,而肉桂酸类酚含量较低,可能原因为作为底物用于其他酚类物质合成,3个品种羟基苯甲酸含量差异主要体现在香草酸含量上,这与前人研究不同[25]。值得注意的是,本研究发现3个品种果实中黄酮醇和白藜芦醇含量的变化趋势与总花色苷极为相似,推测其可能原因为部分非花色苷酚起辅色作用能与花色苷糖苷部位结合[26-27],而至于其具体内在机制还需要进一步深入研究。

有研究表明,黄酮醇类酚含量和成分在不同品种中差异显著,可以作为识别不同品种的标志[23,28]。本研究通过对采收时葡萄中非花色苷类酚进行PCA将3个品种很好的区分开,并筛选出每个品种中的特征非花色苷酚类物质,经过进一步的OPLS-DA,筛选出区分3个品种差异的物质主要为黄烷醇和酚酸类酚,与前人研究有所不同。

综上所述,3个酿酒葡萄酚类物质含量因品种不同存在较大差异,其中黄烷醇类酚含量最高,主要体现在儿茶素上,‘黑比诺’葡萄黄烷醇含量显著高于‘马瑟兰’和‘北红’;羟基苯甲酸是含量第二高类酚,3个品种的主要作用成分为香草酸,‘北红’显著高于‘黑比诺’和‘马瑟兰’;‘马瑟兰’中黄酮醇、羟基肉桂酸和白藜芦醇含量显著高于其他品种。基于非花色苷类酚含量的PCA可以很好的区分3个品种,OPLS-DA进一步筛选出3个品种间差异的主要物质为黄烷醇类酚。