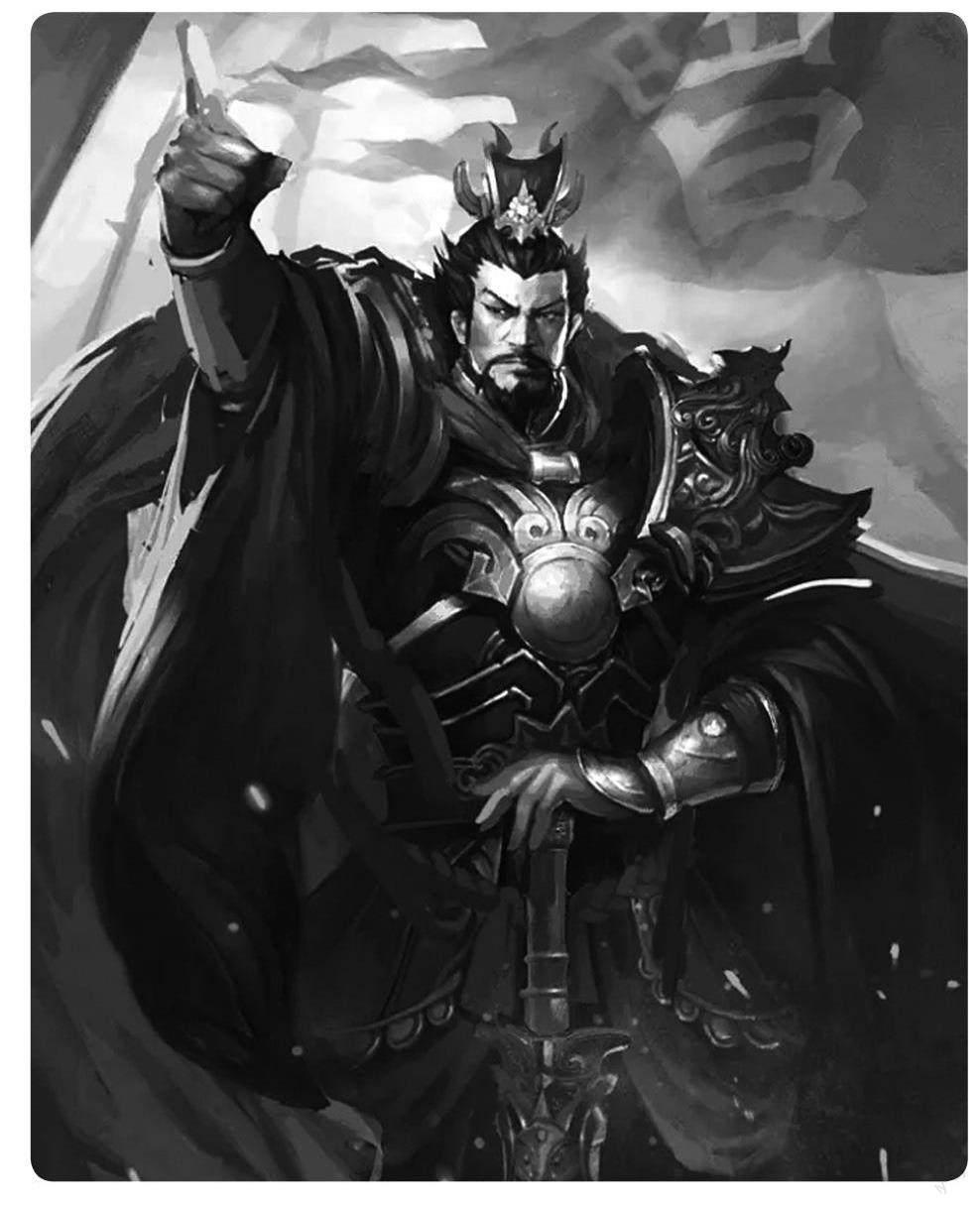

浅谈《三国演义》中曹操的人物形象

易婧云

《三国演义》是罗贯中以《三国志》《资治通鉴》等史书为依据所创造的长篇章回体历史演义小说,而曹操则是书中塑造的众多艺术形象中最为成功的一个。作者通过搜集大量文献记载,采取兼收并蓄的态度,充分凸显这一人物形象的复杂性,给人留下极深的印象。

一、曹操人物形象的复杂性

(一)英雄

《三国演义》中的曹操是一位叱咤在东汉末年的军事家与政治家,其身长七尺,细眼长髯,胆量过人,胸内熟谙韬略。作者以英雄的身份渲染曹操的独特品质,并在诛宦讨卓时将曹操描述为极富远见,具备政治策略,却是谏言无法被采纳的“小辈”。而在袁绍主张尽诛阉竖时,曹操再次以忠言劝说,却被何进认为其具有私意,最终何进被杀,董卓趁机进京乱政,这也证实了曹操的远见。而当满朝文武一筹莫展之际,又是曹操挺身而出,定下献刀刺卓的计策,虽然行動没有成功,但曹操的胆量、勇气以及悍不畏死的决心,将其英雄气质展现得淋漓尽致。

(二)枭雄

在会盟讨卓失败之后,曹操便开始了他统一北方的征程,在此环节,曹操枭雄的品质一览无余。以官渡之战为例,该战役是小说中以少胜多的经典战役之一。在官渡之战胜利后,曹操进一步平定了北方。但史书对官渡之战的记载较为简单。为了更好地诠释曹操的人物形象,罗贯中以大量笔墨着重描写了曹操如何以弱胜强的精彩过程,能够充分彰显曹操卓越的才能。当曹操得知袁绍集结七十五万大军时,并未展露惊慌之色,而是冷静地分析局势,认为北军虽人数众多,但在精锐程度上远远无法与南军匹敌,且军中缺粮问题严重。之后在两军相持阶段,曹操亲自指挥了“乌巢烧粮”的行动,即便在行动前,曹操已制定了精密的战略,但仍派遣五千精锐。随后,曹操又在仓亭设下十面埋伏,最终大获全胜。在此战役中,曹操凭借坚强的意志、机智的头脑与过人的胆量,成就了平定中原的霸业。但在小说结尾,曹操也未实现统一国家的梦想,究其原因在于他性格中还存在奸诈、阴狠的一面。

(三)凶狠

在曹操刚出场时,作者虽然详细地描述了他的英雄形象,但对他奸诈阴狠的描述也有很多。比如,他为报父仇,屠城泄愤;为安定军心,构陷粮官。在整部作品中,曹操的奸雄气质与枭雄气质总是同时存在的,这种复杂的性格使曹操这一人物形象更加饱满,也成了曹操称霸的基础。曹操足智多谋、坚毅果决的英雄气概是其三分天下的关键因素,而同时展现出狡诈虚伪、凶狠毒辣的奸雄本色也是其称霸路上不可或缺的部分,二者缺一不可。

二、曹操人物形象的多层次性

(一)胆识过人,气度宽宏

在东汉末年,政治斗争频繁,军事斗争残酷,若想更好地在乱世中保全自我,扫除异己,成就自己的霸业,必须具备极为阴狠的一面。站在另一个角度来看,为了更好地统率三军,笼络人心,曹操的性格中势必要具备包容性的一面。在小说中,曹操的包容性更多地体现在爱惜人才上,他一生都以广揽人才为政治策略,即便是来自敌方阵营,他都能以宽厚的胸襟接纳对方,如他将袁绍的旧将均视为心腹,甚至在官渡之战的紧要关头,敌方将领前来投靠,他也选择悉数接纳。若无过人的胆识、宽宏的气度,怎能作出如此决策?再比如曹操厚待刘备、礼遇关羽的故事。在《三国演义》中,刘备曾两次投靠曹操,第一次是刘备被吕布逼退,曹操第一时间行上宾之礼。当时,曹操的谋士都极力劝阻,认为刘备乃英雄之才,若不借机将其斩杀,必留后患。但曹操认为,“方今正用英雄之时,不可杀一人而失天下之心”。此番言论固然是曹操老谋深算的表现,认为留住刘备便是收揽天下人心。但曹操能够站在全局角度出发,接纳刘备,也足以体现其毒辣的政治眼光,以及宽容的性格。刘备第二次投奔曹操则是在丢失小沛时,此次曹操同样以礼相待,并把刘备引荐给献帝,刘备被封为皇叔。此时曹操的谋臣认为现在的局面对曹操极为不利,但曹操大度地表示:“玄德与吾结,兄弟也。”于是,曹操仍与刘备把酒言欢,坐同席,美食相分。以曹操的智慧与谋略,怎能不知刘备并非池中之物?然而曹操仍然可以凭借宽宏的气度接纳他,足以证明曹操并非常人,其手段也绝非常人所能及。

至于曹操礼遇关羽的故事更是小说中充分体现曹操包容性格的地方。在关羽投降曹操后,曹操关怀备至,倾尽所有。但关羽始终惦记刘备,时刻想要重回他的身边。曹操不但没有任何不满与记恨,反而极为赞赏关羽的忠与义。后续关羽挂印离去,曹操的部将纷纷打抱不平,想要追而杀之,却被曹操阻拦,反而亲自为关羽送行,并下令沿途关卡不得为难。曹操此番举动,虽然是为了成全关羽之志,也为了取信于天下,但仍可窥见曹操的王者气度。除此之外,曹操的包容性还体现在对事,甚至是失败上,能够充分反映出他的乐观精神。以“横槊赋诗”为例,在赤壁之战时,曹操与群臣把酒言欢,此番举动并非曹操不了解战争的残酷以及重要性,而是他胸襟宽怀,能够容纳残忍的军事斗争,也能容纳浪漫的把酒赋诗。因此,在小说中曹操既是军事家,又是文学家。即便战争失败,他也能坦然面对,甚至在逃亡途中三次大笑,对哀号、痛哭的士兵说道:“生死有命,何哭之有!如再哭者立斩!”如果说在面对生死存亡之际,选择痛哭是一种放弃,是一种情感发泄,那么曹操的仰天大笑,便是一种坚持与鼓励。这种包容的态度与性格,才是帮助曹操统一北方事业的核心。

(二)反听内视,知人善任

曹操为了笼络天下人才,使更多贤士为己所用,养成了一套十分积极实用的与人相处之道。比如,虽然曹操足智多谋、见识过人,但在与部将相处的过程中,却不刚愎自用,而是选择真诚地听取部将的意见,这对于一个军事领袖来说十分难得。也正是这种品质,使曹操打下了一场又一场的胜仗。同样以官渡之战为例,曹操最开始选择相信谋士提出的战争策略,之后又在士兵疲惫、粮草匮乏的局面下放弃“画地而守之”的建议。最后,他再次采取谋士的火烧粮草策略,终打下了以少胜多的经典战役。反之,袁绍则拒不听从谋士的建议,过于狂妄自大,骄傲固执,落得个惨败的下场。曹操不但会认真听取部下的建议,对将领也是爱护至深,比如在曹操痛失爱将典韦时,对众将士说道:“吾折长子、爱侄,俱无深痛,独号泣典韦也!”在回到徐州后,他仍然思慕典韦,为其兴立祠堂,封其长子为中郎将,而日后再想到典韦时,仍止不住在马背上大哭,并下令宰杀牛马,祭享典韦。此等肺腑之情足以令在场军校落泪不止。曹操在面对生死、面对失败时能做到仰天长笑,而在面对爱将失去时也能发自内心地痛哭,这种爱才之心绝非单纯的矫饰之举。

(三)赏罚分明,令行禁止

相较于其他军事家、政治家来说,曹操的做事更加果决,赏罚分明。曹操在征战期间,只要取胜必定犒赏三军,而对于功臣来说同样以厚礼相赠,甚至对于兵败的情况,曹操仍会对军中有功之人大加奖赏。以建安十三年(208)为例,夏侯惇带军南征,在抵达博望坡时,执意领军追杀,最终中了诸葛亮的火攻计策,导致军队伤亡惨重。回到许昌后,夏侯惇选择负荆请罪,并阐明于禁曾劝阻自己领军追杀的事情。曹操在听完后对于禁大加赞赏,并在死伤惨重的情况下,厚赏于禁劝谏之功。再如,曹操率军西征时,夏侯渊、张郃因疏忽大意,被敌兵劫寨,导致曹军大败。曹操对此勃然大怒,对二人的轻率之举无法容忍,因此想要斩杀二人,以此震慑三军。在众大臣的求情下,二人最终被曹操免死。由此可见,即便是曹操的至亲,若有过失,仍无法逃脱军法。又如,曹洪奉曹操之命坚守潼关,被敌将马超以激将法骗下城池,导致重要战略地区被攻破。曹操得知具体情况后,第一时间下令斩掉曹洪。在众臣出面劝阻下,曹洪才勉强保全性命,被下令“权且计罪。待后有功准罪,无功诛之”。再看一例,有次曹操率军经过麦田,曹操严令禁止行军时踩坏麦子,若违反军令者处死,但自己的马在行进中踩坏了麦子,虽然主簿认为无碍,但曹操坚持认为自己犯法不受罚又如何管理部下。于是,曹操亲手割断自己一缕头发,以正军纪。上述事例足以体现曹操赏罚分明、令行禁止的性格。

(四)生活奢靡

以往的唐宋诗歌中更多地描述曹操贪图享乐、好色奢靡的腐败形象,因此,罗贯中先生将此类材料融入创作,在小说中将一系列负面元素加注在曹操身上。比如,曹操在接收张绣投降时,进驻宛城。由于曹操贪恋张绣婶娘的美色,激怒了本已投降的张绣,被张绣抓住时机,杀死了典韦,导致曹操兵败宛城。由此可见,曹操的贪色享乐不仅葬送了胜利,也断送了爱将的生命,实属昏庸无能。

三、曹操人物形象的统一性

(一)性格稳定

通过上文分析,许多读者会认为众多性格附加在曹操身上,难以避免地会导致人物的性格不稳定、前后不一,容易造成曹操这一人物形象的塑造失败。但罗贯中笔下的曹操,却是一个典型的艺术形象,究其原因在于作者将复杂的人物性格做到了统一,曹操的人物性格從出场到结束始终没有发生显著变化,始终坚定统一中原的霸业,整体性格极为稳定。从主体性格角度来看,无论是曹操的奸诈虚伪,还是曹操的枭雄品质,都属于内在品质特征,随着人物的出场,两条性格线索也会在不同情境下呈现出来。站在侧面性格角度来看,曹操的性格同样具有极强的一贯性。以曹操的爱才为例,曹操对人才的欣赏始终不变,在讨董过程中,对刘备、关羽极为器重,证明他知人善任。在事业伊始,曹操广纳贤才,唯才是举,每得一才便如获至宝。即便在大业初定后,曹操仍展现出了对人才的渴求,也正是因为这种坚持,才为他带来了辉煌霸业。

(二)性格丰富

曹操既有稳定的性格,也有极为复杂的性格,二者并不冲突。曹操的虚伪狡诈不会影响他取得战争的胜利,也不会阻碍他内心中的雄才大略,反而会起到保护自身的效果,有助于曹操达到目的。曹操的雄略也不会抹杀掉他性格中残忍的阴暗面,二者产生实质冲突时,“奸”会逐渐向“雄”的方向转变,最终实现统一。以曹操割发代首的故事为例,曹操自然不可能真的自刎,这只是他玩弄权术的手段,但在另一个方面来看,他的主要目的是严明军纪,因此可以理解为“奸”为“雄”服务,若不作出此等行为,又如何彰显言出必行的铁纪,如何统领三军。再以曹操降张辽为例,在张辽降服后,曹操认出张辽是濮阳之战时城内放火之将,此时张辽大骂道:“可惜当日火不大,不曾烧死你这国贼!”曹操听完后欲拔剑杀之,但在刘备、关羽的阻拦下,选择将其留在身边。此时的曹操的态度转变极大,他先大笑道:“我岂不知文远是忠义之士,故戏之耳。”又亲自为其松绑,并说道:“纵使杀吾妻子,亦不记仇。”曹操为何不因张辽破口大骂而将其杀之?曹操并非不记仇之人,但曹操爱将,因此认定杀之不如降之,最终在短时间内情绪转变,一番虚词假意,足以证明曹操的奸诈之处,但这种气度又恰恰是曹操枭雄之处的展现。由此可见,曹操性格的两个主体面始终统一,在人物形象之内能够做到彼此交融、转化,使人物形象更加饱满。

综上所述,通过分析《三国演义》中曹操人物形象的复杂性、多层次性、统一性,进一步揣摩曹操的多种道德品质,我们可充分感受《三国演义》这部文学作品的魅力,并深入了解在动荡的年代中一位集“枭雄”“英雄”“奸雄”等气质于一身的经典人物。