城市文化遗产的绿道规划与系统保护

——以武汉市洪山区为例

陈鲲

(1.湖北大学 历史文化学院,湖北 武汉 430010;2.湖北省大遗址保护研究中心,湖北 武汉 430010;3.湖北大学建筑文化遗产保护研究中心,湖北 武汉 430010)

1 引言

建设生态文明和转变消费模式与清洁能源生产息息相关,科学地展开生态文明建设工作显得尤为重要。绿水青山就是金山银山,当前对于经济发展而言,应该坚持绿色发展理念。

本文主要针对武汉洪山历史片区的景观碎片化提出历史遗产景观与绿道整合的设计方式。绿道可以把零散景观利用自然要素相互连接,使得景观的美学价值能够充分展现出来。J.G.Fabos 在《Greenway planning in the United States: its origins and recent case studies》中认为,绿道的生态价值是具有文化和历史意义。而文中的风景道(scenic routes)指的是道路两边有历史文化价值和自然建成环境以及建筑遗产,这能使受众欣赏文化、地质以及自然等景观。所以,规划和保护洪山片区的风貌势在必行。

2 城市历史遗产绿道概述

2.1 绿道的概念

绿道(Greenway)属于一项重要的人文和自然资源,其中包含历史文化古迹、田园林地以及风景名胜区等,属于线形的绿色开敞的空间,为非机动交通工具和行人使用,其具备的功能是比较多的,如旅游度假、文化体验以及生态保育等。

绿道主要包含两个部分,即人工系统和绿廊系统,其中标识、服务点、绿化以及道路是比较关键的要素。就绿廊系统来说,其属于绿道的基底部分,组成部分包含土壤、水体以及地带性植物群落等,其具备的功能包含美化景观以及保护生态等。人工系统的组成部分包含标识系统、基础设施系统、慢行道系统以及节点系统等,其具备的功能包含慢行交通和休闲娱乐等。

2.2 绿道发展历程

绿道系统规划拥有很长的发展历史,上个世纪景观规划中就已经包含绿道在内。自从绿道系统规划成功之后,一直到今天,相对来说发展的比较完善。就美国而言,经历的时期大体上能够分成五个阶段,阶段一(1867 年-1900 年代)早期的绿道规划,奥姆斯特德(Olmsted)波士顿公园系统,通常描述为翡翠项链。19 世纪晚期查尔斯·艾略特(Eliot),奥姆斯特德的学生,他第一个提出都市公园系统(波士顿公园)。阶段二(1900 年代-1945 年)景观设计师的绿道规划,如Eliot Ⅱ完成的马萨诸塞(Massachusetts)开放空间规划等。阶段三(1960 年代-1970 年代)环境学影响下的绿道规划,其中典型的代表作品以及学者,如Philip Lewis(University of Wiscnsin)威斯康星州遗产道规划(Wiscons in Heritage Trail Proposal)提出文化廊道和环境。阶段四(1980 年代-1990年代)绿道运动兴起,为人们提供城市开放空间,并且接近他们生活的地方,能联系农村和城市空间景观[1]。在乡村以及城市创建庞大的循环系统。阶段五(1990 年代-至今),开始出现国际化的绿道研究及其实践,很多地区和国家的景观规划设计和相关专业领域人员开始加入到规划绿道系统活动中[2]。

历史遗产和绿色廊道复合设计使得区域文化价值得到提升,进而使得游客数量不断增多,对于这种场地来说,其具备很大的经济价值,同时拥有教育和娱乐功能,能够为游客提供良好的居住氛围。

3 城市历史遗产绿道多元复合设计理念

3.1 再现复合型“生态廊道”

洪山历史片区的生态廊道将零散分布的各种城市文化遗产串联成了一个有机的整体,形成了极具地方特色的城市绿道模式。这一实际案例也从侧面印证了构建“生态廊道”是切实可行的。

根据《武汉市主城区东西山系景观轴线(蛇山—九峰森林公园)城市设计》《武汉市武珞路及珞瑜路沿线城市设计控制导则》《武汉市城市总体规划(2010-2020 年)》《武汉市主城区绿地系统专项规划(2009—2020 年)》的解读,可以归纳出,在文化感知脉络走向上,洪山历史地段尤为关键,其位于蛇山、洪山广场、庙湖湾交汇之处,将这三大文化遗产自然、有序地连接在一起,让城市活动更加顺畅,并且洪山历史地段对于蛇山、庙湖湾具有显著的辐射作用,带动了这两大节点的发展,实现了协同效应。该规划对武汉东西山系景观轴线总体特色做出的定位为山水城文交融。要求在景观优化的基础上,通过两条文化感知脉络串接四大城市文化节点,即革命史迹文化、山林风景文化、古刹宗教文化、当下休闲文化。

洪山历史地段位于三山山体风貌协调区。三山包括洪山、狮子山和珞珈山,并对此区域有明确的特色定位,“山水城文”集中体现区。同时对于城市形态也做出了要求,此区域内控制为低密度地区,低层、多层建筑,鼓励采用坡屋顶,增强山体景观对城市的渗透,建筑轮廓线应起伏错落,避免整齐单调,使得建筑物具备独特的风格特征。

3.2 多元化的绿道设计理念

城市绿道具有较强的综合性,功能众多,主要包括休闲娱乐、体育运动、地方文化传承、改善生态环境等,由此可见,洪山历史片区既与当下饱受推崇的多功能复合设计的概念相契合,也推动了多元化目标的达成,所以,在未来城市历史遗产绿道的设计过程中,要始终以复合型、多元化的理念为指引[3]。

现有洪山公园、施洋烈士墓为依托,利用山中散落步道,串联耿丹烈士墓、宝通禅寺、洪山摩崖、北伐阵亡将士墓等历史资源点,在洪山东北角增加一块面积约1.2hm²的开敞空间,形成一个完整的步行休闲体系,成为扩大化的洪山市民公园,结合现有的众多烈士墓,发挥革命传统教育功能。凸显洪山山体景观特色,依赖现有人文史迹基础,发掘此地文化底蕴,并注重山体生态性的维护,实现人文生态和谐发展的总体目标。其中洪山历史地段作为整个区段“一轴、七心、八区”功能结构中既有七心之一的小洪山,也是八区之一的共享生态区,其功能定位于城市生态开放空间,强调其在城市生活中共享性、开放性,使得城市功能变得更加的完善。

4 洪山片区历史遗产绿道复合设计

4.1 洪山片区历史遗产绿道规划设计背景

本案例地处武昌的核心地带,北部是湖北省的行政中心,东部是高校教育区,南部和西部是武昌的两个比较关键的商业圈,分别是亚贸商圈和中南商圈,如图1所示。

图1 洪山地段区位图

为了使武汉市城市总体规划以及城市紫线专项规划中的要求和内容能够真正得以贯彻落实,基于武汉市特有的风貌街区体系和历史文化,促使历史风貌街区和历史地段保护规划覆盖范围得到进一步拓展。在城市发展中,整合历史遗产与文化景观的碎片是具有必然性的。之所以要进行这一规划,主要是出于历史遗迹连贯性的考虑,需要利用绿道将各式各样的历史遗迹衔接成一个整体,构建出一个极具历史文化气息的生态廊道,从而让历史文化更好的延续给下一代。

4.2 洪山片区历史遗产资源的整合路径

洪山片区的历史遗产建筑整合是需要按照建设年代和实际用途来划分。

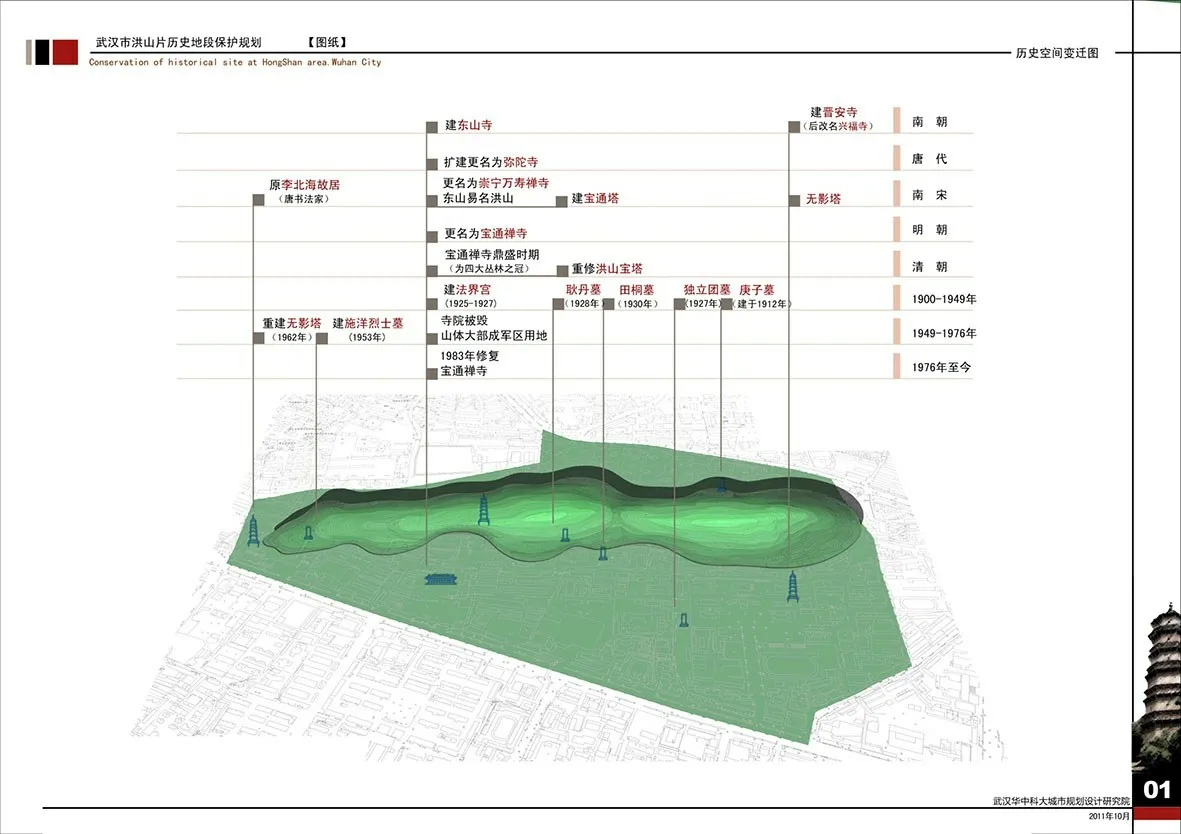

规划范围内古代建筑仅有洪山宝塔(南宋)和无影塔(南宋)两处。就洪山地段来说,宝通禅寺(图2)是最典型的建筑物,迄今为止已经拥有1580 年的发展历史,所以宝通禅寺算得上是武汉目前保存时间最长的寺院。现在的宝通寺建筑是1983 年为了贯彻落实国家的宗教政策而建立的建筑物。在宝通禅寺的无影塔,起初叫宋兴福寺塔,最开始是在南朝梁元帝承胜年间(552-554 年)修建完成的。隋文帝仁寿元年(601 年)时将其称之为兴福寺。寺庙后来烧毁,但塔幸存至今。1956 年,石塔就被公布为省级文保单位。后因塔身出现倾裂,1962年从洪山东麓迁建于洪山公园。如图2、图3所示。

图3 无影塔

如图4 所示,规划范围内近代建筑设施主要为近代革命中的先烈陵墓。其中施洋烈士墓位于武昌洪山西部南麓。1953 年,为了缅怀施洋烈士建立而成。为缅怀庚子年(1900 年)的近代革命烈士。中华民国元年(1912 年)修建了庚子墓。现在的陵墓位于八一路和洪山北麓,该陵墓不对外人开放。这里的近现代名人墓有耿丹墓和田桐墓。

规划区内军事单位建筑大多建于50 年代-70 年代,建筑形式与风格充分反映了鲜明的时代特色和军营风格,其中山北的干部别墅与洪山山林环境紧密结合,具有保护开发价值。规划区内地方单位和商业、公共服务建筑大多建于80 年代以后。建筑形式繁多,风格杂乱。因此,在景观可达性上,主要打造了五条通往洪山的上山路线,这五条路线除了现有的洪山公园入口、施洋烈士陵园入口和宝通禅寺入口之外,新增两处入口,分别位于宝通禅寺西边和近代革命烈士墓。在景观可视性上,主要打通三处视线通廊,控制周边建筑高度;在石牌岭路的视线对景上设无影塔,完善宝通禅寺的景观系统以及多角度的景观可视性。由此突出洪山地段的历史文化遗产。

4.3 洪山片区自然遗产资源的整合路径

为了凸显山体的轮廓和保留城市特色天际线,对城市形态做出了要求,即此区域内控制为低密度地区,低层、多层建筑,鼓励采用坡屋顶,增强山体景观对城市的渗透,建筑轮廓线应起伏错落,避免整齐单调。建立包括洪山在内的三山山体保护线,对其进行山体保护和高度控制。划定洪山山体、施洋烈士陵园、洪山公园以及宝通禅寺为山体保护区即禁建区,要求除景观小品、必须市镇配套等设施外,不得新建建筑,山体保护线外20m 不得建设,其余划定为洪山的山体风貌协调区,规定为高层禁建区,区内的高层建筑需要低于24m。包括翠山静林、怪石嶂岩、摩崖题刻、塔影龙泉(在武昌洪山西麓现有兴福寺塔,俗称无影塔。由于塔身出现倾斜,1962 年,将其迁移到了洪山西麓,塔的高度为11.5m,底径的长度为4.25m,8 角4 层,其材质是石砌建筑,并且是仿木结构的,在武汉市区内的地上建筑物中,这座塔算得上是最古老的建筑了,现在隶属于湖北省文物保护单位。山上的泉井比较多、鹄亭岳松,景观非常宏伟,如图5所示。

图5 历史空间变迁图

4.4 对洪山片区历史遗产的保护措施

4.4.1 洪山片区历史遗产时空结构的延续性

城市历史遗产绿道属于绿道中的一种,其源于历史文化主题、交通线以及城市水体和山体等,为市民提供休闲休息的场地,并且能够供外来游客欣赏,属于重要的线性历史遗产游憩空间。其属于一种城市绿地形式,具备的功能比较齐全,并且具备特殊的形态,其中包括历史人文资源的连接道、城市河流廊道等。

洪山拥有崇高的地位,从南朝开始,一直到现在,中间经过很多次修缮,且在佛教中占据十分重要的地位。所以,在对洪山进行设计的时候,需要充分彰显出佛教之山具备的特征,使其能够发展成为重要的宗教活动场所,能突出古代佛教之山。

在近代,洪山以首义革命为出发点,是理念革命的重要场地,其中包含的革命烈士墓是比较多的,如田桐墓、北伐独立团墓以及施洋烈士墓等,这些烈士墓流传至今,受到世人的尊敬。所以,在规划的时候需要充分体现出近代先烈拥有的高尚革命精神,能够充分彰显出厚重的革命文化,能强化近代祭奠之山。

对于现代城市建设来说,在城市山水景观廊道中,洪山是其中重要的组成部分,具备的功能比较多,能够供市民活动。所以,保护洪山还应该和建设山水城市相结合,为市民提供一个景观美好、设施齐全的绿化休闲场所,能塑造现代园林之山。

4.4.2 城市历史遗产空间的组合与再生

复合型绿道串联的城市遗产空间形成有特色的环境廊道。从城市遗产角度来看,洪山片历史地段涉及大量的历史要素,由不同时期的文化景观和外部空间组成历史性的绿道,形成新旧交织的整体空间特征。这些特征表现在具有突出文化价值的纪念性遗产和相对丰富的连贯性的城市空间。洪山片历史地段的规划是通过城市历史景观和城市空间来进行整合,形成独特的历史风貌。洪山历史地段是这两条文化感知脉络上的重要节点,处于蛇山、洪山广场和庙湖湾节点中心处,对于打通3 大文化节点之间的视觉感知和城市活动联系通道,反映“山水城文”的文化交融与和谐共生,以及提供完善的山水感知体系有重要影响。而洪山历史地段位于三山山体风貌协调区,三山包括洪山、狮子山和珞珈山,并对此区域有明确的特色定位,即“山水城文”集中体现区。

在八一路街面的绿道变化上,沿武珞路的宝通禅寺段展现了古寺黄墙的历史风貌。透过黄墙可以看到寺中古刹飞檐,洪山上浓密的树木和高耸的洪山宝塔,如图6所示。

武珞路街面主要反映在武珞路洪山公园至施洋烈士墓一段,沿街开敞度高,可直接展现山林景观和施洋烈士陵园景观,如图7所示。

5 结语

洪山历史文化功能结构可以用三个词来总结,分别是“一轴”“七心”“八区”,在洪山历史地段中,不仅包含了位于七心之首的小洪山,也包含了八区中的共享生态区,所以,将其规划为城市生态开放空间比较合适,利用街道、广场、自然景观的协调搭配,建立一个集“点”“线”“面”于一体的空间系统,可以将其总结为“一山一水、二陵三园”,这里的一山指的就是小洪山,二陵指的是施洋烈士陵园、独立团烈士陵园,三园中包含了宝通禅寺佛教文化游园,这也是城市生活开放性、共享性特征的有力展现。洪山片历史地段内的一些环境景观和建筑虽然有很大的历史价值,但是还是属于特殊用地,本次规划要求科学置换其具备的功能,进而使得这些公共开场空间保持完整性,置换该功能需要充分体现出自然风貌,需要将历史文脉传承和弘扬下去。能够有效保护该地段的历史景观,使得武汉市风貌街区以及历史文化体系中的要求和内容能够真正的贯彻落实下去,为规划本地段控制性奠定重要的理论依据。