全球首颗!高轨“减灾卫士”身怀绝技

文/苗珊珊 摄/高剑 张婉莹

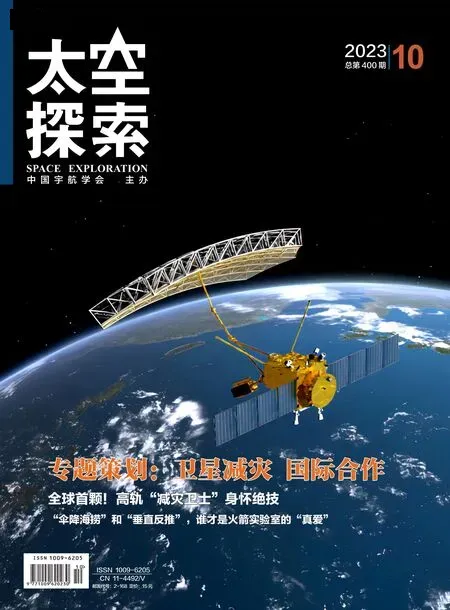

8 月13 日,由航天科技集团五院抓总研制的陆地探测四号01 星在西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭成功发射。这是我国也是世界上第一颗高轨合成孔径雷达(SAR)卫星,也是全球首颗地球同步轨道SAR 卫星。

经过4 次变轨后,陆地探测四号01 星在8 月下旬顺利进入工作轨道,合成孔径雷达天线成功展开,卫星完成了入轨初期飞控试验主要工作,工况正常,状态良好。未来,这颗卫星将在防灾减灾工作中发挥重要作用。

▲ 陆地探测四号01 星在轨工作示意图

▲ 陆地探测四号01 星的大型伞状天线示意图

担当重任,填补国际空白

陆地探测四号01 星被誉为“减灾卫士”,属于《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025 年)》中的遥感科研卫星,可服务防灾减灾、地震监测、国土资源勘察及海洋、水利、气象、农业、环保、林业等7 个行业的应用需求,是我国目前行业用户最多的遥感卫星。

这位“减灾卫士”不仅成功摘得了世界上首颗地球同步轨道SAR 卫星的“桂冠”,其配备的像伞一样的环形天线还将发挥重要作用,通过向地面发射微波信号来感知地球信息。未来,陆地探测四号01 星将凭借快速机动、高精度微波成像的特点,“全身心”致力于防灾减灾工作,进一步完善我国天基灾害监测体系,丰富我国重点区域观测手段,全面提升我国防灾减灾救灾综合水平。

众所周知,灾害信息获取是世界各国防灾减灾的重要前提,而利用天基遥感手段进行观测是绝佳方案。我国自然灾害种类多、分布地域广,防灾减灾工作十分重要。

在陆地探测四号01 星发射之前,高轨SAR 仍是国际空白。在综合考虑灾害观测需求与现有观测体系的差距后,研制团队认为,地球同步轨道SAR 卫星既能凭借高轨道带来的高重访、超大幅宽、强机动优势,弥补低轨SAR 卫星的不足,又能利用SAR卫星全天时、全天候的特点,满足灾害观测“随叫随到”的要求,从而完美“回应”国家需求。

值得注意的是,陆地探测四号01星的观测载荷设备不是光学相机,而是合成孔径雷达。这种雷达工作时,先对地球发射电磁波,再接收从地球反射回来的电磁波并进行解析,从而获取包含大量信息的雷达图像。总体来看,这款雷达载荷具有高分辨率、宽覆盖、多模式、轻量化等优点。

▲ 高轨SAR 卫星观测范围很大

▲ 卫星画“8”字示意图

“正是因为采用了合成孔径雷达,卫星不需要借助光线就可以成像,并且能够穿透云层,观测云层之下的世界,因此陆地探测四号01 星可以不受气候、光照限制,全天候、全天时对地观测,非常适用于防灾减灾等应用场景。”陆地探测四号01 星总指挥、总设计师张庆君说。

此外,这颗卫星还有一个特点,那就是运行的倾斜地球同步轨道特别高,距离地球近4 万千米。飞得越高,看得越远,在轨运行的陆地探测四号01 星就像在天上重复画着一个“8”字,可以对固定的一大片区域进行相对持续的观测,观测重访周期短,成像幅宽大。

与低轨卫星、光学卫星相比,陆地探测四号01 星将高轨观测重访周期短、成像幅宽大的优势与微波观测不受气候限制(全天候)、不受光照限制(全天时)的优势结合起来,可以提高识别灾害异常变化信息的精度和效率,提升自然灾害综合防治能力。

未来,陆地探测四号01 星将推动我国相关工作从注重灾后救助向注重灾前预防转变,提升我国对灾害的应急响应与救助支撑能力。

勇于创新,提升技术水平

陆地探测四号01 星运行在平均高度3.6 万千米的地球同步轨道上,“长相”别具一格:它背着像伞一样的环形天线,通过这把“伞”向地面发射微波信号来感知地球信息。正是在陆地探测四号01 星工程研制过程中,科研人员首次创新性提出了大口径环形反射面天线+相控阵馈源方案,最终实现工程化,带动了相关基础理论、系统设计和精密制造等方面的技术进步。

▲ 长三乙火箭发射陆地探测四号01 星瞬间

为了确定这个方案,科研人员付出了长期的艰辛努力。2008 年,南方雪灾和汶川地震给人民生产生活造成了巨大影响,促使五院成立了陆地探测四号01 星研制团队,决心解决灾区影像难以快速获取的问题,以卫星遥感技术支持用户应急决策,减少人民生命财产损失。

张庆君介绍,自20 世纪七八十年代起,多国先后研制、发射了SAR卫星,用于灾害监测等领域,但国外SAR 卫星都运行于低轨,过境时间短,重访周期长,观测范围小,难以满足应急、抢险和救灾的时效性需求。高轨SAR卫星相当于“固定”在地面上空的摄像头,可以全天时、全天候、克服极端天气条件来实施对地观测,有效弥补低轨卫星在观测时间上的不足,在观测范围上也能对低轨卫星进行良好补充。

由于没有成熟经验可供借鉴,研制团队坚持自主创新,开展论证攻关。面对“SAR 在高轨上能否成像”这个世界级难题,项目团队从成像机理开始“深挖”,梳理出影响成像的关键因素并逐一分析,“必须蹚出一条属于我们的高轨SAR 路线”。

与光学卫星“咔嚓”拍张照不同,SAR 卫星是依靠数据反演进行成像的。卫星副总设计师刘立平介绍:“为了确保高轨SAR 能成像,研制团队率先对成像算法的精确性开展研究,对梳理出的影响成像的因素逐一分析讨论,并进行了大量的计算和仿真试验,为高轨SAR‘量身定做’一套可行算法。”

为此,研制团队进行了大量技术调研,做了十几轮方案论证,提出了基于抛物面天线的载荷方案。在此基础上,项目总体团队创造性地提出了现在的星电联合扫描方案。

▲ 高轨星载SAR 的合成孔径时间长达百秒级

▲ 科研人员细致调整卫星设备

▲ 火箭分段吊装

传统的低轨SAR 合成孔径时间为秒级,一般采用飞机等高速平台进行校飞试验,但高轨SAR 的合成孔径时间为百秒级,必须采用低速平台才能完成验证。通过调研,研制团队找到了一段废弃的铁轨,设计了一款可调节速度的“小车”,用于装载天线,在滑轨上慢速滑行,模拟高轨SAR 的百秒级长合成孔径时间成像,最终获取了真实的长合成孔径时间的SAR图像,验证了高轨SAR 成像机理的可行性。

“为了让卫星更好地服务于防灾减灾工作,我们充分利用高轨和微波两个特点,紧扣灾害发生特点和观测需求,为卫星精心设计了普查、区域、凝视、应急4 种应用模式,为防灾减灾提供更精准专业的服务。”张庆君介绍。

具体来说,在普查模式下,卫星幅宽几千千米,单次成像覆盖面积近1/6 个中国,“一眼望去”,几乎可以获取整个长江流域的水文信息;在区域模式下,卫星成像分辨率更高,相关部门可对关注地区进行详细观测;在凝视模式下,卫星可对受灾区域开展持续多次观测;在应急模式下,假如多地灾害同时发生,卫星监测需求也能够得到满足,“哪里需要看哪里”。

陆地探测四号01 星的环形大天线展开面积接近一个篮球场,主要由桁架、金属网面、展开臂及抱环等组成。坚挺的桁架围成一圈,坚定地守护着金属网面。这型大口径环形展开反射器是目前我国口径最大、结构最复杂、展开环节最多、研制周期最长的卫星天线,每一次成功展开的背后,都彰显着研制人员对产品技术的“吃透”和对过程细节的严控。

不过,卫星搭载着国内最大直径的在轨天线,还有又细又长的天线展开臂,如何飞上天就成了项目团队需攻克的首要难题。为此,设计师巧妙地优化了卫星“房子”的布局,给大天线找到了合适的“家”,再给天线的“胳膊”安装关节,让天线展开臂“U”型环抱着卫星“房子”,确保整星能够顺利地搭乘火箭上天。

在陆地探测四号01 星之前,已有6 副环形天线成功在轨飞行,所以卫星研制团队积累了丰富的工程经验和充足的技术储备,但没放松要求。针对卫星环形天线更大的口径指标要求,在研制之初,团队就对风险点进行了反复深入分析与论证,通过提升传动效率和展开策略优化等诸多关键技术的应用,极大地提升了天线在轨展开裕度和可靠性。

可以说,陆地探测四号01 星研制团队严慎细实地对待每一次技术突破,取得了一个又一个胜利,将为我国应急管理灾害监测提供极大支撑,助力灾害数据获取能力实现跃升。