风云三号06 星:贡献中国气象新力量

文/胡蓝月

8 月3 日,风云三号06星由长征四号丙运载火箭发射升空。它将接替工作了近10 年的风云三号C 星,按照黎明、上午、下午近极地太阳同步轨道和非太阳同步倾斜轨道卫星的布局,向世界贡献全球、全天候、高光谱、三维、定量遥感的中国气象力量。

10年积累,新星强在何处?

以分钟为单位,卫星视角下的暴雨、台风等极端天气不再变幻莫测,突发气象灾害的防范化解有迹可循、有据可依。

以天为单位,越来越精准的天气预报为百姓生活提供重要参考,基于大数据的数值天气预报系统不断完善,气象服务融入日常点滴。

以年为单位,地球气候变化更加显著,卫星居高临下俯瞰地球,提供了更丰富、稳定、长期的观测数据,帮助人类更深入地认知地球。

在过去的100 多年里,地球的平均温度仅增加了1 摄氏度左右,平均到每年、每天,将是极细微的变化。这要求气象卫星探测精度足够高,探测器自身的误差不能大于地球的温度偏差。

风云三号06 星作为“后起之秀”,与接替的C 星相比,各项指标显著提升,探测更准、能力更强、寿命更长,实现了我国极轨气象卫星的升级换代。

该卫星配备了10 台有效载荷,包括3 台改进载荷、5 台集成载荷,还有2 台全新研制的紫外高光谱臭氧探测仪,将填补我国风云卫星紫外高光谱临边大气探测的空白,提高对大气痕量气体及地球辐射收支能量的观测精度。

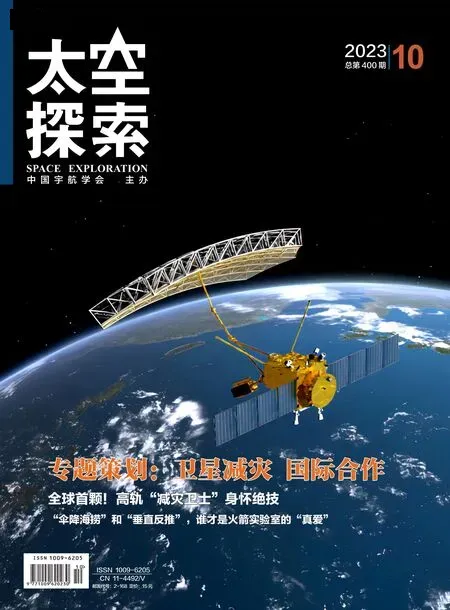

▲ 风云三号06 星在轨运行效果图

从能力上看,风云三号06 星的紫外至微波探测通道达6000 多个,与C星的通道数量相比,呈现指数级增长,定标精度比C 星提升了一倍,这意味着:卫星探测能力越强,探测精度越高。

其中,定标就像给卫星观测这杆“秤”加上了“准星”,让观测数据更真实地反映实际物理量——地球气候的“真值”。

风云三号06 星总指挥李海生举了个例子,卫星搭载的微波温度计要准确地给地球“量体温”,升空前载荷先开展地面定标,升空后还要在轨定标。探测前,载荷先“看一眼”宇宙冷空,以宇宙温度的平均值为冷源,再“看一眼”地球,测出地球的温度数据,最后“看一眼”载荷自带的黑体热源,以恒定的冷热值为参考,确保地球“体温”监测的准确性。

从重量上看,风云三号06 星重约2.7 吨,与C 星相比,提供基础功能的卫星平台更轻了,负责科学探测的单机载荷更重、功耗更大、探测能力更强。

▲ 风云三号06 星设备示意图

▲ 风云系列气象卫星协同工作

从寿命上看,风云三号06 星的设计寿命为8 年,与C 星5 年的设计寿命相比,在轨稳定性、可靠性方面要求更高。

风云三号06 星入轨后,首先进行在轨测试。此时C 星继续执行在轨业务。06 星正式交付后,将接替C 星,承担上午轨道气象业务,与D 星、E 星、G 星组网后,将进一步发挥风云低轨气象卫星完备观测网的整体优势,有效提升全球数值天气预报的精度和时效性。

“顶流天团”,成员各有所长

第一代风云一号卫星与风云二号卫星、第二代风云三号卫星与风云四号卫星共同组成了气象卫星观测体系,正是家喻户晓的“风云卫星顶流天团”。

其中,风云一号卫星和风云三号卫星属于低轨卫星,能够进行全球观测。而风云二号卫星和风云四号卫星属于静止轨道卫星,始终保持和地面相对静止,对我国及周边区域进行气象探测。

其中,风云三号气象卫星是我国第二代太阳同步轨道气象卫星(又称极轨气象卫星),2000 年经国务院批准立项研制,截至目前,已规划发展了3 个批次。

01 批是试验星,包含风云三号A星、B 星,分别为上午星和下午星,实现了由风云一号到风云三号的跨代发展。

2013 年发射的风云三号C 星和2017 年发射的风云三号D 星是02 批业务星,替代退役的风云三号A 星、B 星,全面提升探测性能,建立起我国长期、连续、稳定的气象业务观测体系,实现了中、美、欧在气象卫星领域“三足鼎立”。此次发射的风云三号06 星则接替已经超期服役近10年的风云三号C 星,再续“风云故事”。

根据观测地方时间,极轨气象卫星主要有上午星和下午星两种类型。

▲ 风云气象卫星工作效果图

▲ 黎明轨道气象卫星工作效果图

上午星,意思是每次卫星飞过同一地点,当地时间都是在上午10 点左右,而卫星飞抵地球另一面,则是地方时的前半夜;下午星飞抵时,当地观测时间为下午1 点左右,相对应的地球另一面则为地方时后半夜;2021年发射的风云三号E 星是全球首颗民用黎明轨道气象卫星,沿地球晨昏线飞行,每次飞掠同一地方都在当地清晨6 点左右,飞抵地球另一面则是黄昏时分。

至于今年4 月16 日发射的风云三号G 星,是我国首颗低倾角轨道降水测量卫星,意在解决台风等灾害性天气系统的强降水监测问题,提供全球中低纬地区降水三维结构信息。风云三号G 星是“风云天团”的第20 位成员,标志着我国成为全球唯一同时业务运行晨昏、上午、下午和倾斜共4 条近地轨道民用气象卫星的国家。

“风云三号03 批气象卫星包含黎明、上午、下午和倾斜轨道降水测量4 颗气象卫星,完成在轨布置后,可以把气象预报的监测精度提高3%。低轨气象卫星获取全球资料的时效性将从6 小时提高至4 小时,灾害监测效率将提高1 倍。”李海生介绍称。

“风云气象卫星多次完成神舟系列飞船、嫦娥工程等重大航天任务空间天气保障,为太空资产设施和太空活动安全提供了有力支持。”风云气象卫星工程总设计师杨军表示,风云气象卫星服务成果已融入全国卫星天气服务平台和“风云地球”系统,实现了卫星云图实况对数值预报模式的检验评估。

利用多星组网、协同观测的优势,风云气象卫星数据和产品在生态领域持续发力,实现对全球和重点区域生态环境状况的高时间分辨率和高空间分辨率动态监测评估,其常态化生态监测评估产品已覆盖植被、高温、城市热岛、干旱、水体、蓝藻水华、沙尘、积雪、火情等领域,为美丽中国建设注入“星能量”。

卫星更多,数据更全,预报更准

目前,我国共有9 颗风云气象卫星在轨运行,高轨气象卫星如同“哨兵”,实时监测着中国区域的气候变化,近地轨道气象卫星则环球巡查,更详细地感知地球冷暖。

▲ 低倾角轨道降水测量卫星工作效果图

以防范应对台风“杜苏芮”为例,位于极轨的风云三号系列卫星监测“杜苏芮”云系特征、高低层风场、三维结构及其环境场特征,位于静止轨道的风云四号B 星启动1 分钟加密观测,提供最新遥感数据支撑。

“我国气象领域也有自己的ChatGPT,用大数据模型来处理海量的气象数据,生成天气预报。”李海生介绍,气象卫星是气象事业的重要一环,负责根据需求开展前端数据探测,各类数据越多,模型越准确,数值天气预报就越可靠。

其实,目前人们对气候变化的过程并不十分了解,更精确的气候模型需要更丰富的观测资料。

▲ 风云气象卫星扫描区域效果图

早在2019 年中国航天日期间,我国启动新一代低轨气象卫星风云五号需求论证工作,提出应包括综合观测卫星、专用观测卫星和应急极端天气监测星座群等。作为第三代风云低轨气象卫星,我国已启动风云五号系列卫星的预研工作,正在开展新一代卫星技术攻关。未来,风云五号卫星与高轨气象卫星系统结合,将形成完整的气象卫星体系,实现从单星观测向卫星网络化、体系化综合观测发展,满足全球资料高时效获取、气象应急产品实时生成及广播分发等需求。

“使用星载激光雷达测量全球风场,获取三维数据,给大气做‘CT’,加强温室气体监测,实现我国碳排放计量的自主可控……风云卫星还有很大的发展空间。”李海生指出。

或许未来人类将面临气候变化的巨大挑战——高温、暴雨、台风等极端天气事件广发、频发,气候对经济社会与环境造成巨大影响。风云气象卫星研制团队将继续以“监测精密、预报精准、服务精细”为目标,充分发挥风云卫星在气象防灾减灾中第一道防线的作用,为构建人类命运共同体贡献中国智慧和中国力量。