遥感卫星为什么能用来防灾减灾

文/迟惑

▲自然环境保护需要遥感卫星助力

广义上的遥感卫星,并不仅仅是光学成像卫星,还包括各种形式的气象卫星、多光谱卫星和雷达遥感卫星。这些卫星与我们所熟悉的可见光成像卫星结合在一起,构成了对于地球表面,包括大气层的持续观测能力,覆盖了从千米级到亚米级的不同尺度。

防灾减灾是一个非常复杂的过程。人类可能遭遇的灾害多种多样,但总体来说可以分成自然因素和人为因素两个大的类别。

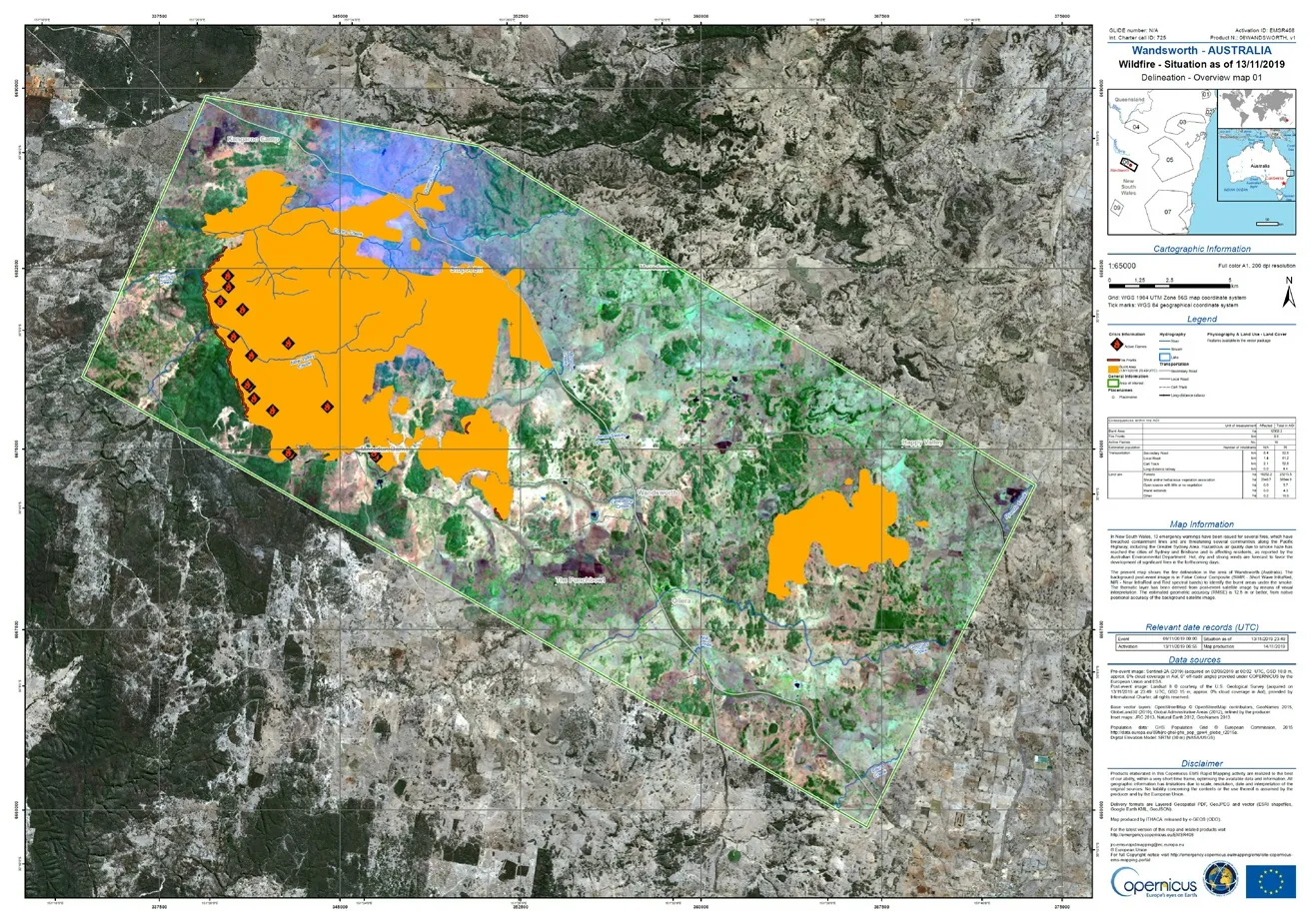

▲ 澳大利亚森林火灾影响图

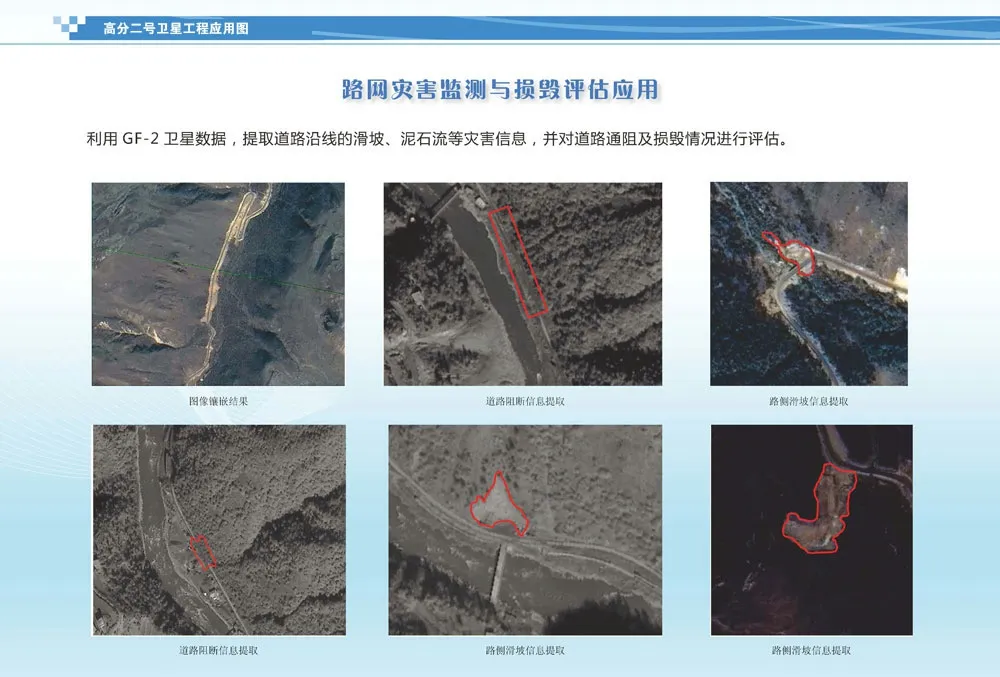

自然因素所导致的灾害,往往由大气运动和地壳运动引起。大气运动可能导致台风、暴雨,由此而引起水灾。台风可能带来海啸和大浪,由此而引发海洋灾害。但是,如果大气长期静止不动、又干又热,就有可能带来城市空气污染等。大气急剧流动却没有湿度,就会带来旱灾、森林火灾等。所以,对大气进行长期持续观测就可以发现上述灾害的征兆。地壳运动可能引起地震、海啸等类型的灾害,所以观察地球板块的运动,可以发现这些灾害的征兆;而大气和地壳运动的结合,则有可能带来山体滑坡、泥石流之类的灾害,这同样可以通过对比观测来发现征兆。

人类活动所引起的灾害,包括空气污染、危险化学品泄漏、核辐射、火灾等。虽然这些灾害的空间尺度要比自然因素导致的灾害小一些,但是在今天的卫星观测技术之下,还是能够从太空里有效发现和识别的。

大气运动和海洋活动带来的灾害,往往需要用比较大的尺度来观测。1000 米左右的分辨率就足以让人们监视台风或者干旱之类的事件了。地壳运动的速度没有那么快,对它们进行观测所需要的分辨率是越高越好,有的时候还需要利用卫星导航定位的精确测量才能实现。因此,人类需要各种分辨率的卫星来实施防灾减灾。

另外有一些现象,仅仅从可见光频段是观测不到的。大气当中有哪些无色透明的有害气体?看似正常的大地上,土壤的含水量和植物的生长情况怎么样?这些仅仅依靠可见光观察是不能识别的,所以需要在太空部署装载多光谱传感器的卫星。

在台风来临的时候,地球的上空往往阴云覆盖,可见光卫星什么也看不到。而到了晚上,地面一片漆黑,这时的可见光卫星甚至都不在头顶,它们转到有阳光普照的另外一面去了。在这种时候,人们就需要穿透云层和黑夜的合成孔径雷达,合成孔径雷达卫星由此应运而生。

▲ 高分二号卫星路网灾害监测与损毁评估应用(国家航天局)

▲自然环境保护需要遥感卫星助力

上面所说的还仅仅是遥感器的一部分。随着科技的发展,人们发现,越研究具体的现象,越需要专业化的遥感器。比如在晴朗的天空中如何测量风的运动?在热带是不是也应该研制一种专门的雷达来观测降雨?

这一切都带来了卫星技术的迅猛发展,也就是说,防灾减灾工作与空间对地观测技术是相辅相成、彼此推进的。防灾减灾工作越是使用卫星,就越是能够促进这个领域的技术发展和创新,越是能够促进新型号卫星的研制和发射。卫星所获得的灾害预警信息,减灾避灾和灾后重建指南,也会越来越“下沉”到每个人的生活当中,甚至直接发送到每个人的手机上。灾害面前,卫星到底能为我们做什么,已经为我们做了些什么,也会越来越多地被人们所亲身体验到。