基于皮尔逊相关系数的短道速滑竞赛数据分析

王金炜,单雨涵,单保海

(1.黑龙江东方学院 基础部,黑龙江 哈尔滨 150066;2.黑龙江工程学院 经济管理学院,黑龙江 哈尔滨 150006;3.哈尔滨体育学院 体育科学研究院,黑龙江 哈尔滨 150008)

1 研究背景及目的

短道速度滑冰(以下简称短道速滑)比赛于1992年首次成为奥运会比赛项目[1],个人项目主要包括500 m、1 000 m 和1 500 m,团队项目包括女子3 000 m 接力、男子5 000 m 接力以及2 000 m 混合团体接力。比赛过程中,多名运动员在单圈距离为111.12 m 的跑道上同场竞技,每轮比赛获得前2 名的运动员可以晋级下一轮次(当晋级名额不足时,也可根据运动员的名次及成绩从第3名中选取优胜人员晋级)。根据规则,每轮比赛淘汰适当数量的运动员,并最终决出参加决赛的运动员名单。短道速滑的这种比赛形式与速度滑冰比赛有着本质的区别,速度滑冰比拼的是绝对速度,运动员依次出场,通过滑行速度排序决定冠军归属。而短道速滑比赛晋级的关键是在人与人的竞争中做到相对较快,在每轮的滑行中能不被淘汰,确保能进入决赛,从而竞争冠军[2]。因此,短道速滑比赛的每一轮次都很重要,竞争也就更加激烈,有时胜负就在0.01~0.02 s的毫厘之间[3]。可以说,短道速滑比赛既是速度之争,也是名次之争,而归根结底则是场上运动员技术和战术的全面较量。在比赛过程中,教练员有针对性地制定并适时调整运动员的技战术则显得尤为重要[4],其也构成了短道速滑的制胜因素之一。

运动员的出发站位是另一个影响短道速滑比赛成绩的重要因素。短道速滑比赛因受场地大小和形状的影响,处在第一条跑道(内道)的运动员,要比站在其他跑道的运动员距第一个弯道标志块略近,所以在短距离比赛中,处在内道的运动员就可以通过快速的起跑迅速抢占有利位置,从而达到有效控制比赛节奏的目的,为获胜奠定基础[5-6]。为了验证出发站位与比赛名次是否存在相关性,本文对我国多年来举行的短道速滑国家级比赛的成绩数据进行梳理,并基于皮尔逊相关系数进行全面分析,从而明确短道速滑不同距离比赛的出发站位与名次之间的逻辑关系。经过调研及检索,当前针对短道速滑比赛中出发站位与名次关系的研究成果较少,仅存的研究成果也受数据量的限制,统计结果不够科学和严谨。为此,本文通过对中国滑冰协会官方网站2015年至今共计72 725 条比赛成绩数据进行梳理和分析,从而明确短道速滑各距离比赛的出发站位与最终名次之间的关系。所述观点具备一定的数据基础,可以为我国短道速滑教练员指导运动员参赛、在比赛中布置相应的技战术及实施科学训练提供参考。

2 研究方法

2.1 文献资料法

通过查阅黑龙江省图书馆与冰雪运动相关的资料,利用知网、万方等数据库,以“短道速滑”“数据分析”等为关键词进行相关文献检索,共检索到相关文献37 篇,为本文提供资料参考。

2.2 数理分析法

2.2.1 数据采集统计

本文使用SPSS 19.0 软件进行数据统计,采用皮尔逊相关系数(Pearson correlation coefficient)方法进行分析。所有比赛均在30 m×60 m 的标准室内场地举行,室温、冰温及冰面厚度等均符合中国滑冰协会《短道速滑技术规则2020》的相关技术规定。2020年1月至本赛季,因受新冠疫情影响国内短道速滑比赛均未能正常举行,故本文选择了2020年之前连续5 个赛季的数据文件。数据涵盖2015年以来5 个赛季的48 场联赛、5 场冠军赛及10 场锦标赛,共计63 场比赛的成绩数据,分别按不同性别、组别的出发站位和运动员的最终名次等进行综合分析。500 m 比赛的出发站位标注为1、2、3、4,1 000 m 比赛的出发站位标注为1、2、3、4、5,1 500 m 比赛的出发站位标注为1、2、3、4、5、6,其中第1 道为最内侧跑道,跑道数值越大越靠近外侧[7-8]。比赛名次数据500 m 按1~4 名分别统计,1 000 m 按1~5 名分别统计,1 500 m 按1~6 名分别统计。

2.2.2 对部分无效数据的处理

500 m 的第5 道、1 000 m 的第6 道及以1 500 m 的第7、8 道,由于使用的频率很少,运动员的获胜概率较低,因此本文暂不分析。运动员伤病、犯规、退赛及未出发等数据,同样不在此次统计范围之内。另外,在大量的比赛成绩数据中,存在部分因电动计时故障,导致整组比赛只能通过手动计时提供成绩的情况。尽管这对比赛晋级的准确性影响较小,但考虑到上述手动计时成绩有可能会对后续轮次的出发站位构成影响,因此特别删除了整组千分位都是“0”的计时成绩,从而最大限度地保证数据分析的准确性。

2.2.3 统计各单项比赛的首轮数据,但不进行相关性分析

按规则规定,各单项第一轮比赛需要通过抽签的方式来分配运动员的出发道次,而后续各轮次比赛,则是按照上一轮比赛运动员的滑跑成绩来分配道次。成绩最快的运动员分配在第1 道,即最内侧跑道,成绩次之的运动员分配在第2 道,以此类推。考虑到运动员第一轮的站位具有较大的偶然性,可能对分析结果的客观性构成影响,因此本文在数据分析的过程中排除各单项比赛第一轮次的数据值,从而避免对此次数据分析的正确性产生影响。

2.2.4 皮尔逊相关系数解释

皮尔逊相关系数,是一个介于-1 和1 之间的值,当两个变量的线性关系增强时,相关系数趋于1 或-1;当一个变量增大,另一个变量也增大时,表明它们之间是呈正相关的,相关系数大于0;如果一个变量增大,另一个变量却减小,表明它们之间是呈负相关的,相关系数小于0;如果相关系数等于0,表明它们之间不存在线性相关关系[9-10]。皮尔逊相关系数计算公式为:

3 结果与分析

3.1 短道速滑比赛中出发站位与最终名次具有相关性的验证分析

经过对中国滑冰协会竞赛网站的72 725 条数据进行梳理和分析显示,短道速滑比赛的出发站位和名次之间具有一定的相关性,并随着比赛距离的增加,其相关性逐渐减弱。其中,各组别500 m 的出发站位与名次均具有较强的相关性;各组别1 000 m 及1 500 m 比赛,随着比赛项目距离的增加,运动员的出发站位与最终名次的相关性逐渐减弱。但值得一提的是,各距离比赛随着竞赛轮次的不断推进,其相关性则有逐渐增强的趋势(表1)。

表1 短道速滑单项比赛各轮次皮尔逊相关系数分析Table 1 Analysis of Pearson's correlation coefficients for each round of short track speed skating singles events

3.2 出发站位对比赛结果的影响分析

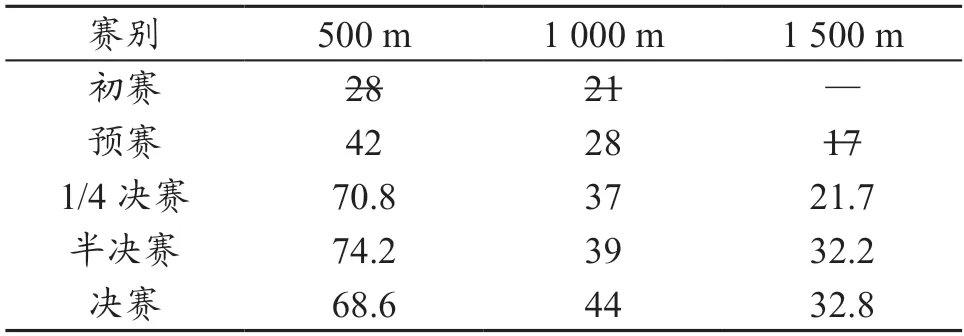

出发站位对比赛结果的影响都呈现出随着比赛的深入,获胜概率逐步提升的趋势(表2)。在500 m 比赛中,预赛第1 道的运动员在1 554 组比赛中有665 次获胜,获胜率为42%。其中,1/4决赛第1 道的运动员在846 组比赛中有599 次获胜,获胜率为70.8%;半决赛第1 道的运动员在490 组比赛中有364 次获胜,获胜率为74.2%;决赛第1 道的运动员在233 组比赛中有160 次获胜,获胜率为68.6%。在1 000 m 比赛中,预赛第1 道的运动员在1 439 组比赛中有404 次获胜,获胜率为28%;1/4 决赛第1 道的运动员在693 组比赛中有257 次获胜,获胜率为37%;半决赛第1 道的运动员在449 组比赛中有177 次获胜,获胜率为39%;决赛第1 道的运动员在217 组比赛中有96次获胜,获胜率为44%。在1 500 m 比赛中,1/4决赛第1 道的运动员在386 组比赛中有84 次获胜,获胜率为21.7%;半决赛第1 道的运动员在484 组比赛中有156 次获胜,获胜率为32.2%;决赛第1道运动员在183 组比赛中有60 次获胜,获胜率为32.8%。上述数据的分析结果表明,在短道速滑比赛的过程中运动员的出发站位越靠近内道,比赛时这些运动员获得的名次就越靠前,获得冠军的概率也就越大。而且比赛距离越短,数据的相关性就越强烈,其获胜的优势也越明显。

表2 单项比赛各轮次比赛内道胜率统计(%)Table 2 Statistics on the winning percentage of the inside track in each round of the single event competition(%)

在短道速滑500 m 比赛中,运动员从出发开始一直到比赛结束,均采取的是高速滑行的策略[11],期间运动员实现超越的难度非常大。起跑时,尽管内道位置距离第一个标志块只有微弱的距离优势,但优秀运动员却可以充分利用这方面的优势抢占先机,迅速占据有利位置。再加上超越难度大的因素,因此内道出发抢占先机的优势则更容易被保持始终,从而更容易获得好的名次。《短道速滑技术规则》规定,除各项比赛的第一轮需要由编排记录长进行抽签分组外,其余比赛各轮次起跑站位均根据运动员上一轮滑行成绩而定。每一分组中的道次分配将根据上一轮的滑行成绩进行排列,滑行成绩好的排在内道[12]。因此那些本身就具有速度优势的运动员,在下一轮分组时成绩系统会自动将其安排在靠近内侧的跑道,速度能力优势叠加跑道位置优势,使靠近内道的运动员在该组中继续胜出的可能性进一步增大。

在短道速滑1 000 m 比赛中,即使是优秀的运动员也难以保证每一轮都能全速领滑至最后[13]。因此,1 000 m 比赛中运动员的位置变化是最频繁的。但由于规则限定了运动员后续轮次的站位要依据上一轮的滑行成绩而定,因此具有良好技能和体能优势的运动员会越有机会晋级下轮,并占据更好的出发位置,也更能够为后续比赛赢得更大优势。由于这种出发站位与获得名次具有一定相关性的现象,越到后续轮次就越明显,因此参加1 000 m 比赛的运动员仍然要把握机会,在自身体能允许的情况下,尽量争取好的成绩和排位,这对于取得更好的名次具有重要意义。

在短道速滑1 500 m 比赛中,由于运动员彼此之间的体能差距并不大,因此为了能够更好地节省体能,一般情况下,运动员多会选择跟滑战术。这样既能够保证自身的位置优势,也可以有效节省体能,为后续实施超越并抢占晋级机会创造条件。

但近年来,随着国内外短道速滑训练水平的不断提升,很多高水平运动员在比赛时进入高速滑行状态的时间越来越早,因此1 000 m 比赛在前期就出现位置争夺的情况也越来越多。而1 500 m比赛由于绝大多数运动员不具备全程高速领滑的能力,因此极少出现出发即快速滑行的场面,出发时位置优势也就体现得不明显。这也是随着比赛项目距离的增加,运动员出发站位与最终名次的相关性逐步减弱的原因之一。

3.3 短道速滑各单项比赛技战术分析

上述数据分析表明,短道速滑运动员在不同距离的比赛中,应根据自身情况选择不同的技战术策略。根据比赛规则,在短距离比赛中,运动员应在确定能晋级的情况下提升速度,确保各个轮次都能获取更好的站位,从而增加获得冠军的优势和机会。而在中、长距离的比赛中,运动员则应视情况考虑采取跟滑的策略,通过在比赛过程中跟住对手、减少风阻对体能的消耗,从而保存竞争实力。研究表明,在使用相同速度进行滑行时,尾随能够保持较低的心率和乳酸浓度,其原因在于尾随滑行能够减少16%~23%的空气阻力[14]。在比赛的后半程,再选择机会利用体能优势完成加速及超越,并全力以赴领滑至终场,达到取得最优名次的目的。

根据本文的分析结果我们可以看到,随着比赛的深入,出发位置的优势逐步增强,同时被淘汰的人数逐渐增加,能力出色的运动员进入下一轮[15],并最终在决赛中转化为争冠。由于在初赛、预赛等起始轮次,所有运动员都必须在优先保证晋级的同时兼顾滑行速度,并需制定长远的策略,为在决赛中获得更好的站位作准备,因此高水平运动员的能力较为突出,便可以适当保存体能、精力去备战下一轮的比赛。从这个层面而言,好的出发站位不仅能为运动员提供抢占身位先机的条件,同时也能够利用位置和距离优势,为运动员节省体能和更有效地实施战术创造机会[16]。因此在短道速滑比赛过程中,出发站位这一优势会被优秀运动员充分利用,以此保持或进一步增加优势,争取更好的成绩。

再者,短道速滑是一项基于淘汰制的比赛,对于运动员的技术能力有着很高的要求,自身或其他运动员的失误都有可能造成不能晋级的后果。因此,建议运动员在滑行时最好保持靠前位置,这样更不易受到干扰[13]。排除自身的失误因素外,如果一名运动员处在前两名的位置,一旦受到干扰导致摔出跑道,裁判长是会允许该受影响的运动员晋级下一轮的。因此,滑跑时位置靠前不仅是为后续获得好的名次提供保障,在优势位置的晋级保护方面也存在着较大的优势。从这个层面而言,运动员抢占有利的出发位置确实是非常重要的。

4 结论与建议

4.1 结论

1.短道速滑500 m 比赛中,运动员的出发站位与比赛的最终名次具有强相关性。

2.短道速滑1 000 m 比赛中,运动员的出发站位与比赛的最终名次具有中相关性。

3.短道速滑1 500 m 比赛中,运动员的出发站位与比赛的最终名次具有弱相关性。

4.2 建议

1.为保障短道速滑项目具有较强的竞争实力,教练员需要针对运动员的特点及不同距离的比赛,制定相应的技战术安排。

2.短道速滑500 m 比赛中运动员应全力以赴,自始至终采取最快速度进行滑行;1 000 m 比赛中运动员应综合考虑自身特点,兼顾出发站位与体能分配;1 500 m比赛中运动员应有目的地节省体能,采取跟滑战术,再选择合适时机进行超越。

3.在各项比赛中,在最大限度降低自身失误及犯规的同时,应有针对性地运用技战术,确保每一轮比赛都能取得晋级的资格,从而实现夺冠的最终目的。