《中药大辞典》 中可鲜用中药特点及应用分析

李彩霞,余喻先,宫欢欢,陈科旭,王雪纯,汪小毅,孟驿佳,闫盼盼,李秀敏,苗明三

(河南中医药大学药学院,河南 郑州 450046)

鲜药是指采收药用部位后,经净制后即行使用的的新鲜动、植物药,药材成分未发生改变与损失,具有临床疗效显著、特色突出、应用方式广泛多样、资源丰富等特点[1-3]。鲜药是临床使用中药的最原始状态,中药鲜用是中医药一大特色。《神农本草经》 就有“生(鲜) 者尤良” 的说法,《本草纲目》 中有一千一百多条附方应用了鲜药[4]。鲜药在内科杂病的调治、急危重症的抢救、解毒以及外伤治疗等方面具有独到之处[5-7]。清代中医温病学说的形成和发展,使鲜药的应用处于鼎盛时期。但由于鲜药的储存和运输困难,鲜药使用受时令限制等特点,使得鲜药的使用趋于萎缩[8]。随着现代储存保鲜技术的发展,鲜药的独特优势重新回到人们的视野当中。2000 年版、2005 年版《中国药典》 记载内服鲜药有18 种(马齿苋、车前草、石斛、生姜、白茅根、半枝莲、鲜地黄、地锦草、芦根、牡荆叶、垂盆草、金钱草、鱼腥草、骨碎补、荷叶、鸭跖草、积雪草、益母草),外用鲜药有14 种(九里香、三白草、大蓟、小蓟、连钱草、委陵菜、金沸草、络石藤、断血流、商陆、紫花地丁、蒲公英、蓼大青叶、墨旱莲)[8],但在2010 年版至2020 年版 《中国药典》 药材与饮片部分明确记载的鲜药仅有7 种(石斛、生姜、鲜地黄、芦根、牡荆叶、鱼腥草、益母草),鲜药目录的寡少显然无法满足鲜药在临床推广使用的需求。《中药大辞典》 收载植物药、矿物药和动物药共6 008 种,本研究拟通过梳理筛选《中药大辞典》 中可鲜用的中药,旨在扩充鲜药使用目录,通过分析可鲜用中药的性味、归经、功能主治、用法用量及采收时节等特点,为后续鲜药的中医药基础研究、开发利用及指导临床应用提供一定参考。

1 可鲜用中药排除、纳入标准

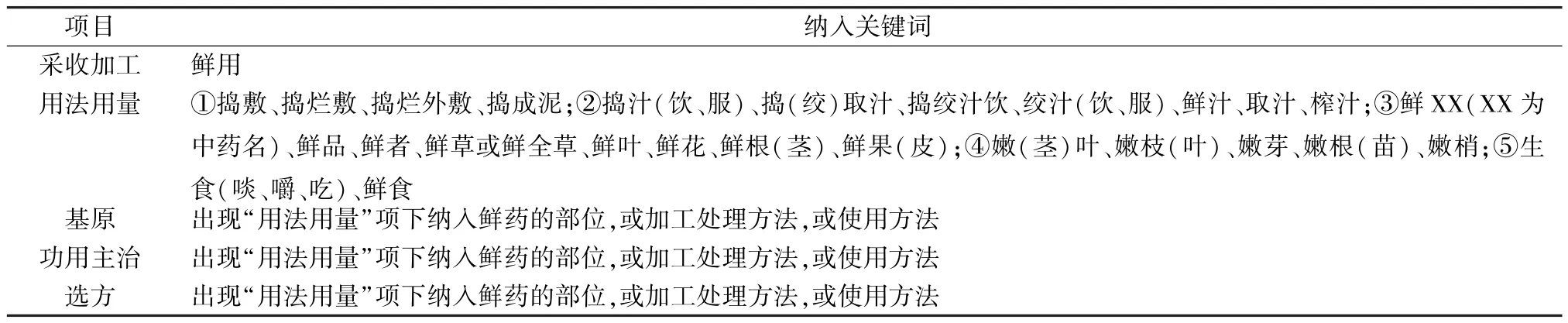

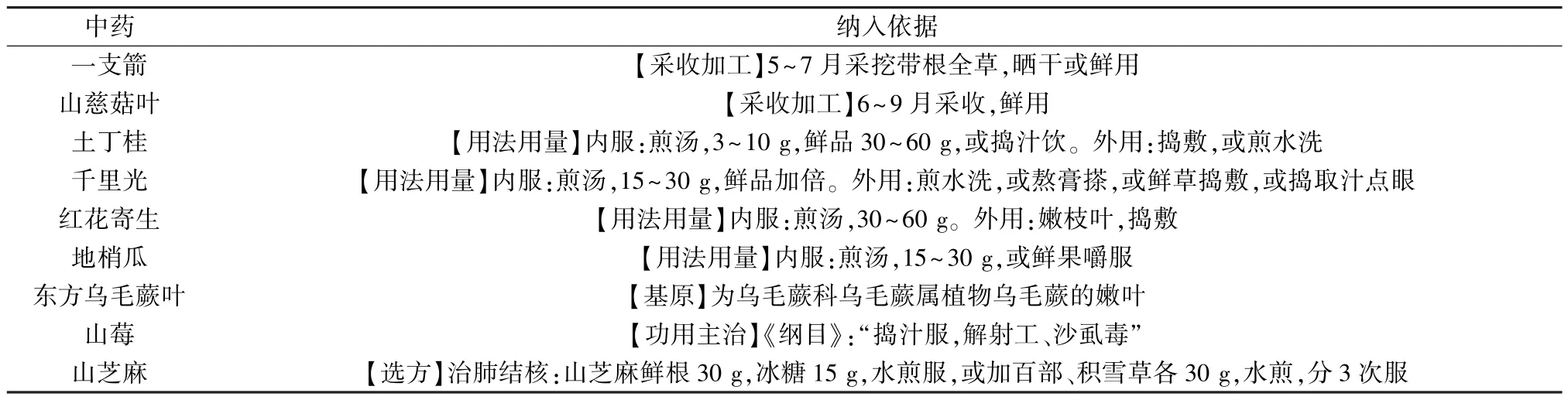

排除动物和矿物药。以中药条目下“采收加工” “用法用量” 及“基原” 等项下包含鲜药相关的关键词作为纳入标准,见表1,纳入可鲜用中药的举例见表2。

表1 可鲜用中药纳入标准

表2 可鲜用中药举例

2 可鲜用中药特点及应用分析

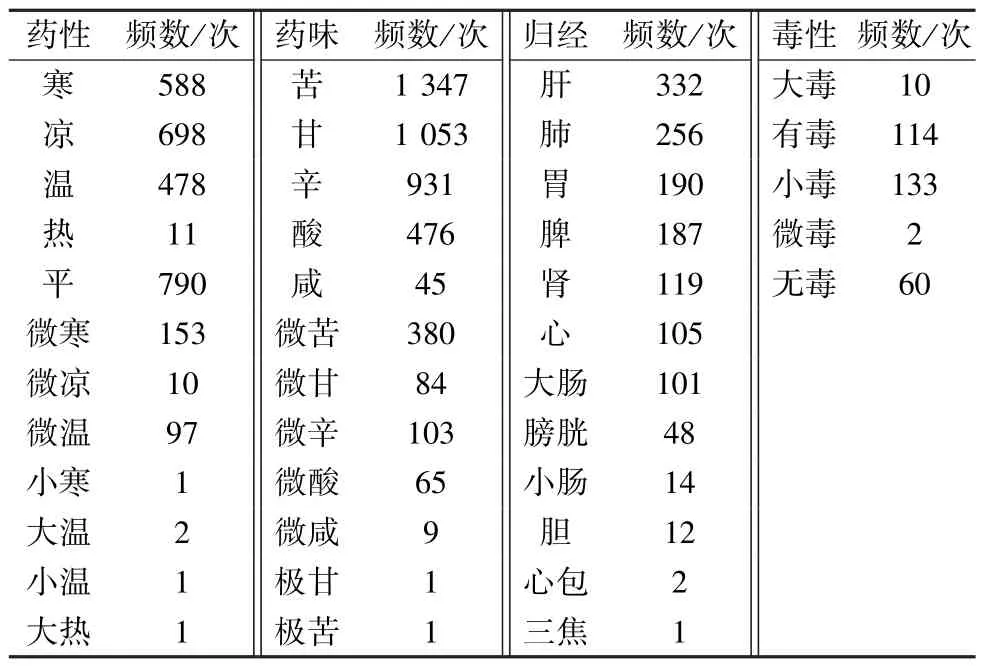

2.1 性味归经、毒性 经查阅筛选,最终纳入可鲜用中药3 113 种,将其药性、药味、归经、毒性录入Excel 软件中,对其频数进行统计分析,若一味中药有多个性味归经,则分别纳入统计。结果,可鲜用中药的药性以平、凉、(微) 寒、温为主 (频数>100 次),药味以 (微)苦、甘、(微) 辛、酸为主(频数>100 次),归经以肝、肺、胃、脾、肾、心、大肠经为主(频数>100 次),毒性以小毒、有毒为主(频数>100 次),相关中药占比不足10%,见表3。

表3 可鲜用中药性味归经、毒性分布

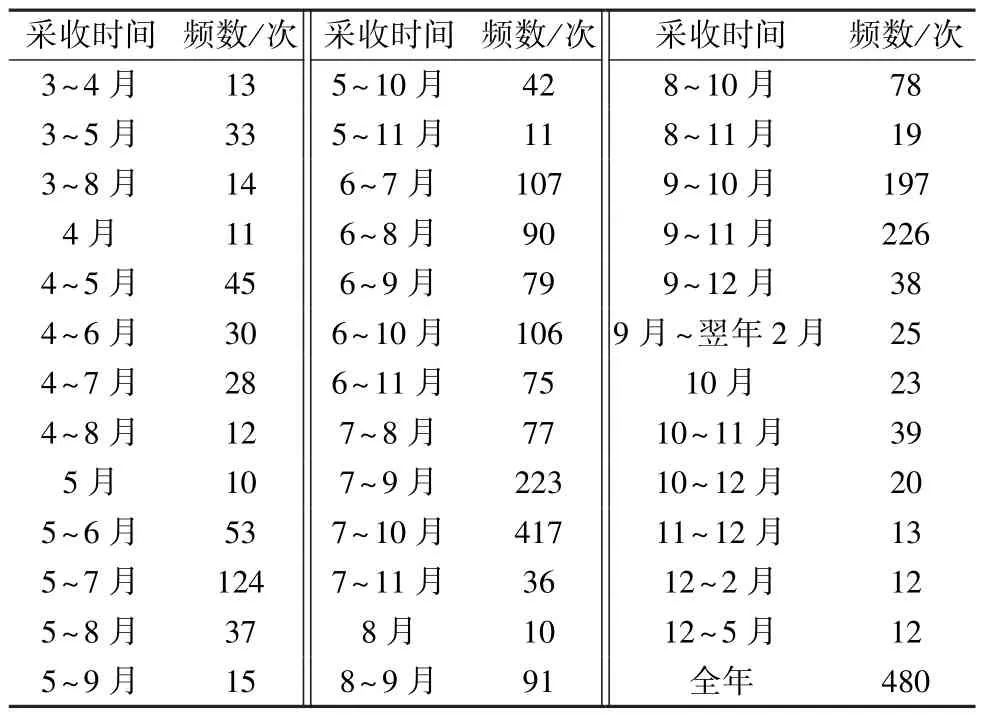

2.2 采收时间 中药材的采收时节由入药部位的生长发育至成熟期的季节性决定,一般在入药部位有效成分含量最高的时节采收。不同的入药部位适时合理采收,可以保证药材中有效成分的含量,是决定临床疗效的关键因素。全草多在植物枝叶茂盛花初开时采集,叶类多在花蕾将要盛开时采集,花及花粉多是采收未开放的花蕾或刚开的花朵,果实和种子多数是在果实成熟时采收,根或根茎多在早春或深秋采收,树皮根皮通常在春、夏时节采收[9-11]。我国南北地区气候差异较大,同种植物在不同地区的生长节律不同,故其采收期也不一致,综合考虑中药材质量与产量才能科学地确定最佳采收期[12-13]。中国四季月份(公历)的划分为春季3~5 月、夏季6 ~8 月、秋季9 ~11 月、冬季12 月~翌年2 月,若以季节来表述采收期,时间跨度长而有效成分的积累存在波动而无法保证药材质量,应合理缩短采收期范围以减少药材质量差异[14]。经统计发现,纳入可鲜用中药中采用季节描述采收时间的中药频数为532 次,其余大部分药材采收期以月或每月的上、中、下旬来表述,少数以二十四节气来表述。

依照公历,将纳入可鲜用中药采收期中的季节转换为月份[春季(3 ~5 月)、夏季(6 ~8 月)、秋季(9 ~11月)、冬季(12 月~翌年2 月)]。结果,70%以上的鲜药采收时间集中于5 ~10 月,正值春末至秋末时节,气温较高,不利于储存和运输,见表4。2.3 鲜用方法 可鲜用中药鲜用方法以“用法用量” 项下的内容为主,若一种中药具有2 种或2 种以上的鲜用方法,则分别纳入统计。结果,鲜用方法主要分为内服、外用2种,标注内服的中药有819 味,标注外用的中药有2 320味,说明鲜用方法以外用为主。鲜用内服方法包括煎汤、捣汁饮(服)、生食(吃/啖/嚼) 等85 种,外用方法包括捣敷、捣汁滴眼(滴鼻/滴耳)、捣烂调敷、贴敷等136 种。

表4 可鲜用中药采收时间分布(频数≥10 次)

鲜药内服的前加工方法主要有3 种,分别为煎或熬,捣、绞、取、榨、压汁(或水),作餐食服。鲜药外用前的形态主要有糊、泥、膏的半固态形式,以及包含汁、水或浆的液态形式,固态形式较少,其中加工为半固态形式的糊、泥、膏的鲜药外用给药方法以敷/贴、涂等为主,加工为液态的鲜药以涂/搽/擦、洗、含漱、滴鼻(滴耳) 等给药方法为主。由此可见,鲜药的给药方法与其加工方法有着密切联系,捣、绞、榨等加工方法将中药制备为汁、水或浆等液态形式后内服外用均可,而半固态形式的糊、泥、膏等以外用为主,见表5。

表5 鲜用方法分布

2.4 内服剂量 对可鲜用中药用法用量中明确鲜用时的内服剂量进行统计,若1 味中药存在2 个或2 个以上的鲜用剂量,则分别纳入统计。结果,仅562 种可鲜用中药标注了鲜用内服剂量,单位有“g” “mL” “枚” 3 种; 与中药饮片相比,鲜用剂量较大,大多为饮片量的2 倍。为便于统计,将“鲜品加倍” “鲜品倍量” “鲜品用量加倍” “鲜者加倍” “用量加倍” “鲜用倍量” 统一按“用量加倍” 统计。内服剂量区间有五十余种,其中频数最多的为30 ~60 g,其次为15~30 g、用量加倍,见表6。

表6 鲜用内服剂量分布

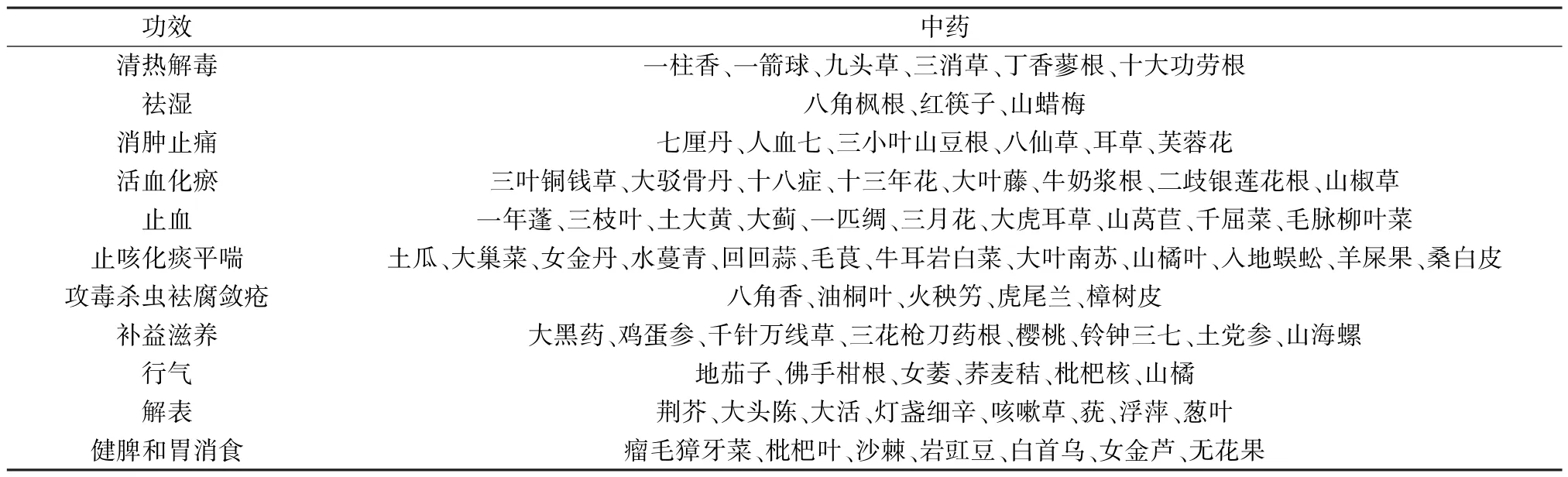

2.5 功效 将可鲜用中药的功效录入Excel 软件中,进行频数统计,发现清热解毒、祛湿、活血化瘀、消肿止痛、止血等11 个功效的频数较高,参照《临床中药学》 对其进行归类统计[15]。结果,可鲜用中药的功效以清热解毒、祛湿、消肿止痛、活血化瘀、止血为主(频数>500 次),见图1、表7。

图1 可鲜用中药功效分布(频数>100 次)

表7 不同功效可鲜用中药举例

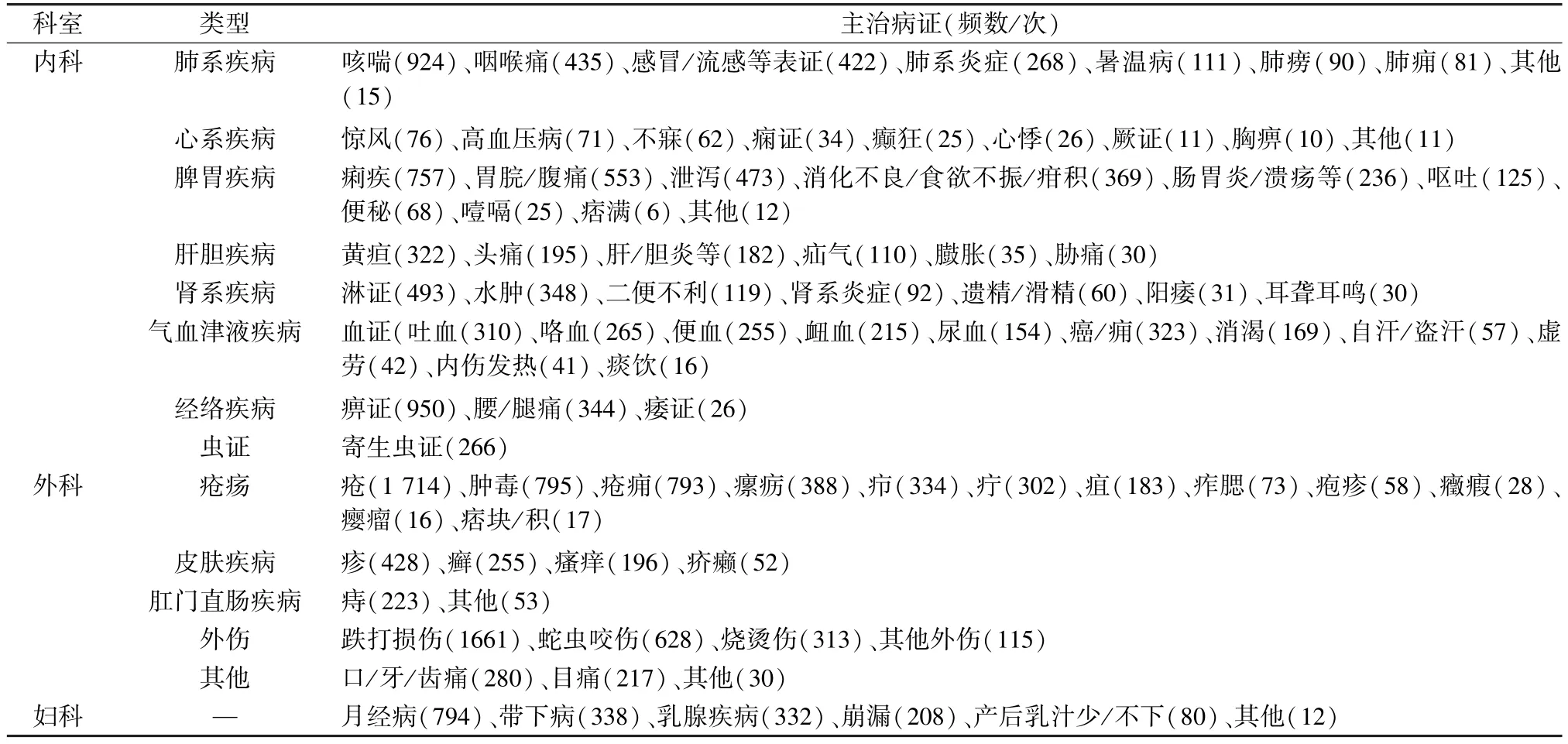

2.6 主治病证 将可鲜用中药的主治病证录入Excel 软件中进行频数统计,以“功能主治” 项下内容为主,无主治病证记载的,将“选方” 项下主治病证纳入统计。结果,跌打损伤、风湿痹痛、痢疾、蛇虫咬伤等频数较高,将单项统计结果(频数≥10 次) 结合《中医内科学》 《中医外科学》 等书籍对录入的主治病证进行归类分析[16-19]。

结果,可鲜用中药主治病证集中于疮疡、血证、外伤、痹症、咳/喘、妇科疾病、表证、胃脘腹痛、淋证、泄泻、咽/喉痛、消化不良/食欲不振/疳积、水肿、腰/腿痛、黄疸等(频数≥300 次),与功效统计结果一致,提示可鲜用中药在热证(疮疡、肿毒、痈、疔、疖)、表证、外科疾病(跌打损伤、蛇虫咬伤、烧烫伤)、妇科疾病等方面的应用具有突出优势[4,20-21],见表8。

表8 可鲜用中药主治病证分布(频数≥10 次)

2.7 《中药大辞典》 中鲜药记载存在的问题

2.7.1 信息记载不规范 大部分可鲜用中药的采收加工项下标注了鲜用,而对于仅在用法用量、功用主治或选方项下出现鲜品加工处理方法或使用方法的可鲜用中药,也应在采收加工项下明确标注“鲜用”,以便于查阅。

鲜药内服前加工方法及使用方法项目下存在有相同内容不同表述的情况,如“捣汁” “捣汁饮” “捣汁服”,类似的有“绞汁饮” “绞汁服” 等; 此外,外用加工处理及使用方法有捣敷、捣烂敷、捣烂外敷、捣烂涂敷、捣烂贴敷等,应规范统一其表述。功用主治项下存在同一功效具有不同表述的现象,如“补虚”,有“补虚” “补虚乏”“补虚损” 等不同表述,应按照《中国药典》 或中医药学相关书籍规范其表述[10-11,22]。

鲜药内服剂量单位不统一,采用捣(绞、榨、压) 取汁等加工方法的可鲜用中药,应明确加工前鲜药质量,为临床合理用药提供依据和参考。“功用主治” 项下存在主治病证中重复描述的现象,如人血七主治病证中“疮疖” 出现2 次。

2.7.2 信息缺失 《中药大辞典》 中可鲜用中药性味、归经标注率较高,但仍有部分可鲜用中药无性味、归经等基本信息,功能主治项仅标注从其他书籍中摘录的临床治疗疾病,而无功效的归纳,应通过查阅文献或书籍,完善增补性味、归经及功能主治的内容,为鲜药的临床应用提供理论指导。《中药大辞典》 中记载可鲜用中药的使用方法以外用为主,但是用法用量项仅有47 味中药标注了外用用量,其中标注为适量的有45 味,明确标注到“g” 的仅有2味,应增补鲜药外用剂量。

2.7.3 中西医术语混杂表述功用主治 《中药大辞典》 中对可鲜用中药功用的表述皆采用中医术语; 主治病证的描述多数采用中医术语表述,另有部分中药采用中医、西医术语混杂表述,如内科疾病中对炎症或高血压的描述属于西医术语。这种中西医术语混杂使用的情况不利于临床的辨证施治,增加了推广使用鲜药的难度。建议对功用主治的表述以中医术语表述为主,功用和主治均采用中医术语表述,另以西医适应症的形式表述主治,2 种表述形式各自独立,分别表述,避免2 种术语混杂的情况,这样既可以保证中医临床辨证施治,又可以降低西医诊疗中使用鲜药的门槛[23]。

2.7.4 本次统计中的问题 因鲜药的性能、功效及主治病证在《中药大辞典》 中没有单独列出,故本次统计的对象为可鲜用中药条目下的性能、功效、主治病证等内容,将来应通过基础研究和临床研究来完善增补中药鲜用时的性能、功效、主治病证等,并单列其内容。

3 讨论

根据传统中医药理论,鲜药有别于干品的机制为寒凉性药鲜品较干品偏凉偏润,辛香气药鲜品较干品味厚力峻,药汁鲜纯润燥之性强于干品,鲜药药汁润燥力强于干品,药汁起效快[7]。《中药大辞典》 中可鲜用中药的药性以平、凉、(微) 寒、温为主,燥烈之品占少数,寒凉为阴具有清热解毒的作用,主热证,药味以(微) 苦、甘、(微) 辛、酸为主。性味归经的统计结果与可鲜用中药的功效统计结果相吻合,提示鲜药具有较鲜明的功能主治特点,临床应用应与干品区别开来,两者不可混淆使用。

恢复鲜药的广泛使用需要增补完善鲜品的收录,并建立科学、合理的质量控制和评价体系,未来鲜药的开发与应用须同时注重中医药传统理论的传承与现代科学技术的创新。《中药大辞典》 中近75%的可鲜用中药以外用给药途径为主,其中可鲜用中药外用前加工方法多存在剂量不准确,质控难把握等缺陷,但在紧急、不便煎煮的特殊情况下,捣敷、捣汁涂或捣汁搽等传统加工方法具有快速、简便、易取的独特优势[21,24-25],因此鲜药的开发不应完全摒弃传统加工方法。此外,鲜药使用方法统计结果显示,可作餐食的鲜药在内服鲜药使用方法中的占比近一成,将中医药知识搬至普通人的餐桌之上,这对于中医药食疗养生文化的传承和发展具有现实的意义[4,26]。鲜药入膳既发挥了药膳保健养生的作用,又突出了鲜药的优势和特色。

查阅2020 年版《中国药典》 一部发现,其除收载7 味鲜药,2 个鲜药单方制剂及数个组方中含有鲜药的复方制剂外,尚收载有若干鲜药植物油脂或提取物,如“药材和饮片” 条目下收载的天然冰片和艾片均是由鲜药提取加工制成,“植物油脂和提取物” 条目下收载由鲜药制备而得的有八角茴香油、牡荆油、薄荷素油、薄荷脑等,提示鲜药的推广使用一方面要注重鲜药新制剂的开发,另一方面加强鲜药有效部位的研究,并借由中药配方颗粒的发展模式(以非挥发性成分为主要有效成分的鲜药制备成配方颗粒,而以挥发性成分为主要有效成份的鲜药可通过现代制剂技术提取包合后制备成配方颗粒备用) 开拓发展鲜药的新领域。