初中生良好同伴关系对其积极干预欺凌行为的影响: 有调节的中介模型*

石常秀 代晨辉 辛 宇 赵小军

河北大学教育学院 071002 △通信作者 E-mail:psy790821@aliyun.com

校园欺凌是学校背景下的一种特殊形式的攻击性行为,目的是对他人造成伤害或者引起不适[1]。欺凌现象所造成的影响是非常严重、深远的,被欺凌者在经历过欺凌事件后往往会表现出抑郁等内化问题[2]。以往的学者着重于欺凌双方,较少关注旁观者,然而在现实欺凌场景中,旁观者发挥着非常重要的作用,积极的旁观者干预行为会给予被欺凌者情感上的支持或保护[3],能够有效减缓欺凌带来的负面影响[4],因此探索旁观者积极干预欺凌行为的影响因素,从而促进旁观者积极介入是校园欺凌防治工作的重要组成部分。

在校园欺凌场景中,帮助被欺凌者需要直面巨大的压力[5],能否克服压力去保护被欺凌者,一方面受到特质焦虑、道德推脱等自身特质及认知因素的影响[6],另一方面个体的同伴关系质量也会影响其制止欺凌行为的意愿[4]。同伴关系是指年龄相当或者心理发展水平差不多的个体间通过沟通、合作等社会交往所建立的较为稳定的社会联结关系,对于青少年心理健康发展及人格完善有着十分重要的影响力[7]。研究发现具有良好同伴关系的个体在所属群体中受欢迎程度较高[8],这会使其感知到较高水平的社会支持[9],从而作为一种保护性因素减少抑郁、焦虑和自杀意念等问题的风险[10]。因此在校园欺凌中,良好的同伴关系可以使个体更有底气去制止欺凌行为,而不必担心由于帮助被欺凌者而面临孤立、排挤等风险。据此,本研究提出假设H1:旁观者良好的同伴关系能够正向预测其面临欺凌时采取的积极干预行为。

基于青少年旁观者行为的情境-认知模型(The Situational-Cognitive Model of Adolescent Bystander Behavior)可知,旁观者在面临欺凌事件时,会对事件的严重程度进行评估,同时对欺凌者/被欺凌者个体因素以及群体社会关系(或地位)进行考虑,之后触发与干预欺凌相关的态度、自我效能信念等,最终决定是否采取干预措施[11],也有研究发现那些认为自己有能力成功制止欺凌行为的青少年往往会做出更多的积极介入行为[12]。此外自我效能感的发展会受到重要他人(如父母、教师、同伴等)的影响,尤其在青少年时期,同伴接纳和人际关系对于自我效能感的发展非常重要[13]。自我效能感作为个体对自身能否有能力完成某一目标或者行为的主观推断,是其做出行为决策的重要内驱力。当目睹欺凌行为时,自我效能感是决定个体选择“置身事外”还是选择“挺身而出”的重要影响因素,即当拥有较高水平的自我效能感时,个体越相信自己能够成功制止欺凌行为,由此更有可能做出积极的干预行为[14],据此提出本研究的H2假设:自我效能感在同伴关系和旁观者积极干预行为之间起中介作用。

Casey等人的情景-认知模型[11]认为,个体对欺凌情景进行评估后会激活与欺凌相关的认知因素即干预欺凌的责任感、对欺凌行为的态度、社会规范感知以及自我效能,这些认知因素不仅能够直接影响个体是否做出干预欺凌的行为决策,而且不同认知因素的作用也存在相互影响。班级欺凌频率感知是个体对自身所处班级欺凌行为发生频率的主观判断,也被认为是班级欺凌规范水平的一个评估标准[15],感知到欺凌行为频率越频繁,来自班级的社会规范压力也就越大,这一定程度上可能会导致旁观者做出置身事外甚至协助欺凌行为[16],因此自我效能感对于旁观者积极干预行为的作用可能会受到班级欺凌频率感知水平的影响,据此提出假设H3假设:班级欺凌频率感知能够调节自我效能感和旁观者积极干预行为的关系。

综上所述,本研究建立如图1所示模型,当目睹欺凌行为时,旁观者的同伴关系能够预测其积极干预行为,自我效能感在二者间起中介作用,此外自我效能感的中介作用可能受到个体对自身所处班级欺凌行为发生频率感知的调节。

图1 同伴关系对旁观者积极干预行为的作用机制

1 对象与方法

1.1 对象

采用整群抽样的方式从河北省选取初中生被试,回收数据436份,经筛选后得有效数据416份(95.4%),被试来源于10个班级,平均年龄为13.67±0.87岁,其中初一学生78名,初二学生157名,初三学生181名;男生225人,女生190人(有一人未填写性别信息);家庭所在地城镇的学生有364名,农村学生47名(有5人未填写家庭所在地信息);有122名学生为班干部,289名学生未担任班干部(有5人未填写该信息)。

1.2 方法

1.2.1 同伴关系的测量 采用邹泓编制的同伴关系量表[9],4点计分,共30道题,分为同伴接受和交往恐惧自卑两个维度,为了使结构方程模型分析时因子载荷方向保持一致,本研究参考王凯和张野的处理方式[17],将交往恐惧自卑维度反向计分,总分=交往恐惧自卑分维度得分(反向计分后)+同伴接受分维度得分,总分越高表明个体的同伴关系越好。本研究中两个分量表的α系数分别为0.91、0.88,总量表α系数为0.93。

1.2.2 自我效能感的测量 采用王才康等人修订的一般自我效能感量表[18],4点计分,共10题,得分越高代表自我效能感水平越高,本研究中该量表的α系数为0.80。

1.2.3 班级欺凌频率感知的测量 采用曾欣然等人修订的个体感知到的班级欺凌行为频率分量表[15],共3道题,5点计分,得分越高表明个体感知到的班级欺凌行为的发生越频繁,本研究中该量表的α系数为0.78。

1.2.4 旁观者积极干预行为的测量 采用游志麒等人修订的校园欺凌旁观者干预量表的干预分量表[19],该分量表共4道题,5点计分,得分越高代表个体更倾向于干预欺凌行为,从而保护被欺凌者,本研究中该分量表的α系数分别为0.77。

1.3 统计处理

采用SPSS 25.0和Amos 24.0进行统计分析,为避免多重共线性对研究的影响,在进行结构方程模型分析之前将变量进行中心化处理。

2 结 果

2.1 共同方法偏差检验

为了避免共同方法偏差对研究结果的干扰,本研究采用Harman单因子法的验证性因子分析进行共同方法偏差检验[20],使用Amos软件构建验证性因子模型,模型拟合分析结果如下:χ2/df=4.49、GFI=0.58、CFI=0.54、TLI=0.52、RMSEA=0.09,即模型拟合较差,因此本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

2.2 描述统计及相关分析

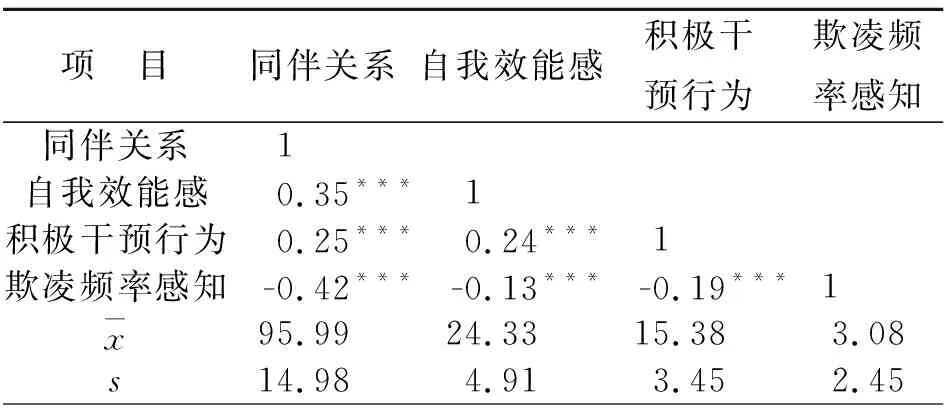

表1所示,同伴关系、自我效能感、旁观者积极干预行为三者之间呈两两显著正相关,个体感知到的班级欺凌频率与同伴关系、自我效能感及旁观者积极干预行为均存在显著负相关关系。

表1 各变量描述统计及相关分析(r)

2.3 自我效能感的中介效应

自我效能感为单维结构,满足打包的要求,因此本研究采用因子载荷平衡法将其进行项目打包[21],之后构建结构方程模型。模型拟合分析结果显示如下:χ2/df=2.50、GFI=0.97、CFI=0.97、TLI=0.95、RMSEA=0.06,各拟合指标基本处于可接受的范围。路径分析如图2所示(图中为标准化路径系数),同伴关系能够正向预测自我效能感,当同伴关系和自我效能感同时预测旁观者的积极干预行为时,二者的正向预测作用也均是显著的。

图2 自我效能感的中介作用

2.4 有调节的中介模型检验

研究采用方杰等人的观点[22],通过用无约束方法构建无均值结构的潜调节效应模型的方式分析班级欺凌频率感知的调节作用,即在中介模型的基础上加入班级欺凌频率感知作为调节变量,根据自我效能感和班级欺凌频率感知指标的因子载荷按照配对乘积法“大配大,小配小”的要求构建“自我效能感×班级欺凌频率感知”潜交互项的指标:交互1、交互2和交互3。结构方程模型拟合分析显示,各拟合指标均属于可接受范围:χ2/df=2.67、GFI=0.93、CFI=0.92、TLI=0.90、RMSEA=0.06。路径分析具体结果如图3所示(图中为标准化路径系数),自我效能感和班级欺凌频率感知的交互项能负向预测旁观者积极干预行为,即班级欺凌频率感知的调节作用显著,能够调节自我效能感和旁观者积极干预行为的关系。

图3 有调节的中介模型

图4 简单斜率分析

3 讨 论

3.1 旁观者同伴关系对其积极干预行为的影响

本研究发现旁观者良好的同伴关系能够正向预测其积极干预行为,即拥有良好同伴关系的个体在目睹欺凌事件后更倾向采取一些措施去制止欺凌行为,这与以往的研究相符合。同伴关系作为青少年阶段最重要的人际关系之一,在其身心发展过程中发挥着至关重要的作用[7]。“担心成为下一个欺凌受害者”是个体选择“置身事外”不愿意制止欺凌行为的心理障碍之一,帮助被欺凌者可能会导致自身陷入不安全的境地,这也是很多目睹欺凌事件的个体会认知失调的重要原因[3]。明知道欺凌行为是一件不好的事情,应当去阻止,但由于自身安全的脆弱性,害怕去干预,而良好的同伴关系恰好能作为一种资源性因素,缓解个体干预欺凌时面临的压力,减少对于结果的担忧,即使自己出面制止欺凌行为,由于也不用担心会遭到报复,成为下一个受害者,因此具有良好同伴关系的个体在面对欺凌行为更容易克服压力去制止欺凌行为。

3.2 自我效能感在旁观者同伴关系和积极干预行为间的中介作用

本研究发现自我效能感在旁观者同伴关系和积极干预行为间起部分中介作用,即具备良好同伴关系的个体由于在社会互动的过程中接受到来自同伴的积极反馈,更容易建立较高程度的自我效能感从而促使其积极制止校园欺凌行为。一方面个体如果得到同伴群体的认可、接纳及尊重,那么他可能会对自身价值有着更高的认可度[23],其自尊、自我效能感等自我概念也会随着提高;另一方面同伴关系较好的个体往往在所属团体中也具备更高的受欢迎程度[8],这种社交互动上的成功经验极大程度上会促进个体的自我效能的发展。基于成本-效益的角度出发,个体在做出干预欺凌行为的决策时会充分权衡利弊,分析干预行为的成本和收益[24],因此自我效能感较高的个体,即相信自己能够成功制止欺凌行为时,才会更有可能去采取相关干预措施。

3.3 班级欺凌频率感知在自我效能感和积极干预行为间的调节作用

本研究还发现班级欺凌频率感知能够调节自我效能感和积极干预行为的关系,即只有当个体感知到较低频率的班级欺凌行为时,自我效能感才能预测其积极干预行为。以往研究发现大多数人的观点都认为自己应该制止欺凌行为,然而实际上却只有少数人会挺身而出保护被欺凌者[25],这种态度和行为存在冲突的原因可能是个体受到同伴群体环境的影响[26]。情境-认知模型认为当目睹欺凌行为时,个体首先会综合各方面的环境信息评估欺凌行为的严重程度[11],当班级欺凌行为发生频率较高时,这会“扭曲”班级成员对于欺凌行为严重程度的评估,更倾向将欺凌行为识别为一种“司空见惯的小事”,从而影响自我效能感对于积极干预行为的作用,也就是说即使个体认为自己有能力制止欺凌行为,也会由于避免“多管闲事”而拒绝制止欺凌行为,这也是自我效能感的中介作用只有当个体感知到班级欺凌行为发生较少时才成立的原因。

3.4 研究不足与展望

本研究基于旁观者情景-认知模型,探讨了旁观者同伴关系的好坏与其是否选择积极干预行为的关系,以及自我效能感和班级欺凌频率感知在其中发挥的作用,一定程度上验证并扩展了该模型在国内背景下的应用。然而研究仍存在一些不足之处,首先本研究采取横断研究设计,并不能得出确切的因果关系,未来可以采取纵向研究设计或者实验法的方式进一步明确因果关系。其次本研究主要探讨了自我效能感和班级欺凌频率感知的作用,而以往的研究发现个体对于欺凌的态度、责任感等认知因素在做出欺凌干预决策过程时也发挥着十分重要的作用,未来的研究可以综合欺凌相关的认知因素,并将其与学校氛围,欺凌者-被欺凌者的个人特征等外部信息相结合进一步探索个体积极制止欺凌行为的产生机制,并促使那些“置身事外”的局外人转换为“挺身而出”的保护者,从而改善校园欺凌问题。