后三峡工程时代的鄱阳湖湿地淹没动态演变*

戴 雪,钱心月,朱昱腾,郭润言,秦大千,万荣荣,游海林

(1:河海大学水灾害防御全国重点实验室,南京 210098)(2:河海大学水文水资源学院,南京 210098)(3:中国科学院南京地理与湖泊研究所,中国科学院流域地理学重点实验室,南京 210008)(4:中国科学院大学南京学院,南京 211135)(5:中国科学院大学资源与环境学院,北京 100049)(6:江西省科学院流域生态研究所,南昌 330096)

周期性的淹没或出露是洪泛型湖泊湿地的重要物理特征,其淹没动态(包括淹没开始时间、淹没结束时间以及淹没历时等)对其各生态过程均有显著影响,制约着湖泊湿地生态系统的一切生命现象[1-2]。有研究表明,对滨湖湿地植物而言,淹没起讫时间直接决定了其生长周期的开始与结束时间,并与温度、光合有效辐射等共同作用于各物候节点,形成对植被群落结构与功能的显著影响[2-4]。对于湖泊湿地生态系统的鱼类而言,淹没动态则会影响其产卵场、索饵场及越冬场的适宜度及面积,进而对鱼类种群结构与数量产生影响[5]。此外,淹没动态还会通过影响食物来源、生境质量等作用于各类水鸟栖息地,进而影响各类水鸟的种群结构与数量[6-7]。由此可见,相较于水位、流量、流速等传统水文变量,淹没开始时间、淹没结束时间以及淹没历时等对湖泊湿地水域及湿地生态系统的影响更为直接,是关乎湿地植被、越冬候鸟及鱼类等各组分生态安全最为重要的水文变量[8-9]。

2003年三峡蓄水运行以来,我国最大的通江湖泊——鄱阳湖发生了水文情势的急剧变化[10-11]。三峡汛末蓄水导致的长江干流水位降低[12-13],以及由此引发的鄱阳湖秋季退水加速[14-15]是后三峡工程时代长江中游江湖关系的主要特征[16],也驱动了鄱阳湖湿地淹没结束时间的提前、淹没历时的显著缩短以及淹没开始时间的整体推迟[12-14]。如在刚刚过去的2022年,鄱阳湖星子站水位8月6日即退至11.99 m,刷新了同期历史最低水位,导致大部分洲滩提前约100 d出露,成为自1951年有水文记录以来鄱阳湖最早进入枯水期的年份(http://www.nbd.com.cn/articles/2022-09-06/2454089.html)。上述淹没动态变化在鄱阳湖水域及湿地生态系统均形成了显著生态效应,不仅造成了偏枯水文年的季节性水资源短缺,也导致了洲滩湿地植被旱化、珍稀候鸟栖息地生境质量下降,以及局部湖区藻类水华集聚、鱼类资源锐减、沉水植被萎缩、底栖动物小型化及多样性减少等一系列生态问题[9,14,16-17]。淹没动态急剧变化驱动的鄱阳湖湿地生态系统演变已经引起了国内外学术界的广泛关注,并引发了大量关于三峡工程生态影响的讨论。

针对上述现象,目前学术界普遍关注的两大核心问题包括:(1)三峡运行以来鄱阳湖湿地淹没动态,包括淹没开始时间、淹没结束时间以及淹没历时到底发生了怎样的变化?(2)鄱阳湖淹没动态的时空变化到底幅度有多大,是否超出了自然变率而形成了趋势性风险?上述问题的回答对于认识鄱阳湖湿地在后三峡工程时代的水文过程演变,以及据此优化调控鄱阳湖湿地生态水文过程,保障湖区生态系统完整性及稳定性具有重要意义[9,17-18]。然而,目前在鄱阳湖湿地开展的三峡水文影响研究多集中在基于站点水文观测数据的水位、流量变化计算,基于分布式水文模型的三峡运行影响估算,以及基于遥感观测的水域面积变化监测等,并侧重于气候变化与三峡工程对近年来鄱阳湖水情演变的影响分量分析[19-20]。然而,针对淹没动态这一对湖泊湿地生态过程具有直接影响的水情变化,目前尚未对其在后三峡工程时代的时空演变形成系统定量评估结果[21]。因此,本文结合水文、地形及遥感再分析数据,从站点与全湖尺度系统量化了后三峡工程时代(2000-2020年)鄱阳湖湿地的淹没动态演变,包括其淹没开始时间、淹没结束时间以及淹没历时的变化趋势、幅度及显著性。研究结论将从淹没动态角度深化当前对三峡工程水文影响的认识,同时为后续的鄱阳湖生态水文过程调控及流域综合管理提供理论与数据支撑。

1 数据与方法

1.1 鄱阳湖湿地概况

鄱阳湖湿地(图1)是我国最大的淡水湖泊湿地,也是我国首批被列入国际重要湿地名录的湿地,具有“洪水一片·枯水一线”的独特水文特征[22]。鄱阳湖南纳赣江、抚河、信江、饶河、修水五河及未控区间来水,经湖盆调蓄后由北部湖口水道注入长江[23]。受长江中游复杂水系结构及季风气候的双重影响,其年内水位变幅高达11 m[24],湿地洲滩在高水位变幅下频繁淹没或出露,并受益于此发展出了极高的生物多样性[25-30]。因周期性淹没/出露维持的极高生物多样性是鄱阳湖湿地发挥其各类生态系统服务的关键,所以维持鄱阳湖湿地的自然淹没动态对于保障其生态安全具有至关重要的意义。

图1 鄱阳湖湿地概况(背景图为Landsat 8影像6、5、2波段的假彩色合成影像)(A)枯水期的鄱阳湖湿地,(B)丰水期的鄱阳湖湿地Fig.1 The Lake Poyang Wetland (the background image is a false color composition of the Landsat 8 image with the Band 6, Band 5, and Band 2 to red, green, and blue, respectively): (A) Lake Poyang Wetland in the dry season, (B) Lake Poyang Wetland in the wet season

1.2 淹没动态的表征

洪泛型湖泊湿地淹没动态对其生态过程的影响直接体现在淹没或出露两种差异显著的水文状态上,因此,对淹没/出露状态持续时间的统计是定量表征淹没动态对生态系统影响的关键[21]。因此,本研究选择淹没开始时间(start of the first inundation, SFI)、淹没结束时间(end of the last inundation, ELI)表征淹没状态的起讫时间,并与淹没历时(inundation duration,IDU)共同衡量湖泊湿地淹没动态。

其中,点尺度淹没变量的计算通过对比水文站观测水位与站点高程获得,淹没开始时间SFI、淹没结束时间ELI以及淹没历时IDU分别以点位高程初次低于湖水位的儒略日、末次高于湖水位的儒略日以及两者间的时间间隔提取;并以其占年总天数的百分比表征,单位均为%。区域尺度的淹没动态变量则基于遥感影像观测的水域范围计算,即以首次观测到各像元为水体像元的日期、末次观测到各像元为水体像元的日期以及两者之间的时间间隔分别作为各像元的淹没开始时间、结束时间及淹没历时。区域尺度的上述变量也首先由日期转变为儒略日,然后以其在年总时长中的占比量化,单位亦均为%。

对于淹没开始时间SFI,其数值范围一般为1%~50%,即集中在上半年,数值越小表示其开始淹没的时间越早;对于淹没结束时间ELI,其数值范围一般在50%~100%,即集中在下半年,数值越小表示其结束淹没的时间越早;淹没历时IDU由SFI与ELI的时间间隔决定,数值越小表示淹没时间越短,反之亦然。

1.3 数据获取与预处理

点尺度鄱阳湖湿地淹没动态的定量计算主要基于水文站实测数据及湖区数字高程模型(digital elevation model,DEM)进行,本研究选择了主湖区水位与高程数据均齐全的都昌站、吴城(赣江)站及棠荫站三水文站所在像元,得到了其1980-2019年日尺度的淹没开始时间SFI、淹没结束时间ELI以及淹没历时IDU。上述水位与DEM数据均来源于江西省水文局并由其进行质量控制。需要说明的是,鄱阳湖湿地的水位观测数据均基于吴淞高程基准观测,DEM数据则基于1985国家高程基准观测。在采用水位与高程数据计算各淹没动态变量时,以转化系数对各站水位数据进行了由吴淞高程基准向1985国家高程基准的转换;都昌站、吴城(赣江站)与棠荫站的高程转换系数分别为-1.653、-2.260以及-1.716[21]。

全湖尺度鄱阳湖湿地淹没动态的计算基于GWS(Global Water Surface)全球水体数据集进行(https://global-surface-water.appspot.com/)。GWS数据为欧盟委员会联合研究中心基于Landsat系列卫星反演的全球水域空间分布月度数据,空间分辨率为30 m,为包含陆地、水体的二值数据。本研究基于其在鄱阳湖湿地2000-2020年的432幅水体分布图计算其历年淹没开始时间SFI、淹没结束时间ELI及淹没历时IDU。研究边界以鄱阳湖行星点的8000 m缓冲区确定,确保涉及研究区所有年内存在淹没、出露交替现象的湿地像元[31]。

1.4 各淹没动态变量的变化检测

对于点尺度及全湖尺度的各淹没动态变量,均首先统计其在2000-2020年间的多年平均状况,以其反应鄱阳湖湿地淹没动态在此期间的气候态特征。然后,采用以年份为自变量的标准回归系数法揭示其在各站点或各像元的多年变化速率,并以其回归系数的显著性量化此变化趋势的显著性。标准回归系数法[32]是指剔除各淹没变量与时间变量(即年份)尺度效应后的回归系数,其绝对值越大指示各淹没变量随年份变化的速率越大;其绝对值越小则指示各淹没变量随年份变化的速率越小。标准回归系数的正或负值指示各淹没动态变量随时间的变化趋势,正值代表各淹没变量值随年份的上升,而负值则指示各淹没变量值随年份的下降。

2 结果

2.1 点尺度的鄱阳湖湿地淹没动态

2.1.1 点尺度鄱阳湖湿地淹没动态的多年平均特征 因点尺度水位观测数据时间序列较长,本研究对点尺度各淹没动态变量的分析在1980-2019近40年间展开,重点关注后三峡工程时代,即2003年后的鄱阳湖湿地淹没动态。

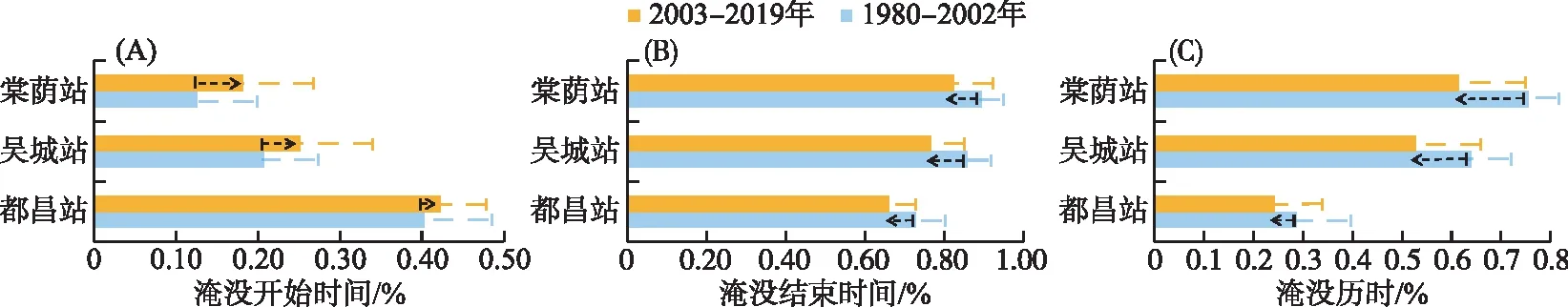

图2A为各站点淹没开始时间SFI在三峡运行前后的多年均值。由图可见,2003-2019年,各站点淹没开始时间SFI在棠荫、吴城、都昌站的多年均值分别为18%、25%和42%,即分别在年内的第66天(3月7日)、92天(4月2日)和154天(6月3日)开始淹没;且均较1980-2002年有所推迟,其中棠荫站推迟幅度最为显著(P<0.05),但吴城站(P=0.11)与都昌站(P=0.45)的推迟幅度并不显著;从数值上看,淹没开始时间的推迟幅度在棠荫、吴城、都昌站分别为20、16和7 d。

图2 各站点淹没动态在三峡运行前后的多年均值Fig.2 Multi-year averaged inundation dynamics of each gauging station before and after TGD

淹没结束时间ELI在三峡运行前后的多年均值如图2B所示。2003-2019年,淹没结束时间ELI在棠荫、吴城、都昌三站的均值分别为89%、86%和73%,即分别在年内的第301天(10月28日)、280天(10月7日)和241天(8月29日)结束淹没;且较1980-2002年的淹没结束时间均大幅提前,其中吴城站提前幅度最为显著(P<0.01),都昌站(P=0.01)与棠荫站(P=0.02)的提前幅度也达到了P<0.05的显著性水平;从数值上看,淹没结束时间的提前幅度在棠荫、吴城、都昌站分别为25、34和24 d。

各站淹没历时IDU在三峡运行前后的多年均值如图2C所示。由图可见,棠荫、吴城、都昌站淹没历时在2003-2019年的多年均值分别为61%、53%和24%,即年内分别淹没224、192和88 d;且各站淹没历时均较1980-2002年大幅缩短,其中棠荫站与吴城站的缩短幅度均达到了P<0.01的显著性水平,而都昌站(P=0.22)的缩短幅度并不显著;从数值上看,淹没历时的缩短在棠荫、吴城、都昌站分别达到52、41和16 d。

上述基于站点尺度的研究揭示,鄱阳湖湿地淹没动态在三峡运行后发生了显著变化。就多年平均状态而言,相较于1980-2002年,三峡运行后(2003-2019年)的鄱阳湖各站点淹没开始时间均有小幅延迟,淹没结束时间则均大幅提前,因而淹没历时在各站点均有缩短。

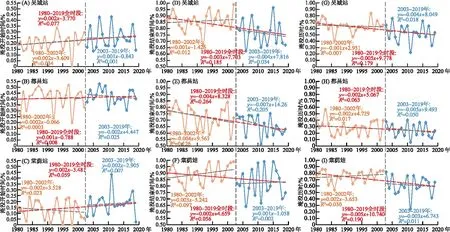

2.1.2 点尺度鄱阳湖湿地淹没动态在后三峡工程时代的演变 为揭示鄱阳湖湿地淹没动态的演变过程,图3给出了各淹没动态变量在1980至2019年各站点的历年变化过程曲线。三峡运行前(1980-2002年)及运行后(2003-2019年)的淹没动态分别以橙色和蓝色曲线标注,红色虚线为各变量变化的总体线性趋势。

图3 各站点鄱阳湖湿地淹没动态变化(1980-2019)Fig.3 Inundation dynamic changes of the Lake Poyang Wetland at each gauging station (1980-2019)

由图3A~C可见,淹没开始时间SFI在近40年的各测站均有上升趋势,即淹没开始时间均有所推迟;但此推迟趋势在各测站均不显著(P>0.05);最大的淹没开始时间推迟幅度仅为0.002每年(吴城站、都昌站),即每年仅推迟约0.72 d。单就三峡运行后的变化来看,各站点淹没开始时间的推迟趋势亦不显著,甚至吴城站2003-2019年间的淹没开始时间推迟幅度较1980-2002年更小。

淹没结束时间ELI的历年变化如图3D~F所示。由图可见,多数站点淹没结束时间ELI在近40年显著减小(吴城站P<0.01,都昌站P<0.001),即淹没结束时间显著提前。最大的ELI减小幅度达0.004每年(都昌站),即淹没结束时间的提前速率为1.46天/年。南部湖区靠近湖流上游的棠荫站ELI减小趋势偏弱(变化速率: 0.002 ELI/a),每年淹没结束时间仅提前约0.72天,且此提前趋势不显著(P=0.143)。单就后三峡工程时代的变化而言,各站点淹没结束时间ELI的减小速率均在2003年后更为剧烈,即淹没结束时间的提前主要发生在三峡运行以后。

图3G~I为各站点淹没历时IDU在1980-2019年间的变化。1980-2019年,鄱阳湖湿地淹没历时IDU在吴城与棠荫站均显著减小(P<0.01),即淹没历时显著缩短。由淹没开始时间SFI与结束时间ELI的变化情势可知,近年来各站点淹没历时的缩短主要取决于淹没结束时间的提前,而淹没开始时间变化并不显著。各站最大的淹没历时缩短幅度出现在吴城与棠荫站,均为1.83天/年。就2003年前后两阶段的变化差异来看,鄱阳湖淹没历时的缩短主要发生在2003-2019年,即三峡工程运行以后。

综上,各站历年淹没动态的变化与其多年平均变化趋势一致,亦呈现淹没开始时间小幅延迟、淹没结束时间大幅提前,进而淹没历时缩短的总体形势,此为点尺度揭示的后三峡工程时代鄱阳湖湿地淹没动态演变的主要特征。

2.2 全湖尺度的鄱阳湖湿地淹没动态变化

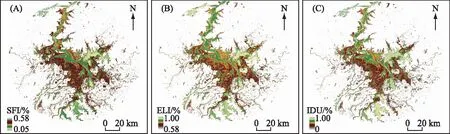

2.2.1 全湖尺度的鄱阳湖湿地淹没动态多年均值 基于2000-2020年的GWS水域空间分布数据,以各像元年内水体的出现频率为依据计算鄱阳湖湿地全湖尺度的淹没动态,结果如图4所示。

图4 鄱阳湖湿地各淹没动态变量在2000-2020年间的平均空间分布(A为淹没开始时间SFI,B为淹没结束时间ELI,C为淹没历时IDU)Fig.4 2000-2020 averaged inundation dynamic variables of the Lake Poyang Wetland((A)Start of the first inundation (SFI),(B) End of the last inundation (ELI),(C) Inundation duration (IDU))

图4A为淹没开始时间SFI在2000-2020年间的平均状态。SFI的全湖均值为32%,即全湖平均在年内第117天(4月27日)开始淹水,但SFI值的空间分布存在显著空间异质性。其中,深泓线附近SFI值最低,即最早开始被淹没;沿深泓线两侧SFI值逐渐升高,即淹没开始时间逐渐推迟;至入湖河流三角洲及湿地边缘SFI值最高,为整个湿地历年最后被淹没的区域。洲滩主体部分的SFI值一般为35%~40%,即于年内第128~146天开始淹水,对应日期一般为每年的5月8日-5月26日。值得注意的是,因湖底高程偏低,三角洲及湿地边缘零散分布的碟形湖往往出现局域SFI低值区,其淹没开始时间与深泓线附近区域持平,多年均值约为13%~20%,即于年内第47~73天开始被淹没,对应日期约为每年的2月16日-3月14日。

图4B为淹没结束时间ELI在2000-2020年的全湖平均状态。近20年间的ELI全湖均值约为81%,即全湖平均于年内第296天(10月23日)结束淹没。淹没结束时间ELI的湖区分布规律明显:深泓线附近ELI值较高,即结束淹没的时间较晚,是退水阶段最后出露的区域;沿深泓线向两侧ELI值逐渐降低,即淹没结束时间逐渐提前;至入湖河流三角洲及湿地边缘ELI值最低,即在整个湿地历年最早出露。洲滩主体部分的ELI值约为70%~75%,即于年内第256~274天结束淹水,对应日期一般为每年的9月13日-10月1日。与淹没开始时间类似,淹没结束时间ELI亦在碟形湖出现局域高值,此处的ELI多年均值多高于85%,即至少于年内第310天后才结束淹水,对应日期约为每年的11月6日。形成此现象的原因为,2003年以后,为应对秋冬季干旱,鄱阳湖区域在碟形湖修建的闸控工程增多,其延迟泄水导致了碟形湖淹没结束时间的推迟。

图4C为近20年平均的鄱阳湖湿地年淹没历时IDU。其区域均值约为45%,即全湖平均的每年淹没时长为164 d,标准差为23%(84 d),即大部分洲滩年内约22%~68%的时间处于淹没状态,年均淹水80~248 d。湖泊深泓线附近的年淹没历时最高,IDU可达100%,为常年水域;沿深泓线向两侧IDU逐渐降低;至入湖河流三角洲及湿地边缘淹没历时最低,IDU仅20%~40%,即年均淹没时长仅为73~146 d。同样的,碟形湖为鄱阳湖淹没历时的局域高值区,其IDU多年均值高达60%~80%,即年淹没时长约219~292 d,远高于洲滩其他部分,与湖泊深泓线附近水平相近。

2.2.2 全湖尺度鄱阳湖湿地淹没动态在后三峡工程时代的演变 为揭示后三峡工程时代鄱阳湖湿地全湖尺度的淹没动态变化及其空间差异,图5给出了对2000-2020年各淹没动态变化速率及显著性的检测结果。

图5 鄱阳湖湿地各淹没动态变量在2000-2020年间的变化趋势(A与B分别为淹没开始时间的变化速率与显著性;C与D分别为淹没结束时间的变化趋势及显著性;E与F分别为淹没历时的变化趋势与显著性)Fig.5 Changes in inundation dynamic variables of Lake Poyang Wetland during 2000-2020((A) and (B) Changing trend and significance of the start of the first inundation; (C) and (D) Changing trend and significance of the end of the last inundation; (E) and (F) Changing trend and significance of the Inundation duration)

由图5A~B可见,淹没开始时间在近20年主要呈增加趋势(以绿色标注),即春季淹没开始时间整体推迟,且此推迟趋势在部分湖区达到了P<0.05的显著性水平(图5B)。与此同时,湖区仍存在部分淹没开始时间提前的区域(以红色标注),主要集中在通江水道及碟形湖,但此提前趋势并不显著(P>0.05)。整体来看,淹没开始时间推迟的部分约3920 km2,占全湖总面积的64%,推迟幅度约0.003/年(即1.1天/年);而淹没开始时间提前部分的面积仅2251 km2,占全湖总面积的36%,提前幅度均值也仅为0.002/年(即0.73天/年)。由此可见,三峡运行后的偏枯水情驱动了鄱阳湖整体淹没开始时间的推迟,但三峡汛前排空通过提高长江水位、增强对鄱阳湖出流的顶托作用也一定程度上抬升了初春季节湖水位、提前了其淹没开始时间;但此提前效应微弱,仅波及到了入江水道,并未对湖泊主体产生影响。此外,随着近年来各碟形湖控湖工程的修建,鄱阳湖周边地区为应对低枯水位采取的人为措施效果逐渐显现,在局域湖区改善了偏枯水情,提前了局域湖区淹没开始时间。

图5C~D为近20年研究区淹没结束时间的变化趋势及显著性。2000-2020年,鄱阳湖湿地淹没结束时间在湖泊主体部分有所提前(即ELI值下降,以红色标注),而在碟形湖广布的三角洲洲滩则有所延迟(即ELI值升高,以绿色标注)。其中,淹没结束时间的提前较为显著(P<0.05),而淹没结束时间的延迟并不显著(P>0.05)。整体来看,淹没结束时间提前的部分面积约4267 km2,占全湖总面积的72%,提前幅度平均为0.004/年(即1.46天/年);而淹没结束时间延迟部分的面积仅1685 km2,占全湖总面积的28%,延迟幅度均值仅约0.003/年(即1.10天/年)。由此可见,三峡工程汛末蓄水导致的鄱阳湖退水加速引发了湖泊主体的淹没结束时间提前,并在全湖区均有显著表现。但由碟形湖区的淹没结束时间推迟可见,控湖工程在碟形湖区的建设运行有效缓解了近年来鄱阳湖部分洲滩的超前出露问题,为保障局域湖区水生态及湿地生态安全发挥了积极作用。

图5E~F展示了近20年鄱阳湖湿地淹没历时的变化趋势及显著性。2000-2020年,鄱阳湖湿地淹没历时在湿地水域附近缩短(IDU下降,以红色标注),而在碟形洼地广布的洲滩延长(IDU上升,以绿色标注)。淹没历时的缩短在很多区域都达到了P<0.05的显著性水平,而淹没历时的延长并不显著(P>0.05)。由此可见,三峡运行后,随着湿地主体淹没开始时间的推迟及淹没结束时间的提前,其淹没历时显著缩短;但碟形湖广布的局域湖区因存在控湖工程调节,年均淹水历时在后三峡工程时代未发生显著变化。

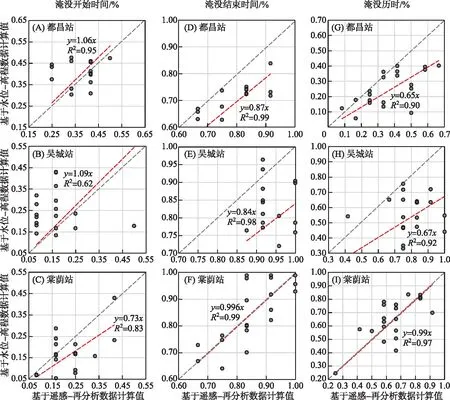

2.3 不同尺度淹没动态变量计算结果的精度验证

本研究基于不同数据源、不同原理分别计算了点尺度与全湖尺度的鄱阳湖湿地多淹没动态变量,并对其变化趋势进行了定量分析。就不同计算结果的精度来说,站点尺度的淹没动态变量因基于水位实测数据与DEM计算,其总体精度较高,主要误差来源于DEM数据的误差。而各全湖尺度的淹没动态变量则基于GWS月度水域空间分布数据计算,因GWS数据基于16天30米分辨率的Landsat系列卫星影像生产,即合并了同月2~3幅Landsat影像识别当月水域,因此其对淹没时间的提取存在基础误差,约为0.04(即16天/365天)。

为进一步验证各空间尺度计算结果的准确性,本研究进一步对各变量在站点与全湖尺度的计算结果进行了相互校验,结果如图6所示。由图可见,虽然各淹没动态在各站点均有一定误差,但点尺度与全湖尺度计算结果基本在1∶1线附近(各站各变量的站点与全湖尺度计算结果线性拟合线的斜率均值为0.88,R2均值为0.91),即本研究基于不同数据源、不同原理计算的各淹没动态变量具有很好的一致性,对鄱阳湖淹没动态的表征具有较高精度。

图6 点尺度与全湖尺度淹没动态变量计算结果的交叉验证Fig.6 Cross validation of inundation dynamic variables calculated at plot and regional scales

3 讨论

本研究结合水文站实测数据、湖盆数字高程模型以及遥感、再分析资料,以高程低于水位的频率(点尺度)以及年内水体出现的频率(全湖尺度)为依据,分别计算了鄱阳湖湿地站点及全湖尺度的淹没起讫时间(即淹没开始与结束时间)及淹没历时,并以此为基础对三峡水库运行前后鄱阳湖湿地淹没动态的时空演变进行了量化评估,揭示了其在三峡运行前后的均值差异、多年动态变化及上述变化的显著性与空间异质性。

关于淹没开始时间,本研究对其在湿地主体部分推迟的发现与前期相关研究的推论一致,即三峡运行后鄱阳湖低枯水位频现、枯水期延长,因此大部分洲滩的春季淹没开始时间会有所推迟[33-34]。但本研究同时发现,鄱阳湖湿地仍有38%的区域近年来淹没开始时间提前。从空间分布来看,淹没开始时间提前区域主要有两块:其一为湖口水道,即鄱阳湖与长江连接的狭长水道;其二为碟形湖或连圩并垸区,多存在控湖工程。从三峡工程的调度模式来看,其通常会在5月中旬进行汛前排空,释放库容,以应对丰水期要汇入的上游洪水[35]。此汛前排空会导致下游长江干流水位抬升,进而增强对鄱阳湖出流的顶托,提高鄱阳湖水位,从而导致部分洲滩淹没开始时间提前。但由淹没开始时间的多年变化来看,三峡汛前排空对鄱阳湖水位的抬升作用仅发生在入江水道区域,对开敞湖区并未形成实质性影响。而在碟形湖与连圩并垸区,淹没开始时间的提前主要取决于近年来鄱阳湖周边为应对季节性干旱采取的人为措施。因为2003年以后,为应对秋冬季干旱,鄱阳湖周边碟形湖修建的闸控工程逐渐增多[36],其提前蓄水导致了湖区局域淹没开始时间的提前。

关于淹没结束时间,本研究对其在湿地主体部分提前的发现与前期相关研究推论一致,即三峡工程汛末蓄水会导致退水期长江干流水位骤降,进而对鄱阳湖出流产生拉空作用,使其退水加速,洲滩淹没结束时间提前[37-38]。但本研究的时空变化检测发现,鄱阳湖湿地近年来仍有28%的区域淹没结束时间推迟,且主要发生在碟形湖或连圩并垸区。此现象的形成仍与闸控工程的调度运行有关[36]。三峡工程运行后,为应对秋冬季偏枯水情对越冬候鸟、渔类三场(产卵场、索饵场、越冬场)、水产养殖及工农业取水等的影响,鄱阳湖周边区域开展了一系列工程措施,包括敏感湖盆区碟形湖建设、已有碟形湖的闸控工程建设以及支流水库群的联合调度等[39],上述措施有效提高了鄱阳湖局域湖区(碟形湖)的枯季水位,推迟了其淹没结束时间。

关于淹没历时,本研究对其在湿地主体部分缩短的发现与前期相关研究推论一致,即随着近年来鄱阳湖水情的偏枯,其年均淹没历时会缩短[38]。但本研究的时空变化检测发现,鄱阳湖湿地仍有30%的区域淹没历时在近年来有延长现象,且仍主要在碟形湖或连圩并垸区。综合春季淹没开始时间与秋季淹没结束时间变化原因的分析,鄱阳湖近年来淹没历时的整体延长也与控湖工程的调度运行有关[40]。综上,本研究通过对多淹没变量时空演变的系统监测,从站点与全湖尺度分别给出了基于实测而非模型模拟的鄱阳湖淹没动态量化评估结果,并从空间尺度揭示了后三峡工程时代淹没动态演变在碟形湖与主体湖区的巨大差异。

4 结论

本研究采用多源数据,从多时空尺度对鄱阳湖淹没开始时间、淹没结束时间及淹没历时等淹没动态在2000-2020年间的变化进行了系统定量评估,揭示了鄱阳湖湿地淹没动态在三峡运行前后的显著变化,以及碟形湖、主湖区等不同位置的淹没动态变化差异。得出的主要结论包括:在后三峡工程时代(2003-2019年),鄱阳湖湿地淹没开始时间除在入江水道及存在控湖工程的碟形湖有所提前外,其余区域的淹没开始时间均被推迟;推迟部分的变化速率约为0.003/年(即1.10天/年),面积约占全湖总面积的64%。鄱阳湖湿地淹没结束时间在后三峡工程时代(2003-2019年)整体提前,仅于存在控湖工程的碟形湖有所延迟;湿地整体淹没结束时间的提前速率为0.004 /年,即1.46天/年。鄱阳湖湿地淹没历时在后三峡工程时代则整体缩短,缩短区面积约占全湖总面积的70%,缩短速率约2.19天/年;仅通江水道及碟形湖的淹没历时无显著缩短趋势。本研究结果系统量化了鄱阳湖湿地淹没动态在后三峡时代的演变,揭示了其淹没动态在站点及全湖尺度的变化幅度、速率及显著性,同时揭示了碟形湖与主湖区淹没动态演变的差异,为认识三峡工程在鄱阳湖湿地产生的水文效应,以及正确理解水文变化驱动的后三峡工程时代鄱阳湖湿地生态系统演变提供了理论与数据基础。

——三峡工程