城市功能中心时空分化及其规划政策驱动机制

——以苏州市中心城区为例

唐永伟,刘合林,罗 梅,高俊阳,慈 慧

(a.华中科技大学 建筑与城市规划学院;b.湖北省城镇化工程技术研究中心,武汉 430074)

城市多中心结构一直是城市地理学、城市经济学研究的核心对象,对于城市多中心的研究主要从形态和功能2个维度展开(Yu et al., 2022)。城市功能中心属于“形态多中心”的范畴,是构成城市中心体系,形塑城市空间结构的核心。城市功能中心的演化与城市的功能变迁密切相关,集聚经济与不经济产生的向心力和离心力作用是城市中心形成的内在机制(Agarwal et al., 2012)。研究普遍认为,城市功能中心是向周边提供服务的功能极核,是城市与更大区域发展战略对接融合的支点,也是城市通过分工谋求区域地位,实现对外吸引力、竞争力与掌控力的关键空间(晏龙旭 等,2022)。当前,中国城市普遍进入存量空间更新阶段,发展重心由空间规模扩张转向存量功能的优化提升,引导城市多中心发展成为构筑城市发展动能的重要手段(孙斌栋 等,2017)。但是,对于城市多功能中心的时空演化路径、形成规律及其驱动机制的认识仍较为欠缺,这也导致相关的实践缺乏理论指导。因此,如何在识别功能中心基础上,发现其时空演变规律和驱动机制,是理论探索的首要工作,也是开展本研究的出发点。

1 文献综述

多中心的有效识别是开展演化规律研究的前提。对城市功能中心的识别是随着对其类型特征认知而逐渐深化的。早期研究将城市功能中心作为表征城市空间结构的一个整体加以认知,关注其要素的高度集聚(Giuliano et al., 1991; Liu et al., 2016),如聚焦城市的居住中心和就业中心(张桂霞,1994;胡瑞山 等,2016),强调人口的集聚空间即是城市功能承载的中心。一般而言,城市功能布局经历“商品交易功能-生产功能-服务功能”的转型过程,城市中心区服务功能提升呈现由生活、金融、商务中心向文化、科创和消费中心转型的特征(盛维 等,2020)。功能中心的服务类型也不断衍生,成为一个功能复合多元(Batty et al., 2004;Zhong et al., 2017)的功能极核区域(Long et al.,2018),是综合性的功能中心。在原居住和就业中心基础上,已有研究对城市的多种单一功能类型中心的分布特征展开探讨(阎小培 等,2000;徐秀玉 等,2010;陈蔚珊 等,2016)。然而,城市功能中心应当被视为一个协同演化的统一整体来进行研究。伴随大数据驱动的城市研究兴起,对于城市多功能中心的认识也得到深化。如吴康敏等(2016)采用城市热点(Points Of Interest, POI)数据,聚焦广州商业中心,将其细分为生活类、商务类、金融类等5类,透视其“双核”空间结构和分布分异特征;毛帅永等(2019)采用POI数据、夜间灯光和路网等多源数据,识别出武汉主城区商服中心、交通中心、工业中心、居住中心的空间分布。宋辞等(2019)聚焦城市不同尺度,采用POI 数据,出租车GPS轨迹数据以及新浪微博签到数据识别科教中心、休闲中心、文化中心、金融中心等4种市级中心及区级和街道级的功能中心。可见,数据的多源化和精细化,为精准刻画城市功能中心,归纳其分布及演化规律奠定基础。就功能中心的识别方法而言,包括阈值法,空间统计分析方法如局部莫兰指数,回归分析法如非参数模型等(Yu et al., 2021)。所采用的数据包括人口和就业分布等传统统计数据、手机信令数据(张亮 等,2017),出租车轨迹数据(Liu et al., 2015;郭轩 等,2016)、POI 数据(Li et al., 2018;杨子江 等,2020)、夜间灯光遥感数据(Chen et al., 2017; Lyu et al., 2021)等。当前功能中心的识别方法业已成熟,而对于如何进一步识别功能中心类型演化则鲜有涉及。

对于城市功能中心的形成和演化机制的研究也是日益受关注的方向。国外主要从市场机制角度展开,如有学者认为集聚效应是多中心形成的关键(Agarwal et al., 2012);也有学者提出城市基于交通、环境等条件改善而主动去中心化,促使原有中心功能的分散和新中心的集聚的观点(Nishiura et al., 2022)。此外,有学者从城市经营型政府理论和增长机器理论角度给出解释(Mossberger et al.,2001);也有学者通过定量方法识别影响因素进而做出机制解释(Veneri et al., 2012)。国内研究则对中国急剧扩张的城市空间结构演化的影响因素、机理进行探讨。目前,仅有少量学者关注到中国的制度环境独特性,将土地和住房制度变革、市场化改革、体制转型等纳入多中心解释框架中(Wei,2012; Wu, 2018; Sun et al., 2020),关注城市空间结构快速重构中政府与市场的共同作用。

综上所述,国内外学者对于城市功能中心的研究内容较为丰富,视角多元,方法多样,但在以下方面仍有待深入。首先,随着全球城市的发展,现有研究日益关注城市功能中心体系的构建和精细化调控优化,并将其作为城市提高运行效率和竞争力的关键。但当前研究仍集中于城市多中心的特征,关注不同类型的功能中心的分布格局,而对于中心的功能类型、规模、范围等特性的认知和空间演化规律的总结较少,对于功能中心的形成历程、空间组织特征、功能分化路径的研究明显不足。究其原因,关键在于可有效表征数据较为缺乏。就目前可用的数据看,夜间灯光数据、手机信令数据虽然可有效识别城市中心,但难以有效表征其功能集聚类型,而历时态数据的缺失更是制约了对其演化特征的研究;融合静态“场所”和动态“联系”的多源数据可较为精细化地识别功能中心类型,但也由于历时态、统一标准的多源数据获取困难而难以开展;传统统计数据,如就业密度、人口分布等,虽然时间跨度较长,但数据的空间分辨率不足,且难以较为全面地反映多类型的功能中心。可见,如何选取相对可行的数据,基于实证案例透视功能中心的空间分布和功能分化特征是当前研究的难点。

再者,多中心的形成机制方面,研究多集中于城市经济学视角,并将市场机制作为重要的认知基础。就中国而言,政府制度体制的独特性叠加快速的城市空间重构进程,势必对城市多中心的演化产生重要影响,因此,基于政府政策治理视角的观察十分必要。但目前相关研究较少,特别是基于多层级政府间的政策尺度关系的分析相对不足(郭嘉颖等,2022)。中国的城市政府受中央政府的垂直化管理特征显著,且具有较强资源配置能力,自上而下的战略和政策有效传导是这一治理体系的重要基石。其中,各级、各类规划构成多尺度战略和政策传导的核心工具。在此治理体系下,多层级政府规划政策的干预如何影响城市功能中心的空间生成和功能类型演化,且实际干预效果如何,值得关注,目前尚缺乏对相关案例的研究。

因此,本研究以苏州中心城区为例,选用2012—2020年的长时间跨度POI数据,利用核密度估计法和区位熵法,识别各年度城市功能中心分布及其主导功能类型,并对城市功能中心的空间生成和功能类型分化特征进行归纳总结,进而从政策,特别是规划政策多层级、多尺度空间传导的视角切入,尝试透视城市功能中心时空分化的政策逻辑,并结合城市规划决策提出优化建议,以期为城市中心体系的优化和空间与功能结构效能的提升提供有益参考。

2 数据来源与研究方法

2.1 研究区概况

苏州市位于长三角地区,毗邻上海,是中国历史文化名城和风景旅游型城市。改革开放以来,苏州城市空间经历了快速的规模扩张,复杂的功能体系重组过程(王勇 等,2015;徐银凤 等,2019)。《苏州市城市总体规划(2006—2020)》(中国城市规划设计研究院,2006)提出,构建“组团式+多中心”的城市空间结构,2013年苏州市政府先后出台多项城市更新改造指导意见①苏州市政府《关于企业用地回购的实施意见》(苏府〔2011〕32号)、《关于鼓励积极盘活存量建设用地促进土地节约集约利用的实施意见》(苏府〔2013〕4号)、《关于优化配置城销建设用地加快城市更新改造的实施意见》(苏府〔2013〕147号),标志着城区进入存量更新阶段。苏州城市发展具有典型性、代表性、引领性,其富有远见和创新的城市规划和管理工作,更是成为范例(邓东,2021),为观察城市空间和功能的演化提供典型样本。本文选择苏州中心城区作为研究区,具体范围为:北至京沪高铁,南至沪常高速,西至苏绍高速,东至常嘉高速,总面积844.40 km2。

2.2 数据来源

城市兴趣点数据(POI)是目前开放数据中能反映城市内部功能分布较为精细、准确的数据,本研究POI数据采集时间为2012、2016、2020年。就功能中心的可识别度而言,公众对不同类型的POI数据认知度存在差异(池娇 等,2016)。如,相较于公交车站、停车场等,购物广场、政府机构等设施点更具有功能中心的表征度。基于此,选取餐饮服务、风景名胜、购物服务等POI数据点的集聚区表征城市功能中心。

一般而言,城市功能中心存在主导职能的空间分异(吴康敏 等,2016),不同主导职能类型的中心共同构成城市功能中心体系。如何推动该功能中心体系的优化成为城市提升吸引力和竞争力的重要关切事项。本研究聚焦公共服务、生活服务、商务服务、休闲娱乐服务4类功能集聚区域,原因在于:1)这4类功能囊括城市的生产性、生活性和公共服务功能,构成城市功能中心的主体;2)上述功能类型代表城市功能中心当前演进分化的方向,且易被感知。在4类功能表征数据筛选归类中,经对数据的清洗和归并,确定有效的POI 数据共403 328条,每条数据包含设施名称、地址、经度、纬度、功能大类、中类、小类等功能属性。参考段亚明(2019)、杨子江等(2020)的研究,对上述4 类城市服务功能的POI数据归类划分(表1)。

表1 苏州中心城区2012、2016和2020年POI数据情况Table 1 Statistic of POI Data in Suzhou central urban area from 2012 to 2020

需要说明的是:1)POI数据在功能表征中存在“一体多义”的情况,如购物服务可表征生活服务,但也可归并到休闲娱乐服务。功能中心本身就是一个复合多元的功能空间,且其功能服务也处于不断变化中。因此,在对数据归并中,在借鉴相关学者的划分标准(段亚明,2019;宋辞 等,2019)的同时,也重点考虑了POI所提供的最为本质的服务功能。2)受技术所限,2012 年度城市POI 数据的获取量较少,远低于实际存在设施点量。但经对2012年数据的抽查对比发现,在同一时间截面数据中,相较于城市其他POI点,城市功能中心区域POI点能在高德LBS平台上被相对较为齐全、准确的采集和标注,因此,可认为该年份数据仍能较好地反映城市功能中心的位置和功能特征。

2.3 研究方法

2.3.1 城市功能中心的分布和规模识别

1)核密度估计法 通过对城市POI数据的核密度估计分析,识别城市功能中心位置,核密度计算公式为:

2)自然间断分级法 城市功能中心的范围识别是判断其功能的关键环节。城市功能中心是一个高密度、高复合性的功能区域,与其外围区域有相对明显的功能密度差异性。自然间断分级法分类结果能达到组内差异最小化,且组间差异最大化的效果。相对于等值线树法(Chen et al., 2017),该方法可有效避免因人工设定分段值造成分类结果的主观性。因此,采用该方法对POI 核密度值进行分级,确定5 级分类,并提取前2 个高值区间范围区作为备选的城市功能中心。参考段亚明(2019)提出的城市中心的规模阈值指标,结合研究区情况,将面积>1 km2的区域确定为城市的功能中心。

2.3.2 城市功能中心的主导功能识别

利用区位熵和首位度2种方法确定城市功能中心的类型和等级。区位熵也称为专门化率,通常用以衡量某一产业部门在特定区域的集聚水平(马仁锋 等,2018)。借鉴该指标识别某一功能中心的主导功能类型。计算公式为:

式中:N1为某一功能中心中某功能的POI数量;A1为这一功能中心所有POI的数量;N0为研究区内某功能的POI 数量;A0为研究区内所有的POI 数量。一般而言,LQ>1即表明该中心某一功能专业化程度高,该值越大,功能专业化程度越显著,即是该功能中心的主导功能。

为便于对功能中心的功能演化分析,将某功能中心某个区位熵最大且大于1.3 的功能类别确定为该中心的主导功能类型,其他均为综合性功能中心。依据首位度法,将中心规模较大且功能复合度较高的中心定义为主中心,其他为副中心。

3 城市功能中心的时空分化特征

3.1 城市功能中心的现状总体特征

从功能中心的现状空间分布格局看,2020 年,研究区呈现涵盖5个功能中心的多中心结构(图1)。古城主中心的空间规模和功能集聚度、综合度均处于显著的首位,工业园中心、高新区中心、古城南中心和木渎中心空间规模相当,在1~3 km2之间,均为副中心,形成“一主四副”的格局。就功能中心的相对分布而言,呈现副中心环绕主中心圈层式分布的特征,除了外围相对独立的木渎副中心,其他功能中心呈沿轴线分布的特征,构成“T”字形结构。

图1 苏州中心城区现状与城市总规方案中功能中心体系对比Fig.1 Comparison the distribution of functional centers in Suzhou central urban area between the present situation and that in the urban master plan

功能中心的现状主导功能方面,在“一主四副”的功能中心体系中,古城主中心和工业园区副中心以休闲娱乐服务为主导的,高新区副中心是显著的生活服务中心,古城南副中心是公共服务功能中心,木渎副中心则是综合性中心(表2)。此外,在5个功能中心中,工业园区副中心的商务服务功能区位熵指数达近1.3,呈显著的集聚特征。可发现,工业园区副中心的休闲娱乐和商务服务功能均呈显著集聚特征,是城市的中央活力区(CAZ)。

表2 2012—2020年苏州中心城区功能中心功能主导功能类型变化Table 2 Evolution of the main functional types of functional centers in Suzhou central urban area from 2012 to 2020

将城市功能中心识别结果与苏州城市总体规划进行比较,以此判断空间规划政策的实施成效。根据《苏州市城市总体规划(2011—2020)》(苏州市自然资源和规划局 等,2016),苏州中心城区实施“横T”型拓展战略,打造“一核四城”组团式空间格局(见图1)。总体而言,研究区功能中心的总体分布和功能发展较为符合规划布局,但也存在规划未能有效实现的情形。如古城南副中心和工业园副中心的功能虽与规划较为一致,但现状位置与规划存在空间偏差,中心城区北部的相城片区副中心尚未形成。这表明规划政策在推动城市功能中心演化中仍有不足之处。

3.2 城市功能中心的空间分布分化:单中心向多中心结构分化,主副差序格局显著

从3个年度功能中心的分布看(图2),研究区功能中心呈现典型的单中心到多中心分化的特征。2012年,城市的功能中心位于苏州古城,呈单中心结构。2016年,新增3个城市副中心。其中,工业园副中心位于中心城区东部金鸡湖西岸的中央公园―苏州中心广场区域,古城南副中心位于古城南部吴中区政府―大乐城市广场区域,木渎副中心位于木渎镇灵山路区域。2020年,在苏州高新区狮山广场区域新增高新区副中心。城市由单中心结构成长为“一主四副”的多中心空间结构。就功能中心的空间规模而言(见表2),功能中心呈等级化特征,“主-副”差序格局显著。其中,古城的主中心地位始终未变,且其空间规模远高于其他副中心。2016年以来,各个副中心空间规模基本维持稳定,但最大规模均未超过3 km2,2020年新增的高新区副中心规模也仅有1.34 km2。可见,城市功能中心的空间分化遵循较强的路径依赖和空间锁定效应,功能主中心在集聚的同时伴随着副中心的生成。整体来看,在城市由单功能中心向多功能中心分化过程中,主要呈现围绕原功能主中心“近域生成”的特征。

图2 2012—2020年苏州中心城区功能中心空间分化Fig.2 Spatial differentiation of functional centers in Suzhou central urban area from 2012 to 2020

3.3 城市功能中心的主导功能分化:由公共性向消费性功能,从单一到多元分化

随着城市的空间拓展和功能更新,城市功能中心服务功能不断地生成、集聚、调整、扩散、再集聚,构成其演化的脉络。表2显示,研究区功能中心演化呈如下特征:

第一,各功能中心的集聚功能遵循“公共服务→生活服务→娱乐休闲服务”的分化路径,公共服务的导入是功能中心生成的关键。如2016年,各功能中心的公共服务功能显著集聚(区位熵系数>1),到2020 年,仅有2 个功能中心仍保持显著集聚,有4个功能中心分化为以生活服务和休闲娱乐服务功能为主导。就发展最成熟的古城主中心而言,其主导功能类型由生活服务中心调整为综合性中心,进而调整为休闲娱乐服务。这一功能分化特征佐证研究区向消费型城市转型的趋势(汪明峰等,2013)。

第二,功能中心主导功能体系总体呈单一向多元化转变特征。2016—2020年,功能中心主导功能类型由2 类转变为4 类,类型多元化,专业化,且功能中心发展阶段也呈现明显分异。如古城主中心和工业园副中心已发展为休闲娱乐中心,以消费性功能主导,而古城南副中心主导功能呈现由公共服务向生活服务或休闲娱乐服务发展的趋势。不同分化阶段的功能中心可能因所处区位、周边环境的影响而呈现分化方向的差异。在中心体系功能结构方面,功能中心之间既表现出功能互补性,也呈专业化趋势,即,虽然各功能中心仍集聚有多种服务功能,但其主导功能日益显著。

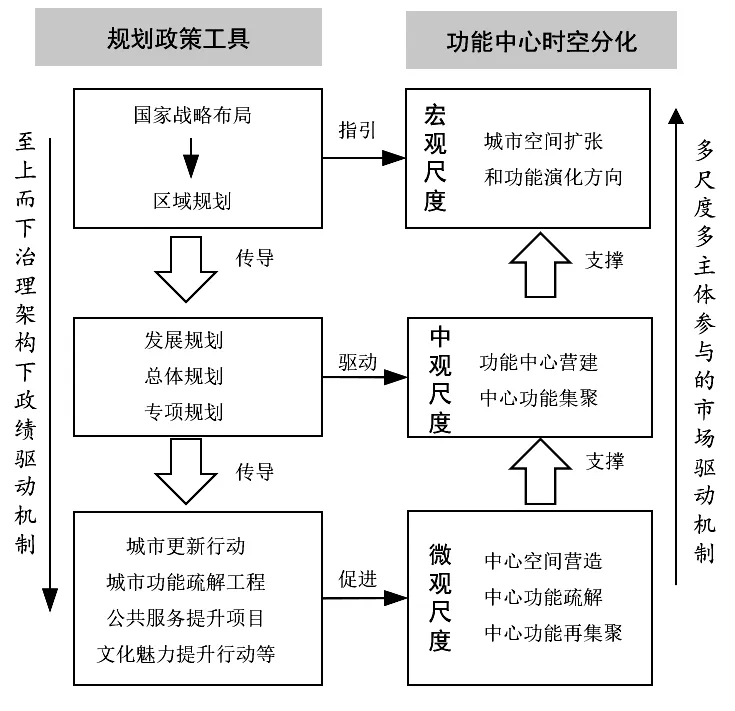

4 规划政策干预视角下城市功能中心演化的驱动机制

城市多中心空间结构的形成是社会经济客观发展进程与城市决策机制的交织在空间上的反映,多重力量在不断博弈的过程中重构城市空间(郭嘉颖等,2022)。多功能中心结构具有显著的尺度效应,呈现多尺度嵌套特征。在中国独特的自上而下的治理架构下,规划机制是一种重要的政策工具(韩博天 等,2013),以发展规划、空间规划为核心的规划体系在城市空间和功能演化中至关重要。在全球化、市场化和分权化等力量的共同塑造下,多层级规划政策的多尺度传导与响应是推动城市功能中心演化的重要力量。城市多中心演化呈现多尺度空间、多行动主体共同作用的特征。其中,宏观外部环境指引功能和空间演化方向;中观政策尺度通过蓝图式规划与有效市场机制的联动,促进城市多功能中心生成;微观政策尺度通过城市功能疏解和空间更新、特色空间营造的协同,促使中心功能的疏聚分化(图3)。

图3 规划政策干预下城市功能中心演化驱动机制框架Fig.3 Framework diagram of the mechanism driving the evolution of urban functional centers under planning policy interventions

4.1 宏观尺度:国家战略布局与区域规划向下传导指引空间和功能演化方向

作为开放复杂的巨系统,城市持续受外部环境作用并进行自我调适,进行持续的功能迭代和空间重构,以获取持续的竞争力。在全球化、信息化等宏观背景下,国家战略布局落位作为重大事件嵌入到城市发展进程,深刻影响城市空间演化方向,也指引功能迭代方向。20 世纪80 年代,基于保护文化名城,传承文化的战略思维,国家要求苏州市“跳出古城,建设新区”,并将其职能定位为文化旅游城市和高新技术基地(施雯,2014)。90 年代,中新合作示范园区落位苏州古城东部,成为苏州城市空间发展的重大转折。由原“东城西园”转变为“一体两翼”的空间格局,奠定了城市组团式布局的基础,也为多功能中心的演化提供空间基础。

区域规划政策则是指引城市功能演化的又一重要方面。2000年后,全球城市区域的崛起客观上要求国家塑造战略区域参与全球竞争,长三角区域成为先行先试区域。中央政府通过区域规划实现其发展战略意图的“尺度下推”,直接指引城市核心功能的发展方向。如相关区域规划②《国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见(2008)》《长江三角洲地区区域规划(2010)》《长江三角洲城市群发展规划(2016)》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要(2018)》提出,苏州应对接上海战略目标,提升商贸金融,科创服务、文化休闲、消费等功能。在规划目标与干部政绩考核挂钩的机制设计下,基于支持中央政府战略实施的考量,城市政府积极制定各种子规划,以细化和落实上位规划(韩博天 等,2013)。经此传导,城市建立核心服务功能演进方向,在客观上也对作为功能服务极核区域的城市功能中心的功能演化提出指引。

4.2 中观尺度:有为政府以蓝图式规划经营城市驱动城市多功能中心生成

在城市空间尺度,城市功能中心体系是塑造城市竞争力和吸引力的核心载体,必然受到城市政府的高度关注和干预。有为政府的主动谋划和对市场资源力量的有序引导是城市功能中心形成的重要动力。随着市场机制改革和央地关系的调整,城市政府成为城市空间重构的重要力量(Wei, 2012; Sun et al., 2020)。城市多中心的规划建设也成为历届政府获取“经济效应”和“政治效应”的重要途径(张京祥 等,2008)。地方政府以城市规划、发展规划等系列规划政策为空间治理工具,通过蓝图式规划搭建城市经营平台,选择核心空间载体打造特色增长集聚点,将其作为招商引资的触媒以驱动新城新区发展。这一增长集聚点,如行政中心、商业中心、CBD等成为城市新功能中心的雏形。2006年以来,苏州市政府通过五年规划和城市总体规划,制定一系列空间和功能中心建设目标(表3)。如《苏州市城市总体规划(2011—2020 年)》提出打造“一核四城”,建设古城城市中心、工业园区中心等5 个功能中心(苏州市自然资源和规划局 等,2016);苏州市“十二五”规划提出,加快工业园区CBD建设,推动越西(古城南)副中心建设。正是在财政收益和政治效益的驱动下,地方政府联合金融资本、房地产公司和设计机构等行动主体,组建城市空间增长联盟,成为城市功能中心形成的重要推手(Woodworth et al., 2022),促使上述规划政策的有效落地和目标实现。

表3 苏州市五年发展规划与城市总体规划对城市功能及空间布局的主要指引Table 3 Main guidelines of Suzhou urban development plan and urban master plan on urban functions and spatial layout

然而,城市功能中心的形成也受到规划政策与市场机制时空不匹配的制约。以苏州高新区副中心为例,其早在20 世纪80 年代就设立,但未采用“产城融合”的规划发展模式,园区生活服务等服务性功能滞后,且受制于工业园区对其市场要素的截留作用(朱东风,2006),发展缓慢。2010 年,城市政府规划建设高新区商业商务中心,并制定用地更新激励政策(施雯,2014),吸引商业购物等生活服务项目的集聚,促进逐渐形成生活服务副中心。此外,虽然相城副中心建设得到规划政策支持,但并未形成。究其原因:1)相城片区本身发展基础差,且受到城市铁路、高速公路等交通廊道的割裂,难以有效吸引市场要素的集聚。2)该片区功能中心的规划政策缺乏连续性和执行力,难以促进功能聚焦。如根据苏州市“十一五”至“十三五”规划,苏州市层面将该片区中心由元和城区转为高铁新城中心(见表3)。相城区层面,规划政策对功能中心的指引更为“摇摆”。古城南副中心的位置偏差也受规划政策调整的影响,从而造成资源的分散化集聚。如原规划中心落位吴中经开区,后又规划调整至越西。而工业园区副中心虽规划落位湖东区域,但湖西CBD区域因距离老城区较近,利于承接老城区要素疏解,且受规划政策支持力度较大,因而率先生成并形成路径依赖。可见,规划政策是否连续及其是否与市场客观规律契合对于功能中心的形成十分重要。

4.3 微观尺度:城市功能疏解与空间营造行动协同促使中心功能疏聚分化

在微观政策尺度,城市功能中心的空间生成与功能塑造遵循两大行动机制。首先,存量更新背景下,以满足人民高品质生活需求为导向,推动老城区功能疏解、提质与空间更新。古城主中心作为老城区,是服务功能最为集中的区域。自苏州市“十一五”规划开始,政府提出疏解古城非核心功能。如通过行政命令,率先将行政服务机构和医疗、教育等设施疏解到新城其他功能中心。同时,落实“三集中”政策,推动古城工业向周边园区集中,以减少古城就业人口,为生活服务功能的疏解创造条件。随着行政服务设施和企业的外迁,为之配套的生活服务功能集聚度进一步下降。与此同时,规划政策引导持续提升古城文化创意休闲服务的核心功能地位,主要通过推动空间微更新,营建高品质文化场所空间。如策划实施桃花坞历史文化片区综合整治、石路商圈、观前商圈升级改造、平江路历史街区改造提升等。随着非文化休闲功能的疏解和新兴文化产业功能的有序导入,古城的文化休闲娱乐服务功能的独特性凸显,并逐渐成为主导服务功能。

其次,以空间资本化为导向,新城特色空间的营造促进新功能中心功能集聚和专业化。在增长主义政策驱动下,增长联盟在新规划的城市功能中心依次导入行政办公、医疗教育等公共服务,布局重大生活性服务项目和文化娱乐休闲项目,推动土地滚动开发。功能中心进入“价值溢出―变现―再投资”的空间生产循环,实现快速的功能集聚和分化。以苏州市工业园副中心为例,根据规划政策,该功能中心建设目标是长三角次级商务服务中心。为实现该目标,政府规划布局公共服务类项目,如中央公园、三甲医院等,以此提升开发预期和价值,该中心率先成为公共服务功能中心。进一步,政府引入地标性项目,如东方之门,塑造商务中心形象,鼓励生产性服务业企业入驻以服务临近园区工业企业,推行公共交通导向的开发(TOD)模式,促进商业商务功能发展。该功能中心的商务服务主导功能得到快速集聚和凸显。随着工业园区产业升级和创新发展,高端人才的集聚带来高端娱乐休闲服务的需求。政府调整规划政策,推动空间用地更新,进一步推动艺术中心、主题博物馆等娱乐休闲消费新业态的集聚(黄良伟,2017)。经上述功能中心演化历程,环金鸡湖区域由行政服务中心向城市CBD演化,进而成为兼具商务服务和娱乐休闲服务的中央活力区,实现其主导功能的分化。

需要指出的是,宏观、中观、微观等不同尺度的规划政策有其发力点和作用机制,城市功能中心的演化是由多尺度规划政策共同推动的。各尺度规划政策通过规划的纵横双向传导机制形成关联,并通过尺度的递进而逐层深化,形成由宏观指引、中观决策到微观实施的功能中心演化框架。其中,横向传导方面,宏观尺度强调区域性规划政策对城市总体的功能和空间发展方向的指引;中观尺度强调城市政府基于政治和经济效应的主动作为,实现对宏观方向性指引的积极响应,如对功能中心的布局和功能分工指引;微观尺度则聚焦于中观尺度所确立的各功能中心本身,强调其功能疏聚分化的行动逻辑。纵向传导方面,宏观、中观、微观等多尺度规划政策通过自上而下治理架构下的政绩考核机制,实现由战略定位到空间和功能落地的传导。

5 结论与讨论

5.1 结论

聚焦城市功能中心,利用苏州中心城区长时间跨度的POI 数据,从空间生成和功能分化2 个维度认识城市功能中心的时空分化规律。在此基础上,基于多尺度空间、多层级规划政策传导视角,构建城市功能中心的分化的认知框架。主要结论如下:

1)苏州中心城区功能中心呈现“单中心”到“多中心”的演变;就单一中心而言,基本遵循“公共服务―生活服务―娱乐休闲服务”的演化路径,就整体体系而言,主导功能类型呈由单一向多元分化的趋势,并共同构成城市中心体系,支撑城市核心功能目标的实现。城市功能中心的主导类型与规划政策目标具有较高的一致性,但也存在实施偏差。

2)多尺度规划政策干预的视角将城市功能中心的演化置于上下传导的、动态化的分析框架中,强化了中国独特的治理架构下规划政策驱动多功能中心时空分化的理论认知。宏观层面,国家战略实施和区域规划的向下传导,推动城市功能迭代和空间重构,指引空间和功能演化方向;中观层面,政府以规划政策体系构建蓝图式规划,通过联动市场机制,推动城市多功能中心的生成;微观层面,多层级政府协同多元主体,以城市功能疏解、空间更新和新城特色空间营造等行动政策,推动城市各功能中心的功能疏解与集聚,塑造功能中心体系。但规划政策也有其局限性,如规划政策与空间和功能发展阶段不匹配,规划的蓝图式思维与市场运行机制的灵活性不相适配,上下层级传导失效,规划持续性差等,均会造成功能中心的生成偏差。

5.2 讨论

本研究聚焦城市功能中心,关注其空间形成过程及主导功能的分化特征,同时,基于规划政策干预视角,从多层级规划政策尺度及其上下传导的治理架构出发,提出城市功能中心时空分化的驱动机制,这是本研究的创新之处。未来仍有以下内容值得进一步探讨。

首先,城市功能中心作为城市功能演化的焦点,有其客观规律。城市功能中心的形成过程存在空间的锁定和功能的路径依赖特征,伴随着城市职能的变迁,功能中心的主导功能也处于动态变化中。规划政策的干预对这一动态变化有着关键的影响作用,也为实施有目标的规划干预提供条件。特别是在存量发展时代,如何认识功能中心的主导功能演化特征,并通过有效的规划政策干预,提升功能中心乃至整个城市的竞争力,是新时期城市战略实施的重要议题。就案例区而言,功能中心主导功能遵循由公共性向消费性功能分化的特征。而且,各功能中心也有向专业化、特色化分化的趋势,这与当前所认知的功能复合特征有所差异。但上述特征是否能构成一般性规律,仍值得持续、多案例的对比研究和理论认识与对话,进而建构功能中心演化的模式图谱。

其次,在功能中心主导功能的专业化演化趋势下,各功能中心之间联系与分工有何规律,功能中心体系如何优化,以支撑城市不断更新的功能目标?回答上述问题,仍需创新研究数据与方法。

再次,在城市增量发展时代,功能中心的演化具有较为强烈的政府主导色彩,但也依赖于有效市场作为核心驱动力量,且功能的形成有其滞后性。以上特征在案例区均有所体现,如城市政府高度的规划执行力推动多个副中心的空间生成和功能集聚,城市主中心功能的疏解和副中心功能的承接和再集聚等。从案例区看,规划政策干预在城市功能中心时空分化中的价值体现最为显著和典型,而规划政策与市场机制的不适配影响功能中心的生成时序、分化进程。实际上,苏州可以提供一个较好的参照样本,用以衡量其他类似城市,如深圳、广州、杭州等,在各自规划政策干预下城市功能中心的发展成效,从而为下一阶段的高质量发展提供有益参考。此外,在城市存量更新时代,中心功能的迭代升级是市场驱动机制下,空间多元利益的再分配和再平衡过程。如何提供及时、精准的规划政策,促进市场机制的有效运行和功能目标的实现,也有待进一步的理论探索和实践总结。