时空叙事视角下红歌歌词的多维解读与价值内化机理

张 薇,王 悦,秦兆祥,杨永春

(1.内蒙古师范大学 a.政府管理学院;b.旅游学院,呼和浩特 010022;2 兰州大学 资源环境学院,兰州 730000)

传统意义上,文本是一种书面表达符号,通常以故事讲解的叙事方式记录过去(Reuben et al.,2008)。这类社会产物隐藏着地理信息(翁时秀,2014),其中时间顺序和空间场域是文本进行叙事时所展示的重要地理标识。文化地理学的时空体概念更是强调了文本时空叙事的重要性,指出文本内容的呈现既要重视时间顺序,又需融入丰富的空间维度(Bakhtin, 2003),目的在于通过时空逻辑进行意义创造(Gabriel, 2000; Kreuter et al., 2007),用以传递经验和指导(Sarbin, 1986;申丹 等,2010)。在此脉络下,国内外研究者对文本展开了地理探索的尝试,揭示文本创作与情感表达的时空语境,如虚构文本中的现实时空地图表达(Tuan,1968);文本的地域空间因素响应(郭萌 等,2011);客观时空景观对传说文本演变的具化等(韩凝玉 等,2022)。

随着新文化地理学的兴起,研究者将文本的时空叙事解读聚焦于人对时空的主观性建构上,认为时空要素不仅是承载文本等文化符号的容器,更是人在社会关系中的主动赋义(钱俊希 等,2015),其包含了个体或群体的思想情感与认知见解,最终使时空要素由客观转向主观,成为一种经验现象(周尚意 等,2014)。文本时空叙事的解读为了解创造主体的潜在动机、价值偏好等内心活动提供了途径(张鸿声 等,2012)。为避免研究出现一般化倾向,李特尔推崇“在一个仔细挑选的小区域内,近距离地观察地理条件和社会事实之间的关系,然后再对它们进行分析”(罗伯特·迪金森,1980;周尚意 等,2014)。在此基础上,研究者多立足于微观尺度时空范畴,探究个体或小群体的日常生活实践,以明晰其自下而上建构的时空价值(钱俊希等,2015),从而论证时空的独特性(周尚意 等,2011)。如阶层、民族内部个体的地方感差异性(周尚意 等,2014);草根社群的空间期望、诉求与愿景(Soja, 1980; Kong, 1995);城市空间扩张的村庄映射(安宁 等,2017);游客自我概念的演变(黄清燕 等,2017)。综上所述,当下的文本时空叙事解读呈现主观性、即时性、微观性的特点(李蕾蕾,2005;唐顺英 等,2011)。时空叙事不仅是个体日常的话语策略,也是群体的宏大叙事,体现为社会主流价值对个体价值观的一种主动引导(林颖,2014)。因此,偏重微观尺度的个体相对性,有时会忽视宏观尺度下的群体共性,使得研究结论难以获得普遍意义。另外,文本时空叙事反映了主体习惯自觉的历史层累,连接着过去与现在(Smith et al., 2016)。而对即时特定时空的关注,则忽视了时空的联系与转换,缺乏跨时空尺度下文本“书写者”与“阅读者”之间的情感传递的内化探讨(周尚意 等,2017)。

红色歌曲(简称“红歌”)是中国共产党带领中国人民在实现民族独立、人民解放和国家富强道路上形成的经典赞歌,囊括了历经百年历史时期的家国故事,是传承中华民族精神,构建集体记忆,引发情感共鸣的宏大叙事。红歌文本创作根植于相对漫长的时空要素,是人民记录、讲述和还原中国新民主主义革命及社会主义建设历史过程的产物,其中蕴含着革命、抗战、解放、奋斗、复兴等特殊事件的时空记忆,受到老、中、青、幼等各年龄层次民众的喜好,是值得新文化地理学界进一步探索的文本领域方向。因此,本文选取红歌文本和红歌相关评论(以红歌的线上评论为主)为研究对象,从时间顺序和空间结构的叙事视角对歌词文本及评论进行多维解读,尝试探究家国尺度下宏大叙事的时空意义建构,揭示文本创作者与受众之间,跨时空的情感唤起和价值内化机理,以期拓展和深化文本时空叙事解读的研究。

1 概念型理论框架

文化转向以及社会文化现象的客观性在地理学界广泛受到肯定(Ernest, 1961),研究者将文本叙事立足于特定的时间节点与空间场域,鉴于时空具有客观存在属性(徐小霞,2012),且时空有助于文本叙事内容的意义创造(Gabriel, 2000; Kreuter et al., 2007),文本解读需建构时空分析路径(罗伯特·戴维·萨克,2010),其目的在于窥探和把握文本蕴含的重要人地关系及社会“秩序问题”(安东尼·吉登斯,1998a;翁时秀,2014)。

时间和空间共同构成事物的存在(陆卓明,1988),时空不仅刻画了事物的维度,同时也赋予主体对客观时空的体验、感知和行为指导(周尚意等,2014;王丰龙,2022)。地理学形成了“时空识别—时空与人类主体内在联系”的研究逻辑(罗伯特·戴维·萨克,2010)。该逻辑将事物研究的历史性、空间性和社会性融为一体,符合历史唯物主义的基本立场(安宁 等,2017)。基于此,文化地理学的文本解读不仅需要关注文本叙事的时空环境(于希贤,1998;梁璐,2008),亦需关注文本的主观建构(Barnes et al., 1992)。人文主义认识论进一步指出文本解读存在“我向”思维、诉诸情感及感悟性3 个层级递进的探究进程(周尚意 等,2017)。1)“我向”思维强调客观存在于时间维度中的空间(如身体)是认知的基础。作为文本依附的“地理本体”(阙维民,2010),时空首先表现(present) 为 规 律 性 和 均 质 性(Gregory et al.,2009),是人们辨识文本叙事内容进行个别化区分的开始。2)诉诸情感强调人对客观时空的主观建构以及对时空赋予意义的过程(牛姝雅 等,2019),在此过程中,文本创作者将自身的情感、认同、意识、精神感知等内心真实主观因素,借助典型时空得以表征(reprensent),使文本中的客观时空具有隐喻作用(唐顺英 等,2011),实现了文本的价值创造。3)感悟性是人文主义认识论的目标,表达了基于文本情感诉诸基础上的人类思维,其侧重于文本受众的读后感知,从中挖掘、思考、深入探讨文本对人性的提升(周尚意 等,2017)。正如哈特向所言“如果地理科学的特殊对象是世界的具体景观,那么地理学就必须研究这些对象现今的形态和作用”(哈特向 等,1996)。由此可知,感悟性涉及文化地理学研究文本的关键性问题:文本中的时空被创作者赋以主观因素成为主观输入物(subjective imports)对后来者的思想及行为产生影响(罗伯特·戴维·萨克,2010),即创作者对文本的价值创造是否会引发现今阅读者的情感共鸣,实现文本意义从创作者到阅读者的输送、领悟和内化?

综上所述,本研究基于人文主义认识论,由“时空识别-时空与人类主体内在联系”的研究逻辑,延伸出“时空表现-时空表征-表征效应”理论框架(图1)。时空表现主要涉及对文本叙事内容空间场域与时间节点的识别,即在空间-时间体系中进行锚定,引发符合科学认知事物所强调的空间涵摄(inclusion)(罗伯特·戴维·萨克,2010)。但仅提供客观时空框架识别事物并非地理学研究的全部,围绕时空体系所形成的人地关系探讨才是核心所在。人作为时空主体,通过书写构建记忆,借物抒情,融情于景,以隐喻的主观性表征时空(Livingstone et al., 1981),时空表征即为“叙事策略与抽象伦理思考的结合”(伍茂国,2014),而文本价值创造,亦是人地关系的表达之一。由此,文本叙事内容的解读呈现时间、空间、隐喻等多维结构。此外,文本解读的人地关系亦体现在受众对其所接受到的时空隐喻的内化中,其体现的是文本价值创造的宗旨:叙事传输作用(布鲁纳,2001;李文英,2017)。受众对文本隐喻的内化表现在受众感知时空叙事的表征上,并从中产生跨时空的临场感,即从时空共识到情感共鸣进而实现个体思想的升华(Green, 2004;严进 等,2013),是整合了注意、想象和情感的独特心理过程(Green et al.,2000),产生了时空表征从创作者传输至阅读者的内化效应。

图1 文本时空叙事解读的理论框架Fig.1 The theoretical framework for the interpretation of textual spatio-temporal narratives

2 数据来源与方法

2.1 数据来源及预处理

选取中共中央宣传部于2019年公布的100首优秀红歌作为研究样本,收集歌词文本①中华人民共和国文化和旅游部官网.https://www.mct.gov.cn/preview/special/8783/8785/201906/t20190624_844578.htm。所涉及的歌曲创作于不同历史背景,记载着不同时期的中国故事和中国精神。数据预处理有3 个步骤:1)于2021-05-01—05 收集百首红歌歌词叙事文本,共计23 864 个字符。2)利用网络信息采集工具,于2021-07-21—31,在用户参与度较高的网易云音乐平台收集研究涉及的红歌的在线评论,共获取128 801条用户贡献内容。3)对所获得的数据进行深度清洗,删除其中无意义的评论,同时删除与红歌感知无关的评论,保留有意义数据共计10 937条,作为分析红歌价值内化及其影响因素的数据支撑。

2.2 研究方法及具体步骤

研究方法以质性分析与自然语言处理方法为主,具体采用扎根理论、TF-IDF 以及主题挖掘(LDA)等。红歌歌词文本不仅篇幅量大且规范连续,呈现非碎片化特征,符合扎根理论运用的基本要求(史达 等,2022),故借助NVivo11 软件,采用扎根理论,对歌词进行文本分析。然而,红歌评论文本具有碎片化特征,不符合扎根理论方法的使用条件。因此,对作为片段文本的红歌评论,采用自然语言处理技术,以凝练文本细粒度信息(董爽等,2019)。尽管上述2种方法归属不同,但机器自然语言本质是人类语言形式化部分的抽取,是对文本的释义推理(马健 等,2003),所以扎根理论与自然语言处理相结合既发挥了质性研究的思考观察功能,又凸显了自然语言处理技术的文本挖掘优势(Zhang et al., 2018),能推动文本数据的深度解析,使研究更具有“落地性”(张博 等,2019)。

2.2.1 扎根理论及TF-IDF 算法 借助NVivo11 软件平台进行扎根理论,对歌词文本进行“开放式-主轴式-选择式”三级编码,由课题小组4名成员共同完成。1)对红歌文本进行初步概念化处理,从中提炼初始范畴。逐字、逐句、逐行、逐段分析并建立自由节点,将原始文本概念化,拆解成不同的信息单元。通过分析对比,将初始概念归类为更抽象化的范畴。如从“长江长城,黄山黄河,在我心中重千斤”这一原始文本归纳概括出“文化地标”概念,后通过对概念的凝练,形成更具指向性的“地方”初始范畴。通过开放式编码,最终得到21个概念,9 个初始范畴。2)将初始范畴进一步提炼,根据范畴间的内在联系,聚类为4 个主范畴。3)根据上述分析所建立的概念、范畴及相互关系,凝练出能概括主范畴的核心范畴,并最终将各个范畴联系起来进行解析(邹永广 等,2014;高翔 等,2017;李志勇 等,2021)。为进一步验证编码是否达到“数据饱和度”,将除100首研究样本以外的红色歌曲(《在太行山上》《映山红》《我爱北京天安门》《龙的传人》《延安颂》等23首)作为饱和检验的数据来源,并对其进行逐级编码,均没有新的概念和范畴产生,编码信度一致通过检验。由此认为,红歌的维度划分在理论上趋于饱和。

TF-IDF (Term-Frequency-Inverse Document Frequency)算法在自然语言处理领域中被广泛应用,克服了以往词频分析的单一性,能提取文档中更具代表性特征词。通过python程序实现红歌歌词文本特征词的提取,利用Jieba功能清洗文本数据,去除语气词、连接词等无用词汇。而后对文本进行分词,依据扎根理论所划分的维度抽取歌词,采用TF-IDF算法进行文本处理,取得最具代表性词汇。

2.2.2 LDA 模型 LDA 模型又称主题挖掘方法,包含词、主题、文档3层结构。该模型利用高效概率推理计算方法进行文本处理,进而有效识别文本主题,近年来被广泛应用于用户评论的主题识别研究中(任莉颖 等,2014)。本研究基于前文提到的(Python 程序jieba 处理后的)分词评论数据环境,进行LDA主题建模。

鉴于Gensim 训练库适用于从原始的非结构化文本中剖析隐层主题表达,具有强大的建模能力(肖元君 等,2019),因此,选用该训练库实现LDA 主题建模训练。首先,利用Gensim 中的doc2bow 函数,将经过分词、去停用词处理后的红歌评论数据转换为词向量,再由Gensim 训练库建立评论挖掘领域的LDA主题模型。然后,基于上述红歌歌词维度的分析,对歌曲在线评论主题类别进行先验估计。由于LDA主题抽取的效果与主题数量有直接关系,故通过实验计算红歌评论数据主题Conference值,以确定相应类别下的最佳主题数目,达到最优主题聚类效果。同时,为防止主题语义凝练主观倾向性过重,建立红歌文本与评论间的内在联系性,采用维度后期标注法(梁晨晨 等,2020),为最优主题聚类效果的语义描述及提炼设置约束框架,进而深入分析和探讨红歌文本的价值内化机理。

3 时空叙事视角下红歌文本解读

3.1 多维解读

经逐级编码(表1),将文本内容囊括为4个主范畴时间、空间、记忆及精神维度。同时,根据TF-IDF 值对各维度特征词进行排序(表2)。时间和空间作为基本维度,成为歌词文本内容创作的依托,并赋以创作者深刻的记忆及情感表达。

表1 红歌歌词的逐级编码Table 1 Step-by-step coding of lyrics of red songs

表2 红歌歌词中各维度表征高频词Table 2 Representational high-frequency words of each dimension in the lyrics of red songs

3.1.1 时间维度 按照编码,时间维度可归纳为新民主主义革命时期、社会主义建设时期、改革开放时期以及十八大以来新时代历史时期。特征词可分为3 类:1)以“八十年代(0.007 4)”“新世纪(0.006 6)”“百年(0.006 2)”等为代表的重要历史时间节点;2) 以“朝霞(0.009 2) ”“清晨(0.005 1)”为代表的自然时间节点;3)以“青春(0.017 1)”“小时候(0.005 0)”等为代表的个体成长阶段。这表明红歌借助大众熟识的客观物理时间变化和个体生命流转,对时代变迁的宏大历程进行了时间维度上的刻画,将中华民族发展的历史脉络浓缩成一天或一生,以相对较短的时间轴线展示漫长历史演进,实现了时间尺度的替代和转移。其中,最具代表性特征词为“春天(0.031 2)”,春天是四季和生命的起始,代表着希望和未来,也寓意着中国改革开放具有划时代的重要意义。

时间不仅是年月的抽象表现,也是一种社会的建构,红歌文本有时会用代表性事件来表现时间特征,如抗战、抗美援朝、十一届三中全会、港澳回归等。这些代表性事件是典型的人类发展过程中的社会时间(洪学婷 等,2021),表明时间源于人类社会实践,使时间从抽象范畴中具化,也意味着时间变迁不是永恒规则的结合(Toulmin et al., 1982)。通过社会建构,以事件呈现的时间发展展现中华民族存续的深度和广度,其使客观时间体现出一定意义和价值(程慧敏 等,2011)。

3.1.2 空间维度 空间具有尺度依赖性,编码结果将其划分为身体、地方与地域3个尺度。身体空间是人类接触外界最为基本的空间,构成生命与世界互动的基础,为叙事提供动力(戴桂玉 等,2019)。身体通过视觉、听觉、触觉等感官体验演绎空间,体现了生物属性与社会文化的交互(文军,2008)。如“举起”“看”“挥动”等特征词是身体实践对于所处环境的社会性表现。红歌文本中的身体表达刻画了国家遭遇外敌蹂躏生死存亡时发出的灵魂怒吼,构建了关于斗争与反抗的社会关系,以及百折不挠情感的空间意义,表现出中华民族从迷茫到觉醒至奋起的心路历程。

地方由故乡、家乡和文化地标共同构成。“故乡”是具象的家乡,通常与“小河”“水磨”“炊烟”等生活细节相联系,承载了记忆与思念。而“家乡”的概念则更为泛化,如“我们的家乡,在希望的田野上”“美丽的草原我的家”等不仅表达了人们对故乡的情感,还表征了其对祖国和地区的热爱。“故乡”“家乡”多出现于建国和改革开放初期歌词文本中,反映了当时社会对于回归故里、建设家乡等的整体期许,映射出以小家建设大家的家国情怀。另外,文化地标凝结着不同社会群体丰富的情感,承载着厚重的历史记忆,具有唤醒集体记忆的作用(程章灿 等,2009)。因此,红歌文本叙事中频繁出现“长城(0.024 9)”“黄河(0.022 3)”“长江(0.012 5)”等具有标识性质的文化地标词汇。

地域是空间维度中最为基本的单元,具有表征性与归属感。“中国”作为地域空间的核心展现,是空间维度中最具代表性的特征词,说明20世纪初期以来,近代的国家观念在民众中不断酝酿与兴起(欧阳哲生,2016)。在时空压缩的背景下,地方意义不断弱化,进而被地域整体性所取代,变相地引起了地域体的繁荣(约翰斯顿,2004),地域空间的文化表征与精神意义不断强化,文本对南方、北方等地域体的感知愈发明显。

3.1.3 记忆维度 地理学领域研究中,记忆被视为“话语-物质构成”(Reuben et al., 2008),包含景观、人物、活动等场域的物质性与象征性(黄维 等,2016)。因此,红歌叙事中的记忆维度是指在时空语境下更为具体的描述与情感表达。编码结果显示,记忆维度可呈现为场景、人物组织与表征物3类。

场景是社会变迁的直观反映,借助具象化的话语建构,在叙事过程中发挥唤醒集体记忆的作用。“美丽的田野”“禾苗抽穗”“牛羊成长”展示了人们在新中国成立后美满幸福生活的相关记忆,而“扒飞车那个搞机枪,撞火车那个炸桥梁,就像钢刀插入敌胸膛”则赋予了整个民族对反帝斗争的必胜信心。场景特征词“举杯(0.032 0)”“汗水(0.015 6)”与人们的日常生活紧密相连,是红歌文本从日常生活衍生至革命和建设事业的审美记忆构建与体现。

人物组织要素以党组织、军队、领袖和亲友为主,体现了红歌创作对为新中国成立和发展做出伟大贡献的组织和人物的尊重与热爱之情,并将这种记忆通过文本的形式广泛传播。高频词汇“中国共产党(0.086 0)”“朋友(0.034 4)”“中国解放军(0.032 5)”构成了中国革命及建设的核心符号,展示了无产阶级政党、军队和建设者的伟岸形象,突显了党中央领导下的军政、军民团结一体的和谐关系,体现了新中国生机无限的记忆情结。

表征物由自然表征和人文表征2部分构成,自然表征包括“太阳(0.030 8)”“阳光(0.022 5)”“花儿(0.020 8)”等,人文表征物则以“五星红旗(0.075 5)”“旗帜(0.016 2)”为主。通过对事物的修饰与表征,使文本中提及的物体具有别于寻常物体的记忆,不仅体现了大众的审美期望,还构建了审美一致的集体记忆。

3.1.4 精神维度 红歌时空叙事的目的在于传递民族精神。精神维度的编码结果显示,品格与情感是文本表达的主要精神内容。

品格是指个人及群体的道德品性,涵盖社会道德本质和人性价值取向。在国家革命、建设和复兴等时期,“坚强如钢”“顽强学习”“乘风破浪”“勇敢”等品格的阐述在红歌文本中均有体现,展示出中华民族顽强不屈性格的历史继承性。上述品格又通过“前进(0.053 2)”“保卫(0.022 0)”等具有代表性的动作词汇得以凝练升华,成为红歌文本中展现民族精神和意识形态的重要途径。

情感常与国家、民族、社会的命运相联系,是红歌精神另一重要表征。红歌歌词文本中的情感表达并非单一的,而是积极与消极相互依存的。描绘祖国大好河山、人民安居乐业时,文本多出现幸福、喜悦、温暖等积极情感,而描绘国家人民不幸处境及不能归乡时,文本则呈现出愤慨、辛酸等消极情感。积极与消极的相互依存体现人民即便在苦难悲痛中,依旧充满希望和精神追求,如“这条路镌刻着苦难辉煌”“哪个愿臣虏自认”。

3.2 时空隐喻

在解读红歌文本维度的基础上,探究维度间的关系,通过选择式编码对9 个初始范畴和4 个主范畴进行再次梳理分析,对比红歌歌词文本初始资料,建构主范畴之间的逻辑关系,提炼出“时空隐喻下的记忆精神”这一核心范畴。结果显示,时间维度、空间维度和记忆与精神之间存在显著的关联路径(表3)。

表3 主范畴的典型关系结构Table 3 Typical relationship structure of main categories

首先,红歌中时间维度以时代事件为依托,纵向连接国家各历史时期的记忆。各历史事件在时间的川流中凝固成记忆,与时间相融相渗。在标记社会节奏的同时,时间也承载了社会记忆,如“春天”镌刻着“改革开放”的记忆,“抗战八年”承载了中国共产党坚持抵抗外来侵略的记忆。时间在叙事传输过程中具有唤醒、构建记忆的作用。除记忆外,红歌中时间维度与民族精神也密切关联。民族精神铸就于中华民族千百年的奋斗历程中,贯穿于国家社会发展始终,在各时期都得到了独特的彰显和激励,感召中华民族奋勇向前。总的来说,民族精神随时间进程的发展而充盈与发扬。

其次,红歌叙事通过多尺度空间呈现社会发展过程,并将文化内涵和功能嵌入其中,与记忆、精神形成千丝万缕的联系。红歌文本中关于身体、地方和地域尺度的客观空间,都储存着国家历史和民族回忆,是被赋以主观意义的空间。表3示例的部分原文展示了“家乡”“泰山”“古田”“洪湖”“牧场”等空间要素,其皆表征了中华民族复兴史上的重要自然和人文场景,共同构筑了具有同一性的民族记忆。此外,文本中此类空间还是民族精神的投射载体,“万里长城”“千里黄河”隐喻着永不屈服的斗争精神,“北京”“天安门”则表征着人民对党和国家的热爱,以及人民对幸福美好生活的期许。

综上所述,在“时空隐喻下的记忆精神”这一核心范畴中,“时间”“空间”是红歌叙事文本的基本显性维度,二者共同定位红歌所阐述的事件脉络结构。而“记忆”“精神”是在时空维度基础上深层次的情感延伸与表达,与时间、空间相结合,高度凝练了红歌叙事文本所传递的信息内涵,实现了文本意义的呈现,是红歌时空叙事的隐喻维度。

4 时空叙事的价值内化及影响因素

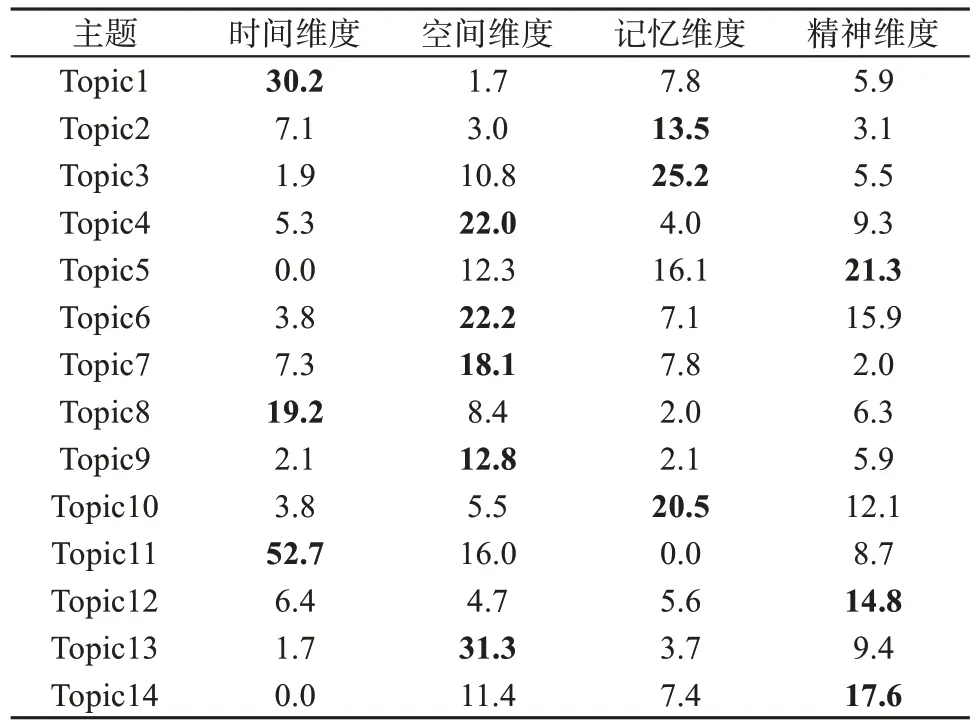

4.1 时空叙事多维价值内化

对预处理的红歌评论数据进行主题建模,通过实验调试迭代评估主题一致性(Conference),结果显示,当主题数为14时(Conference Score=0.526),评论主题达到最优聚类结果。而后对14类主题涉及的特征词进行特征维度标注,并计算其累积概率值,确定每个主题的主导维度。主导维度确定的标准为:主题中包含一个及以上相同维度的特征词,且同一主题中该维度特征词累积贡献概率值明显高于其他维度特征词累积概率值(梁晨晨 等,2020)。根据计算结果可得(表4),红歌评论文本主题主导维度以空间维度为主,时间、记忆、精神维度次之。主题与红歌歌词叙事文本紧密结合,是受众对时空叙事中各维度所传达信息的接收了解,以及在精神情感领域达到的高度共鸣,显露红歌多维价值的内化。

表4 主题特征词维度累积概率计算结果及分类Table 4 Calculation results and classification of cumulative probability

4.1.1 空间维度的价值内化 空间维度主导型主题共计5 个,以主题4、6、7、9、13 最具代表性,5个主题的累积贡献概率均超过12.8%,明显高于主题中其他特征维度概率值。“中国”是受众对于红歌叙事文本中空间维度的核心感知,作为精神记忆空间之一,“中国”从3个方面引发红歌价值内化:1)“中国”扮演着伟大“母亲”的角色,哺育世代华夏儿女,激发人们“感激”“敬爱”等情感。2)“中国”凝聚了人民和英雄的力量,在维护“地方”和平幸福的同时,也为“世界”作出重要贡献。受众在了解感知的基础上,内化为“热泪盈眶”“自豪”等感受,通过“献给”“融入”“保卫”等特征词表述,将感受升华为“奉献”精神。3)“中国”承载着“起来”“看到”“举起”等身体实践感知,是中华民族从反抗霸凌到开创辉煌的写照,唤起受众对“中国”空间意义的更深层次理解:坚定中国特色社会主义价值观自信,保持国家和民族精神的独立性。简言之,空间维度的内化表现为受众在红歌中能够感受、认知空间所表征的记忆与精神,并与世界、地方、自我相联系,凝聚为特殊的“人地情怀”,最终层层递进,内化为感激、奉献、自信、认同的情感与精神。

4.1.2 时间维度的价值内化 时间维度主导型主题共计3 个,以主题1、8、11 最具代表性,3 个主题的累计贡献概率值分别为30.2%、19.2%和52.7%。这3 个代表性主题刻画了3 组核心时间要素,揭露了人们对历史的记忆、现实的感知和未来的展望。1)“九一八”“国耻日”“抗战”是历史记忆的标志性时间。抗日战争作为中华民族历史中不可或缺的重要组成部分,是红歌聚焦的关键题材。在红歌的传播影响下,受众对抗日战争时期的共同民族记忆刻骨铭心,记忆在红歌叙事过程中被不断触发和建构。与抗日战争有关的记忆包括:以“国耻”“耻辱”为特征词的屈辱记忆;以“烈士”“反抗”为主的抗争记忆;以“牢记”“不忘”“青春”为重点的复兴记忆。由此可见,红歌中出现的标志性时间以历史记忆为核心,其价值被内化为受众对中华民族顽强不屈精神的传承与保护。2)“今天”是现实感知的标志性时间。“今天”与“过往”形成鲜明对比,表现出历史记忆通过红歌在受众中不断被重演和传承的初衷,即以“历史”镜鉴“当下”和“现实”。对于中青年群体而言,“过往”“战争”与“今天”“和平”的强烈对比,有助于他们了解当下国内和平环境的来之不易,促使其自愿通过“军训”等方式磨砺自身的意志和体能,为国家和民族的发展“贡献”力量,提升社会责任感。3)“明天”是未来展望的标志性时间。红歌构建的记忆和精神,使受众感受到国家的“伟大、复兴”,有助于受众审视自身所应承担的“责任”与“义务”,激发受众不断奋斗的意志,由此坚信祖国的未来是“充满希望”的。时间维度的价值内化随着受众在时间长河中的沉浸及过去、当下和未来的不断对比而发生,时间维度构建了铭记过去屈辱抗争历史,反思当下个体应尽职责和国家内外职能,以及希冀中国光明未来的内化联系。

4.1.3 记忆维度的价值内化 记忆维度主导型主题以主题2、3、10最具代表性,3个主题的累计贡献概率值在13.5%~25.3%,从场景、人物和表征物3类核心记忆元素体现了红歌价值内化的过程。1)“合唱”红歌的场景构成受众对红歌的基本记忆。红歌以其鲜明的时代特性和正向的价值观输出,成为当下社会大众传唱的首选,其中合唱形式是传唱的重要实践方式,令受众记忆深刻。受众通过回忆“合唱”场景,体会作品蕴含的情结,从而“缅怀”先烈,传颂时代精神。2)“共和国”“袁隆平”是受众“热爱”“敬仰”的代表性人物。在线评论数据显示,受到《共和国之恋》《共和国选择了你》等红歌的影响,受众将“共和国”拟人化,近距离深刻感知“共和国”在缔结长征精神、引领中国人民走向复兴时所付出的艰辛,感受到自身与“共和国”之间的血脉联系,从而树立起“努力”的目标。另外,袁隆平作为时代楷模,深受当代民众的爱戴。尽管红歌叙事中的英雄记忆距今久远,但不影响当代受众对英雄精神的感知,因为受众将新时代英雄记忆融入到生活生产中,实现了红歌精神在当代的传承、更新和叠加。3)“脊梁”“生命”是记忆主导型主题的代表性表征物。通过红歌传输,受众对民族“脊梁”型人物及其精神有了更为形象的认知,从而进一步挖掘出“生命”的意义,在此基础上表达未来可期的积极生活态度。综上所述,记忆维度的内化表现为通过唤醒受众对历史场景、人物组织及表征物等的回忆,以联想对比的方式将记忆进行重构与叠加,引发共情震动,最终凝练成对国家和民族发展道路的自信。

4.1.4 精神维度的价值内化 精神维度主导型主题共计3个,以主题5、12、14最具代表性,3个主题的累计贡献概率值均在14.8%~21.3%,以3 组精神与情感引发红歌价值的内化。1)以“万岁”为核心的赞扬情感。“万岁”即永存,蕴含着祝颂喜悦之情。评论中这一情感的倾注对象主要集中在“中国”“共产党”“人民”和“毛主席”等空间、人物组织中,表达出受众对祖国的热爱、对执政党的认同、对人民的礼赞、对领袖的崇敬等思想感情。2)以“奉献”“奋斗”为重心的传承精神。无论战争还是和平年代,“英烈”“战士”们的“奉献”精神对受众皆产生了重要影响,进而转化为受众自愿为国家“付出”与“奋斗”的现实价值内核。3)以“希望”为中心的期许情感。红歌传输的内容使受众深受鼓舞,进一步强化了受众内心对于人民英雄“永垂不朽”的精神以及中华民族“强大”的凝聚力和向心力的认同,上述精神被内化为受众对国家未来充满“希望”的积极情感。红歌重现了中华民族“奉献”精神的熔铸过程,帮助受众进行自我管理和思想升华,通过“奋斗”受众能实现从“小我”到“大我”甚至“超我”的积极转变。

4.2 红歌价值内化的作用机理

4.2.1 红歌价值内化的影响因素

1)媒介因素

媒介因素是红歌价值内化的引导因素,主要体现为事件和纪念日。历史大事件与国家纪念日作为主流话语建构相关文化符号,根植于官方仪式和主导性物质或非物质展演场域,不断传输、阐释、重构红歌价值,促成受众的价值内化。“抗美援朝,共和国立国之战,志愿军战士是立国之军。”(PixyYoung)“98 年的《为了谁》是唱给奋战在抗洪前线的解放军战士,武警官兵。2020年的《为了谁》是唱给奋战在医院抗击新型冠状病毒的医生们。”(去如流星)“我对中国的热忱从没忘记,虽然不常提起,它也在我心中烙有印记,我爱你中国,我爱你五星红旗,亲爱的中国祝您建党100周年快乐。”(LYRRI)

2)教育因素

时空主体的社会实践有赖于外在的程序和控制机制(克利福德·格尔茨,2008),作为主流话语,红歌是表现国家意识形态的内容物(刘爱华 等,2010),成为民众思想政治教育的有力抓手。红歌借助学校、机关、媒体等平台,将其传唱固定为显性或隐性的教育方式,渗透至空间主体的生活和工作中,最终对主体的审美和精神需求产生影响甚至支配,激发起为社会主义事业献身的斗志,引导民族精神回归。“高二红歌大赛时全年级30个班有10个班选唱了这首(歌唱祖国),最后结束时2000号人齐刷刷站起来一起唱了这首歌,还是蛮热血澎湃的。”(YtDwJJZZ)

3)主体因素

主体因素主要涉及个体因素和集体无意识2类。个体因素主要包括自身经历、知识储备等,这些因素与红歌构建的时空意义相融合,成为引发情感共鸣重要基础。如有评论所言:“爷爷是一名志愿军战士,我从小听着爷爷讲的战斗故事长大。从来不敢忘记那段充满血和泪的历史,最可爱的人是他们。”(先谋生再谈爱)集体无意识则是指整个民族超越个性的共同心理(卡尔·古斯塔夫·荣格,1997),来源于群体共同历史时空经历的世代传承,成为归属于该群体的个体在出生前便被赋以的“本能”(Jung, 1966)。这种集体无意识驱动当下个体的认知与行为,形成对红歌价值“难以置信”的领会和感悟(卡尔·古斯塔夫·荣格,1997)。

4)社会因素

社会因素包括失序娱乐文化、现代生活方式等。一方面,随着传媒科技的发展,当代大众娱乐文化全方位渗透至社会主体的日常实践,成为现实客观存在,对人的意识和行为产生潜移默化的影响,塑造并支配着公共文化空间。在利益驱动作用下,此类文化空间媚俗化的倾向凸显(刘阳,2005),因此大众对其强烈抵制并促成对正能量文化空间重塑的呼吁。另一方面,快节奏社会生活,改变了传统的生产与生活方式,造成人们历史记忆与现实感知的强烈反差,进而产生明显的逆向正迁移效应(郑华伟,2016)。回望过去百年征程,再现历史艰辛岁月,人们形成一定的幸福感。“听到红歌里唱的场景,想起我小时候了,那时候日子穷的很,妈妈每天愁着怎么让家里人吃饱饭。现在就完全不一样了,吃喝都不愁,国家、社会都在变好,我们很幸运能赶上这样的好时光!希望祖国越来越好。”(果之之子)

4.2.2 价值内化机理 红歌的价值内化是以时空叙事文本为基础,是政治话语、文化基因、现代性共同作用于媒介、教育、主体和社会因素下的公众心理机能转化(图2)。

图2 红歌价值内化机理Fig.2 Mechanism of value internalization of red songs

1)政治话语的引导作用。政治话语是国家为维护社会秩序而建立的组织性支配力(张首先,2014),对社会公众话语产生引导作用,也是国家权力的来源(安东尼·吉登斯,1998b)。在坚定“四个自信”国家共识和建构中国特色话语体系的背景下,国家更注重对意识形态领导权的强化和政治认同的时效性,因此,话语符号的生产尤为关键。在此基础上,蕴含着民族危机、国家建设等记忆的事件和相应纪念日成为承载政治话语的符号和场域,通过官方宣传等方式,其能成为红歌价值内化的触发媒介。而思想政治教育作为话语的重要表达途径,在全社会层面开展红歌传唱,使受教育对象渐染红歌所富含的时空意义,形成主流话语下的价值观和国家意识。

2)文化基因的驱动作用。文化基因是社会群体核心精神理念,以传统文化的形式呈现(赵传海,2008),具有独特性、相对稳定性和时空传承性,遍布于国家社会、政治、经济、科技等各方面,不易被复刻篡改(魏峰群 等,2012),对主体的思想认知、性格特征和行为习惯具有决定作用(刘人怀 等,2013;邓纯东,2018)。宏观上,文化基因是“前人”与“后人”共通并产生集体无意识的源泉,使红歌所凝练的自强精神、奋斗理念、“和合”思想等文化精髓得以一脉相承,成为中华民族的“本能”所在。微观上,文化基因是个体生产生活实践的内在指导,赋予个体经历和知识体系以独特的家国时空因素,在红歌的影响下,产生强烈国家认同和民族认同。

3)现代性的催化作用。本研究的现代性特指现代生产生活方式。一方面,与传统不同,现代性主要表现为碎片和无序,造成主体对生产生活空间的迷茫与失落(宁琳,2016),娱乐至上的理念在部分社会主体中蔓延。随着互联网技术的推进,媒体平台将娱乐资本化发挥到了极致,形成泛娱乐主义(邢国忠,2018),导致功利和拜金行为盛行。在此背景下,红歌蕴含的积极时空意义与泛娱乐化倾向针锋相对,成为社会主体反抗泛娱乐化的重要方式,促成红歌价值的深化。另一方面,现代性亦表现为流动与倍速。城市化、社会流动以及生产力提升无不彰显着中华民族的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。红歌叙事有助于受众饮水思源,了解当下的发展正源于红歌所描绘的中华民族百年奋斗的正确选择,红歌的时空意义也由此得以升华。

5 结论与讨论

基于人文主义认识论,本研究建构了文本多维解读和价值内化的时空分析框架,借助半定量研究方法对红歌文本和红歌网络热评进行分析,探究家国尺度下宏大叙事的时空意义建构和主体跨越时空的情感交互。本研究还尝试探讨了宏观尺度下的群体共性以及主体间的时空联系。结果显示:

1)红歌的时空表现可以被识别为新民主主义革命、社会主义建设、改革开放以及新时代等时期,发生在身体、地方与地域等不同空间尺度上的家国故事,浓缩了中华民族百年以来革命、抗战、解放、奋斗、复兴的时空历程。

2)时空表征以时空隐喻下的记忆精神为核心,呈现时空因素借助集体实践承载国家民族回忆的特征,隐喻中华民族反抗外敌、艰苦奋斗的精神特点。由此,红歌的时空维度记录了集体空间实践的主脉络,成为表征的基本元素,记忆、精神是实践意义的深层次彰显,是表征的核心意义所在。

3)红歌网络热评与红歌叙事文本结合密切,表现为受众对文本各维度所传输的信息接收度高,且红歌在受众的精神领域得到了价值内化,实现了文本创作主体与阅读主体跨越时空的情感传输和互动,凸显红歌时空表征对当下产生的社会效应。

4)红歌的价值内化以时空叙事文本为基础,在政治话语、文化基因、现代性共同作用下,反映在媒介、教育、主体和社会等因素层面。其中,政治话语起引导作用,文化基因具有驱动作用,现代性则表现为催化作用。

本研究对文本时空叙事的解读并不局限于时空的客观存在属性,而是以此为出发点,挖掘了时空对宏大叙事文本的意义创造,以及时空转换下的文本价值内化机理,有利于拓展新文化地理学对文本时空叙事解读的研究内容。此外,本研究立足于人文主义认识论,从时空表现、时空表征和表征效应3 个方面,深化了时空识别,以及时空与人类主体内在联系的研究逻辑,在一定程度上丰富了时空叙事的理论体系,为探究基于时空维度的文本分析路径提供了理论支撑。

本研究仍存在不足之处,未来拟开展的研究方向如下:1)红歌有关评论的主题特征词维度累积概率显示存在多维度主导偏向,未来可通过进一步实证研究,深入分析各维度间的互动关系。2)需进一步挖掘红歌文本的时空体系,探究其在歌词创作阶段的客观呈现,进一步完善时空表现,并具化时空表现向时空表征过渡的路径。3)可对比官方主流建构与“草根”群体日常生活话语2类歌词文本的时空实践的联系与区别。