主关键层位置对地裂缝发育影响的数值模拟研究

蔡 阳,郭庆彪

(1.安徽理工大学 空间信息与测绘工程学院; 2.安徽理工大学 矿山采动灾害空天地协同监测与预警安徽普通高校重点实验室; 3.安徽理工大学 矿区环境与灾害协同监测煤炭行业工程研究中心,安徽 淮南 232001)

煤矿开采过程中关键层对覆岩活动全部或局部起决定作用[1,2],陕北矿区广泛分布着单一关键层结构浅埋煤层[3],尤其是在神府矿区。然而大规模、高强度的开采导致地表损害问题日益突出[4],关键层破断失稳的影响表现为地表地裂缝密集发育,伴随着的贯通型裂缝可能导致溃水等安全事故发生[5]。因此,研究并揭示不同关键层位置条件下地表变形规律及应力演化分布规律具有一定的理论意义和工程实践价值。

为实现陕北矿区“煤-水-生态”的协调发展和修复地裂缝区域生态环境,许多学者对地表地裂缝发育的影响因素进行深入研究。王万彬等[6]认为控制裂缝高度的是隔层与产层所具备的应力差和弹性模量差,上覆泥岩层应力与弹性模量大小会引起裂缝的高度。魏江波等[7]认为微裂隙的发育全程可划分为非连续跳跃式、连续贯通式和横向扩展式发育阶段。代张音等[8]认为地表形成上、下形态的开口裂缝,是受拉伸变形与上覆岩层的卸荷影响的。朱川曲等[9]认为地表水平变形越大,地表土层受采动作用越明显,地表裂缝发育深度也就越大。当主关键层位于不同位置时(冒落带、裂缝带和弯曲下沉带),上覆岩层会有不同的运移特征,裂缝发育规律也将发生变化。刘辉等[10]通过对地裂缝的统计与分类,运用基本顶“O-X”破断原理,认为裂缝在采动过程中会形成“增大-减小-闭合”的动态规律,且基岩采厚比越小越容易形成地裂缝。赵兵朝等[11]依据复岩变化情况与地表下沉情况,认为关键层会因为不同矿区的岩层结构,分别位于采动覆岩“弯曲下沉带”“裂缝带”和“冒落带”。黄庆享等[12]认为煤层开采后,“活化”结构层会出现“砌体梁”结构,而“台阶岩梁”结构则会在经历周期性破断后形成,两者同步运动会导致大周期来压,而非同步运动则会导致小周期压力。在主关键层位置的控制作用研究方面,鞠金峰[13]等认为地表沉陷盆地的最终形态直接受控于主关键层的运移状态。因此在对裂缝发育进行分析时,对主关键层位置进行深入探究必不可少。

通过总结分析采动覆岩的结构理论、地表地裂缝的形成原因及研究手段现状,可见学者取得了大量的研究成果。但目前关于地表地裂缝的研究多从单一地质采矿条件下开展,针对地表地裂缝发育规律的主要影响因素研究成果依然很薄弱。而且以往解释地表地裂缝的形成原因很少考虑岩层内部关键层位置的控制作用。因此亟需开展不同关键层位置条件下开采覆岩及地表地裂缝发育规律的模拟研究,进一步丰富地表非连续变形形成机理的理论体系。

1 地裂缝发育规律的数值模拟

1.1 基于接触模型的断裂失效原理

PFC2D 中每个刚性体颗粒单元之间服从运动定律,而颗粒间的相互运动则服从力和位移定律。在PFC2D 模拟过程中,颗粒的位置和相互间的接触力不断更新,运动定律决定了每一个颗粒如何运动,通过这两个定律的交替进行模拟颗粒间的相互作用[14]。在颗粒间的相互作用过程中,需要在相邻颗粒间设定连接,通过判断平行连接失效形成微裂纹。平行连接在一个时间步长△t 内的弹性力及弹性力矩增量分别为:

式中,A 为接触连接面积,单位为mm2;△Un、△Us分别为法向位移和切向位移,单位为mm;△θ为颗粒i 和j 的相对角速度;I 为转动惯量,单位为g·mm。由式(1)~(3),建立平行连接断裂的失效判据:

式中,Fn为法向力,单位为N;Fs为法向力,单位为N;M 为力矩,单位为N·m;σc、τc为抗拉、抗剪强度,单位为MPa。

1.2 模拟方案设计

1.2.1 数值模拟模型建立

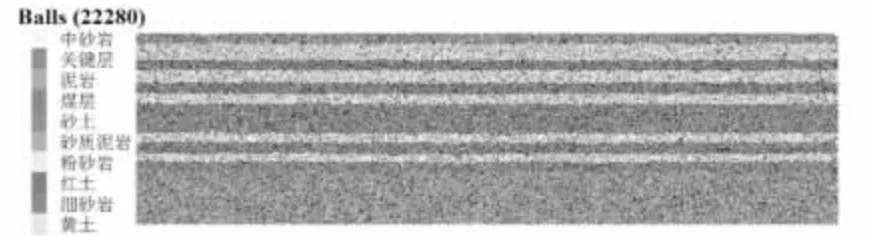

榆神府矿区具有埋深浅、土层厚、基岩薄的特点,因此本文以榆神府矿区内某矿2304 工作面作为研究区域,其中煤层倾角为近水平,平均煤厚4.5m,平均埋深120m,工作面走向线长118m,倾向线长度为242m。图2 为工作面上覆岩层的简化分布图。主要地质特征为:松散层由均厚60m 的土层构成,关键层平均厚度为13.7m。

基于2304 工作面的实测数据,运用PFC2D 建立300m*160m 计算模型,颗粒的粒径范围是0.9~1.2 米,共生成颗粒22280 个。初始模型图如图1 所示。

图1 初始模型图

根据主关键层分别位于采动覆岩 “弯曲下沉带”“裂缝带”和“冒落带”的判断准则。在关键层位置对地裂缝发育的控制作用分析中,固定煤层埋深120m,关键层厚度15m,煤层厚度6m,改变关键层与煤层之间的距离,分别取距离煤层h 为20m、40m、60m,其中不同位置的关键层记为H1、H2、H3。不同关键层位置如图2 所示。

图2 不同关键层位置示意图

1.2.2 数值模拟参数的设定

在PFC 模型中,力学强度参数包括密度、有效弹性模量E、刚度比k、黏聚力c、抗拉强度σc和摩擦因数μ 等。结合矿区实测数据及必要的模拟实验得到的PFC 模型的力学强度参数[15],如表1所示。

表1 数值模拟模型中各岩层的力学参数

2 地裂缝形态与演化过程

2.1 地裂缝发育形态研究

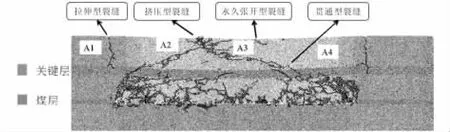

地裂缝是上覆岩层的运动(破断、垮落)和表土移动变形等因素耦合作用而形成的,这种现象属于覆岩到地表的运移产物。当岩层裂隙不与覆岩导水裂隙带贯通时,地裂缝形态主要表现为拉伸张开型;当岩层裂隙与覆岩导水裂隙带贯通时,地裂缝形态表现为挤压型和塌陷型。因此,随着工作面的推进和关键层的周期破断失稳运动,岩层采动裂隙的发育形态亦会产生动态变化,继而影响地裂缝的发育形态。

通过上述分析得到在覆岩运移过程中,关键层的形态变化会导致地裂缝进行动态时空演化。在关键层未破断前,地表仅形成拉伸张开的裂缝,如图3中(A1)所示。而其扩展的裂隙则是由于关键层的破断或不平衡状态而从地表方向延伸,从而使得覆岩的裂隙上下连接并产生地表到煤层的贯通裂缝,如图3 中(A4)所显示。拉伸的地表地裂缝处在采空区上方的地表移动盆地挤压变形区域,由于工作面的继续开挖,拉伸型地裂缝宽度由于地表挤压变形的作用,呈现缩小或者闭合的态势。如果地表压缩变形值未超过表土层抗压极限变形值,则工作面开采结束后,裂缝不能完全闭合,仍然呈拉伸状态,成为永久型张开裂缝,如图3 中(A3)所示。如果在一些区域地表压缩变形值超过表土层的抗压极限变形值,则裂缝会闭合并且地表会形成隆起状态,此时会成为挤压闭合型裂缝,如图3 中(A2)所示。总体动态时空演化过程如图4 所示。

图3 地裂缝形态示意图

图4 地裂缝动态时空演化过程

2.2 地裂缝动态时空演化过程

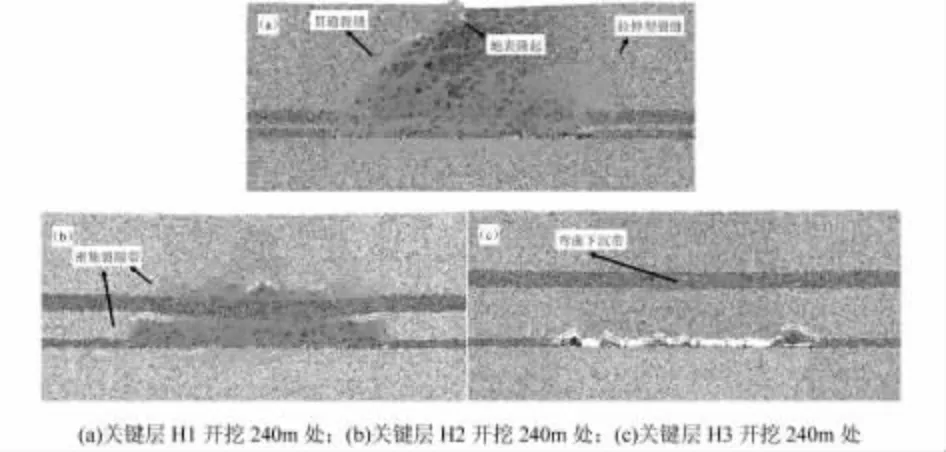

工作面自左向右逐步推进过程中,切眼处所产生的裂隙会逐渐向关键层方向延伸,当工作面推进至60m 处时,距煤层20m 的关键层H1 最先发生破断如图5(a),此时裂隙不仅处于横向扩展发育状态,还竖向发育并连通至关键层上方,形成跳跃式裂隙。其他位置关键层H2 也表现出跳跃式裂隙发育的特征,但由于关键层H2 与H3 未发生破断,裂隙明显较少,如图5(b)、5(c)所示。

图5 不同关键层位置开挖60m 裂隙分布图

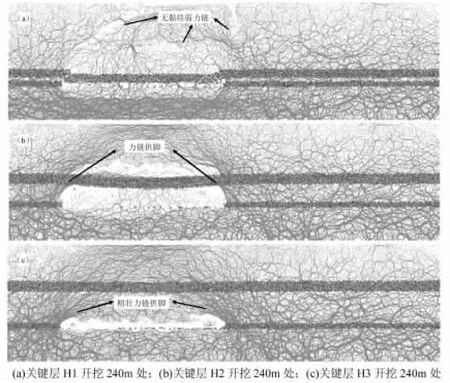

当工作面推进到240m 处时,此时关键层H1处于冒落带,关键层已经完全垮落,切眼上方裂隙呈拱状延伸贯通至地表,采空区中心位置的地表由于承受了较大的压力和变形,从而产生地表隆起,且裂隙会随着工作面的推进呈拱圈状发展特征,此外在所处采空区末端处,地表出现纵向拉张型裂缝。关键层H2 处于裂缝带,砌体梁结构较为稳定,仅表现于关键层上下较为密集的裂隙带且。关键层H3 处于弯曲下沉带,下方有裂隙产生,且已延伸至关键层,采动裂隙随着周期压力的出现而逐渐形成,裂隙与裂缝如图6 所示。

图6 不同关键层位置开挖240m 裂隙与裂缝分布图

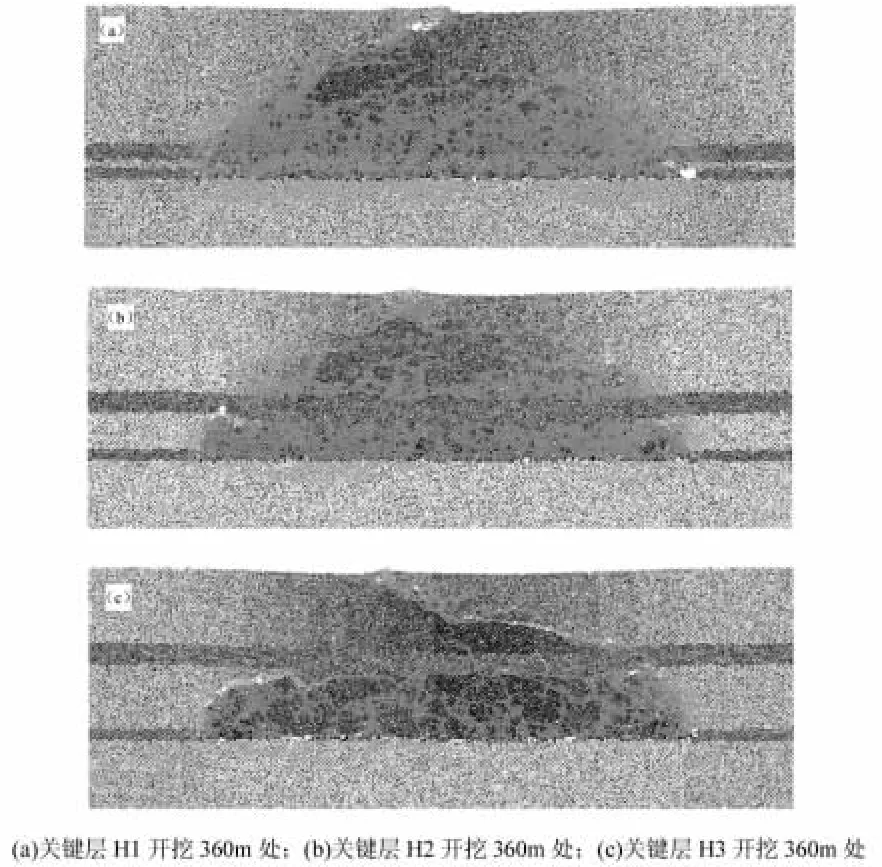

图7 不同关键层位置开挖360m 裂隙与裂缝分布图

当工作面继续深入至360m 时,不同关键层下覆岩随工作面的推进产生更多裂隙和裂缝,数量关系为H1>H2>H3。除了竖向扩展的裂隙外,三种关键层所处覆岩均产生大量层内侧向延伸裂隙。整体表现为采空区中心上方贯通型裂缝发育和中部离层裂隙发育,且裂隙发育的高度呈现明显的中间高两侧低的特点,这是由于随着煤层的不断开采,采空区上方逐渐形成了裂隙带和下沉弯曲带。

当工作面推进至480m 时,煤层开采结束,由于采空区边界岩层局部应力变化而发生了断裂,形成永久竖向型裂缝,覆岩裂隙表现出周期性横向扩展的特征,关键层H1、H2、H3 所处地表不同类型裂缝发育数量如图8 所示。由于关键层H1、H2 的所处位置相较于关键层H3 更靠近煤层,开采过程中应力重分布过程也不一样,直接导致空隙体积有所减小,以及在岩石内部剪切面的滑移等因素共同作用下,采空区中心上方地表隆起恢复其原有状态,挤压型裂缝愈合,此时裂缝类型仅表现为弯曲环形裂缝及少数跳跃型裂缝。由于关键层H3 上方岩层较少,岩石内部共同作用未能使地表挤压型裂缝愈合。在工作面回采结束后,采空区边界由于岩层因受到局部应力变化而发生了断裂,形成永久竖向型裂缝。

通过以上分析,对不同关键层位置裂缝类型及发生过程可知:离煤层最近的关键层H1 最先形成破断趋势,随着工作面推进,关键层H2、H3 相继出现破断,上覆岩层的采动裂隙数量增多,覆岩在移动过程中受拉伸作用开始出现裂隙。伴随着关键层破断导致的应力变化和周期来压,采空区中心上方的地表先形成拉伸区域,此时地表出现裂缝,并且其宽度随工作面开采不断增大,裂缝不断加深,直至基本到达煤层所处位置,此时裂缝宽度减小,表现为从地面贯通到煤层,地表压缩变形值超过表土层的抗压极限变形值,在地面形成较为明显挤压型裂缝。离煤层最远的关键层H3 上方岩层较少,直到工作面开采结束,岩石内部共同作用未能使地表挤压型裂缝愈合,且开切眼与停采线附近的裂缝深度更深。

3 力链演化分析

力链作为颗粒间相互作用接触力的链状特征,具有一定的承载特性,能够反映裂隙到裂缝的发育和演化,且能反映破断覆岩相互间力的传递过程,是非连续介质传递载荷的主要形式。

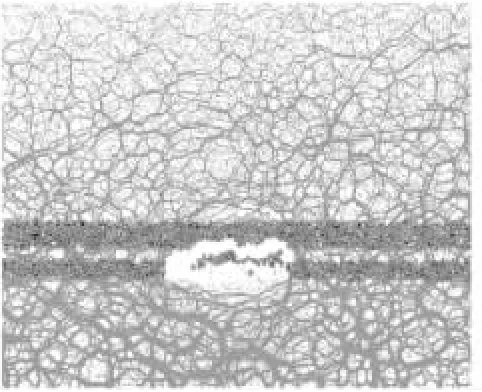

在煤层开采前,覆岩受自重作用力链的影响主要是竖直方向,整体处于平衡状态。但是当煤层开始开采后,围岩力链的平衡状态被打破,力链重新分布并发生偏转。当工作面推进到60 米时,关键层H1 发生初次破断,此时,初始的力链状态被打破,导致在关键层下方形成多层重叠的力链拱,拱脚位于采空区两端围岩中,支撑上部岩层荷载。同时,覆岩内的力链也会形成类拱圈状的形态,与裂隙发育分布相符。因此力链的破坏与裂隙基本上是同时空发育的,工作面未开采区域力链分布仍处于无规律状态。如图10 所示。

图10 关键层H1 所处工作面开挖60m 力链分布图

随着工作面的不断推进,采动影响范围的增大,由于关键层H1 离煤层最近,力链拱自下而上发生破坏程度最大,且采空区上方力链拱跨度更大,同时破坏处的强力链也会消失或者变为二次接触的无黏结弱力链,因此失稳点位置更高,表现为位于低层位的力链形态由原有的拱形状态逐渐发育至水平状态,并在更高层位的岩层中出现新的力链拱,进而使裂隙更快向上扩展发育。当力链拱发育至地表时,由于无法继续承受载荷,会出现失稳破坏。而力链拱周期性地失稳破坏,并向地表演化,从而导致地裂缝的周期性发育。当强力链拱经过关键层破断处发育至地表时,拱顶会被破坏,采空区两侧拱脚处的黏性力链也会不断贯通破坏至地表,从而形成地裂缝。此时力链拱高度不再增加,跨度继续增大,地表载荷层越来越厚且力链拱受力不均匀,致使地表挤压变形,这是地表出现挤压型地裂缝的根本原因。另外,从力链拱的发育高度可以得出,关键层位置对于力链拱的发育具有直接关系,关键层位置离煤层越近,力链拱发育高度越高,如图11 所示。

图11 不同关键层所处工作面开挖240m 力链分布图

当工作面开挖至480m 时,多层重叠的力链拱聚集在采空区边界处竖直方向上的力链拱断裂,从而地表形成永久竖向型裂缝。由于关键层H3 上方岩层较少,岩石内部力链拱更易失稳,表现为力链拱受力不均匀并延伸至地表,因此地表挤压型裂缝未能愈合,如图12 所示。

图12 不同关键层所处工作面开挖480m 力链分布图

通过以上分析可知,工作面在推进过程中,力链受采动影响不断发生演化。力链形态经历力链拱形成—力链拱发育—力链拱破坏的动态过程。不同关键层位置对力链发育过程有直接影响,表现为关键层离煤层越近,力链发育的动态过程越提前,反之则越推后。从力链拱的发育高度可以得出,关键层位置对于力链拱的发育也具有直接关系,关键层位置离煤层越近,力链拱发育高度越高,反之则越低。

4 结论

(1)煤层开采过程中,由于煤层上覆岩层应力的变化,关键层及覆岩裂隙先后“裂隙产生-关键层破断-裂隙聚合-贯通成缝”的动态发育过程。

(2)不同关键层位置对覆岩裂隙发育过程有直接影响,表现为关键层离煤层越近,覆岩裂隙发育的动态过程越提前,反之则越推后。

(3)从力链拱发育高度可以得出,关键层位置对于上覆岩层应力范围也具有直接关系,关键层位置离煤层越近,上覆岩层应力范围越广,反之则越小。