经皮椎间孔镜下髓核摘除术治疗腰椎间盘突出症的效果

谢瑞堂 莫似环 黄冲 覃琼瑶 刁百新 黄延望

腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation,LDH)是一种常见的骨科脊椎性疾病,大多初始病因为责任间隙腰椎间盘病变,纤维环破裂,继而导致脊柱髓核突出及椎间盘突出后继发的炎症反应、下肢肌力感觉异常等多种症状[1]。腰椎间盘突出症患者临床治疗中可通过选择针灸、口服药物于前期进行保守治疗,但对于那些经过系统保守治疗无效或者反复发作、直至自觉疼痛难以忍受时则需考虑手术治疗[2-3]。随着医学发展及内镜技术的普遍使用,脊柱外科逐渐发展为以微创治疗为主的手术方式,相比传统开窗手术,具有创伤较小、恢复较快等优势[4-6]。经皮椎间孔镜下髓核摘除术(percutaneous endoscopic lumbar discectomy,PELD)目前广泛应用于临床上对腰椎间盘突出症疾病的治疗,但同时研究注意到经相关手术治疗后虽症状较之前有所减轻,但依然会存在一定的腰背疼痛及下肢麻木知觉障碍等[7-8]。因此本研究将PELD 应用于腰椎间盘突出患者,效果显著,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究拟选取2020 年1 月—2022 年1 月在贵港市港北区人民医院住院的80 例腰椎间盘突出症患者,(1)纳入标准:①病情诊断符合《脊柱外科学》中对于腰椎间盘突出症的诊断标准;②年龄18~65 岁;③经过口服药物和理疗等保守治疗3 个月以上没有明显好转;④依从性好,认知水平正常,交流无障碍;⑤自愿加入本研究。(2)排除标准:①椎间盘病变、腰椎滑脱或不稳、广泛腰椎管狭窄、椎体后缘离断或者较大的后纵韧带骨化;②既往有腰椎骨折、腰椎手术、腰椎结核等相关病史;③合并重要器官(如心、肝、肾)功能严重损害、恶性肿瘤或其他严重慢性疾病;④病历资料不全;⑤其他不适合参与本研究情况。采用随机数字表法分为A 组和B 组,每组40 例。所有入选病例均经过本院医学伦理委员会批准,患者对本研究知情且同意。

1.2 手术方法

1.2.1 B 组 采取PELD。患者侧卧于手术台,充分显出背部和腰部,空悬患者腹部,通过C 臂机辅助定位责任节段及责任间隙,通过标记、画线、做反向延长线等以明确穿刺点。常规消毒,注射1%利多卡因进行局麻并在正位透视及标记线下穿刺进针,逐层麻醉穿刺点附近皮下组织、肌肉及筋膜等。先通过18G 穿刺针进针,在X 射线下行至小关节突后,换用22G 针使用合适力度穿至责任节段的椎间盘内,行椎间盘造影(碘海醇4 mL+亚甲蓝1 mL),观察流向与分布。将穿刺针撤换为导丝,使其固定于上关节突肩部。在穿刺点附近切开约10 cm 的切口,沿导丝插入套管至硬膜外间隙,置入椎间孔镜。将扩张套管及软组织扩张器沿着导针插入,注意保护出口部位神经根。使用生理盐水冲洗,摘除髓核组织,对纤维环裂隙内的炎症组织进行热凝处理,止血及施用氢化可的松保护神经根。镜下确认神经组织基本正常后关闭切口。

1.2.2 A 组 采取传统开窗椎板减压术。患者取俯卧位,全身麻醉后,手术区域常规消毒铺巾贴膜。以病变责任节段棘突为中心沿着脊髓中线纵向做5~8 cm 的切口,逐层剥离皮肤、皮下组织及筋膜,使用剥离器剥离脊柱后侧骶棘肌等肌肉,进一步暴露病变节段椎板,用椎板咬骨钳咬除病变节段上腰椎下1/3 椎板和下腰椎上2/3 椎板至关节突内侧缘,射频刀头止血下暴露黄韧带、椎板间隙及突出髓核;一边使用棉片保护神经根,一边用髓核咬钳咬除突出的髓核组织、骺环组织、病变组织等,扩大椎管解除神经根的压迫,置入明胶海绵。放置引流管且使用生理盐水冲洗切口,进行缝合包扎。

两组术后均进行6 个月的随访。

1.3 观察指标和评价标准

观察两组患者术中髓核摘除情况、手术时间,并记录两组患者术前、术后1 周和术后1、3、6 个月腰椎日本骨科协会评估治疗(JOA)评分、视觉模拟评分法(VAS)评分、Oswestry 功能障碍指数(ODI)评分。腰椎JOA 评分总分为29 分,分数越高表示功能状态越好。VAS 评分用于评估患者疼痛的严重程度,分数越高表示疼痛越严重。ODI 评分用于评估慢性腰痛患者的生活质量,总分为50 分,分数越高表示功能障碍越严重。两组术后3 个月采用改良Macnab 疗效评定标准判定临床总有效率,腰及腿部周围疼痛症状消失,无活动限制为极好;临床疼痛症状改善,可开展工作及生活相关活动为良好;临床疼痛症状得到一定改善,但可能再次复发或间歇性镇痛无法正常活动为好;临床疼痛症状无改善甚至加重,无法正常生活为差[9]。总有效=极好+良好+好。复发的判断标准:再次出现同样的症状,劳累不适和肌肉酸痛,影像学检查,发现再次出现腰椎间盘突出的情况。

1.4 统计学处理

使用SPSS 25.0 进行数据分析,对符合正态分布且方差齐的计量资料用(±s)表示,两组样本比较采用独立样本t 检验;对非正态分布或方差不齐时的计量资料用M(P25,P75)表示,行秩和检验;计数资料以率(%)表示,比较采用χ2检验。P<0.05 表明差异有统计学意义。

2 结果

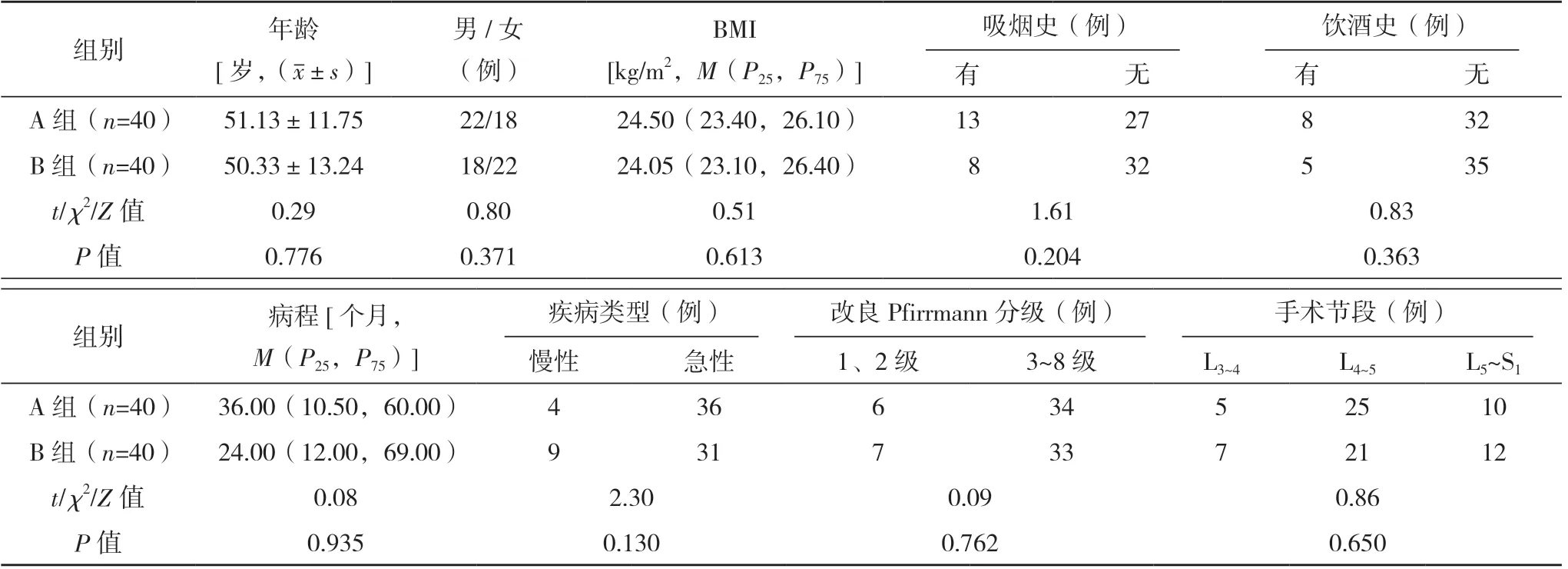

2.1 两组患者一般资料比较

两组患者年龄、BMI、性别等一般资料差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组患者一般资料比较

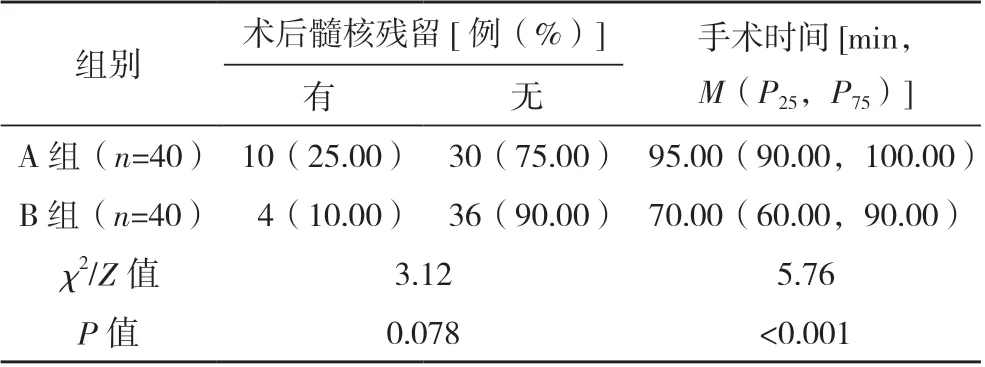

2.2 两组患者手术相关指标比较

两组术后髓核残留比较,差异无统计学意义(P>0.05);B 组手术时间短于A 组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者手术相关指标比较

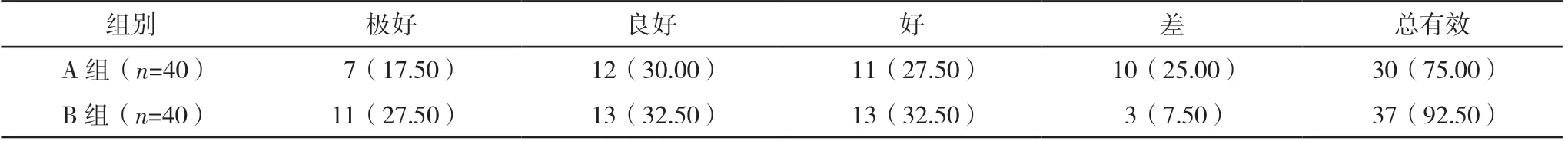

2.3 两组患者临床疗效比较

术后3 个月,B 组总有效率为92.50%,显著高于A 组的75.00%(χ2=4.50,P=0.034),见表3。

表3 两组患者临床疗效比较[例(%)]

2.4 两组患者复发情况和术前及术后ODI、VAS、腰椎JOA 评分比较

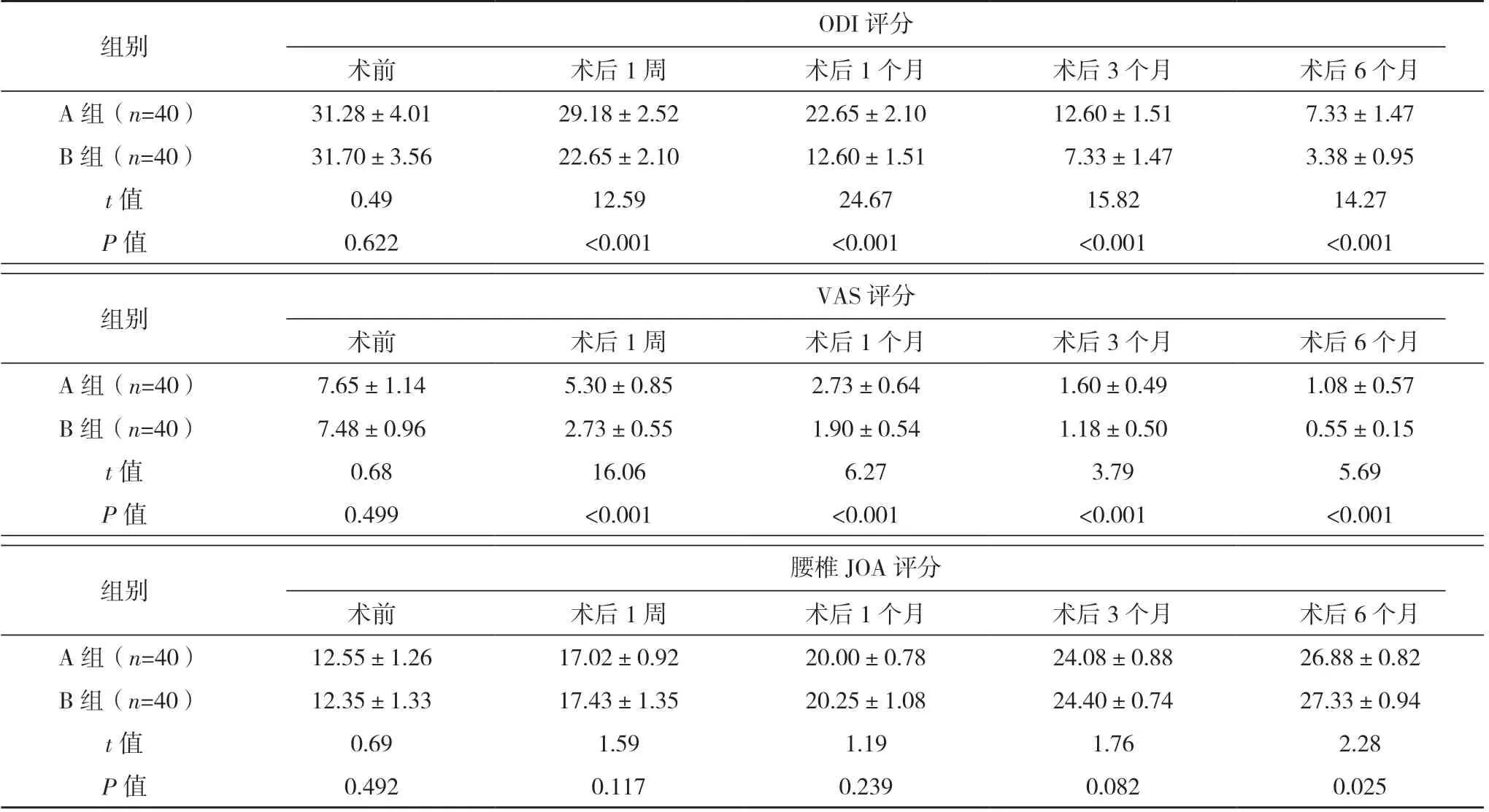

术后6 个月内,A 组仅有1 例18 岁的女性患者于术后4 个月复发,B 组无复发病例,A 组复发率为2.5%,B 组为0,两组复发情况差异无统计学意义(P>0.05)。两组术前ODI、VAS 评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);B 组术后1 周、1 个月、3 个月、6 个月的ODI、VAS 评分均显著低于A 组(P<0.05);两组术前、术后1 周和术后1、3 个月的腰椎JOA 评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);术后6 个月,B 组的腰椎JOA 评分显著高于A 组(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者术前及术后ODI、VAS、腰椎JOA评分比较[分,(±s)]

表4 两组患者术前及术后ODI、VAS、腰椎JOA评分比较[分,(±s)]

组别ODI 评分术前术后1 周术后1 个月术后3 个月术后6 个月A 组(n=40)31.28±4.0129.18±2.5222.65±2.1012.60±1.517.33±1.47 B 组(n=40)31.70±3.5622.65±2.1012.60±1.51 7.33±1.473.38±0.95 t 值0.4912.5924.6715.8214.27 P 值0.622<0.001<0.001<0.001<0.001组别VAS 评分术前术后1 周术后1 个月术后3 个月术后6 个月A 组(n=40)7.65±1.145.30±0.852.73±0.641.60±0.491.08±0.57 B 组(n=40)7.48±0.962.73±0.551.90±0.541.18±0.500.55±0.15 t 值0.6816.066.273.795.69 P 值0.499<0.001<0.001<0.001<0.001组别腰椎JOA 评分术前术后1 周术后1 个月术后3 个月术后6 个月A 组(n=40)12.55±1.2617.02±0.9220.00±0.7824.08±0.8826.88±0.82 B 组(n=40)12.35±1.3317.43±1.3520.25±1.0824.40±0.7427.33±0.94 t 值0.691.591.191.762.28 P 值0.4920.1170.2390.0820.025

3 讨论

腰椎间盘突出症是目前随着生活压力、不良生活习惯的增加,发病率日渐升高的一种脊柱退行性疾病[10]。临床上的主要特征包括椎间盘变性或脱出、脊柱髓核突出或刺激压迫神经根引起的一系列症状,如单侧下肢疼痛或双侧下肢疼痛或麻痹,严重时还会导致神经根型坐骨神经痛[11]。腰椎突出造成的脊椎压力、腰部扭曲、基于椎间盘退化的寒湿等严重影响了中老年人身心健康[12]。临床上对于腰椎间盘突出症的保守治疗包括药物口服、注射药物、针灸等,保守治疗无效后需进行手术外科治疗[13-15]。传统的治疗方法采用开窗椎间盘切除手术,虽曾广为推行使用,但由于手术时常剥离较多椎旁肌肉与韧带组织,手术时间较长对腰椎后部结构牵引过度,破坏椎体骨性结构,降低稳定性,使术后并发症风险增加,部分患者术后症状减轻不明显,且易复发,导致临床效果不佳[16]。

随着脊柱内窥镜及相关手术器械的改良和创新,相比传统手术方法,PELD 因其手术中造成创面面积小、愈合相对较快等优良特点,已成为常用的脊椎微创手术方式[17]。PELD 操作时于局部麻醉下进行,能和患者保持沟通,于椎间孔处置入椎间孔镜,有效保证手术视野清晰,尽可能保护手术时椎旁组织,避免受破坏。术中采用双极电极射频热凝纤维环,并注射少量氢化可的松,在一定程度上可预防术后神经根组织瘢痕化[18-19]。虽然PELD 操作学习有一定难度,但仍为目前最佳的手术方式之一。本研究中比较PELD 与传统手术,其中PELD手术时间相对较短,差异有统计学意义(P<0.05),表明PELD 可以尽快完成手术。可能由于造影剂能精准定位病变位置,使手术更易操作精准切除。PELD 的治疗总有效率达92.50%,高于传统手术75.00%,差异有统计学意义(P<0.05),表明PELD具有较好的疗效,利于患者康复,与文献[20-21]研究结果类似。

本研究结果显示,PELD(B 组)相比传统开窗椎板减压术(A 组)在腰椎间盘突出症的疗效上具有更明显的优势。在ODI 评分方面,B 组在术后1周、1 个月、3 个月和6 个月的评分均显著低于A组。这表明B 组在术后功能恢复和疼痛缓解上优于A 组。在VAS 评分方面,B 组在术后1 周、1 个月、3 个月和6 个月的评分也均显著低于A 组。在腰椎JOA 评分方面,两组在术前、术后1 周和术后1、3个月的评分差异无统计学意义,但是术后6 个月,B 组的腰椎JOA 评分显著高于A 组。这表明虽然两种手术方法在早期疗效上相似,但是在长期疗效上,PELD 具有更好的效果。可见PELD 对患者疼痛程度、长期对腰椎功能障碍的改善效果优于传统手术,可能相比传统手术,PELD 具有一些优势:椎间孔镜是从椎间孔下安全区域置入,有效减少对椎旁组织损伤,术中双极电极射频热凝纤维环也降低了周围神经炎症发作,利于腰椎功能的恢复[22]。

本研究结果中,两组髓核残留情况虽有一定差异,但差异无统计学意义(A 组vs B 组残留率:25.00% vs 10.00%,χ2=3.12,P=0.078)。这可能与手术医生的经验、患者的病情复杂程度及手术适应证的选择等因素有关。PELD 对手术医生的技术要求较高,需要熟练掌握髓核摘除技术和镜下操作技巧。如果手术适应证选择不当、手术操作不当或髓核摘除不彻底,都可能导致术后残留和复发。术中应仔细检查较大块取出后的剩余髓核组织是否残留于椎管内或侧隐窝处。

综上所述,PELD 对腰椎间盘突出患者具有较好的治疗效果,患者的疼痛症状、腰椎功能都能较好改善,手术时间相对较短,临床应用具有一定优势。