不囿山水 画慰劳者

郑宇薇

作为从20世纪上半叶到下半叶不断践行旅行写生作画的代表人物,赵望云早在1926年至1942年间,就身体力行,从北京西郊开始,前往东北、河北、河南、内蒙古等地,创作了众多描绘最真实的农村生活场景的写生作品。赵望云以“来自田间”的身份“到民间去”,看尽平民生活,踏遍乡野田间,从民间疾苦到战时萧条,所绘无不饱含深情。[1]在这动荡年代,他用最真实最朴素的笔触语言,感动着工匠、农夫等劳苦大众。他这个时期的写生作品,配上冯玉祥“烧饼大油条”式的白话诗,或辅以记者杨汝泉新闻简报式的文字,新鲜有力,是沉淀在泱泱大地上永远无法抹去的时代烙印,是在鲜活人生中寻找真谛的艺术。徐悲鸿夸他“专写民瘼”“笔法生动,无八股气”。老舍评其画:“有心人定会由这里悟出战事失败的原因,也会看出转败为胜的关键”,这些“民间生活的真情实录”,意义深远。

“艺术为大众服务”,20世纪上半叶,左翼美术思潮涌动在苦难深重的中国,艺术被赋予了更多的社会责任和情感。赵望云是最早受到进步思潮影响,并在自己的艺术实践之初就努力向人民群众靠拢的一位艺术家。他在思想上对社会有深刻而清醒的认识,这种认识清晰地反映在他的艺术中。创作于20世纪30年代的《晚成庐藏书画集锦》是赵望云这一阶段的代表作。画作尺幅不大,以墨笔表现人物神态,辅以皴纹,着重表现真实生活状态下的大众面貌,从辛勤的劳作到疲惫的奔波,皆是农村的人物场景,有明确的写生感。艺术家将这些作品称作“习作”,但事实上这些作品呈现的真实和动人之处,已使得它们超越了简单的“习作”,成为富有艺术表现力的即兴创作。《晚成庐藏书画集锦》中的诸多书法作品也非常有特色,记录着赵望云感性的随笔内容与理性的创作思考。我们从中可以看到,艺术家一生坚持的“为大众而艺术”的理念已经形成,其提倡的“平民的艺术”不但是要展现普通民众的生活,更需要“为众人所明白”。

1942年,36岁的赵望云举家迁居西安。自此,他的旅行路线移至西北,多次深入河西走廊、祁连山、青海等地,西北的辽阔景象、质朴民风给予了他不同的视觉与心灵的冲击。他深受雄浑厚重的长安文化和敦煌石窟艺术的感染,找到了自己艺术生命的真正故乡,将创作之根深深地扎在了西北的黄土地上。这一阶段,他的笔墨技法趋于成熟,或挥洒由心,或精工写形,均神韵天成。他不断丰富人物的表达、人物与环境的关系,变换不同的画面空间与节奏,运用设色与墨色相衬。郭沫若赞其“画法无中西,法由心所造”。

自20世纪50年代中期开始,赵望云对写生作品画面的构建与整体意境表达更能娴熟把握,至20世纪60年代,是他中年时期无间断、集中地对西北人文风情写生的阶段。[2]本文选取中国美术馆藏赵望云7件1957年至1965年间的人文写生作品,跟随他的步伐,体味西北民生与风情。

《养猪图》(图1)是赵望云与石鲁等人于1957年赴西安边商洛山区旅行写生中所作。画面下方约一半画幅描绘猪圈内的家猪群,家猪体圆肚垂、耳大头肥,猪舍柴扉前四五头仔猪拥挤在母猪身下,食槽旁的家猪整齐排列、埋头进食。近景栅栏木条错落,对侧门扉两旁,老人穿袄戴帽,手持烟袋;小儿衣着干净,举手轻招,似有稚嫩的吆喝声萦绕耳畔。一老一少面容朴实而又平静,可见生计无忧。猪舍上方树木枝丫交错,枝条细密萧索,凸显出热闹、肥壮的猪群。墨色与赭色的简单搭配,使整个画面充满恬静平和的气息。作为画面中最具动态的形象,猪群施以重墨,使得画面动态丰富、趣味盎然。这幅画作蕴含景、人、畜,画面丰富完整,营造了“人勤猪壮、肥猪满园”的生活景象。不同于赵望云早期农村写生萧索疾苦的生活题材、哀恸悲悯的创作情感,扎根大西北后的他饱含对这片土地的热爱与希望,满目皆是生活的坚毅敦厚与劳作的喜悦报偿。

1958年,赵望云从陕南到陕北,其时正值全国大炼钢铁运动,与刘旷到华县(今渭南市华州区)、临潼一带走访大炼钢铁。华县周边处处山中采矿石、河中浪铁砂。中国美术馆藏《大炼钢铁》系列共22件,刻画了淘砂、采砂、运砂、炼铁等各个步骤劳作的场景。《大炼钢铁·华山炼铁场》(图2)中,妇女三五成群,席地而坐,用锤子敲碎矿石块。这件作品沿用了赵望云写生中期善用的“三段式”构图[3],运用聚焦近景的散点透视及虚实有致的层积式构图,突出畫面主题。色彩上依然以墨色、淡赭、浅靛为主,画面中心的红头巾明艳瞩目,就像热情的火焰,昭示着劳动者激烈的内心活动和观察者被感染的情绪。此幅作品描绘的虽然是平淡的劳作生活,但有着众志成城的强大凝聚力。

1959年,赵望云同众多艺术家到黄河禹门口、三门峡一带写生,黄河景观以气势磅礴、奇峰耸立、河水奔腾而著称,成为中华文化的符号象征。到黄河流域写生的画家,如傅抱石、钱松嵒,都被这千古奇观震撼心灵,留下很多壮丽的国画作品。“师造化夺天工,但替河山添彩色”,这是黄河边的山水;“织衣冠,筑梁屋,果口腹,担出行”,是黄河流域的民风民情。赵望云的此番写生,山水风光居多,但依然没有舍弃人民生活的题材。《黄河系列·看戏》(图3)描绘了“大河逐梦、好戏连台”的看大戏文化,吊脚戏台上,吹拉弹唱,粉墨登场,台前都是熙攘的全神贯注看戏的观众,甚至村口大树上、侧旁矮墙上都是看戏的顽童。此时,赵望云并不执着于刻画人物面部表情和姿态动作,而是更善于通过营造生活场景给予观者置身其中的氛围感。这种生活场景不限于辛勤劳作,侧重于记录普通人的生活与社会互动。画面主题不只是“人”,更是“生活的人”“人在生活”,承载了丰富的民间文化、信仰和传统价值观。艺术家通过作品传递着人们对生活、生命和社会的理解,传承着世代累积的智慧和思想。

以赵望云第一次西北写生为肇始,直至20世纪60年代初期,随着中国美术家协会西安分会这一创作群体不断壮大,形成了一个不同艺术背景、不同艺术风格、不同绘画题材的画家群体,“以西北的自然、风物、人情为载体,将一种新时代革命浪漫主义的价值理想和阳刚雄伟的美学思想结合在一起”,“要把西北地区的自然和社会面貌,用民族绘画的方法表现出来”,从而在短时间内合力打出了一个响亮的地域文化品牌,形成了自己独特的艺术精神,即为“长安画派”[4]。赵望云与石鲁、何海霞并称“长安画派三杰”,也是长安画派的奠基者。他们立足西北黄土高原,通过描绘西北奇崛厚重的山水和勤劳淳朴的人民而享誉画坛。他们画中的灵魂,有着地域独特的人民性、时代性和社会性,他们秉承“立意人民”的创作根基,植根现实生活,反映人民关切,以精湛的艺术抒发人民情怀。

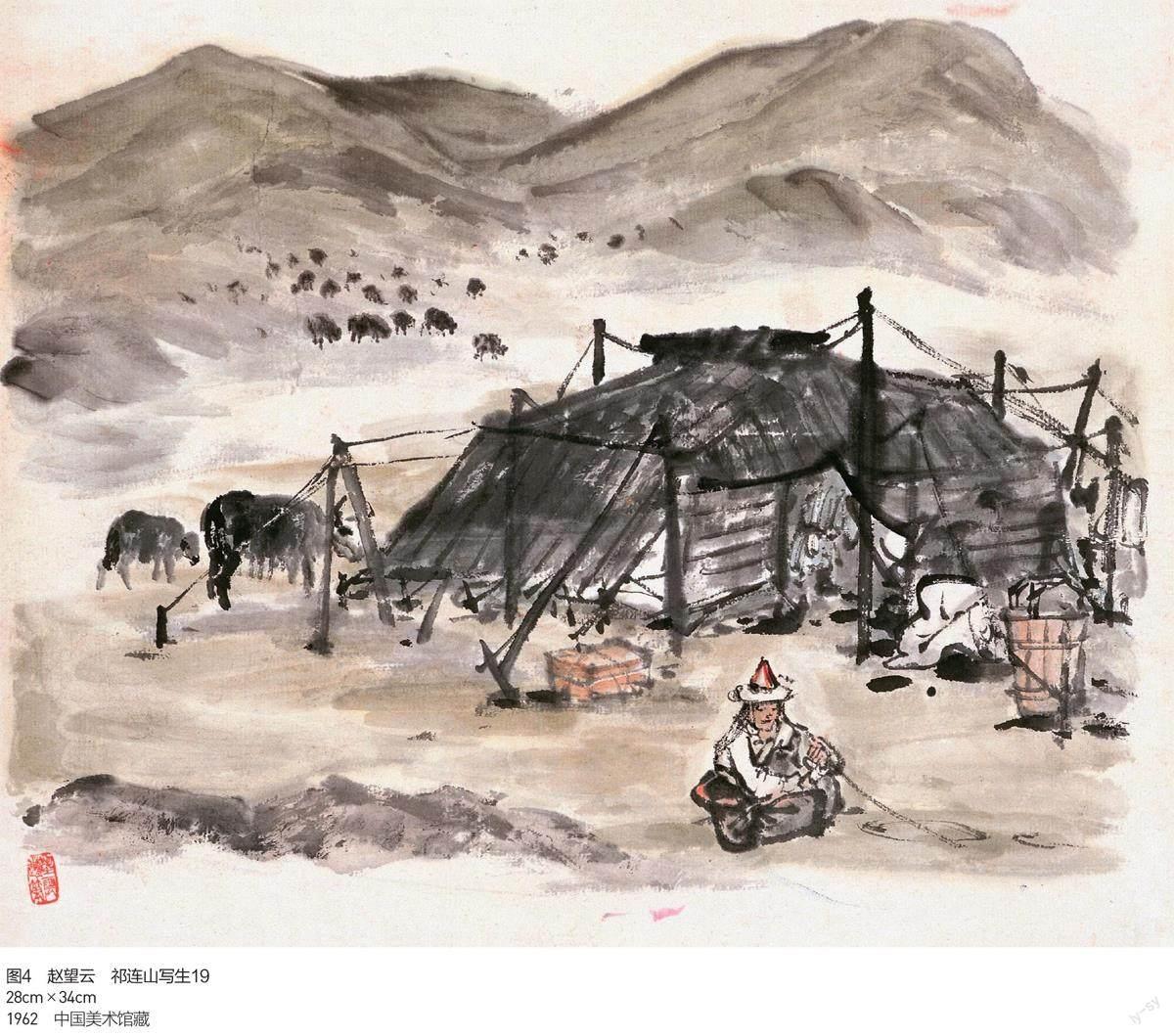

赵望云在《西北旅行画记·自序》中说:“我喜欢看我没有看到过的东西,自然界無穷尽的变化,社会间无量数的人群,好像都与我发生着密切的关联,伟大的自然社会,它有一种微妙的力量引诱着我的精神。”[5]祁连山对于赵望云来说,就是这样一种魂牵梦绕的存在。1962年,赵望云五赴祁连山写生。祁连山被誉为河西走廊的“生命线”和“母亲山”,这里是东西文化交融和多民族融合的舞台,孕育了多样的农牧文化,有着丰富的人文资源。赵望云的画笔刻画描摹着祁连山层峦叠嶂的山脉、高耸茂密的林地、林间掩映的鹿场和悠然游荡的畜群。《祁连山写生19》(图4)是祁连山麓藏民游牧的场景,画幅虽小,却由远及近、由虚渐实,远处浅墨群山与散落其间的羊群衬托出近景中的牧居生活景象。一位身着藏式布袍(或缎面羔皮藏袍)、头戴尖顶红缨毡帽的藏族女乡民坐在浅绿草地上手工捻线,身后是有游牧文化“活化石”之称的黑牦牛毛帐篷。黑帐篷由牦牛长毛编织并拼接而成,帐篷呈龟甲状,帐外由杆子与毛绳牵引,正门朝向低势,背面靠山避风,可为牧民遮风挡雨。画中黑帐篷用墨色,与黄绿草原、远山相区别,是本幅作品的聚焦与特写。画面整体色彩滋润、浓淡相宜,线条柔中带刚。祁连山写生系列是赵望云这一时期的重要艺术探索与艺术实践成果,其所描绘的一幕幕场景俱是传承千年的文明记忆,蕴含着游牧人民的生活智慧。值得一提的是《祁连山写生10》,所绘为赵望云被邀请至帐内饮茶的场景,情景氛围更为亲切,从中亦可见赵望云体验与写生之深入。

关中平原,北抵渭北、南接秦岭,西起宝鸡、东至潼关,被誉为“八百里秦川”,这里地势平坦、土地肥沃、物产丰富。1963年,赵望云到此地进行农村写生。关中农民善养牛,《关中风情·咱家的牛》(图5)便描绘了关中秦川牛。画面运用前景为主体的构图,左上重墨枝叶与中下方的黑牛、农民为前景。黑牛骨骼粗壮、肌肉丰满,农民神色关切,交口称誉。后景中有屋舍和牛群,与前景虚实、浓淡有别,其中干净屋舍与前景中的枝叶构成了画面左上以“景”为主的内容,牛群、拴牛桩与前方黑牛和农民构成画面右下以“人、畜”为主的内容。画面元素丰富,动静结合,前后景交融,形成层层递进的空间效果,营造出平衡的立体感和透视感。

时至1965年,赵望云的写生生涯已近四十年,他尝试与积累了多种不同的构图语言、笔墨形式,对全景式表达更加收放自如。1965年初,赵望云与长安画派的艺术家到安康市朝天河村,驻扎三个月之久,细致观察当地人民劳作与生活,创作了《桑山行组画》(共9件)。朝天河畔景色优美、民风淳朴,以种桑养蚕闻名,该组写生多以桑树间的劳作为题,劳动中的人物情态多淡然笃定,体现出当地民众安稳有序、恬淡闲适的生活状态,人物与景色融合更加成熟。《桑山行组画之一》(图见扉页)描绘了人们在山间溪流里清洗蚕簸的场景,嶙峋怪石间花团锦簇,山泉自石中淌下,妇女们卷起裤腿边谈笑边劳作,一派欢乐景象。枯湿有致的石上墨色,并未让景色脱离人群,反倒是人景交融,景衬人美,交相辉映。《桑山行组画之六》(图见扉页)描绘的是蚕茧成熟后众人一同摘取蚕茧的场景,蚕簸堆积成小山,一人将草龙蔟从簸箕中取下,柔软绵长的蚕蔟交到各人手中,每个人身旁都是满当当、白花花的蚕茧,人物行坐有序,位置散落呈“S”形,或正面或侧面或背面,组成了全方位的劳作群像。画面整体以金黄为基调,象征“收获”,由远及近,色彩越发浓艳,将前景与后景贯穿相连的蔟条没过画面中央妇人的小腿。由远及近共有大中小三名孩童,有的参与劳动、操作熟练,有的安稳悠闲、自得其乐。劳作场面热闹,毫无枯燥乏味之意,加上孩童的点缀,仿佛述说着这片世外净土的富足与安康,反映了人民的勤劳与智慧。

笔墨当随时代。赵望云的艺术实践伴随他生活轨迹的变迁和人生境遇的起落,但他从始至终没有脱离人民。人民的劳动是最美、最生动的题材,劳动者的真善美最使他魂牵梦绕、心潮澎湃,他亦不断丰富提升自己的笔墨语言,频繁采风,真切记录。在他的笔下,劳作辛勤而充满希望,生活平淡而充满快乐。赵望云用扎实且繁多的写生作品表现劳动者,他又何尝不是一位不断劳作的画家。纵使在人生晚期,他已无法前往实地采风与感受,依然凭借对西北写生的深刻记忆,升华笔墨,畅意抒写,用自己的笔墨表达着对劳动人民的关切之情、对美好生活的殷切希望和对西北土地的深沉的爱。

参考文献

[1]吴爽. 如何走向民间:赵望云20世纪30年代的田间写生[J]. 美术,2023(3):9.

[2]李小林. 20世纪五六十年代区域画派山水画写生图新研究[D]. 重庆:西南大学,2019:1.

[3]刘学明. 自觉与意味:赵望云民国“大众写生”风格的形成探析[J]. 美术研究,2023(3):98.

[4]一手伸向传统,一手伸向生活:长安画派专题[J]. 中国美术,2021(2):7.

[5]赵望云. 赵望云西北旅行画记[M]. 东方书社,1943:自序1.

约稿、责编:金前文、史春霖