义务教育视域下高师钢琴 即兴伴奏课程反思与愿景

田恪

高师即兴伴奏学科自20世纪60年代发端至今,走过了近60年的发展历程,大致经历了初现、初创、确立三个阶段。梳理每个阶段的事件、文献、教材可以发现学科在收获丰硕成果的同时也积累了一些问题。基于义务教育音乐课程视阈,突显了课程内容结构失衡,课程发展滞后的现状。针对以上问题,笔者建议学科未来的发展从调研平台、教材建设、教师发展三个方面进行优化改革以期进一步优化完善。

1 高师即兴伴奏学科发展回顾

“即兴伴奏”是指高等师范院校(简称“高师”)开设的专业必修课程,教学内容围绕如何为已有旋律进行即兴编配伴奏的一门学科。自20世纪60年代初期,至今已走过了60年的发展历程。基于教学、事件、文献及教材的分析以及笔者的理解可大致分为初现、初创、确立三个阶段。

1.1 初现——20世纪60年代初期至20世纪80年代初期

20世纪60年代初,南京师范大学音乐系将即兴伴奏课的课时附加在钢琴课中,可被视为高师即兴伴奏学科的发端。这一阶段还未出现系统的教材,课程内容多由教师自行准备。

1.2 初创——20世纪80年代初期至1999年

学科的确立来源于一次谈话。原国家艺术教育委员会副主任周大风先生与孙维权教授谈道:“现在中国约有30万中小学音乐教师。由于我們音乐课本的歌曲都是单旋律,而我国师范院校并未开设即兴伴奏课程,绝大多数教师都不会即兴伴奏,有的就用‘纯八度应付,非常难听。”周先生便问孙老师:“你有没有可能来做这事?帮中小学教学解决这个问题?”即兴伴奏学科建设随即拉开了帷幕。

这一阶段,多所高师相继将即兴伴奏课程作为独立课程开设;文献从初期多见于对学科的介绍,对教学内容的探讨;教材由最初包含在钢琴教材之内逐渐发展到针对课程专门编写教材。即兴伴奏学科开始受到社会的关注。

1.3 确立——1999年至今

1999年,国家艺术教育委员会主办的第一届珠江杯全国师范院校五项全能比赛将即兴伴奏设置为比赛项目之一,可视为学科的确立。知网可检索到的有关即兴伴奏的文章涵盖了包括教学方法、学科理论、审美价值等多方面的研究。自20世纪80年代至今出版的71部即兴伴奏教材中(见《20世纪80年代以来国内出版的钢琴即兴配弹教材研究》附录一:钢琴即兴配弹教材资料库)1999年之后出版的教材就有40部。

2 义务教育视阈下的学科现状反思

学科取得的成绩,凝结了几代“即兴人”的心血与汗水。环视如此丰硕的成果,笔者在欣喜之余却有些许担忧。文献虽繁却鲜有真正从义务教育角度出发,教材虽众却难觅真正适合教学所用。究其原因,笔者认为学科发展目的和形式有待商榷。

2.1 学科发展偏离“目的因”

由上文可见,学科发展的“目的因”早已明确,为培养具有即兴伴奏能力的义务教育音乐课程师资力量。而反观即兴伴奏课程是否真正接轨义务教育呢?

作为教学内容与教学方式的载体,教材的比对能够最直接地展现二者的关系。通过笔者对多个版本义务教育音乐课本与即兴伴奏教材的调研发现,情况不容乐观。即兴伴奏教材与义务教育音乐课本脱节情况较为显著,以现有即兴伴奏教材为基础进行教学,不符合义务教育音乐课程对教师即兴伴奏能力的要求,难以给中小学生带来好的审美体验。以下是比对后的具体内容。

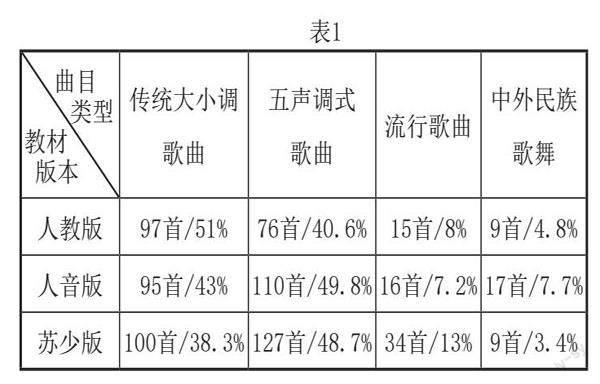

笔者对教育部核准的义务教育音乐教材进行了调研,选择了人民音乐出版社版本(以下简称“人音版”)、人民教育出版社版本(以下简称“人教版”)和江苏少年儿童出版社版本(以下简称“苏少版”)。三种版本分别包含教学曲目(即各版本的歌唱、演唱、表演唱曲目)221首、188首和261首。依据曲目类型,现将三个版本的教唱曲目进行分类。

第一类,国内少数民族以及国外民族歌舞作品;第二类,中国五声性调式体系歌曲;第三类,流行歌曲;第四类,传统大、小调调式体歌曲。

通过分类与统计可见,各版本义务教育音乐课本所选曲目类型方向基本相同,各类型曲目所占比例大致相似(如表1)。

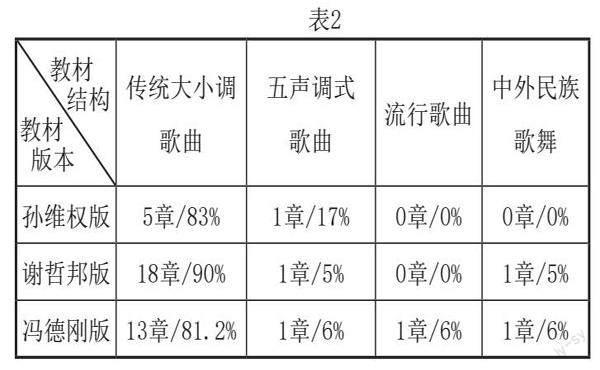

在教材方面,笔者选择了孙维权编著的《钢琴即兴伴奏入门教程》;谢哲邦编著的《钢琴即兴伴奏实用教程》;冯德刚编著的《钢琴即兴伴奏》三个版本的即兴伴奏教材。依据义务教育音乐课本的歌曲分类对三个版本的章节内容进行分类统计,统计结果如表2所示。

现将以上两个表格汇总比较,我们不难得出以下结论:

即兴伴奏教材五声调式歌曲的教学内容明显偏少,中外民族歌舞和流行歌曲被轻视。

2.2 学科发展滞后于“形式因”

“形式因”指的是事物完全实现其目的时,在事物身上所体现出来的模式或结构。对于即兴伴奏而言,其直观的模式、结构似乎只是和声编配与织体编配。但我们不能忘记这种即兴伴奏是一门被定义为综合了多学科知识、技能于一身的特殊学科。因此,推动高师即兴伴奏学科发展的“形式因”应包括任何一门相关学科获得的最新成果。

然而,通过高师即兴伴奏教材建设现状分析与义务教育音乐课本内容调研,笔者认为即兴伴奏学科建设滞后于相关学科的学术发展,看似简单的义务教育音乐课程里诸多知识点难以在即兴伴奏教材中找到答案。以下是调研案例和现状分析的具体内容。

(1)义务教育音乐课本中的几个反例

笔者在前文提到的义务教育三个版本的音乐课本中选取了几首具有代表性的案例,以下是案例解析。

①中外民族歌舞案例解析

歌曲的节奏特点,包括节奏型与重音位置,是展现一种音乐风格的重要元素。通过采用重复固定的节奏音型伴奏织体模式,才能明确各国家、民族音乐独特的风格特征。

通过曲目分类统计,各版本中包含的中国少数民族歌曲有东南部少数民族歌舞(彝族、侗族、高山族等)、东北地区少数民族歌舞(朝鲜族、蒙古族等)、西部少数民族歌舞(藏族、新疆维吾尔族等)。包含的外国歌舞有东南亚、南美歌舞(恰恰、桑巴等)。以下列举其中两个案例。

新疆维吾尔族民歌《小巴郎,童年的阳光》(如图1): “人音版”三年级下册、“苏少版”六年级下册都收录了新疆维吾尔族民歌《小巴郎,童年的阳光》。“在维吾尔族内部,民间音乐遵循手鼓—乐器—演唱的传承顺序。即先通过手鼓学习节奏,之后通过乐器学习旋律,最后再加唱词。”由此可见维吾尔族传统音乐中节奏具有极其重要的地位,人们往往只听其特有节奏型便可知是维吾尔族民歌,因此在為维吾尔族民间歌曲编配伴奏时必须弹奏其民族固有的节奏音型。

印度尼西亚歌曲《木瓜恰恰恰》:“人教版”四年级下册、“苏少版”三年级上册都收录了印度尼西亚歌曲《木瓜恰恰恰》。“恰恰恰”是拉丁美洲舞曲中最具代表性的音乐节奏之一。其音乐风格的确立有赖于固有伴奏节奏型“恰恰恰”()在每两小节第二拍位置的重复出现。左手基础伴奏织体可以模仿拉丁美洲赤道雨林树蛙蛙鸣的效果,以营造出热闹的气氛。

②中国五声调式歌曲案例解析

中国幅员辽阔,音乐形式丰富,其中采用中国音乐体系的,有汉族和除了俄罗斯族以外的其他54个兄弟民族,即56个民族中有55个民族的音乐形式,都包含有中国五声性调式元素。以下列举两个典型案例。

江苏民歌《牧童》(如图2):“苏少版”一年级上册收录歌曲《牧童》。其作品前三小节并未对D羽调式进行明确,而是在以F为宫音系统的A角、F宫、G商、D羽调式中不断游移,因此应以每小节落音作为中心音,从“同宫场”的角度进行编配。如果只按照D羽调式的概念进行编配,其和声进行未免有向大、小调调式体系倾斜的嫌疑。

蒙古民歌《牧歌》:“人教版”八年级下册收录的蒙古民歌《牧歌》。作品第五小节出现了“旋调”,即异宫犯调,指的是不同宫系统的调性转换,亦即转调。“人音版”二年级上册收录的《快乐的音乐会》,“苏少版”六年级上册收录的《李玉莲调》等歌曲都有同样的特点。

③流行歌曲案例解析

随着世界文化艺术交流的不断深入,我国流行音乐和声编配理念逐渐展现出立足于大、小调和声体系,借鉴爵士和声理论、和声色彩的特点。

流行歌曲《我和你》:“人教版”六年级上册、“人音版”八年级下册、“苏少版”七年级上册全部收录流行歌曲《我和你》。以下是刘欢演唱乐段的原版和声配置(如图3)。其中挂留和弦F7sus4,高叠和弦F11,复合和弦bB/bA都体现了对爵士和声的借鉴。第十小节中G7alt/bD,是用升g旋律小调的第七个变化属音阶和弦替代了大小调体系中降B大调Ⅴ/Ⅴ/Ⅴ和弦(即离调至C大调的属和弦),这一替代原理显然来源于爵士和声理论。

以上案例的诸多知识点难以在现有高师即兴伴奏教材中找到对应的内容。

(2)高师即兴伴奏教材建设现状

蔡常青在其硕士论文《20世纪80年代以来国内出版的钢琴即兴配弹教材研究》一文中,对71个版本的即兴伴奏教材的第一版进行了搜集汇总(详见蔡文附录一:钢琴即兴配弹教材资料库)。其中常见的重要教材的第一版集中出现于20世纪90年代末至2005年,之后只是一味地修订再版,而内容却未见有大的改动。

在对近年来文献、书籍的整理当中笔者发现,五声调式方面,樊祖荫教授的《中国五声性调式和声的理论与方法》具有非常重要的指导性意义,2003年底就出版了的初版本;流行音乐及爵士乐即兴演奏方面,星海音乐学院辛笛教授已出版了大量的书籍及文献,做出了重要贡献;外国民族歌舞方面,早在1994年就出版发行的林文信所著的《创新与突破:流行/爵士钢琴系统教材》。

以上资料内都包含高师即兴伴奏所需的知识点,但遗憾的是并没有进行吸纳整合,说明了高师即兴伴奏滞后于相关学术前沿的现状。

3 高师即兴伴奏课程愿景展望

学科近60年的发展脉络成绩与问题一同摆在我们面前。在肯定成绩的同时,问题的解决不容回避。基于对已有成果与现状问题的分析,笔者对高师即兴伴奏课程优化方向有如下个人见解。

3.1 搭建义务教育与高师互通的调研平台,促进课程内容优化改革

“课程内容是学生学习的对象,它源于社会文化,并随着社会文化的发展而不断发展变化。”因此,课程内容具有动态发展的特性,需要不断地优化改革,而新时期的美育命题更是对课程内容优化改革提出了进一步深化的要求。

对于高师即兴伴奏课程而言,多角度的调研能够为课程内容优化改革提供多维度的实证依据,同时鉴于师范属性课程目标这一前提,搭建义务教育与高师互通的调研平台就突显了其必要性。

首先,要建立高师即兴伴奏教师定期开展对义务教育音乐课程的调研机制。关起门来的教学与研究有如闭门造车,其结果必然如空中楼阁,理论难以联系实践。只有真正走进中小学,切实了解教师岗位对即兴伴奏的技能要求,了解教材内容、课程大纲、课程标准才能做到有的放矢,使我们的教学与研究更有针对性。

其次,要建设以中小学音乐教师为主体的评价机制。来自义务教育一线教师的评价与建议由其需要受到重视。作为高师即兴伴奏课程的真正实践者,他们的评价与建议结合了多年的工作经验与自身体会,因此更具有客观的实际意义。

在确保两种调研机制实施频率有效持续的同时,组织积极的交流与合作,使二者形成合力,共同促进课程内容的优化改革。

3.2 进行有针对性的高师即兴伴奏教材建设

作为即兴伴奏课程教学与科研的结晶,即兴伴奏教材担负着提高教师教学水平,培养学生演奏技能和伴奏能力的重任。同时基于自身发展滞后于义务教育的现状,高师即兴伴奏学科应以义务教育的实际需要为着眼点,以相关学科学术前沿为导向,积极开展有针对性的教材建设。

重构教材结构势在必行。摒弃以传统大、小调和声织体教学为主线的纵向组织序列,建立以传统大、小调,五声调式,流行音乐为模块的横向组织序列,中外民族歌舞应归类融入以上三个模块,但要做到特别强调。

融会相关学科的学术成果迫在眉睫。五声性调式和声的研究已然硕果累累,如何融入即兴伴奏教材还有待进一步的研究,可喜的是上海音乐学院多篇硕士论文已经展开了对这一方面的研究(如陈菁菁的《钢琴即兴伴奏与演奏教学中针对中国传统五声调式的训练方法》、杨小龙的《钢琴即兴演奏中五声调式的调性发展问题与教学研究》),但仍应引起学术界更多的关注;流行歌曲即兴演奏和外国民族歌舞方面资料丰富,只需整合所需;我国少数民族歌舞伴奏织体的资料较少,尚待完善。

3.3 教师应不断更新参考教材及资料文献

“一般教育要采取‘面向未来的对策,师范教育则要采取‘特别面向未来的对策”,在社会飞速发展的今天,音乐形态日新月异,音乐学科理论不断更迭,作为即兴伴奏学科教师,需要实时了解相关学科学术前沿,通过分析研究带入课堂。

“学不可以已”(《荀子·劝学》),终身学习发展能力是教师不可或缺的基本素质。只有自身教学技能与教学理念不断提升,才能促进课堂质量的持续提高,推动学生学科知识水平更加完善。

希望高师的即兴伴奏学科能够如孙维权教授《即兴弹奏在我国一定会逐步发展》一文所愿,蒸蒸日上,不断前行。

本文系江苏省高校哲学社会科学研究项目“现象学视域下的即兴伴奏本体与实践研究”的研究成果(项目编号:2022SJYB0599)。

(作者单位:南京晓庄学院音乐学院)