有机化合物的结构与性质

——第35届中国化学奥林匹克(初赛)第8题解析

李俊,杨明岸,李熙龙,陈晓丽

1 广东第二师范学院化学系,广州 510303

2 华南师范大学化学学院,广州 510006

3 佛山科学技术学院,广东 佛山 528231

4 中国科学院广州能源研究所,广州 510640

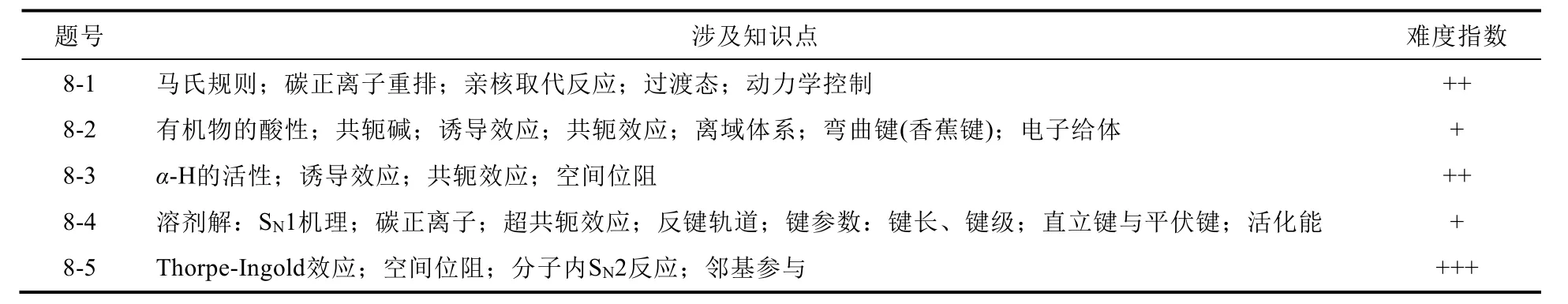

1984年以来,由中国化学会组织的中国化学奥林匹克竞赛(Chinese Chemistry Olympiad,CChO)已连续多年成功举办,是一项成熟且具有相当影响力的中学生学科竞赛活动[1]。CChO鼓励青少年接触化学前沿知识,培养学习化学的兴趣及创造性精神,提高自身的科学素养[2]。作为探索、发现与选拔化学人才的有效途径,CChO对国内化学教学的改革产生了积极的促进作用,引导与推动着我国素质教育的发展[3]。有机化学属于历届初赛试题中颇有难度的模块之一,分值较大,是从事化学竞赛的师生们关注的焦点。一般来讲,CChO初赛试题的第8题主要考查有机化学的基础理论与有机物的性质(如亲核取代反应、碳正离子稳定性、手性或芳香性等)[4,5],规律性强。值得注意的是,第35届初赛第8题在设问形式上由经典的“大小排序”变为“最(较)……的一个”,这有助于增强阅卷过程中赋分的客观性。对第35届中国化学奥林匹克(初赛)的第8题进行了探讨[6](原题已放入补充材料,读者可从参考文献[6]或本文的补充材料快速获得竞赛题目),题目的考查内容见表1。

表1 第35届化学奥林匹克(初赛)第8题考点汇总表

1 第8-1题解析

1.1 考题解析

本题考查无机酸的亲电加成与碳正离子重排反应。根据马氏规则,H原子加在乙烯基环丙烷含氢较多的双键碳原子上,生成碳正离子中间体M1。释放三元环的环张力是该碳正离子重排(Wagner-Meerwein)反应的驱动力[7],通过烷基迁移扩环形成更稳定的四元环。最后形成的甲基环丁烷正离子中间体M2被Br-捕获,得到扩环重排产物pdt-1。本题的反应机理如图1所示,环状中间体A即M1或M2,重排产物B即pdt-1。

图1 乙烯基环丙烷扩环重排的反应机理

1.2 评注与拓展

反应过程中有一种路径值得商榷——分子内负氢迁移发生碳正离子重排,产生比2°碳更稳定的3°碳正离子,进而被Br-亲核进攻(图2)。关于“碳正离子重排反应中氢的迁移能力”,不同版本教科书中的阐述尚不明确。理论计算的结果表明[8-10],直接沿着分子内氢迁移途径在能量上不占优势(即动力学不利)。甲基环丁烷碳正离子在过渡态中需要形成三元环,环上大的角张力会使得过渡态结构不稳定,需要克服较高的反应能垒。从计算的势能剖面图来看,相比于分子内氢迁移,水分子形成的水簇作为质子传递媒介所进行的分子间迁移途径在动力学上更有利[11]。综上,从动力学因素分析,经过四并三元环过渡态的能垒较高,甲基环丁烷碳正离子进一步发生碳正离子重排的可能性低。

图2 甲基环丁烷正离子发生分子内氢迁移被溴离子捕获的过程

2 第8-2题解析

2.1 考题解析

本题考查电子效应对羧酸及其衍生物酸性的影响。可借助对应共轭碱的稳定性判断。共轭碱阴离子越稳定,对应的羧酸酸性越强。实验表明苯甲酸的酸性弱于甲酸,苯环取代甲酸氢后酸性降低,苯环起的是给电子作用。当苯环与给电子基团相连时,此时苯环(相当于一个电子储存库)具有吸电子作用。烷基属于典型的给电子基,主要源于C—H键的超共轭效应。烷基的取代使得苯环碳原子的电子云密度相应地增高,苯环和羧羰基的离域增强,羧羰基接受氧负离子反共轭的能力降低(即阴离子稳定性变差),从而使得烷基取代的苯甲酸酸性降低。异丙基和环丙基均为给电子基,所以对异丙基苯甲酸与对环丙基苯甲酸的酸性都弱于苯甲酸。两种基团中给电子能力更强的一方,其对应的取代苯甲酸酸性就越弱。环丙基由于弯曲键(这种价键在性质上接近π键)的存在,致使其对苯环的给电子共轭效应得到了加强,故环丙基是比异丙基更强的电子给体。综上,三种有机物的酸性由强到弱的排序为:A > B > C。

2.2 评注与拓展

环丙烷的成键情况特殊(见图3与图4),证据主要源自于NMR偶合常数[12]。此外,分子轨道计算表明环丙烷的C—C键最大电子云密度弯离三元环(偏角是9.4°)[13]。为了使分子的能量达到最合适的程度,环丙烷的价键是兼顾“碳原子核连线之间的夹角”与“轨道间电子排斥”两种成键方式的结果:既大略地保持原轨道间的角度,又实现一定程度重叠而形成弯曲的键[14](也称香蕉键,是一种介于σ和π键之间的化学键)。环丙烷碳原子指向键外面的两个轨道比通常的sp3轨道的s成分多,但环上用于成键的两个轨道所含的p成分更多。向外轨道含有约33%的s成分(大体接近sp2轨道),向内轨道含有约17%的s成分(可近似成sp5轨道)[15]。环丙烷的三个C—C键均由两个sp5轨道重叠而成,因此环丙烷与含有双键化合物的行为在某些方面类似。

图3 具有张力的环丙烷的轨道结构

图4 环丙烷的键长与键角

3 第8-3题解析

3.1 考题解析

本题考查空间效应与电子效应对羰基α-H酸性的影响。羰基使α-C上的H具有活泼性,可归结为两种电子作用[16]:① 羰基的吸电子诱导效应(强的偶极矩);② 羰基与α-C上的碳氢键间存在超共轭作用(电子离域增强碳负离子的稳定性)。羰基旁所连基团的不同,会导致其α-H的活性存在一定的差异(见图5与图6)。判断化合物A与B的酸性,可转化成“比较两个化合物的α-H被攫取后所形成负离子的稳定性”。负离子的稳定性越好,对应化合物的酸性就越强。对B来讲,N原子对羰基既有吸电子诱导效应,又有给电子共轭效应。A中N原子周围存在着大体积的甲基所形成的空间位阻,致使N的孤对电子与羰基之间p-π共轭体系的给电子效应受限,所以N原子对羰基的吸电子诱导效应起主要贡献。对A来讲,两种效应综合的结果一方面增强了羰基对α-C的吸电子能力(或加强了羰基的正电性),另一方面α-H解离后形成的烯醇负离子的负电荷得以分散而趋于稳定。另外,α-C上的碳氢键转动受限在一定程度上使得克服由扭转张力产生的能量减小,降低了反应能垒。上述因素均有利于α-H活性的增强,故化合物酸性排序为:A > B。

图5 化合物A优势构象的Newman投影式(Ph:苯基)

图6 化合物B的极限共振结构式

3.2 评注与拓展

有机化学反应的活性易被分子中的原子或基团所影响,这种影响常以空间效应(又称立体效应)与电子效应的方式呈现。空间效应来源于分子中存在的各种键张力,是指在分子中引入不同空间需求的原子或取代基团后,对分子的物理化学性质(结构、反应速率和平衡常数等)产生的影响,这种影响很大程度上依赖于原子或基团的空间体积与相互作用的距离[17]。电子效应是指电子密度分布的改变对物质性质的影响,包括诱导效应、共轭效应、超共轭效应与场效应[18]。空间效应和电子效应均能对有机化学反应的速率或历程产生影响。历届化学竞赛试题主要是通过酸碱性比较、亲核取代(SN1和SN2)反应的机理、电荷稳定性、共振理论等角度综合考查两种效应的内容[19],体现了命题专家对有机化学基本理论的重视。起统摄性作用的理论知识部分是学习有机化学的“基石”,可帮助我们系统、清晰地认识有机物的结构、性质以及复杂多样的有机化学反应,从而构建完善的知识体系。

4 第8-4题解析

4.1 考题解析

本题考查溶剂解(SN1机理),椅式构象的直立键与平伏键的轨道相互作用与能量差异。若反应体系中只有底物与溶剂,底物被溶剂分子取代的反应称为溶剂解。这种反应一般速率较慢,但在研究反应机理上相当重要[20]。溶剂解遵循一级速率方程,产物无立体专一性。决速步骤(Rate determining step,RDS)取决于底物离解为相应碳正离子的容易程度(该步要求电荷分离)。形成碳正离子的容易程度取决于底物本身的结构。如图7所示,A结构中存在两个邻位C—H成键与C—O反键(两者处于反式共平面,下同)的超共轭效应,即σ(C—H)→σ*(C—O);B结构中存在两个C—C成键与C—O反键的超共轭效应,即σ(C—C)→σ*(C—O)。本题中,σ(C—H)向σ*(C—O)空轨道的给电子能力比σ(C—C)更强(σ(C—H)与σ*(C—O)间的轨道重叠程度更大),位于直立键的C—O键级被削弱。因此A中的C—O键键长比B中的C—O键长要长(键能低),C—O键易发生异裂的转化过程,即A比较容易形成碳正离子。两种化合物在乙酸钠/乙酸中溶剂解反应的速率大小为:A > B。

4.2 评注与拓展

可用经验规则定性判断:由于反十氢化萘的环上无杂原子,无需考虑异头碳效应这一特殊情况[21,22]。—OTs基团处于环上的平伏键(e键)时比较稳定。直立键(a键)上的—OTs与环同一边相邻的两个a氢原子距离较近,存在斥力,能量较高。由反应势能的关系可知,A进行溶剂解所需的活化能更低,—OTs更容易离去形成碳正离子,反应的活性比B强。值得关注的是,本题不可用直立键或平伏键离去基受亲核试剂进攻的影响程度来判断两种化合物的溶剂解速率,因为SN1反应的速率取决于碳正离子形成的容易程度。

5 第8-5题解析

5.1 考题解析

根据题意“氯代醇衍生物碱性条件下成环”,不难推断反应进行的是分子内SN2反应。影响SN2反应的因素主要有:① 烃基的结构;② 离去基团的离去能力;③ 试剂的亲核性;④ 溶剂效应。按结构的角度,一般来讲,烃基的空间效应对SN2反应的影响更显著。A中没有像B、C这样亚甲基的氢被大体积的甲基取代的结构,空间位阻小。但按照这个逻辑,容易误选A。本题中,Thorpe-Ingold效应占主要优势。分子链中亚甲基上的氢被大体积的偕二甲基取代后,两个烷基相互排斥使键角增大,构成碳四面体的另外一对键的键角减小,离去基团和邻位基团之间的距离缩短[23](可简单理解成:偕二甲基造成的空间效应使链两端的反应位点在空间上更加靠近)。偕二甲基取代产生的焓变与熵变,引起了非键相互作用和转动熵下降[24],提高了分子内环化速率。此外,“邻基参与”也对成环反应速率的增大有贡献。因此,三种化合物在碱性条件下形成环氧乙烷衍生物的反应速率大小为:C > B > A。

以氯乙醇为例,离去基团氯原子的β位上有一带负电荷的氧原子,这两个原子处于比较合适的位置,符合邻基参与的特征。该反应的机理可描述为:羟基质子被溶液中的碱攫取后,氧负离子进攻β-C,促进氯原子离去,得到三元环产物环氧乙烷,如图8所示。

图8 氯乙醇在碱性条件下生成环氧乙烷的反应机理

5.2 评注与拓展

本题还可用Bruice等提出的“反应旋转异构体效应”进行解释[25]。化合物A的分子链上(不考虑两端)由于没有取代基,所以A主要的存在形式是反式构象;两个偕二甲基分别取代A中亚甲基上的H原子后(如化合物C),能量较高的、有利于环化的邻位交叉构象的比例增加(即偕二甲基取代促使成环构象比例占优),分子链成环更容易进行。

Thorpe-Ingold效应(又称偕二甲基效应、角压缩效应)最早由Thorpe与Ingold等学者在20世纪初期提出[26],他们认为其主要通过空间效应、电子效应或两者协同起作用。分子链中亚甲基上的氢被大体积烷基取代后,烷基之间的键角被压缩(见图9),分子链末端的两个反应基团更加靠近,有助于实现分子内环化。“通过空间位阻导致的内角压缩”是该观点的关键。偕二甲基效应可运用至金属催化反应、周环反应、自由基反应与偶极环加成等多种有机反应类型中,且作用效果明显[27]。这一效应通过由偕二烷基取代引发的焓变与熵变来促进反应的进行。除了有效地促进分子内或分子间环化,还能提高反应的速率与产率,一些难以发生的环化反应也得以进行,因此在合成化学领域具有广泛的应用价值。

图9 分子链中亚甲基上的氢被大体积烷基取代后键角的变化示意图

6 结语

本文对第35届中国化学奥林匹克(初赛)有机化学模块的第8题展开了分析。本题的难度适中,既有经典的“熟悉”考点,又有新颖的“冷门”考点(如Thorpe-Ingold效应),更侧重于彰显“结构”这一视角在学习有机化学中的核心地位。化学竞赛生在日常的训练中应加强对有机化学基本理论的理解与掌握,梳理历届竞赛试题在此方面的考查方向与命题思路,尽可能把握住该题的基本分。希望通过本题的赏析,让参与竞赛训练的师生们在后续的研究或备考中受到启发。

补充材料:可通过链接http://www.dxhx.pku.edu.cn免费下载。

——碳正离子的产生及稳定性比较