“三螺旋”理论视角下高职院校专业教育与创新创业教育融合机制研究

[摘 要] 在经济转型的形势下,推进校政企协同创新,促进专业教育与创新创业教育深度融合,培养创新型人才是国家经济发展的重要举措。基于“三螺旋”理论视角,深入研究我国高职院校专业教育与创新创业教育融合的现状,结合我国高职院校创业型人才培养的特点,提出专创融合策略:重视教育理念融合、重构专业课程体系、形成以多元导师制为引领的师资融合、政校企三方通力合作形成协同育人机制,以实现培养高素质创新型人才的目的。

[关 键 词] “三螺旋”理论;专创融合;校政企协同

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)32-0109-04

2015年,国务院在《关于深化高等学校创新创业教育改革实施意见》中指出目前创新创业教育存在的问题:创新创业教育理念滞后、与专业教育结合不紧密、与实践脱节、教师开展创新创业教育的意识和能力欠缺、教学方式方法单一、针对性实效性不强等。意见中,明确提出各高校要促进专业教育与创新创业教育的有机融合。专业是人才培養的基本单元,部分专业教师将创新创业教育视为针对少数具有创业意愿的学生而开设的精英教育,部分创新创业教师授课从不考虑学生专业背景,专业导师与创新创业导师理念冲突,课程融合度低,造成了创新创业教育与专业教育“两张皮”的状况[1]。同时,我国高职院校与政府、产业等主体在人才培养方面关系松散,难以形成合力,阻碍了创新型人才的培养。

“专创融合”需要将创新意识、创新精神和创业技能渗透到专业课程的教学实践当中,在学科交叉的背景下构建出的科研与技术应用衔接、专业教学与创新创业结合的新教育模式。本文基于“三螺旋”理论视角,深入研究我国高职院校专业教育与创新创业教育融合的现状,结合我国高职院校创业型人才培养的特点,提出深化融合策略与机制,以实现培养高素质创新型人才的目的。

一、“三螺旋”理论及“专创融合”概念界定

“三螺旋”(Triple Helix)理论:“三螺旋”概念最早源自生物学领域,20世纪90年代初期,学者亨瑞·埃茨科瓦茨(Henry Etzkowitz)和勒特·雷德斯道夫(Loet-Leydesdorff)将“三螺旋”概念引入社会学领域,运用“三螺旋”模型来研究“政府—企业—大学”三者的互动关系,并正式提出了“三螺旋”理论。在“三螺旋”理论模型中,“政府—企业—大学”三个主体如同螺旋上升的线一样互动、交叉、重叠和融合演变出层出不穷的关联模式和组织结构,从而推动整个创新活动的螺旋式上升[2]。通过大学—企业—政府三个主体之间的动态发展与循环,能够促进人才、资源、项目的聚集与交流,实现三个主体之间的良性互动,形成推动创新创业活动与区域经济发展的巨大合力。

“专创融合”是指在实现专业教育的过程中,创新创业教育以渗透引领的方式融合到专业教育中,使学生达成专业教学目标的同时,提高其创新意识、创新精神和创业实践能力。

二、高职院校“专创融合”现状

为了调研全国各高职院校“专创融合”的现状及问题,分析专业教育与创新创业教育分立的原因,本研究向高职院校创新创业教育专职教师及专业课教师发放了调研问卷,收回有效问卷108份,针对25名江西省内各高职院校教师进行面对面访谈,从教师视角发现以下问题。

(一)教学理念不清,高职院校对“专创融合”的认识与重视程度不够

《中华人民共和国高等教育法》第二十六条明确规定,高等教育的使命是使学生掌握本专业必备的基础理论、专业知识、专业技能,具有从事本专业实际工作的基本技能和能力。而作为近些年内才全面普及的创新创业教育,其目标是提升学生的创新精神、创业意识与创业能力,让学生在综合素质与社会实践技能上有质的提升,从而深入挖掘创业的可能性[3]。专业教育与创新创业教育的总体目标均是培养适应经济转型、时代进步的综合型人才。高职院校对“专创融合”的认知与重视程度不够,目前部分高职院校依然墨守成规,只着眼于专业教育,无视人才培养的总体目标,创新创业教育被边缘化,成为专业教育的附属产品,教师按部就班完成理论课程教学,尚未真正做到“专创融合”。还有部分高职院校对“专创融合”不重视,认为“专创融合”就是在现有专业教育基础上增加创新思维、创业技巧等授课内容,没有拓展创新创业教育的外延,将创新创业教育局限于专业教育的传统框架下。

大部分学校没有形成促进“专创融合”的相关制度,专业教师本身长期进行本专业的教科研活动,不认同创新创业教育理念,认为创新创业教育地位低于专业教育,视创新创业教育为“非专业教育”。从事非专业教育是迫于政策的压力,对创新创业内容的教学敷衍了事。参与调研的67.59%的教师表示,学校没有促进“专创融合”的相关政策。从表1可以看出一半以上的教师认为所在学校的“专创融合”实施效果一般。

(二)课程设置落伍,归口不清,教学质量不高

课程是专业教育的载体,也是创新创业教育的前提。随着经济的转型升级,职业形态的不断变化,学生的知识能力、素质需求逐年提升,传统专业教育课程设置的问题也逐渐显现。课程结构固化、课程内容陈旧、课程形式单一、课程实践性低等问题直接影响了教学质量。同时,高质量的创新创业课程非常少见,本研究访谈了多所高职院校创新创业教师,大部分院校开设创新创业课程都采取合班授课,教师授课方式以理论教授为主,经验访谈与企业参观等开放性授课方式比较少见。

一些院校直接在专业人才培养方案中加上创新创业课程字眼,实际授课依然以专业知识为主,专业课程与创新创业课程两张皮。还有部分院校在选修课中增加创新创业模块,创新创业课程的教学教研归口混乱,无专门的课程教研室,以上做法显然无法让专业课程与创新创业相融合。创新创业教育不是在专业课程的基础上简单相加,两类课程的开设应在人才培养方案制定之初就做好系统性的规划,整体联动,多方论证。现今,企业、政府相关部门在制定专业人才培养方案时参与度不高,在制定人才培養方案的过程中没有给出实质性建议。

(三)校、政、企三方师资流通不畅,教师普遍缺乏创新创业实践经验

不论是专业教育还是创新创业教育,主要师资依托校内,来自政府及企业的导师较少。通过问卷调研,97.22%的一线教师无企业创业经历,44.44%的一线教师无企业或政府相关工作经历。这种情况极大地制约了授课,教师对创新创业的认知还较模糊,无法分享自身的创新创业经历,课堂讲述也略显单薄,诚然,有部分专业教师对创新创业教育进行了一定程度的思考与探索,但受限于自身的实战经验,其对创新创业的理解远不及企业人士深。这就直接导致学生对教师的能力产生质疑,对创新创业的兴趣也随之降低。同时,专业教师对国家、省市有关创业补贴、创业孵化的政策不熟悉,无法给学生提供创业政策建议。总之,如何调动企业和政府资源,将企业导师与政府导师纳入高职院校师资队伍是“专创融合”师资队伍建设的难点。72.22%的教师一年之内赴企业调研的次数在5次以内,68.52%的教师一年之中下企业实践锻炼的时长在一个月以内,这极大地制约了高职院校教师了解企业的新技术、新趋势。

(四)“专创融合”教育中各主体协同关系松散,资源整合效率低

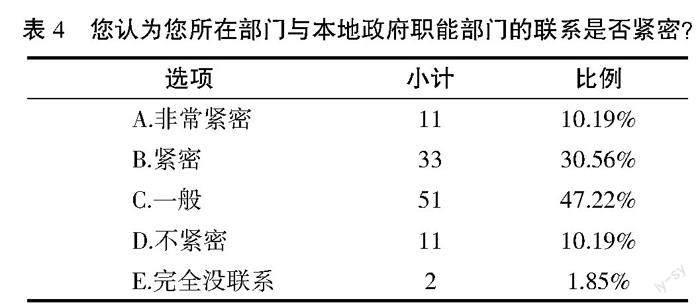

当前我国创新创业教育资源整合效率较低,政策、教育与资本链关系较为松散,三方合作不足。高校注重内部建设而忽视外部环境,政府虽然有相应的政策支持创新创业教育,但落实不到位,企业虽然需要人才或科研成果转化,但与高职院校合作并不深入,部分企业主认为与学校合作是一个漫长的过程,不如社会招聘来得直接。部分高职院校的教职工长期在校内工作,按部就班做好教学工作,教学过程以理论讲授为主,与企业和政府部门接触较少。本研究调查问卷显示,高达54.63%的教师认为所在部门与本地企业的联系一般或不紧密,与本地政府职能部门的联系更弱于与企业的联系。高职院校、企业、政府在人才培养过程中,应加强合作,共享优质资源,共同促进“专创融合”,提高人才培养质量。

三、“专创融合”机制与路径

(一)重视教育理念融合,形成以综合型人才培养为目标的协同性融合

理念是行动的指引,高职院校首先需要提高思想站位,重视“专创融合”工作。专业教育起源于社会分工导致的学科分化,侧重于专业知识技能的传授。随着经济的发展与转型升级,综合型人才是市场需求的趋势。因此,高职院校应改变以往重专业教育、轻创新创业教育的理念,做到“专创融合”。专业教育是飞机身,创新创业教育是飞机翼,只有一机两翼的形态才能保证顺利飞行。二是促进专业教育与创新创业教育教学场景上的有效融合。高泽金(2019)提出教育的场景化,传统专业教育的教育场景多是对工作岗位的模拟,培养学生胜任某个岗位的技能,而创新创业场景指的是以创新创业为手段,创新创业实践为主线开展人才培养的教育场景[4]。创新创业活动本身是一种综合而全面的学习方式。创新创业场景让学生脱离象牙塔式的封闭成长环境,在场景任务中成长,感知社会,了解行业,从而提升其综合素养。因此,创新创业教育不是简单的在专业课程中叠加创新创业理论知识,而是应全方位、全过程、全场景育人。三是将创新创业教育贯穿整个人才培养过程。目前,虽然全国高职院校均开设了创新创业基础课程,但是许多高校的创新创业教育仅仅停留于校内教学,其他形式的创新创业活动开展较少或受众群体小,因此,应加大创新创业教育实践学分在人才培养计划中的比例,促进专业课教师学习创新创业教育理论,做好第二课堂与学分银行认证,将创新创业教育贯穿于人才培养的全过程。

(二)重构专业课程体系,推动示范性“专创融合”课程改革

课程是高职院校教育的载体,“专创融合”的实施主要依靠课程的融合。因此,课程体系重构需在以下方面发力:一是构建“专创融合”课程体系。高职院校在设置课程之前,应积极对接产业需求,对专业课程体系进行改造、迭代与升级,建立螺旋递进的课程体系。校、政、企应共同制订“专创融合”理念的课程标准和开发教学课程资源。在专业课程的授课过程中,也要积极融入通识性知识,以项目为导向,融合实际岗位工作流程,增加实践实训流程,引入企业真实项目,促进专创课程融合。面向有创业兴趣的学生,应分层次选拔进入创新创业实验班,实施精英化教育,专门聘请企业、政府导师授课,培育学生跨专业边界能力。对于有良好市场前景的学生项目负责人,应开设创业实战课程,促进学生更好创业。二是丰富创新创业教育的组织形式,为学生课程实践提供良好的环境。在高职院校内,大部分课程均具有实践性强的特点,这是由学生的学情特点与高职院校的职业面向决定的。因此,课程的形式应该丰富多样,不拘泥于教室、实训室,更应该让学生在广阔的天地探索。主要以活动与情境教学模式为主,建立面向高校学生的“创新空间”“创客工场”“创业论坛”“创客咖啡”“创业社区”“创业联盟”等众创空间模式,为广大学生创新创业者提供良好的共享空间。并且开设学科交叉课程,从而拓宽学生的知识面,提高创新力[5]。

(三)拓宽教师来源,形成以多元导师制为引领的师资融合

教师是教学的具体执行者,是教育理念的践行者。加强“专创融合”师资队伍建设,必须要拓宽教师来源,学校、政府、企业通力合作,形成多元导师制为引领的师资融合。

从学校角度来看,促进“专创融合”就是要提升专业教师对创新创业教育的认知,部分教师长期教授专业知识,对创新创业教育不太了解,也漠视创新创业教育的重要性。对于自身行业变化也不敏感,把所有的注意力都放在专业的基础理论教学上。因此,要提升专业教师对行业的认知,使教师走在行业前沿,不断学习行业最新成果与创新技术,保持开拓创新的精神。加强师资培训投入,如定期派遣教师进行创业师资培训,也可以由专门部门组织创新创业类的校本培训,邀请企业代表来校讲座、访谈等;激励教师深入企业一线挂职锻炼或者自主创业,从而获得创业实战经验,丰富教师课堂素材的同时,还能促进科技成果的转化,促进教师进行社会服务,扩大学校影响力。高职院校还应引进校外创新创业导师,并定期邀请校外创业导师入校园授课,企业、政府创业导师不应只是挂个名字,充当高职院校“创新创业导师库”人数而已。高职院校应派专人与校外创业导师保持长期联系,经常举办创业导师沙龙活动,还可以让校内外导师结对交流,加强互动,取长补短。在人才培养实施过程中,学校可以组织“企业导师、政府人员进课堂”活动,校内与校外导师分模块同上“一门课”,发挥各自特长。另外,校方应积极邀请政府、企业导师参与创新创业竞赛辅导、创业孵化等活动,形成长期合作关系。

从政府方面来看,推进“专创融合”人才培养,也是推进地方创新力与经济活动的重要手段。因此,政府要积极推进创新创业教育学科建设,出台政策推进本地大学申报创新创业教育硕士、博士点,既能够为创新创业教育提供储备师资,又能够为教师进修提供良好环境;同时要为各类教师获取创新创业技能证书提供补贴,同时采取激励措施引导社会各界创业成功人士积极参与创新创业教育。同时,来自政府行政管理部门的人员对国家、省市有关创业补贴、创业孵化的政策非常熟悉,可以从政策支持、政府监管、创新创业帮扶、创业法律等相关层面出发,对高职院校教师及企业导师形成必要补充[6]。

从企业方面来看,企业应与学校加强合作,通过项目合作、技术攻关、人才输送等模式,获得良好经济效益与社会效益,让企业积极参与到学校创新创业实践项目中来。企业人士通过来学校担任校外创业导师,保持与学校的良好关系,在技术研发与人才招聘上获得便利,同时提升企业的社会影响力。

四、规范管理归口,政、校、企三方通力合作形成协同育人机制

针对高职院校对创新创业课程的管理归口分散的问题,要规范创新创业教育的管理归口,设立专门部门管理创新创业教育教学与实践活动,同时规范考核各专业的“专创融合”课程设计方案与活动实施效果。可以在校内开展专创融合示范课程工程立项申报、“专创融合”教学设计分享会、“专创融合”培训等一系列活动,使专创融合管理落到实处。

“政校企”三方協同育人机制应贯穿于人才培养的全过程,政府和企业要全程参与到高职院校专业人才培养方案的制定过程中,为方案制定提出建设性意见,对于某些与时代脱节的课程应及时提出整改措施。

政府方面,应尽快牵头成立市域产教联合体,以产业园区为依托,建立由政府、企业、学校、科研机构多方参与的理事会,聚集资金、技术、人才、政策等要素,有效推动各主体积极参与、深度参与职业院校的专业规划、人才培养方案制订、课程开发、师资队伍建设等事项,通过政府给政策、园区搭平台、学校聚人才、企业出资源等方式,形成政校企三方合力。

针对校企合作关系不稳定的问题,学校应充分考虑合作企业的利益,在推荐学生就业时优先推荐一些优秀的学生,在教师下企业时,教师帮助企业完成部分工作任务,实现学校与企业之间的利益双赢。丰富校企合作形式,共建校企实训基地,学校向有资质的企业提供学生人力资源、校内低价场地给合作企业以降低企业运营成本,平衡校企之间的利益,以期达到校企双方目标一致。对于某些需要企业投入较多的合作项目,学校可以适当对企业进行资金补偿。尽管高职院校是人才培养的主体,但是校政企协同机制需要各方积极参与才能达到效果最大化,进而全面提升专创融合度,提升人才培养质量。

参考文献:

[1]张绍丽,郑晓齐.专业教育、创新教育与创业教育的分立与融合:基于“三螺旋”理论视角[J].黑龙江高教研究,2017(6):100-104.

[2][美]埃茨科维兹.三螺旋[M].周春彦,译.北京:东方出版社,2005.

[3]罗昆,张廷龙.创新创业教育与专业教育融合的模式、路径与实践:基于“三螺旋理论”的视角[J].山东科技大学学报(社会科学版),2019,21(5):103-108.

[4]高泽金,赵北平.构建教育场景、推动专创融合,“互联网+”大赛引领教育变革[J].中国大学生就业,2020(23):7-10.

[5]傅田,赵柏森,许媚.“三螺旋”理论下创新创业教育与专业教育融合的机理、模式及路径[J].教育与职业,2021(4):74-80.

[6]居萌.高职院校创新创业教育与专业教育融合的实践与问题研究[D].扬州:扬州大学,2021.

①基金项目:江西省教育科学“十三五”规划2021年度课题“‘三螺旋’理论视角下高职院校专业教育与创新创业教育融合机制研究”(课题编号:21QN106)。

作者简介:肖诗菲(1991—),女,汉族,江西吉安人,硕士研究生,讲师,研究方向:创新创业、电子商务。