篆文本《仪礼》的编刻出版与经学史意义

【摘要】明嘉靖四至六年陈凤梧刻篆字白文本《六经》,内含《仪礼》。该本是以源出宋椠的元十行本《仪礼图》附刻之《仪礼》白文本为底本,又据大徐本《说文》及石鼓文、秦刻石中的篆形转写篆字、上板刊刻而成。陈本新增讹误不多,文本质量在明代《仪礼》诸本中可称一流,惜篆字写刻略显粗疏。陈本《仪礼》抽取《礼记》“逸经”附于《仪礼》之末,且整套《六经》中无《礼记》而有《仪礼》,表达了陈凤梧对唐宋以来“弃经任传”学风的反对,并希望藉助《仪礼》所承载的文武之道辅翼当世治化,这一思想与朱熹一脉相承。清康熙末年武英殿奉敕编刻了一套写刻俱精的篆字白文本《六经四书》,其中六经部分经目、结构与陈本相同,亦延续了陈本尊经抑传、返本溯源之意,其《仪礼》经文以陈本为底本,但误据李元阳本或其衍生本新增了不少讹误,文本质量不如陈本。就《仪礼》而论,篆文本经书具有独特的文献、学术价值,不宜偏废。

【关键词】《仪礼》白文本六经陈凤梧武英殿

现今可见的《仪礼》善本,经注本首推清嘉庆黄丕烈影宋刻严州本,单疏本首推清道光汪士钟影刻宋单疏本,注疏本则以清嘉庆张敦仁刻注疏本为佳。明代陈凤梧刻注疏本及其衍生的李元阳本、北监本、毛本、永怀堂本、武英殿本在文本质量上虽不及上述诸本,但它们在明中期至清中期长期流行,学术影响较大,因此也得到了学界的重视。在这些善本、通行本之外,历史上还有一些《仪礼》版本没有得到应有关注,其中比较特别的是以小篆写刻、只有经文的篆文本《仪礼》。

目前可考的篆文本《仪礼》有两部,一部是明嘉靖陈凤梧刻,另一部是清康熙武英殿刻。两部篆文本《仪礼》在刊行之时均有通行本行世,且篆文本经书本身几乎没有可读性,因此这两部篆文本《仪礼》明显不是供人研读的,而是另有宗旨。然而学界对这两部篆文本尚无专门讨论,我们对于篆文本《仪礼》的编刻动机、版本源流、文本质量、编校情况、后世影响尚不明了。经初步考察,笔者发现这两部篆文本既有渊源又有区别,文本质量不低,且能够从一个独特的角度反映出特定时期的经学史问题,兼具文献学和学术史价值,不可忽视,因作专论略加阐述。

一、明嘉靖陈凤梧篆文本《仪礼》

(一)明中期陈凤梧编刻五种《仪礼》概说

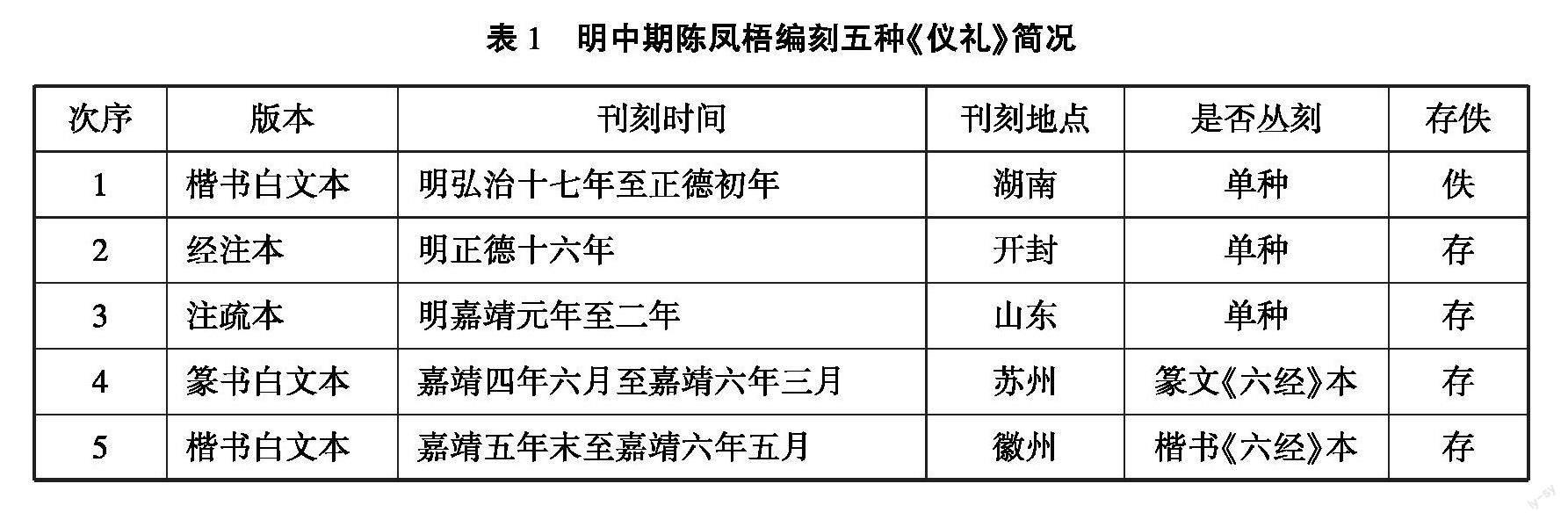

明弘治嘉靖间,陈凤梧密集编刻了五种《仪礼》刊本,欲知陈凤梧篆文本《仪礼》的版本源流与编刻动机,必须先对明中期陈凤梧编刻《仪礼》的情况有整体性认识。

五种《仪礼》刊本中刊刻时间最明确的是陈凤梧经注本,该本卷前有《重刻仪礼序》,落款时间为“正德辛巳(十六年,1521)春正月甲子后学庐陵陈凤梧谨书”,序中又云“顷承乏汴台,明刑之暇,辄手自校正,无虑数四,遂用锓梓,以广其传”,据廖明飞先生考证,陈凤梧“正德十四年七月补河南按察使”,可知陈凤梧经注本于正德十六年刊于开封。陈凤梧《重刻仪礼序》中还提到弘治年间他曾在湖南刊行过一部白文本:“督学湖南时尝刻经文,颁之庠序,以训诸士。”据廖明飞先生考证,陈凤梧“弘治十七年(1504)九月升湖广按察司提学佥事”,因此“其刊刻《仪礼》白文本,约在弘治末年至正德初年之间”,廖氏所论甚是。可惜该本今已不存。嘉靖初年,陈凤梧又在经注本的基础上编成了注疏本,李开升先生综括前人之说,将陈凤梧注疏本具体刊刻时间推定为嘉靖元年或二年(1522—1523),较为可信。此后,陈凤梧又连续编刻了两套白文本《六经》,一部篆文、一部楷书,均含《仪礼》。台湾图书馆藏陈凤梧嘉靖刻《六经》楷书白文本《仪礼》前有《重刻六经序》,明确交代了陈凤梧嘉靖中刊刻整套篆文《六经》、楷书《六经》的刊刻时间、地点:

顷承乏巡抚江南,既取六经古文篆刻于姑苏矣,又虑初学者诵习弗便,复令新安郡楷书六经梓之以行。时郑守玉程督惟谨,仅逾半载而工告成……嘉靖丁亥夏五月既望后学庐陵陳凤梧谨序。

序中提到刊刻篆文《六经》的时间是“巡抚江南”之时,陈凤梧于嘉靖四年六月巡抚应天等处,嘉靖六年三月罢官,则篆文《六经》的刊刻当在嘉靖四年六月至嘉靖六年三月之间,《中国古籍善本书目》《中国古籍总目》皆注其刊刻时间为“明嘉靖四年至六年”,盖本于此。序中云“仅逾半载而工告成”,作序时间为嘉靖六年五月,可知楷书《六经》的刊刻用时半年,于嘉靖六年五月左右刊成。至于两部白文本的刊刻地,序中明确记述为苏州(姑苏)和徽州(新安)。为求简明,兹将陈凤梧编刻《仪礼》众本情况制成一表:

(二)明嘉靖间陈凤梧编刻两种《仪礼》的基本情况

鉴于陈凤梧篆书白文本《仪礼》和楷书白文本《仪礼》刊刻时间相近,又同属《六经》丛刻本,二者很可能有紧密联系,因此讨论篆书白文本《仪礼》须将楷书白文本一并纳入讨论。

1.陈凤梧篆书白文本概况

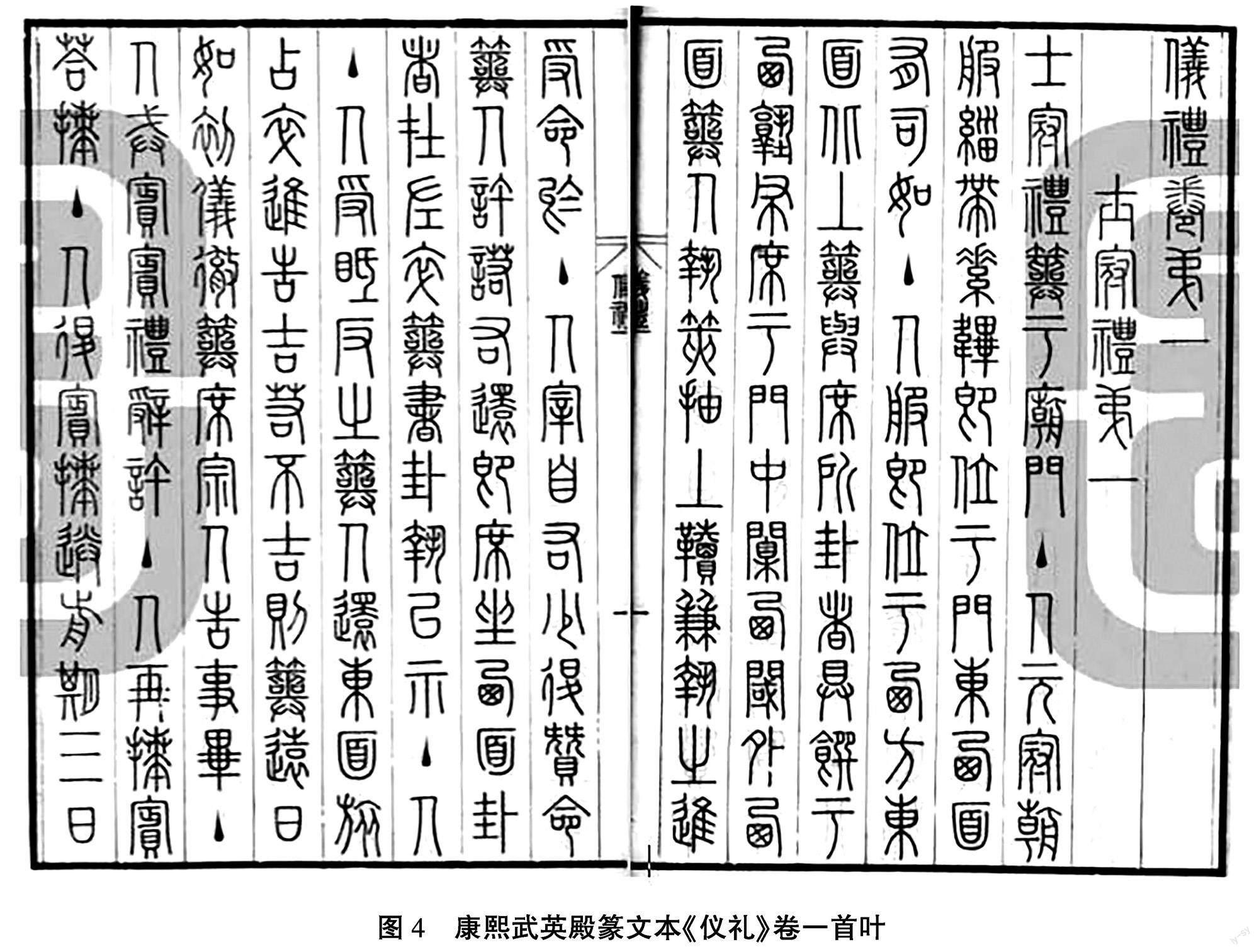

明嘉靖四至六年陈凤梧刊篆文《仪礼》二十卷,半叶九行,行十三字。左右双边,单鱼尾。版中记卷叶,上下无字。全书无序跋,前有《仪礼篇目》,备列篇目篇次。正文二十卷,每卷一篇。前十七卷为《仪礼》十七篇,后三卷系陈凤梧增刻之“逸礼”——《奔丧礼》《投壶礼》《深衣》。每卷正文第一行顶格题“仪礼卷第几”,第二行顶格题篇名篇次,每卷正文之末复题“仪礼卷第几”,卷二十尾题后有“后学庐陵陈凤梧校刊”九字。今国家图书馆等收藏机构有藏本,本文所论篆文《仪礼》以国家图书馆网站公布的该馆藏本书影为据(国图本缺卷八至十三)(该本书影见图1)。

2.陈凤梧楷书白文本概况

明嘉靖六年陈凤梧刊楷书《仪礼》二十二卷,半叶十行,行二十字。左右双边,单黑鱼尾。版中记卷叶,上下无字。全书无序跋,前有《仪礼篇目》,备列篇目篇次。正文二十二卷,每卷一篇。前十七卷为《仪礼》十七篇,后五卷为“逸礼”——《奔丧礼》《投壶礼》《深衣》《诸侯迁庙礼》《诸侯衅庙礼》。每卷正文第一行顶格题“仪礼卷第几”,第二行顶格题篇名篇次,每卷正文之末复题“仪礼卷第几”,卷二十二尾题后有“后学庐陵陈凤梧校刊”九字。楷书《仪礼》存世较少,其中台湾图书馆藏本《六经》俱全,附有陈凤梧《重刻六经序》,已于官网公布书影,便于使用,本文所论楷书《仪礼》即以该本为据(该本书影见图2)。

(三)明嘉靖间陈凤梧编刻两套《六经》白文本的动机

经书刊刻,一般是响应读书人的阅读需要。但陈凤梧刊刻的这两套白文本《六经》,宗旨是推动《仪礼》重回正经地位,并不在提供新的六经读本,其原因有三。

1.《仪礼》“五经”地位的丧失与陈凤梧的经学主张

陈凤梧嘉靖六年所作《重刻六经序》有助于我们考察陈凤梧先后刊刻《六经》白文的宗旨:

六经者,群圣载道之文也。……自秦火以后,《乐经》失传。至王安石废罢《仪礼》,独存《礼记》之科,弃经任传,而学者不复知经有六矣。

陈凤梧正德十六年所作《重刻仪礼序》亦有类似表述:

至宋,王安石乃罢废《仪礼》,而独存《礼记》之科。弃经任传,谬莫甚焉。文公朱子集《仪礼经传集解》,门人杨复为《图》以明之,文武周公之道,庶几乎未坠于地也。自宋至今,又数百载,学校不讲,书肆不陈,经生学子,不复知有是经也久矣……学者潜心于是,而有得焉,如亲见古人于千载之上,而与之揖让周旋于其间,盖有不知手之舞、足之蹈者。而因是请之圣朝,列之学官,讲而习之,以复古礼,变今乐,则三代之治,不患其不可复也。

《仪礼》自唐孔颖达等撰《五经正义》以来逐渐退出儒家“五经”序列,“五经”中的“礼”以《小戴礼记》充当,《周礼》《仪礼》式微。宋王安石《三经新义》中包括《周官新义》,并借《周礼》推行新法,《周礼》地位有所恢复。南宋朱熹撰《仪礼经传通解》,朱熹高足杨复又撰《仪礼图》,《仪礼》地位略有提高,但也仅是不绝如缕而已。陈凤梧有感于此,立志改變《仪礼》衰微的趋势,连续编刻了白文本、经注本、注疏本,仍觉不够,索性将《仪礼》与《周易》《尚书》《诗经》《周礼》《春秋》并列为六经,不取《礼记》,否定《礼记》经的地位,体现了对《仪礼》的格外重视。陈凤梧“六经”之中《春秋》只有《春秋经》而无“三传”,亦是陈凤梧尊经抑传的反映。而《重刻六经序》中对王安石罢废《仪礼》的不满,与朱熹“王介甫废了《仪礼》,取《礼记》,某以此知其无识”之论如出一辙,直接证明陈凤梧刊《六经》的重心在《仪礼》,其核心宗旨与朱熹编撰《仪礼经传通解》“兴起废坠,垂之永久”的目标一致,均是恢复《仪礼》作为古经的应有地位,反对唐宋以来“弃经任传”、舍本逐末的学风。而陈凤梧编刻篆文《六经》乃至众多《仪礼》刊本的终极目标,则是“请之圣朝,列之学官,讲而习之,以复古礼,变今乐,则三代之治,不患其不可复也”,作为地方大员的陈凤梧,其经学主张的最终落脚点仍是当时政治教化,这一点也与朱熹编纂《仪礼经传通解》一致。经学在古代本来就是意识形态,礼学又与国家治化有紧密关联,因此古代学者,尤其是有一定官职或社会影响力的学者,其礼学学术主张往往有现世政治关怀,朱熹、陈凤梧乃至清末孙诒让,莫不如是。

2.陈凤梧两套白文本《仪礼》均附刻《仪礼》逸经

陈凤梧篆文《仪礼》、楷书《仪礼》皆附刻《仪礼》逸经,是陈凤梧尊经抑传的另一表现。《仪礼》逸经指今本《仪礼》十七篇之外散见于《大戴礼记》《小戴礼记》等书中的《礼经》逸篇。廖明飞先生在讨论陈凤梧楷书《仪礼》时,曾论及陈凤梧附刻逸经的来源:“陈凤梧附刻《奔丧礼》《投壶礼》《深衣》《诸侯迁庙礼》《诸侯衅庙礼》五篇,是参考吴氏《逸经》之例。”今检吴澄《仪礼逸经传》,可知吴澄将《投壶礼》《奔丧礼》《公冠礼》《诸侯迁庙礼》《诸侯衅庙礼》《中溜礼》《禘于大庙礼》《王居明堂礼》定为“逸经”。吴澄《仪礼逸经传》《三礼考注》中均载有逸经八篇,在明代较为流行,陈凤梧参考吴氏逸经,最合情理。然而陈凤梧篆文《仪礼》只有《奔丧礼》《投壶礼》《深衣》三篇,其中《深衣》不在吴澄所辑逸经之列,《奔丧礼》《投壶礼》先后亦倒置。楷书《仪礼》又加入《诸侯迁庙礼》《诸侯衅庙礼》,但上述问题仍然存在。对此廖明飞先生认为:“《中霤礼》《禘于大庙礼》《王居明堂礼》三篇则不加刻入,以其经文散佚,片言只字仅见于注家之语。《三礼考注序录》云:‘至若《中霤》以下三篇,其经皆亡,而篇题仅仅见于注家片言只字之未泯者。”廖明飞先生所论确有道理,但对于《深衣》为何也作为逸经刻入、篆文《仪礼》与楷书《仪礼》相差两篇的原因,廖文并未给出明确解释。

陈凤梧参考吴澄著作当无疑问,但具体参用方式尚有很多疑点。《深衣》从内容到语言,均是典型的记,而不是经。宋王应麟《困学纪闻》、元吴澄《仪礼逸经传》、清丁晏《佚礼扶微》均未将《深衣》作为逸经对待。陈凤梧将《深衣》作为逸经附刻于《仪礼》正文之后,无论其理据如何,均是错误的。陈凤梧逸经不收《中霤礼》《禘于大庙礼》《王居明堂礼》三篇,廖明飞先生之说尚可通。然陈凤梧逸经不收《公冠》,《奔丧礼》《投壶礼》先后倒置,后刻之楷书《仪礼》加入《诸侯迁庙礼》《诸侯衅庙礼》,从礼义上看无法解释。我们只能认为陈凤梧附刻逸经的思想源自吴澄,其逸经篇目则非尽取吴澄逸经八篇,而是在吴澄基础上兼以己意,有所增减。陈凤梧对逸经的理解和把握远远弱于吴澄,可见陈凤梧虽热衷《仪礼》刊刻,其《仪礼》学水平实非一流。然而陈凤梧在附刻逸经的问题上颇费心思,已无疑问。陈凤梧从《礼记》中抽出逸经附刻《仪礼》之末,是陈凤梧试图提高《仪礼》地位的又一明证。

3.先行刊刻的篆文本经书具有较强的复古色彩

篆文《仪礼》、楷书《仪礼》刊行之前,陈凤梧已于弘治至嘉靖的二十余年间分别刊行白文本、经注本、注疏本《仪礼》,而《仪礼注疏》的刊刻仅早于篆文《仪礼》四年左右,嘉靖四年到六年并不存在无《仪礼》读本可用的问题。篆文本经书难以通读,其篆文也不来自真正的古篆,而是从刊本楷体文字转写而来,不具备成为通行读本的条件。而两套白文《六经》中,篆文本先刻,这说明陈凤梧编刻《六经》最初的目的就不是供人阅读的。篆文对当时人来说是古文字,用古文字写刻排除《礼记》与“三传”的古“六经”,无疑带有鲜明的学术取向和强烈的复古色彩。至于后刻的楷书本《六经》,其内容、文字与篆文本基本一致,只是篆文本《六经》的楷化本,是为了解决篆文《六经》可读性较低的问题,更好地推行陈凤梧的经学理念。

需要特别指出的是,陈凤梧在嘉靖初年以篆文刻经之举并非孤例,据《中国古籍善本书目》《中国古籍总目》著录,广西桂林图书馆藏有一部篆文《毛诗》,共三卷,是“明嘉靖五年吴县许初篆书刻本”。陈凤梧篆文《六经》刊刻于嘉靖四年六月至嘉靖六年三月之间,刊刻地在苏州,其中亦有《毛诗》。陈凤梧篆文《六经》与许初篆文《毛诗》刊刻时间、刊刻地点几乎完全重合,但陈凤梧篆文《六经》中的《毛诗》为四卷,许初所刻篆文《毛诗》为三卷,可以确定二者是两种不同的篆文经书。此外,正德十五年(1520)长沙熊宇刊刻过一部篆文《楚骚》五卷,今存传本众多,国家图书馆藏本(善本书号05656)已公布书影,较易获观。据冀淑英先生《明代中期苏州地区刻工表》,可知篆文《楚骚》刻工马盛、陆鈭、陆天定、龚受之皆是明中期苏州地区刻工,则篆文《楚骚》当刻于苏州。《离骚》虽非经书,但亦是先秦经典,嘉靖初苏州地区篆文经书的刊刻或许受其影响。值得注意的是,篆文《楚骚》采用了篆楷对照的编刻方式,即以大字篆文刊刻正文之余又在每个大字篆文下加刻楷书小字以便识读(见图3),这种方式与陈凤梧嘉靖初先后配套编刻篆文、楷书《六经》有异曲同工之妙,二者之间当有濡染传承。若将三种苏州地区编刻的篆文经典合而观之,基本可以肯定明正德末嘉靖初苏州地区形成了小规模的篆文经典编刻热潮,这种趋势当是明代复古思潮与明嘉靖时期苏州雕版印刷技术飞速发展的综合产物。

(四)陈凤梧篆文、楷书《仪礼》的底本及其版本价值

廖明飞先生曾对楷书《仪礼》底本有简要推测:“元椠杨复《仪礼图》附刻《仪礼》白文十七卷,半叶十行,行二十字,前有‘仪礼篇目,应为陈氏《仪礼》正文十七篇所本。”元十行本《仪礼》与陈凤梧楷书《仪礼》卷前确实均有格式相近的“仪礼篇目”,但在白文本之前,陈凤梧正德十六年所刻经注本《仪礼》卷前已有与元十行本《仪礼》相同的“仪礼篇目”。若仅据“仪礼篇目”有无而论,陈凤梧楷书《仪礼》更可能来自陈凤梧自己刊刻的经注本。陈凤梧嘉靖年间所刊两部白文《仪礼》的底本及两部白文本之间的关系,仍有深入研究的必要。

探究篆文《仪礼》、楷书《仪礼》的底本,首先要理清陈凤梧这两部白文本之间的关系。在校勘中,我们发现了两处能够直观说明二本关系的异文:

(1)阮本《大射仪》:“射器皆入,君之弓矢适东堂,宾之弓矢与中、筹、丰皆止于西堂下。”

“中”,开成石经、宋本《仪礼经传通解》(以下简称《通解》)、宋本《仪礼要义》(以下简称《要义》)、影宋严州本、元本《仪礼集说》(以下简称《集说》)、元本《儀礼图》、元十行本《仪礼》、陈凤梧经注本、陈凤梧注疏本与阮本同,篆文《仪礼》、楷书《仪礼》“中”误作“巾”(篆字作)。

(2)阮本《大射仪》:“降自西阶,遂适次,释弓,说决、拾,袭,反位。”/“与升射者相左,交于阶前,相揖。适次,释弓,说决、拾,袭,反位。”/“退,释弓矢于次,说决、拾,袭,反位。”

三“说”字,开成石经、宋本《通解》、宋本《要义》、影宋严州本、元本《集说》、元本《仪礼图》、元十行本《仪礼》、陈凤梧经注本、陈凤梧注疏本与阮本同,篆文《仪礼》、楷书《仪礼》“说”作“脱”(篆字作),“说”“脱”虽可通,但经文字形相沿已久,不可妄改。

以上二例,篆文、楷书《仪礼》之前众本皆不误,唯篆文、楷书《仪礼》同误,可知二本关系极其紧密。在校勘中,我们发现篆文、楷书《仪礼》文字高度一致,不同之处多是点画之别,如:

阮本《大射仪》:“遂取扑搢之,以立于所设中之西南,东面。”/“司射去扑,倚于阶西。”/“反,搢扑,反位。”/“司射适西阶西,倚扑,升自西阶,东面请射于公。”/“司射犹挟一个,去扑。”/“公许,反,搢扑。”

六“扑”字,开成石经、宋本《经典释文》、宋本《通解》、影宋严州本、元本《集说》、元本《仪礼图》、元十行本《仪礼》、陈凤梧经注本、陈凤梧注疏本、篆文《仪礼》()与阮本同,楷书《仪礼》“扑”作“朴”。

篆文、楷书《仪礼》文字高度一致,刊刻者相同,刊刻时间相近,又均属《六经》白文本序列,可知二本是配套刊行的同源版本,那么篆文、楷书《仪礼》共同源出之本究竟是何本呢?陈凤梧正德十六年刊《仪礼》经注本,嘉靖元年或二年刊注疏本,嘉靖四至六年又连续刊刻篆文、楷书《仪礼》,四个本子刊刻时间接近,从情理上看,稍早刊行的经注本、注疏本较有可能成为篆文、楷书《仪礼》的底本。然而经过校勘,我们首先发现篆文、楷书《仪礼》与陈凤梧注疏本有大量异文,如阮本《士昏礼》:“婿授绥,姆辞曰:‘未教,不足与为礼也。宗子无父,母命之。”开成石经、宋本《通解》、影宋严州本、元本《集说》、元本《仪礼图》、元十行本《仪礼》、陈凤梧经注本、篆文《仪礼》、楷书《仪礼》与阮本同,陈凤梧注疏本脱“婿授绥姆辞曰未教不足与为礼也”十四字。类似异文尚多,兹制表举例于下:

相比陈凤梧注疏本,篆文、楷书《仪礼》与陈凤梧经注本异文较少,但少量异文仍可揭示出篆文、楷书《仪礼》与陈凤梧经注本并非同源之本,如:

(1)阮本《士昏礼》:“主人说服于房,媵受。妇说服于室,御受。”

“御受”之“受”,开成石经、宋本《通解》、影宋严州本、元本《集说》、元本《仪礼图》、元十行本《仪礼》、篆文《仪礼》、楷书《仪礼》与阮本同,陈凤梧经注本、陈凤梧注疏本“受”误作“授”。

(2)阮本《士昏礼》:“对曰:‘某得以为昏姻之故,不敢固辞,敢不从。”

开成石经、宋本《通解》、影宋严州本、元本《集说》、元本《仪礼图》、元十行本《仪礼》、篆文《仪礼》、楷书《仪礼》与阮本同,陈凤梧经注本、陈凤梧注疏本“得以”误作“以得”。

(3)阮本《大射仪》:“若丹若墨,度尺而午,射正莅之。”

“莅”,开成石经、宋本《通解》、影宋严州本、元本《集说》、元本《仪礼图》、元十行本《仪礼》、篆文《仪礼》、楷书《仪礼》与阮本同,陈凤梧经注本、陈凤梧注疏本“莅”作“巰”。

开成石经、宋本《通解》、影宋严州本、元十行本《仪礼》与陈凤梧篆文、楷书《仪礼》异文更少,判断陈凤梧所刊两部白文本的底本,只能从经文字形入手。下面以“大”“太”为例,探讨陈凤梧两部白文本的底本问题。

《仪礼》经文中“大”字习见,后世诸本有时写作“太”,有时仍作“大”,并无一定之规。但篆文、楷书中“大”“太”二字总与元十行本《儀礼》同,与他本不同,如:

(1)阮本《大射仪》:“大史在干侯之东北,北面东上。”/“仆人正徒相大师,仆人师相少师。”/“大师及少师、上工皆降,立于鼓北。”/“大史释获。小臣师执中。”/“大史实八筭于中,横委其余于中西。”

五“大”字,开成石经、宋本《释文》、宋本《通解》、影宋严州本、元本《集说》、元本《仪礼图》、陈凤梧经注本、陈凤梧注疏本与阮本同,元十行本《仪礼》、篆文《仪礼》、楷书《仪礼》“大”作“太”(篆文《仪礼》区分大、太,大写作,太作,下同)。

(2)阮本《大射仪》:“卒管,大师及少师、上工皆东。”/“大史俟于所设中之西,东面,以听政。”/“卑者与尊者为耦,不异侯。大史许诺。”

三“大”字,开成石经、宋本《通解》、影宋严州本、元本《集说》、元本《仪礼图》、陈凤梧注疏本与阮本同,元十行本《仪礼》、陈凤梧经注本、篆文《仪礼》、楷书《仪礼》“大”作“太”。

总之,篆文、楷书《仪礼》经文中大、太二字写法总与元十行本《仪礼》全同,而与他本不同,可知元十行本《仪礼》与陈凤梧篆文、楷书《仪礼》关系密切。

此外,陈凤梧刊刻白文本《仪礼》时可能利用的版本,也是必须考虑的因素。陈凤梧之时,宋严州本已经十分罕见,否则陈凤梧也不必大费周折地从《仪礼经传通解》中抽出经、注刊刻《仪礼》经注本。陈凤梧刊刻白文本《仪礼》之时,已有据《通解》经、注刊成的经注本,实无自《通解》重新抽出经文的必要。开成石经作为石本,远在西安,几乎难以直接利用。开成石经、宋本《通解》、宋严州本是陈凤梧白文本底本的可能性较低。而元十行本《仪礼》本身是白文,不需作额外抽取工作,利用方便。且元十行本《仪礼》随元十行本《仪礼图》在明代反复补修刷印,是明正德以前最流行的《仪礼》读本,较易获取。

综合异文情况及陈凤梧刊刻白文本时的客观条件,我们可以基本确定陈凤梧篆文、楷书《仪礼》的底本是元十行本《仪礼》,与陈凤梧经注本、注疏本并无直接关联。廖明飞先生云元十行本“应为陈氏《仪礼》正文十七篇所本”,洵为卓识。

陈凤梧篆文、楷书《仪礼》在以元十行本《仪礼》为底本刊刻的同时,作了少量校改工作,如:

阮本《乡饮酒礼》:“司正升,立于席端。”

“席”,宋本《通解》、影宋严州本、元十行本《仪礼》、陈凤梧注疏本与阮本同,开成石经、元本《集说》、元本《仪礼图》、陈凤梧经注本、篆文《仪礼》、楷书《仪礼》“席”作“序”。“升立于序端”,是《仪礼》经文习用之辞,谓升堂站立于西序南端,作“席”则不通,宋本《通解》、影宋严州本、元十行本《仪礼》、陈凤梧注疏本误。陈凤梧篆文、楷书《仪礼》不误,或是从元十行本《仪礼》配套之元十行本《仪礼图》校改。

此外,陈凤梧篆文、楷书《仪礼》亦有新增之讹误,如:

(1)阮本《士昏礼》:“支子则称其宗,弟称其兄。”

开成石经、影宋严州本、元本《集说》、元十行本《仪礼》与阮本同,宋本《通解》、元本《仪礼图》、陈凤梧经注本、陈凤梧注疏本、篆文《仪礼》、楷书《仪礼》“弟”下衍“则”字。结合上文陈凤梧篆文、楷书《仪礼》改“席”为“序”之例,此处陈凤梧篆文、楷书《仪礼》当是从元十行本《仪礼图》误增“则”字。

(2)阮本《乡射礼》:“主人西南面三拜众宾,众宾皆荅壹拜。”

“壹”,宋本《通解》、影宋严州本、元十行本《仪礼》与阮本同,元本《集说》、陈凤梧经注本、陈凤梧注疏本、篆文《仪礼》、楷书《仪礼》“壹”作“一”。宋本《通解》、影宋严州本及陈凤梧两部白文的底本元十行本均作“壹”,陈凤梧篆文、楷书《仪礼》皆改作“一”,不妥。就算陈凤梧两部白文本刻意将经文中“壹”统一作“一”,亦当保持前后一致。今检《士昏礼》经文“祭醴始扱壹祭,又扱再祭”,开成石经、宋本《通解》、影宋严州本、元十行本《仪礼》皆作“壹”,陈凤梧篆文、楷书《仪礼》又同元十行本作“壹”,不改作“一”,自相抵牾,略显草率。

(五)陈凤梧篆文本篆书字形的来源

陈凤梧篆文本以元十行本《仪礼》为底本,将楷书转写为小篆上版刊行。而陈本转写所依据的篆形主要来自大徐本系统的《说文解字》或《说文解字五音韵谱》,如“次”、“大射”之“射”、“张”“凤”等字。但也有部分篆字字形属于秦篆,受到石鼓文、秦刻石的影响,如“乡射”之“射”、“复”“覆”“即”“也”“长”“斗”“升”“为”等字(两种篆字字形可参表3)。陈本并非简单依据《说文》转写,而是广采石刻、石鼓文字篆形作为辅助,可见写篆者复古之用心。

《仪礼》已无宋本存世,元十行本《仪礼》是唯一一部现存的《仪礼》元刊本,它源出一部严州本之外的宋刻经注本,文字十分精良,陈凤梧篆文本、楷书本《仪礼》以元十行本《仪礼》为底本,具有先天优势。而陈凤梧经注本、陈凤梧注疏本虽刻于两部白文本之前,但均源出朱熹《仪礼经传通解》,其经文质量反不如后出的陈凤梧篆文本、楷书本。换言之,陈凤梧篆文本、楷书本《仪礼》问世之时,其文本质量就高居明代《仪礼》刊本之首。

二、清康熙武英殿刻篆文本《仪礼》

(一)康熙篆文本《仪礼》编刻的基本情况及其编刻动机

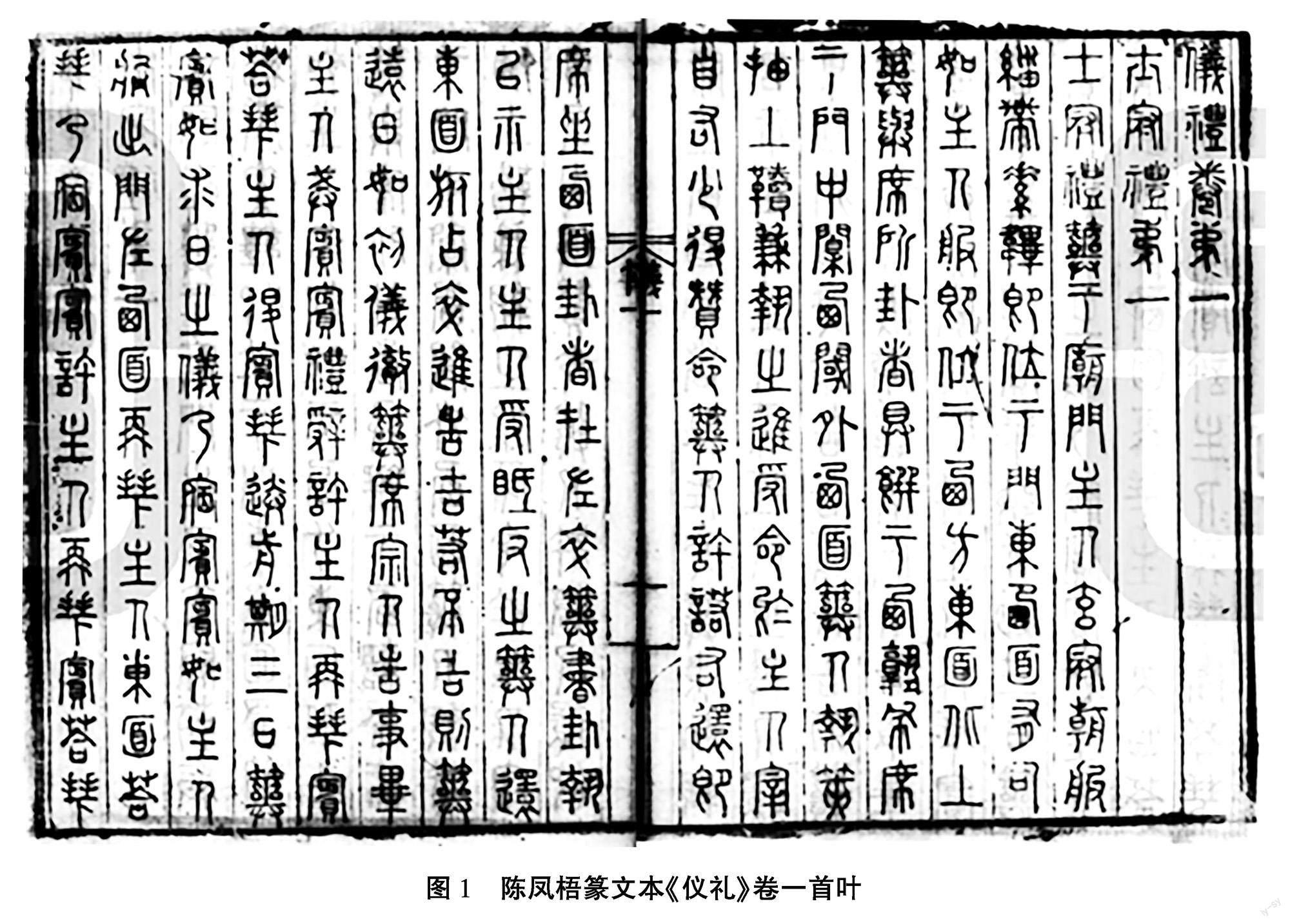

清康熙帝命李光地等主持刊刻篆文《六经四书》,由武英殿具体负责,其中有篆文《仪礼》十七卷。该书并无序跋,亦无其他史料记载详细成书过程,翁连溪、项旋先生分别将该书刊刻时间定为康熙六十一年、康熙末年。今检全套《六经四书》之首进呈衔名叶,发现衔名中李光地、王掞、蒋廷锡、王澍担任相应官职的起止时间比较明确,兹制表于下:

从四位官员的任职情况来看,篆文《六经四书》当是康熙五十一年(1712)以后开始编纂,雍正元年(1723)或二年最终完成,其主要编纂过程大致在康熙末年。

据《中国古籍总目》、“日本所藏中文古籍数据库”著录,国家图书馆、北京大学图书馆、日本国立公文书馆、东京大学综合研究博物馆等二三十家海内外藏书机构藏有康熙篆文本《仪礼》,其中国家图书馆所藏兩部、哈佛燕京图书馆所藏一部已公布全文书影,较易获观。本文讨论篆文《六经四书》以国家图书馆藏本(A02062)为据(该本书影见图4)。此外,光绪九年(1883)同文书局、民国十三年(1924)千顷堂书局、民国间碧梧山庄又有石印本。

篆文《六经四书》半叶八行,行十二字。左右双边,白口,单鱼尾。版心上下无字,中记卷叶。全书前列有纂修人员衔名一叶,包括总阅官李光地、王掞,南书房校阅官张廷玉、蒋廷锡、励廷仪、陈邦彦、王图炳、赵熊诏,校对官王澍。六经每经前有篇目,后为正文。四书则无篇目,只有正文。正文各书之末或又附具体校刊者衔名,如《仪礼》卷十七末题“翰林院检讨加一级臣张照、编修加一级臣薄海奉旨恭校刊”。

武英殿刻篆文《六经四书》是陈凤梧嘉靖四至六年刊刻篆文《六经》之后,唯一可考的篆文经书(翻刻本不计)。殿本篆文《六经四书》中的六经经目,与陈凤梧篆文《六经》一致,均是《周易》《尚书》《诗经》《周礼》《仪礼》《春秋》,且六经格式相同,皆是先有经书篇目,再列正文。而武英殿篆文《六经四书》中的四书仅有正文,均无篇目,明显与六经不配套,是后来加入的。

武英殿刊刻篆文《六经四书》,明显受到陈凤梧篆文《六经》的影响。然而二者刊刻的背景有所不同。陈凤梧的身份是地方大吏,他刊刻篆文《六经》的目的是推重《仪礼》、复兴古学,其产生背景是明嘉靖时学界的复古思潮。但武英殿刊刻篆文《六经四书》,是朝廷自上而下的行为,根本目的是推行“稽古右文”政策,以此增强政权合法性。至于康熙篆文本《六经四书》编刻动机,《皇朝文献通考·经籍考》云:“《钦定篆文六经四书》不分卷,臣等谨按:是编悉依小篆文体,凡《周易》《尚书》《毛诗》《春秋》《周礼》《仪礼》《学》《庸》《论语》《孟子》,综为十四册。汉人传经多用隶写,至唐开元改写今文,于是诸经悉从楷体。古经旧本,久已沿讹。是编仰蒙圣祖仁皇帝鉴定,俾学者奉为圭臬,得以循流溯源,有禆经学,洵非浅鲜也。”说明清廷希望藉助刊刻更古老的篆文经书,实现对汉人儒学一定程度上的超越,这无疑是有很深的政治考量的。在《六经》中加入《四书》,则是巩固程朱理学主流地位的需要,由此亦可见武英殿刊刻篆文《六经四书》的目的,已不只是凸显《仪礼》地位。武英殿以篆文合刻带有古学色彩的《六经》与程朱理学系统的《四书》,本身就是清前期官方学术既遵朱又复古的生动写照。

(二)康熙篆文本《仪礼》的底本与篆形来源

武英殿刻篆文《六经四书》中的六经与陈凤梧篆文《六经》经目及卷前目录格式相同,又同是篆文经书,极有可能存在渊源关系。而二本之间在篆形上的高度相似,则直接证明了陈凤梧本是武英殿本的底本,如“射”字,陈本、殿本卷前《仪礼篇目》第六行“乡射礼第五”之“射”及卷五《乡射礼第五》正文首句“乡射之礼”之“射”作秦篆篆形“”,《仪礼篇目》第八行“大射仪第七”之“射”及卷五《乡射礼第五》篇题篇次“乡射礼第五”之“射”则作《说文》小篆篆形“”;又如陈本、殿本卷三篇题篇次“士相见礼第三”之“士”篆形作“”,卷三正文中“士相见之礼”“士见于大夫”等经文中的“士”篆形则作“”;再如陈本、殿本正文中“故”字篆形均同误作“”。此外,上文所举“复”“敢”“也”等陈凤梧本参用石鼓文、秦刻石的篆形,殿本篆形大多与陈本相同。这些篆形上的高度相似或相同讹误很难用巧合来解释,唯一令人信服的推论是殿本以陈本为底本。

殿本延续陈本篆形之余,亦进行了一些改动,如《仪礼》经文中常见的“主”“拜”二字,陈本作“”“”,殿本则统改作“”“”。总体而论,经过全面整修,殿本写刻俱佳,美观齐整,在文字观感上超越了陈本。翁连溪先生亦云:“康熙六十一年刊《篆文六经四书》,以小篆书法手书上版,雕印皆精良,是武英殿刊刻的汉文篆书之白眉。”

(三)康熙篆文本《仪礼》的文字校改

殿本虽以陈本为底本,但对部分文字进行了校改,通过全面比勘殿本与陈本文字,可以发现康熙篆文本中的部分讹误,是李元阳本及其衍生版本独有的,如:

(1)阮本《大射仪》:“主人洗觚,升,实散。”

“觚”,开成石经、宋本《通解》、影宋严州本、元本《集说》、元十行本《仪礼》、陈凤梧经注本、陈凤梧注疏本、陈凤梧篆文《仪礼》、楷书《仪礼》、汪文盛本、闻人诠本、徐氏本、钟人杰本、吴勉学本与阮本同,李元阳本、北监本、毛氏汲古阁本、永怀堂本、康熙篆文本“觚”误作“酬”()。

(2)阮本《大射仪》:“司射作射如初,一耦揖升如初。”

“射”,武威汉简、熹平石经、开成石经、宋本《通解》、影宋严州本、元本《集说》、元本《仪礼图》、元十行本《仪礼》、陈凤梧经注本、陈凤梧注疏本、陈凤梧篆文《仪礼》、楷书《仪礼》、汪文盛本、闻人诠本、徐氏本、钟人杰本、吴勉学本与阮本同,李元阳本、北监本、毛氏汲古阁本、永怀堂本、康熙篆文本“射”误作“揖”()。

由此可知康熙篆文本虽以陈凤梧篆文本为底本,但以李元阳本、北监本、毛氏汲古阁本、永怀堂本中的一种为校本,校改了不少文字。可惜康熙篆文本的校改者并不清楚,陈凤梧篆文本渊源甚早,文本质量远远优于包括李元阳本、北监本、毛本、永怀堂本在内的陈凤梧注疏本系统,因此这些校改反而大大增加了文字的脱讹,适得其反。

当然,对于李元阳本及其衍生本的部分错误,殿本编刻者亦知其非,并未据以改字,如《士昏礼》“主人说服于房,媵受。妇说服于室,御受”,李元阳本等“受”误作“授”;《士昏礼》“对曰:‘某得以为昏姻之故,不敢固辞,敢不从”,李元阳本等“得以”误作“以得”;《乡饮酒礼》“遵者降席,席东南面”,李元阳本等脱一“席”字;《大射仪》“司射东面于大夫之西,比耦大夫与大夫”,李元阳本等“比”误作“北”;《大射仪》“司射进,与司马正交于阶前,相左”,李元阳本等“于”误作“与”。这些文字,皆是李元阳本、北监本、毛本、永怀堂本误,而陈凤梧篆文本、康熙篆文本不误。

此外,殿本篆文《儀礼》也和其他清代官书一样严格避讳,如“玄端”之“玄”避讳作“元”。

整体而论,康熙篆文本虽篆体修长,用笔讲究,写、刻俱精,但妄用李元阳本或其衍生版本校改底本陈凤梧篆文本文字,新增了大量讹误,整体质量远不如陈凤梧本。

三、结语

明嘉靖四至六年陈凤梧于苏州刊刻《篆文六经》本《仪礼》,该本是以元十行本《仪礼图》附刻之《仪礼》白文为底本,将楷书转写为篆文并刊刻而成。陈本转写篆文时以明代通行的大徐本系统《说文解字》或《说文解字五音韵谱》为主要依据,辅以石鼓文、秦刻石文字,最大限度增强了陈凤梧本的古意。在编校时新增讹误不多,字形改动较少。而陈本底本元十行本《仪礼》源出一部严州本之外的宋刻经注本,错误极少,陈本编校时新增讹误亦不多,因此陈凤梧篆文本文字正确率较高。陈凤梧篆文本之前的明代《仪礼》刻本经文均源出朱熹《仪礼经传通解》,质量不及陈凤梧篆文本,可以说陈凤梧篆文本的文字质量在明代位居上乘。美中不足的是,陈凤梧篆文本篆字写、刻不精,难称雅洁。

清康熙末年武英殿编刻了一套《篆文六经四书》,其中六经部分之经目、文本结构与明嘉靖陈凤梧篆文本《六经》几乎全同,明显受到陈凤梧篆文本的影响。康熙篆文本《仪礼》正文以陈凤梧篆文本为底本,保留了陈本大量篆文字形,但康熙篆文本误据李元阳本或其衍生本大加校改,新增了不少底本没有的脱误,质量远不如陈凤梧本。

陈凤梧篆文本《仪礼》是目前可知最早的篆文《仪礼》刊本,对之后的篆文本经书刊刻有直接影响。且陈凤梧篆文、楷书《仪礼》均以《六经》的名义刊行,又都附刻《仪礼》逸经若干篇,蕴含着对《仪礼》的推崇。陈凤梧所刊两部白文本独具特色,是明代文学复古运动、正德末嘉靖初“大礼议”、嘉靖时期雕版印刷技术进步等多重因素影响下的产物,带有鲜明的个人风格、时代烙印。此外,陈凤梧篆文《六经》编刻于嘉靖初期的苏州,而苏州地区在正德末嘉靖初还编刻出版了篆文《楚骚》、篆文《毛诗》,其中《楚骚》采用了篆楷对照的编刻方式,这种方式与陈凤梧先后编刻篆文、楷书两种《六经》白文本有异曲同工之妙,可见正德末嘉靖初苏州地区具有以篆楷对照的方式编刻先秦经典的传统。以上发现说明陈凤梧篆文本《仪礼》在版本价值之外还具有经学史、政治史、书籍史等多维度价值,值得深入研究。

从经学史的角度来看,陈凤梧篆文本、康熙篆文本则有着更大的价值。陈凤梧在业已编刻经注本、注疏本的情况下,启动了篆文本《仪礼》的编校工作。这部篆文本《仪礼》属于一套只有《仪礼》而无《礼记》、只有《春秋》经而无“三传”的篆文《六经》,陈凤梧还从《礼记》中抽出若干篇《仪礼》“逸经”附在篆文本《仪礼》之末。陈凤梧这样做的目的,正如其《重刻〈六经〉序》所述,是为了表达对唐宋以来“弃经任传”的不满,意图恢复《仪礼》的正经地位,与宋朱熹编撰《仪礼经传通解》的宗旨几乎完全一致。康熙篆文本《六经四书》中的六经部分完全继承了陈凤梧本的经目与结构,同样包含了尊经抑传、返本溯源的尊古倾向。若将陈凤梧篆文本、康熙篆文本置于整个《仪礼》学史来看,虽然唐宋以来《礼记》在三礼中独为显学,《仪礼》日渐衰落,但在每个时代总会出现复兴《仪礼》的努力,南宋朱熹《仪礼经传通解》、南宋杨复《仪礼图》、明陈凤梧编刻篆文本在内的诸多《仪礼》刊本、清康熙张尔岐《仪礼郑注句读》、清康熙武英殿刻篆文本均是其中的典型代表。它们虽然未能实现“兴起废坠”的初衷,但它们的存在确保了《仪礼》传承不绝、火种不灭,它们也在时刻提醒着古今的学人,无论学术热点如何转移,都应注意返本溯源、重视原典,追求恒久的学术价值。

当然,陈凤梧篆文本和康熙篆文本产生时的社会环境、政治环境大不相同,我们亦不可单从《仪礼》学内部进行纵向对比,也要注意时代的横向对比。陈凤梧篆文本《仪礼》乃至陈凤梧所刻两套《六经》及诸多《仪礼》刊本,均不可避免地受到明中期复古运动的影响;康熙篆文本是由中央政府编刻,彼时朱熹之学是正统学术,因此康熙篆文本在《六经》之外增加了《四书》,虽颇有违碍之感,但亦是一时学风之反映。

现存篆文本经书多自楷书本经书转写而来,因此不免出现各种文字问题,颇有不伦不类之感。再加上篆文本不便阅读,可谓既不存古,亦不便今,是一种略显“另类”的版本类型。古今学人对篆文本多无好评,清人谭献在其《复堂日记》中便云“阅《篆文六经》缩印官本,结构多讹,偏旁妄配,有同虚造。又体类石经,义取同文,参错处尤不伦”,今人则对篆文本经书罕有问津。但就篆文本《仪礼》的情况来看,篆文本经书在文献学、学术史、书籍史等方面具有独特价值,不宜偏废。

附记:本文在撰写过程中先后承蒙南京师范大学井超先生、北京师范大学董婧宸先生批评指导,特此致谢。

〔作者杜以恒,北京大学中文系博雅博士后〕

The Publication of the SealText Version of Yili and its Significance for the History of the Study of ClassicsDu Yiheng

Abstract:From the fourth to sixth year of Jiajing reign of the Ming Dynasty, Chen Fengwu engraved an unannotated edition of sealtext Six Classics, including Yili. The text of Yili in this edition was based on the unannotated Yili attached to the tenline version of Yili Tu of the Yuan Dynasty, and the glyphs were based on Xu Xuans version of Shuowenjiezi, shigu characters, and stone inscriptions in Qin. Chen Fengwus edition had few new errors, and the quality of the text was among the first rate compared with other Ming editions of Yili. The only drawback was that the writing and engraving of the seal characters were a bit slipshod. Chen Fengwu extracted Yijing from Liji and attached it to the end of Yili. Besides, Chens edition of Six Classics did not contain Liji but Yili, showing that he was against the “Qijingrenzhuan” style of learning sin the Tang and Song dynasties, and hoped to assist in governing the country with the literary and military doctrines conveyed by Yili. This idea was in line with Zhu Xi. At the end of Kangxi reign of the Qing Dynasty, Wuying Palace was ordered to edit and publish a set of unannotated Six Classics and Four Books in seal script, which was of excellent quality. The composition and structure of Six Classics in this set was the same as that of Chen Fengwus Six Classics, and it also inherited Chen Fengwus thinking on the classics. The sealtext version of Yili compiled by Wuying Palace was based on Chen Fengwus edition, but it also referenced Li Yuanyangs version and its derivations, which led to a number of new errors. Therefore, the text was not as good as Chen Fengwus version. In the case of Yili, the sealtext version of classics have unique documentary and academic values, which should not be ignored.

Keywords:Yili unannotated edition, Six Classics, Chen Fengwu, Wuying Palace