关于自我的太极模型的三个问题

汪凤炎

到目前为止,中国心理学人建构出三种太极模式,分别是:刘淑慧等人建构的“德性存在生涯谘商模式”(Liu,et al.,2016),汪凤炎等人建构的自我的太极模型——其内包含儒家自我的太极模型(Wang,Wang &Wang,2019)、道家自我的太极模型、佛家自我的太极模型(Wang &Wang,2020,2021)与基于独立自我和互依自我的自我太极模型等四个子类型(汪凤炎,2022),以及徐进(2019)等人“建构以《易经》为基础的内在朝向式多层立体自我曼陀罗模型:‘天人合一我’理论”,这表明在自我心理学中国化的过程中,越来越多学者逐渐重视阴阳思维在其中所扮演的重要角色。为了进一步完善“自我的太极模型”,须直面三个问题:(1)阴阳思维中的阴与阳是“根隐喻”,用阴阳概念能建构科学的自我理论吗?(2)较之已有的五种中式自我理论,自我的太极模型有何优势?(3)自我的太极模型目前尚处于理论建构阶段,未来如何基于其开展实证研究?本文对这三个问题逐一作出了回应,以期推动自我的太极模型研究更好地向前发展。

一、 阴阳思维中的阴与阳是根隐喻,用阴阳概念能建构科学的自我理论吗?

黄光国(2006)认为,阴阳思维中的阴与阳是“根隐喻”(root metaphor)(Anagarika,1981;Liu,2004),可用来表征非常多的两两相对的概念,如天与地、男与女、白天与晚上和明与暗,这样模糊的概念无法用来建构科学的理论(scientific theory)。徐进等人赞同黄光国的上述看法,认为宋明理学家为了避免不必要争议,才从先秦时期“道学”发展出“理学”,“存天理,去人欲”变成理学家的共同信念,“存天理”者是君子,“重人欲”者是小人,以往心理学界同仁在讲“太极模式”时都没有把这个历史讲清楚(徐进等,2019),所以一直受到批判。为此,他们运用文化系统方法将《易经》文化系统转化为心理学理论(Xu,et al.,2022)。具体而言,他们用黄光国建构的自我的曼陀罗模型来分析《易经》(Hwang,2011,2019),建构出“君子自我修养模型”,该模型认为,一个人(小人)可以通过自我修养的过程而成为一个君子,从而带来好运和避免灾难(趋吉避凶)。君子状态是一个自我功能运转良好的状态,其特点是充分发挥自己的潜力,拥有真实、持久的幸福感。认为“君子自我修养模型”是可以进行实际操作的心理学理论模型,并可用来解释儒家文化下的人格与社会行为、增进心理健康与用来发展文化敏感的心理治疗学派(Xu,et al.,2022)。

徐进等人在文中有“破”有“立”,运用文化系统方法将《易经》文化系统转化为心理学理论,这种研究方式值得肯定;借鉴Anagarika(1981)和Liu(2004)的看法,将阴阳思维中的阴与阳视作“根隐喻”,这说得通;认可黄光国的见解,认为阴与阳这对概念可用来表征非常多的两两相对概念,太过模糊,无法直接用来建构科学的理论,也有一定道理;主张“存天理”者是君子,“重人欲”者是小人,也吻合孔子以来儒家对君子与小人的区分传统(Xu,et al.,2022)。但此文至少有三个值得商榷之处:(1)自我的曼陀罗模型本身有值得商榷之处(汪凤炎,2022;Wang,2023),用它作理论基础来建构“君子自我修养模型”似也值得商榷。并且,徐进等人的“君子自我修养模型”脱胎于他们于2019年建构“内在朝向式多层立体自我曼陀罗模型:‘天人合一我’理论”。根据其2019年文中的“图2建构以《易经》为基础的内在朝向式多层立体自我曼陀罗模型:天人合一我理论”可知,“天人合一我”是由“西方个人主义文化的自我”通过修养历程而来(徐进等,2019),这太不可思议了!难道在未传入西方个人主义文化的自我之前,中国先辈就没有一个“抓手”用来修养“天人合一我”?其实,在汉语中,当“我”指“施身自谓”时,“我”本指“小己”或“个我”(汪凤炎,2004;杨中芳,2001,pp.367-378)。中国人尤其是中国先人修养天人合一我的出发点是小己,它虽类似Markus和Kitayama(1991,1994)建构的独立自我(independent self),但二者也有明显差异(汪凤炎,2019a,2019b,pp.178-237)。(2)“人欲”与“天理”仍是一对相反相成的概念,仍可用阴与阳来表征,故“君子自我修养模型”也可用阴阳思维来描述和解释其运动变化规律。并且,若遵循节俭律,似不必非要建构“君子自我修养模型”,用汪凤炎等人建构的儒家自我的太极模型就可解释,因为儒家自我太极模型中包含四种做人境界,其中之一便是“做君子”(Wang,Wang &Wang,2019),但“君子自我修养模型”无法取代汪凤炎等人建构的道家自我的太极模型、佛家自我的太极模型以及基于独立自我和互依自我的自我太极模型(Wang &Wang,2020,2021;汪凤炎,2022)。(3)今人在借用太极模式建构自己的心理学理论时,是否需要将太极模式的演化历史讲清楚,取决于其研究旨趣。如果其研究旨趣“志不在此”,自不必在文中呈现。事实上,阴阳学说、五行学说和太极图的演化史在汪凤炎的论著里已有较详细论述(汪凤炎,2018,2019c,pp.334-358),他们在撰写自我的太极模型的相关论文时只需简要论述太极图的演化史(Wang,Wang &Wang,2019;Wang &Wang,2021),这样做,除了论文篇幅有限外,更重要的原因是它非论文的旨趣所在。

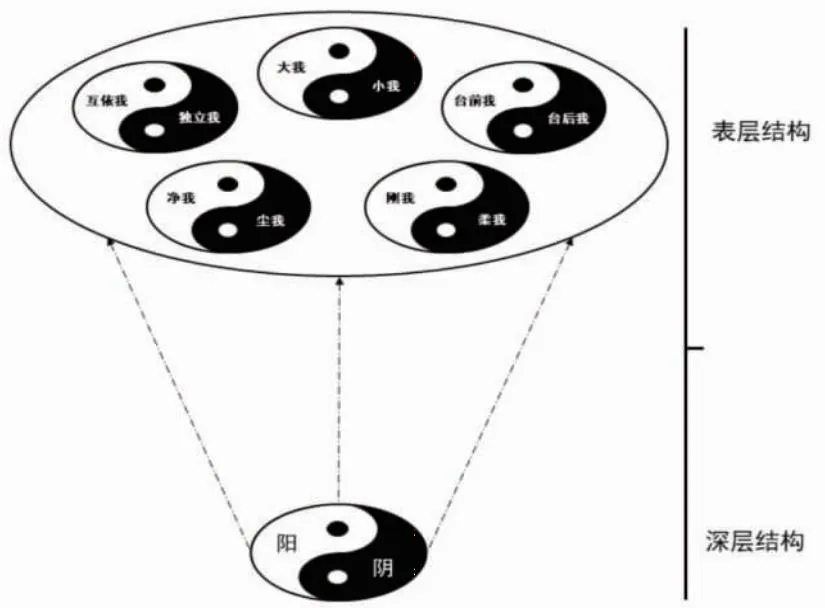

与此同时,在汪凤炎等人建构的“自我的太极模型”中,对阴阳思维的态度是采用了冯友兰1957年所讲的“抽象继承法”(冯友兰,1957a,b)。概要地讲,阴阳思维、大我与小我、柔我与刚我、尘我与净我等概念虽脱胎于中国古籍,但其影响并不限于古代,它们对当代乃至未来中国人的心理与行为均有一定影响。用抽象继承法的眼光看,如果以x代表阴,以y代表与之相对的阳,以z代表由相反相成的x与y合成的整体,即太极,且x+y=z,那么,就可用x、y表征宇宙万物中相反相成的一对对概念,此时,若某对概念的运行满足“‘孤阴不生’‘孤阳不长’且‘阳消则阴息,阴消则阳息,阴阳互相消息,循环不已’”的规律,其内就蕴含阴阳思维,自然可用阴阳思维来解释。自我的太极模型是以阴阳思维为根逻辑建立的中式自我模型,其含义是指以阴阳思维为内核,以太极图形象表征中式自我的模型(theTaijiModel of Self)(如图1所示)。其核心要点有二:

图1 自我的太极图模型示意图(Wang,2023)

一是,从阴阳思维角度看,阴阳思维中的阴与阳是“根隐喻”,可以统称宇宙万物中相反相成的一对对概念,这样,假若将太极图外面代表“太极”的最大圆指中式自我,将太极图里面的阴与阳依次表征成儒家、道家、佛家和西方学者提出的一对对具体自我概念,就能建构出儒家、道家、佛家与受当代西方文化影响的四种子类型的自我太极图模型。可见,在自我的太极模型中,阴与阳虽仍是“根隐喻”,但这正是阴阳思维的优势,而不是像黄光国等人所说的是它的劣势。换言之,正由于阴与阳可以表征宇宙万物中任何一对相反相成的概念,它才能作为自我太极模型的根逻辑,构成自我太极模型的深层结构。犹如“气”可表征物质和精神,才能建构出“气一元论”(韩诚等,2017)。不过,当用阴阳思维来建构表征儒、道、佛等诸家具体的自我太极模型时,阴阳思维落实到自我的太极图模型中的子模型中,已换成了小我与大我、柔我与刚我、净我与尘我、独立自我与互依自我等一对对纯粹的心理学术语(汪凤炎,2022),可以给其做清晰的操作性定义,自然是可以建构出科学且吻合儒、道、佛等诸家具体的自我太极模型的子类型。

二是,从阴阳思维角度,“孤阴不生”“孤阳不长”,并且,“阳消则阴息,阴消则阳息,阴阳互相消息,循环不已”,这是阴阳思维运行的底层逻辑。这意味着,自我太极模型中的一对对具体的自我概念(如大我与小我等)之间也是此消彼长、此长彼消的,不过,双方虽能相互转化,却只能是部分转化,并且是有条件的,双方永远共存,一方无法彻底扬弃或消灭另一方,这与承袭自亚里士多德“非此即彼”形式逻辑的黑格尔辩证法有本质区别(李平,2014,第246—248页)。并且,在线性思维以及同一律、无矛盾律和排中律三大逻辑定律的长期熏陶下,西方人追求自我的“连贯性”(coherence)或“内部一致性”(internal consistency),“自我同一性”(self-identity)是西式自我与西式自我心理学或人格心理学需要解决的一个重要主题(Erikson,1959);在阴阳思维以及变异律、矛盾律与整合律的长期熏陶下(Peng &Nisbett,1999),对中式自我而言,“自我同一性”不是一个重要主题,“阴阳平衡”观才是一个重要主题(Kitayama &Markus,1999;Spencer-Rodgers,et al.,2009)。这样,基于阴阳思维来描述和理解小我与大我、柔我与刚我、净我与尘我、独立自我与互依自我的运动和变化规律,能更好地用来解释儒、道、释等诸家文化下的华人自我的运行规律与特点。

二、 较之已有的五种中式自我理论,自我的太极模型有何优势?

自春秋战国以来,直至当代,中华文化均是多元的,中华民族已形成“多元一体”的格局(费孝通,1989)。就中式自我而言,在古代中国,主要有儒、道、释三种,在当代,受西方文化的影响,又增添了一个中西文化混搭式的。这样,今人在建构中式自我模型时,不能只用一种自我模型去指称所有的中式自我类型,而是要有相应的自我子模型去一一与之对应,即要建构可直观、形象地表征至今仍深受儒、道、释等诸家文化传统影响的中国人的自我类型,以及当代那些既受到西方个体主义与独立自我影响又仍适当保留自我主义或集体主义的中国人的自我类型,又要有一个更根本的上位自我主模型来统合它们,即要体现“理一分殊”的特点,从而能让人们直观、形象地看清几种主要的中式自我子类型的样式,并能将它们依次贴切地用来描述和解释受儒、道、佛与西方文化影响下的中国人的自我修炼历程、自我表现方式及其特点(汪凤炎,2022)。

自我太极图模型及其衍生的子类型模型能科学体现“理一分殊”的特点:这里的“理一”是指从深层结构看,中国人的文化汇聚型自我作为一种内隐自我,其内核是一样的,即自我主模型都是自我的太极模型;这里的“分殊”主要是指从表层结构看,不同中国人受儒家、道家、法家、纵横家、佛家以及西方文化的影响有差异,导致其外显的、具体的自我子模型有一定差异,主要有受儒家、道家、法家、纵横家、佛家和西方文化而形成的五种具体自我类型(如图2所示)。正如唐代高僧永嘉禅师(665—713)在《永嘉证道歌》里所说:“一切水月一月摄”(汪凤炎,2022)。

图2 理一分殊式自我太极模型示意图

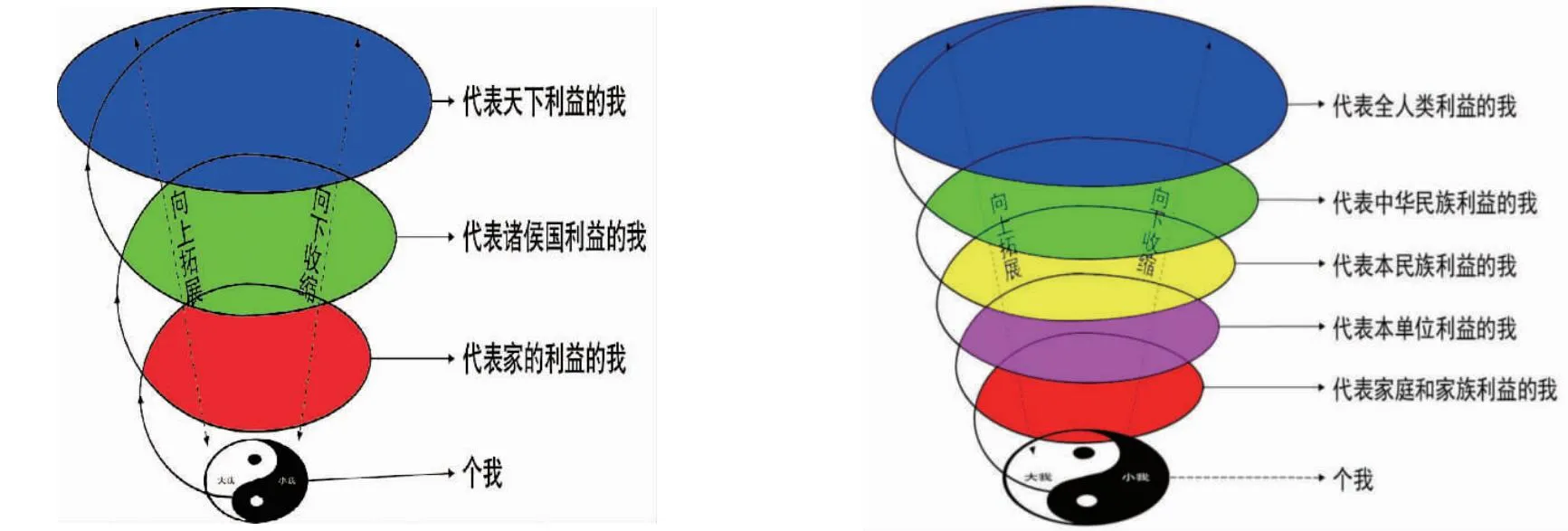

图3 古代中国人自我的立体模型图

“皮之不存,毛将安傅?”中式自我有了自我的太极模型及其衍生的子类型模型这个“体”,才能生出相应的“用”,才好理解和解释中式具体自我类型的多样性以及中式自我表现中展现出来的情境性(即“看着办”,它指个体依当时所处情境激活并展现相应自我的一种心理与行为方式)、平衡性、辩证性、灵活性、内外有别、表里不一、推崇牺牲小我成全大我、崇尚柔我、追求无我等特点(汪凤炎,2019b,pp.257-291),这与典型的西方人在西式思维和个人主义的影响下,其优势自我多是特质型独立自我且追求“连贯性”或“内部一致性”的情形截然不同(Kitayama &Markus,1999;汪凤炎,2022)。

并且,以太极图作为中式自我的原型,其特色与意义在于:(1)直观、形象地表明了中式自我整体结构是大饼式的,而非弗洛伊德提出的冰山模型(汪凤炎,2022)。(2)体现了中式自我的发展和转化是内驱动的,不需要外界的推动力(如上帝),因为太极中的阴与阳是一套循环回路,代表了自然内在的互动,其中的力量不仅是相互对立的,而且会相互生成和转化,其目的在于实现平衡(Yang,2006;Wang &Wang,2020,2021)。(3)既吻合中国文化里主流的阴阳思维模式,也吻合中式自我在中国社会-文化-历史里的演化脉络(Wang,Wang &Wang,2019;汪凤炎,2022),还体现了阴阳思维“一分为三”的精妙之处(庞朴,1993)。(4)现有五种中式自我理论中均蕴含阴阳思维,故可用自我的太极模型较好地统合它们。概要地说,杨国枢的华人四元自我模型实是其建构的华人双文化自我理论进一步细化的结果,即将社会取向自我细分为关系取向、家族取向和他人取向,与个人取向构成四种(杨国枢,2004;杨国枢、陆洛,2009,第86—129页)。个人取向自我和社会取向自我显然是一对相反相成的概念,这样,可用儒家自我太极模型来表征杨国枢的华人双文化自我理论和四元自我模型。陆洛的折衷自我理论的核心观点是,在现代华人社会中,并不存在互依自我的单一优势地位,而是在同一个体身上同时兼具有独立自我与互依自我,呈现出折衷自我(composite self)(Lu,et al.,2001;陆洛,2003;杨国枢、陆洛,2009,第133—178页)。基于独立自我和互依自我的自我太极模型相当于陆洛的折衷自我理论,可用前者统合后者。杨中芳的同心圆式多层自我理论的核心观点是,认为只有居于圆心位置的个我——类似于杨朱所说的“为我”以及Markus和Kitayama(1991,1994)所说的独立自我——才是小我,其余处于不同层级同心圆位置的五种自我均是不同层次的大我(Yang,2006)。小我和大我是儒家非常看重的一对相反相成的概念,这样,也可用儒家自我太极模型来表征杨中芳的同心圆式多层自我理论。黄光国自我的曼陀罗模型里包含“个体”(生物人)与“人”(社会人)一对概念(Hwang,2011,2019),仍可参照儒家自我的太极模型来统合它。反观杨国枢的华人双文化自我理论、华人四元自我模型、陆洛的折衷自我理论、杨中芳的同心圆式多层自我理论和黄光国的自我的曼陀罗模型,均未体现“理一分殊”的特点,且主要只能描述和解释受儒家文化和西方文化这两种文化影响下的中国人的自我类型和自我呈现方式,却无法描述和解释受道、佛文化影响下的中国人的自我类型和自我呈现方式,也无法圆融地用来解释中国人通过自我心性修养所能达到的不同层级做人境界。并且,前三种自我理论带有浓厚的独立自我和互依自我的烙印。而自我的曼陀罗模型至多只能用来描述、解释受藏传佛教文化或西方文化影响下的中国人的自我类型及其呈现方式,却无法圆润地用来描述和解释受孔孟文化、道家文化影响下的中国人的自我类型和自我呈现方式。可见,上述五种中式自我理论虽各有优势,却均无法全面、深入、圆润地描述和解释中式自我的类型和呈现方式(汪凤炎,2022)。

三、 如何基于自我的太极模型开展实证研究?

目前有关自我的太极模型的研究主要停留在理论建构层面,尚缺乏实证研究。为了进一步完善自我的太极模型,提升自我的太极模型的科学性与实用性,未来的实证研究方向主要有三:

一是,以自我的太极模型为理论依据,编制出信效度良好的《自我的太极模型量表》,随后运用信效度良好的《自我的太极模型量表》进行调查研究,摸清自我的太极模型在当代中国人群中的现状、特点与运行规律。

二是,以自我的太极模型为理论依据,至少可开展三方面的实证研究,为进一步完善自我的太极模型提供扎实的实证证据:(1)用双文化范式去研究当代中国人尤其是生活在中国香港、台北、上海、深圳等非常现代化的大城市里的中国年轻一代的自我是否会依情境不同而来回切换?2000年,康萤仪等人在《美国心理学家》上发表《多元文化之心:一种关于文化和认知的动态建构主义方法》一文,标志着双文化心理学开始为美国主流心理学所关注(Hong,et al.,2000)。由于自我是一种受文化因素影响较大的认知结构(Spencer-Rodgers et al.,2009),文化知识网络会影响到个体的自我建构,一般情况下,西方的文化知识网络与个体主义、独立自我紧密相关,东亚的文化知识网络与集体主义、互依自我紧密相关(Hong,2009),由此可推知,在中西双文化个体中,中国文化意象能够激活个体的互依自我,西方文化意象则能够激活个体的独立自我;同理,在儒道双文化个体中,儒家文化意象能够激活个体的大我,道家文化意象能够激活个体的柔我;依此类推。因此,可以用双文化范式去研究当代中国人尤其是生活在现代大都市里中国年轻一代的自我是否会依情境不同,而在儒、道、佛和基于独立自我和互依自我的自我太极模型之间来回切换?(2)对自我太极模型的原型开展质性、实验或问卷研究。罗希(E.Rosch)提出的原型说(prototype theory)告诉人们:概念主要以原型即它的最佳实例来表示的,人们主要是从最能说明概念的一个典型实例来理解概念的(Rosch,1975)。就原型而言,孔子、孟子、范仲淹、王守仁和曾国藩等人身上展现出来的自我可视作儒家自我太极模型的原型,因为这些人“穷则独善其身,达则兼善天下”(《孟子·尽心章句上》),可视作儒家的典范。同理,老子和庄子身上展现出来的自我可视作道家自我太极模型的原型,因为老、庄可视作道家的代表。禅宗南宗创始人慧能(亦作“惠能”)和禅宗北宗创始人神秀身上展现出来的自我可视作佛家自我太极模型的原型,这从二人所作的偈可见一斑。神秀主张渐悟,曾作偈云:“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使惹尘埃。”慧能主张顿悟,让人代书偈曰:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物(此句按敦煌本《坛经》作‘佛性本清净’),何处惹尘埃。”生活在中西文化交融环境下的中国香港人和中国台湾居民身上展现出来的自我可视作基于独立自我和互依自我的自我太极模型的原型。对于这些原型,既可开展质性研究,也可开展实验研究。(3)基于自我的太极模型开展教育干预研究。王振东等人以先秦儒家和道家经典文本为材料,通过结合课堂教学和课后反思为文化操纵方式,开展了一项为期八周的教育干预实验。三个平行班级包括94名六年级学生作为研究对象,被随机分配为三个干预组,其中包括两个实验组(儒家价值观和道家价值观干预)和一个对照组(自然科学干预)。结果表明,儒学干预促进了互依自我和整体思维,道学干预促进了独立自我和整体思维,而科学干预则促进了分析思维(Wang,et al.,2022)。由此推测,基于自我的太极模型,同样可以有效开展相应的教育干预研究。

三是,自我的太极模型内蕴含高度心理学,一旦用来指导自我心性修养(道德教育)、心理健康教育和社会治理等应用研究,因其具有良好的文化生态效度,自然会收到良好效果。因为高度心理学是指以性善论为基础,探索做人境界的高度、引导人们追求更高做人境界为旨趣的心理学,它与精神分析以性恶论为基础,重视挖掘人的深层潜意识的深度心理学截然不同(汪凤炎,2019c,p.223)。精神分析持性恶论,将人性、人心视作像下水道般幽暗、肮脏的潜意识的发泄地,以深度心理学为指导,做人是去深挖潜意识,让人看到心灵深处的种种阴暗面,在此基础上妥协、承认并认清人自身黑暗、丑恶的人性与人格,接着将人性、人格中的对立面(如善与恶)整合到统一的结构中,获得整体性的人格(诺伊曼,1998,pp.70-80);与此不同,儒、道、释文化里蕴含的自我心理学均是高度心理学(汪凤炎,2019b,pp.112-117),其中,孔孟儒家持性善论,将人性、人心视作一个源源不断涌出清澈智慧之泉的泉眼,以高度心理学为指导,做人是要通过自我心性修养,不断放大人性中的优点,克制人性中的弱点,进而不断提升自己的做人境界。曾国藩就是其中的一个成功典范。这是中国文化心理学的一个鲜明特色与亮点(汪凤炎,2022)。两相比较,在品行与人格修养上,假若说深度心理学重妥协与整合,那么,高度心理学就重扬弃与升华,二者的理念与做法有显著差异。以培育中华民族共同体意识和人类命运共同体意识为例,从自我角度看,二者实都是一种大我意识,只是其内包含的人与物的多寡有差异。这样,遵循中华文化传统,通过自我心性修养不断扩展自我的范围,提高个体的做人境界,就可让当代中国人逐渐生成中华民族共同体意识和人类命运共同体意识。概要地讲,据《孝经·谏诤章》记载:“子曰:“……昔者,天子有争臣七人,虽无道,不失其天下;诸侯有争臣五人,虽无道,不失其国;大夫有争臣三人,虽无道,不失其家……”由此可知,在中国历史上,儒家《大学》所讲的“修身→齐家→治国→平天下”路径中,“家”的原型是大夫的“家”,即大夫的封地,而非指“士”及以下阶层的人所拥有的家庭和家族;“国”指诸侯国,“天下”指“中国”,“家”“国”“天下”之间只有量的差异,而无质的不同。相应地,中国古人心中“代表天下利益的我”实即习总书记讲的“中华民族共同体意识”(如3所示),二者名异实同。在当代中国,“国”指中华人民共和国,“天下”指由世界各国组成的国际社会。相应地,当代中国人心中“代表中华民族利益的我”实即“中华民族共同体意识”,“代表全人类利益的我”实即习总书记论述的“人类命运共同体意识”(如4所示)。由此可见,铸牢中华民族共同体意识和构建人类命运共同体意识,均有深厚的中华文化心理根基。个体只要牢记并诚心践行孔子所说的“仁者爱人”(《论语·颜渊》),《孟子·梁惠王上》的“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”,范仲淹在《岳阳楼记》中所讲的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”以及林觉民在《与妻书》中所写的“吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。”等等,从而持有正确的义利观和荣辱观,就能从小己(个我,与独立自我类似)出发,通过持久的自我心性修养,不断压缩小我(即私),扩展大我(即公)的边界,自我范围一圈圈扩大,就意味着做人境界的不断提高,结果,自我就从小己发展至代表家庭家族利益的我、再至代表本单位利益的我、再至代表本民族利益的我,再至中华民族利益的自我,最终升华至代表全人类利益的我。假若全世界人民都站在筑建人类命运共同体意识的高度,就能“破我执”,团结起来,在天灾方面,未来全球范围内一旦再出现诸如新冠疫情之类的自然灾害,人类就自然更易战胜它,在人祸方面,未来全球范围内的民众尤其是各国领导人一旦形成人类命运共同体意识,人类将由此迈入全球范围内的健康与可持续性向前发展的历史新阶段。