上海工部局乐队广播音乐活动研究(1925—1945)

林 媛

在近代中国西洋管弦乐队的发展史中,上海工部局乐队(下文或简称为“工部局乐队”“乐队”)历史悠久,虽经历了两次世界大战、经济危机、恶性通货膨胀……但这些历史事件从未对其造成致命性的打击,关键时刻总是转危为安。作为上海重要的音乐文化“遗产”,工部局乐队在近代中国西洋管弦乐队发展史中创造了“从未停止”的奇迹。广播时代的到来对工部局乐队产生的影响只是其悠久历史中的一个“插曲”,与战争、政治、经济等宏大的影响因素相比,乐队参与新兴传播媒介的历史并不太引人瞩目。①上海工部局乐队的已有研究成果颇丰。但是,乐队广播音乐活动的历史并没有引起学者的足够重视。目前对于该乐队的专题研究主要有三部著作:[日]榎本泰子:《西方音乐家的上海梦:上海工部局乐队传奇》,赵怡译,上海:上海辞书出版社2009 年版;汤亚汀:《帝国飞散变奏曲:上海工部局乐队史(1879~1949)》,上海:上海音乐学院出版社2014 年版;王艳莉:《上海工部局乐队研究》,上海:上海音乐学院出版社2015 年版。但他们均将乐队开展广播音乐活动的时间记为1930 年代,事实是乐队在上海广播开启一年多之后的1925 年就开始由开洛电台转播其市政厅音乐会了。同时,由于缺少广播媒介史的视角,上述三部专著对于乐队的广播音乐活动及其不同时期的变化均缺乏整体性关照。但是,如果我们把目光投向近代上海的城市公共性、音乐大众化传播时代的到来、严肃音乐面临的全球性危机,就会发现广播的诞生不仅改变了严肃音乐的传播方式,还形塑了普通民众的日常音乐生活,并以广播为中心建立起了一个具有全球共时性特征的音乐新秩序。由于当时上海广播与世界发达国家的广播发展具有同步性,因此工部局乐队与它的欧洲同行面临同样的媒介挑战。工部局乐队如何利用广播媒介缓解生存危机?如何应对音乐大众化传播时代?工部局乐队与广播之间的亲疏关系,以及表现出来的保守与开放、尝试与选择是该乐队生命史中不可缺少的一部分,构成了一个值得关注的历史线条。

一、居高临下:时断时续的电台转播(1925—1933)

1929 年来自意大利的指挥帕器(Mario Paci,1878—1946,也译作梅百器)与德国高亭唱片公司合作,为工部局乐队录制了首张唱片《魔法师之恋》②《魔法师之恋》是西班牙作曲家马努埃尔·德·法雅(Manuel de Falla)创作于1915 年的芭蕾舞剧配乐。高亭为工部局乐队录制的唱片(AA68700),由许步曾先生原藏,许先生的儿子许慎将其捐赠给上海交响乐团,现藏于上海交响乐团。详见上海交响乐团官网:https://www.shsymphony.com/news-detail-id-1377.html.访问日期:2022-11-07。。此后帕器还带领乐队为走出默片时代的上海电影录制了多张唱片③《中国唱片厂库存旧唱片模板目录》中百代公司为上海工部局乐队录制的唱片有:《北京胡同记》(1—4)百代B151—154、《都市幻想曲》百代A2615、《中国交响乐》(1—8)A3074—3081、《暴发户来了》百代A3242、《饥饿线上》百代A3243、《羔羊的血泪》百代A3244、《我们都是穷朋友》百代A3245、《贵人的悲哀》百代A3246、《羔羊的安慰》百代A3247、《贵人的快乐》百代A3248、《回到街头》百代A3249、《怒吼罢羔羊》(1—2)百代A3293/94、《在自然的怀抱中》百代A3295、《灾民进行曲》百代A3299。,唱片目录清晰显示了录音与电影产业之间的互动关系。1920 年代上海广播时代到来,继唱片之后,广播再一次实现了声音传播技术的重要突破,不再受存储媒介物质材料的限制,广播的即时性使传播的空间得到极大延伸。与二十年前唱片未能迅速引起乐队的关注和参与不同,④1906 年,上海公共乐队委员会重组,从欧洲新聘的指挥布克(Rudolf Buck,1866—1952)和一些德国音乐家陆续来到上海。同年,百代唱片公司为谭鑫培录制了首张唱片。京剧的唱片时代与上海公共乐队的布克时代同时开启。但是,唱片工业与布克时代的公共乐队并没有出现交集。广播媒介迅速与工部局乐队产生交集,乐队活动中叠加了一个新的传播媒介。此后,乐队的播音史与上海城市的公共性、乐队的生存危机交织在一起。如何处理与广播媒介之间的关系贯穿于上海工部局乐队史,乐队与广播之间的亲疏关系成为乐队生存状态的一个观测点。

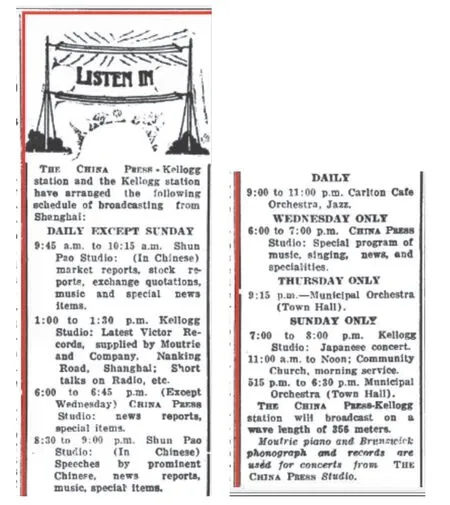

1924 年美商开洛电台在上海成立。与奥斯邦电台不同,⑤1922 年美国人奥斯邦在上海租界建立中国无线电公司。1923 年1 月23 日,在广东路大莱央行楼顶第一次播音,获得成功,这一天距离世界首家电台的首次播音相隔仅数月。但是,奥斯邦电台面向侨民的播音不到一年就告停。开洛电台的创办者极力开发中国人对于收音机的消费潜力。开洛电台大量增加中国音乐节目,使电台音乐节目的文化属性更加多元。早期电台创办者的收入来源主要是售卖收音机,此后不断提高音乐节目质量成为电台增加收入的首选。⑥由于上海工部局乐队广播音乐史的研究史料局限于《工部局董事会会议录》,已有研究中有关该乐队与广播电台的合作问题都忽略了1925 年至1926 年间开洛电台对工部局乐队的音乐会转播。上海工部局广播音乐的历史应始于上海广播的起步阶段,并非上海广播迅速发展的1930 年代。广播电台的音乐节目设置亦反映出收音机拥有者的阶层属性。1924年,当费城交响乐团在美国广播电台转播音乐会时,⑦“Program of Distant Stations,” The Washington Times, 1924.1.29, p. 18.刚成立不久的美商上海开洛电台也在酝酿高质量的广播音乐会。1925 年2 月11 日,开洛电台开播将近一年时,工部局同意电台转播乐队的市政厅音乐会,随后开洛电台《大陆报》馆开始在市政厅安装转播所需要的设备,《大陆报》为即将开播的上海工部局乐队音乐会进行宣传,称除上海外,日本、菲律宾以及海上船只的收音机拥有者也将收听到音乐会。⑧“Council Grants Permission for Radio Concerts,” The China Press, 1925.2.11, p. 1.1925 年3 月13 日,“Listen in”专栏预告开洛电台将转播上海工部局乐队周四以及周日的市政厅音乐会(见图1)。⑨“Listen in,” The China Press, 1925.3.13, p. 7.此后,在1925 年3 月至8 月、1925 年12 月至1926 年5 月,由工部局乐队演奏的贝多芬《第二交响曲》《第三交响曲》、柴可夫斯基《第四交响曲》《第五交响曲》《第六交响曲》《斯拉夫进行曲》、德沃夏克《自新大陆交响曲》、门德尔松《第四交响曲》、李斯特《匈牙利幻想曲》、柏辽兹《哈罗尔德在意大利》、穆索尔斯基《荒山之夜》、里姆斯基-科萨科夫《西班牙随想曲》,以及比才、普契尼、罗西尼、瓦格纳等作曲家的歌剧作品片段通过开洛电台《大陆报》馆转播出去。⑩根据《大陆报》1925 年3 月至8 月、1925 年12 月至1926 年5 月开洛电台的“Listen in”节目单预告及上海工部局市政厅音乐会的节目单预告整理。

图1 开洛电台转播工部局乐队市政厅音乐会的预告⑪ “Listen in,” The China Press, 1925.3.13, p. 7.

开洛电台转播工部局乐队市政厅音乐会不仅提高了电台音乐节目的质量,同时极大地提升了电台严肃音乐节目的稳定性。工部局乐队的高质量音乐会成为开洛电台界定节目品质的重要标志。但开洛电台与工部局乐队的合作仅持续了十个月。此时乐队在帕器指挥下享有“远东第一”“上海唯一的宝贝”的美誉,在上海公共娱乐生活中扮演着十分重要的角色。然而,上海广播彼时仍处于萌芽阶段,还不具有大众化的传播优势,对于一个蒸蒸日上的老牌乐队,电台只是一个可有可无的新兴传播媒介。

1926 年5 月,开洛电台停止转播上海工部局乐队市政厅音乐会后,上海广播电台的发展并没有停顿,广播电台应以什么形式获得利益仍处于调试状态。此时,广播还不具备承载商业广告的能量,故而电台尝试向收音机的拥有者收取会费。1927 年底,在沪西人开始筹组中国播音会(The Broadcasting Association),于1928 年2 月2 日在开洛电台首次播音。⑫“First of New Radio Programs Given By C.B.A.,” The China Press, 1928.2.3, p. 6;金康侯:《中国播音协会之兴替》,《无线电问答汇刊》1932 年第19 期,第94—95 页。1928年2 月14 日,中国播音会预告即将转播上海工部局乐队在市政厅的轻歌剧音乐会。⑬“Radio,” The North-China Daily News, 1928.2.14, p. 16.但这种以收取会费为电台增加收入的方式并不成功,二者之间的合作也没有持续下去。此后的两三年间,上海民营电台发展迅速。

1931 年路透社与美灵登广告公司合办的美灵登电台成立,⑭《上海全日播音之无线电台》,《申报》1931 年3 月26 日,第12 版。在筹办电台阶段该公司就开始争取工部局乐队的播音权。合作前,双方有过三次讨论:1931 年3 月9 日,乐队委员会认为广播音乐会有利于普及音乐和提高工部局的声誉。但由于当时政府对处于起步阶段的无线电管理仍有不确定性,合作“暂缓考量”;⑮《工部局音乐队委员会关于讨论美灵登广告公司呈请广播该队音乐会的会议记录》(1931 年3 月—1934 年5 月),载于上海市档案馆、北京广播学院、上海市广播电视局合编:《旧中国的上海广播事业》,北京:档案出版社、中国广播电视出版社1985 年版,第86 页。1931年4 月13 日,双方再一次讨论了音乐会播音的提案。虽然乐队委员会对播音活动基本持赞同态度,但仍存在播音会影响票房收入的顾虑,对于播音活动应如何收取费用并没有形成具体方案;1931 年4 月20 日,第三次讨论提出了具体的收费标准,即播音公司为每次各季节音乐会提供600 元票房的担保费,用于补足实际票房与满座之差。户外音乐会则以去年夏季收入的总额提供担保,实际收入不足去年的部分由美灵登公司补足。

这三次讨论迅速将乐队送入美灵登电台的怀抱。1931 年4 月26 日,《上海泰晤士报》报告称这次播音将是无线电爱好者的福音(见图2)。⑰“Good News for Local Radio Devotees,” p. 5.美灵登电台首次转播乐队音乐会始于1931年11 月3 日,每周一次,至1931 年12 月底共转播了9 场音乐会。⑱《音乐队报告》,《上海公共租界工部局年报》1932 年第3 期,第413 页。这些与美灵登电台合作的音乐会成为工部局乐队年报中可圈可点的重要业绩。帕器在1931 年工部局年报中总结了与美灵登电台的合作:

图2 美灵登电台转播工部局乐队音乐会的预告⑯ “Good News for Local Radio Devotees,” The Shanghai Times, 1931.4.26, p. 5.

图3 帕器指挥周三广播音乐会的节目单㉘ “XQHA to Broadcast Orchestra Tonight,” The China Press, 1934.4.4, p. 3.

图4 助理指挥克莱格指挥的周五晚餐广播音乐会节目单㉛ “Municipal Orchestra Radio Broadcast,” The North-China Daily News, 1934.3.1, p. 15.

自本年十一月三日起,本队举行无线电传音乐,每星期一次。此在裨益民众方面为一重要进步,足堪纪录。本队音乐之文化及陶养价值,藉此机缘,可以传播较广,深信在本埠无线电台设备之可能范围以内,本队现已能为民众免费服务。而所谓民众,又非如往日之仅以音乐会场之少数座客为限。XCBL 播音台主人,曾经不辞烦劳将其播音特别布置,俾便传播本队所奏音乐,并不收取传播费用,此亦为本队所应述及者。⑲原文见《音乐队报告》,《上海公共租界工部局年报》1932 年第3 期,第412 页。本文中引文的标点为笔者附加。1932 年出版的年报是对上一年的总结,引文中的“本年”应为1931 年。

帕器在报告中肯定了电台转播的意义,即在于为普通民众提供免费的音乐服务。但是,1932 年5 月底,年报记录由于传送效果不佳,乐队终止了与美灵登电台的合作。⑳《音乐队报告》,《上海公共租界工部局年报》1933 年第4 期,第541 页。虽然这一次电台转播非常短暂,但美灵登电台得到了令同行艳羡的合作机会。这一次合作得以实现的深层原因在于:一方面帕器时代的上海工部局乐队在不断进行扩充和完善;另一方面预算的增加使工部局乐队处于裁撤危机之中。乐队委员会的共识即通过播音补足票房来缓解生存危机。美灵登电台的播音提案满足了乐队缓解裁撤危机的需求。

20 世纪30 年代,世界广播进入迅速发展阶段。当精英文化与通俗文化出现在同一平台,自上而下的推动力量使精英文化走向大众化,广播音乐向官方主导的严肃音乐方向倾斜。美国费城交响乐团、澳大利亚墨尔本交响乐团等世界著名交响乐团纷纷与广播电台合作。新的无线电播音技术也不断在提高广播音乐会的声音质量;㉑“Steady Progress in Philco Radio Products,” The Shanghai Times, 1932.7.17, p. 26; “New Radio Orchestra,” The Shanghai Times, 1933.4.28, p. 18.在德国,丰富的古典音乐为电台提供了源源不断的播放资源,各种音乐体裁出现在电台里,交响乐与歌剧也为适应广播电台的传播进行着种种调试。㉒Andrew Oster, Radio, Rubble, and Reconstruction: The Genre of Funkoper in Postwar Pccupied Germany and the German Federal Republic, 1946—1957, Ph.D. Princeton University, 2010.广播不仅改变了严肃音乐的传播方式,而且影响了严肃音乐的创作。美国国家广播网络希望通过严肃音乐的传播提高民众的文化水准,同时,“为广播创作音乐”的有奖征集活动激发了作曲家创作的热情,乃至逐渐形成了为广播创作的特定形式,例如:交响乐队编制变小、单曲长度缩短,派生出“广播通用配器法”(radio-generic orchestration)以及“非视觉歌剧”(non-visual opera)等新的音乐概念。㉓Akihiro Taniguchi, Music for the Microphone: Network Broadcasts and the Creation of American Compositions in the Golden Age of Radio, Ph.D. Florida State University, 2003.

二、吹散“裁撤乌云”:量身定制的广播音乐会(1934—1935)

1930 年代上海的娱乐生活与乐队成立之初相比发生了天翻地覆的变化。新兴的中产阶层对娱乐文化消费的需求不断攀升,上海娱乐文化的商业化、大众化、多元化特征逐渐显露。读报纸、买唱片、听“特别节目”,由报刊、唱片、广播构筑的音乐传播网络嵌入了上海市民的日常娱乐生活,口琴、时代曲、各种“老调”无不利用上海完善的音乐传播网络。先后成立的数百家电台成为各种演艺的连接点。中与西、新与旧、传统与现代,不同演艺类型在上海音乐传播网络中融汇共生。广播为音乐家提供了亲近大众的舞台,利用广播媒介获得成功的案例不断刺激上海音乐家融入大众音乐生活。

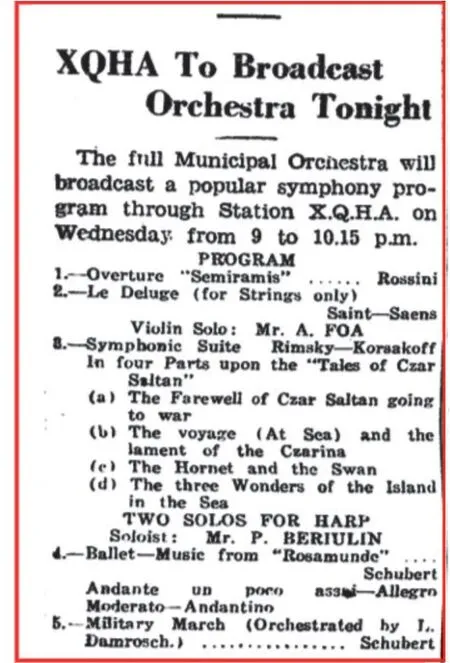

1933 年12 月,工部局乐队参加了上海的广播音乐展览,这是一次在听觉和视觉上亲近大众的演出。帕器带领乐队在透明的“水晶屋”(crystal room)演奏,听众不仅可以通过广播聆听音乐会,还可以透过水晶屋看到乐队的表演。㉔“Paci To Lead Orchestra For Radio Exhibit,” The China Press, 1933.12.9, p. 4.进入裁撤危机最严重的1934 年,乐队委员会考虑与美商大东电台(XQHA)合作。和三年前与美灵登电台讨论合作议题不同的是,如何获得优质的传播效果以及怎样满足大众的音乐审美需求成为乐队广播音乐会首先需要考虑的问题。这一次乐队与电台的合作计划在转播频率和曲目选择上都更亲近大众。会议决定每周至少举办两次广播音乐会,周三为交响乐音乐会,周五演奏通俗曲目。会议记录“交响音乐会经由无线电播音,能鼓励民众对于音乐队之兴趣,并能助使外间对于大光明影戏院内听众过少之指摘,得以折服”㉕1934 年2 月11 日会议记录,见上海市档案馆、北京广播学院、上海市广播电视局合编:《旧中国的上海广播事业》,第90—91 页。。从中可以看出,广播电台的演奏主要用于缓解票房不佳给乐队带来的压力。这与三年前电台求之不得的合作伙伴身份已经截然不同。随着上海娱乐文化样貌的改变以及裁撤危机的加深,电台成为乐队缓解生存危机的最佳选择。由于存在互为利用的关系,这一次工部局乐队与大东电台的合作非常稳定,且内容丰富。1934 年共举办53 场广播音乐会,其中交响音乐会27 场,晚餐广播音乐会26 场。㉖《音乐队报告》,《上海公共租界工部局年报》1934 年第5 期,第558 页。

由帕器指挥的周三广播交响音乐会以上演率较高的西方经典乐曲为主。如:舒伯特的《未完成交响曲》《军队进行曲》以及《罗莎蒙德》戏剧配乐中的片段,柴可夫斯基的《胡桃夹子组曲》,圣-桑《大洪水》中的选段,鲍罗丁的交响音画《在中亚细亚草原上》,里姆斯基-科萨科夫的《萨尔丹沙皇的故事》组曲,小约翰·施特劳斯的《维也纳森林的故事》,韦伯的《魔弹射手》序曲,克莱斯勒的《维也纳随想曲》《爱的欢乐》等。㉗“S.M.C. Orchestra to Broadcast,” The Sunday Shanghai Times, 1934.2.11, p. 4; “Municipal Orchestra Radio Broadcast,” The Shanghai Times, 1934.3.27, p. 7; “XQHA to Broadcast Orchestra Tonight,” The China Press, 1934.4.4, p. 3.

助理指挥克莱格(Adrian de Kryger)指挥的周五晚餐广播音乐会次数多,一直持续至夏季露天音乐会开始前才结束。曲目都较短小,以通俗愉快的音乐为主。如:普契尼的歌剧《波西米亚人》选段,埃尔加的《爱的致意》,苏佩的《维也纳早中晚序曲》,㉙“Radio Concert By S.M. Orchestra,” The Shanghai Times, 1934.2.22, p. 4.赫伯特的歌剧《淘气的玛丽埃塔》选段,奥斯卡·斯特劳斯(Oscar Straus)的歌剧《华尔兹之梦》《巧克力士兵》选段,奥柏的歌剧《魔鬼兄弟》序曲,维尼亚夫斯基的《浪漫的誓言》《优美的回旋曲》,赫伯特的歌剧《莫迪斯小姐》中的片段,罗西尼的歌剧《赛密拉米德》序曲等。㉚“Municipal Orchestra Radio Broadcast,” The Shanghai Times, 1934.3.1, p. 7; “Municipal Orchestra Radio Broadcast,” The North-China Daily News, 1934.3.1, p. 15; “Orchestra Radio Broadcast,” The Shanghai Times, 1934.3.22, p. 5.

1934 年夏季露天音乐会开始前,乐队委员会讨论了夏季广播音乐会问题。由于18 场露天广播音乐会的预算费用过高,乐队决定暂停与电台的合作。㉜1934 年5 月27 日会议记录,见上海市档案馆、北京广播学院、上海市广播电视局合编:《旧中国的上海广播事业》,第91 页;“Broadcast Concerts By Orchestra To Stop,” The Shanghai Times, 1934.7.13, p. 4.1934 年秋季,乐队回到室内演奏时又恢复了与电台的合作。帕器指挥乐队演奏了罗西尼的歌剧《贼鹊》序曲、舒伯特《未完成交响曲》的第一乐章、瓦格纳的歌剧《纽伦堡的名歌手》中的《瓦尔特的获奖之歌》、勃拉姆斯的《匈牙利舞曲》、比才的《卡门组曲》、㉝“Orchestra To Open Radio Concerts Tues.,” The China Press, 1934.10.8, p. 2.韦伯的歌剧《魔弹射手》序曲、格里格的《培尔·金特》戏剧配乐组曲、西贝柳斯的《悲伤圆舞曲》、埃尔加的《爱的致意》、小约翰·施特劳斯的《维也纳森林的故事》、㉞托马斯的歌剧《迷娘》序曲、圣-桑的《死之舞》、德利布的芭蕾组曲《西尔维亚》、舒伯特的艺术歌曲《欢笑与哭泣》、勃拉姆斯的《徒劳小夜曲》、比才的《阿莱城姑娘组曲》片段、㉟韦伯的歌剧《奥伯龙》序曲、肖邦的《E 大调练习曲》《升c 小调圆舞曲》《升c 小调幻想即兴曲》、尼古拉的歌剧《温莎的风流娘们》序曲、圣-桑的《阿尔及利亚组曲》、瓦格纳的歌剧《罗恩格林》选段、杰曼的《内尔·格温》序曲、马斯内的《如画场景》、小约翰·施特劳斯的歌剧《蝙蝠》选段等。㊱“Maestro Mario Paci will conduct the full Municipal Orchestra this evening,” The North-China Daily News, 1934.10.23, p. 6. “Municipal Orchestra To Give Radio Concert,” The China Press, 1934.10.30, p. 2; “The following is the programme of the full Municipal Orchestra’s radio symphony concert,” The North-China Daily News, 1934.12.4, p. 6; “The Full Municipal Orchestra will give a Tuesday Night radio symphony concert,” The Shanghai Times, 1934.12.18, p. 18.

助理指挥克莱格带领半个乐队(Half-Orchestra)为大东电台广播音乐会增加了一些新的曲目。如:古诺的歌剧《浮士德》中的选段、奥柏的歌剧《魔鬼兄弟》序曲、奥芬巴赫的歌剧《霍夫曼的故事》中的片段、诺顿(Frederic Norton)的音乐剧《朱清周》中的片段、苏佩的歌剧《轻骑兵》序曲、马斯卡尼的歌剧《乡村骑士》选段、普朗凯特的歌剧《科尔内维尔的钟》选段、亨德尔的大提琴独奏曲《广板》、柴可夫斯基的钢琴曲《夜曲》、多普勒的长笛曲《行板和回旋曲》、齐布尔卡(Czibulka)的《舞会后的爱之梦》,杰曼的《亨利八世》中的三首舞曲、伏契科的《佛罗伦萨进行曲》等。㊲

为了使广播音乐会更贴近大众,同时也为了获得更好的传送效果,乐队在晚餐广播音乐会中增加了小提琴、大提琴和竖琴独奏节目,以及通俗易懂、旋律优美的歌剧选段。而相较于助理指挥在晚餐广播音乐会中亲近大众的音乐节目,帕器指挥的广播交响音乐会则维持了工部局乐队音乐节目的严肃中正。虽然不再以大部头的乐曲为主,但大部分曲目仍保持在经典曲库范围内。

20 世纪30 年代,广播音乐会的曲目选择有了较为明显的转向,严肃音乐走向大众化首先反映在曲目的时间长度上。为迎合各阶层的音乐理解能力,广播交响音乐会的曲目时长越来越短,数量越来越多。从开洛电台转播工部局乐队的交响乐到乐队开始为广播“量身定制”曲目单,可以看到广播媒介开启了严肃音乐的大众化传播时代,这个时代的交响乐队必须学会利用和适应广播媒介。工部局乐队与欧洲同行们面临同样的挑战,不同的是上海广播的发展越过了向收音机拥有者收费的阶段,直接走向了广播的公共性时代。

20 世纪30 年代,高质量、远距离传送音乐会是证明广播技术成熟度的重要标志。1931 年帕器在意大利指挥罗马交响乐团的音乐会,通过广播传送到了柏林、巴黎、莫斯科,上海的美灵登电台将罗马交响乐团的音乐会传送给上海听众。㊳“Italian Broadcast Relayed Here Local Radio Enthusiasts Tune in on Symphony Orchestra in Rome,” The Shanghai Times,1931.10.13, p. 5; “M. Paci Over The Radio Symphony Orchestra in Rome Heard,” The North-China Daily News, 1931.10.13,p. 12.1934 年皇家音乐学院交响乐团和柏林爱乐交响乐团分别在东京和柏林演奏厅通过广播电台互换音乐会节目,来庆祝作曲家理查德·施特劳斯七十岁生日。㊴“There was a successful interchange of radio concerts between Tokyo and Berlin,” The North-China Daily News, 1934.11.1,p. 6.东京和柏林交换音乐会刚结束,上海工部局乐队在排练室里演奏了小约翰·施特劳斯的歌剧《吉普赛男爵》中的片段、莫什科夫斯基的《小夜曲》、克莱斯勒的小提琴曲《爱的忧伤》、琼斯的轻歌剧《艺妓》选段、埃尔加《少年的魔杖组曲》、柴可夫斯基歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》中的选段、埃尔凯尔的歌剧《胡尼亚第·拉兹洛》序曲、斯美塔那的交响诗《我的祖国》中的《沃尔塔瓦河》、小约翰·施特劳斯的《酒、女人和歌》,这些作品通过大东电台传送给上海听众。㊵“Municipal Orchestra Give Radio Concert,” The China Press, 1934.11.2, p. 14; “The programme of the S.M.C. Orchestra’s radio symphony concert,” The North-China Daily News, 1934.11.6, p. 6; “The following is the programme to be conducted,”The North-China Daily News, 1934.11.20, p. 6.

工部局乐队在忙碌中度过了1934 年。这一年乐队演奏各类音乐会共近200 场,其中“量身定制”的广播音乐会52 场。亲近普通民众的音乐节目也使乐队得到很多赞许。㊶《音乐队报告》,《上海公共租界工部局年报》1934 年第5 期,第554—558 页。1934 年10月至1935 年5 月,乐队在兰心大戏院的冬季交响音乐会成绩颇佳,创造了3 场满座的票房佳绩。㊷《音乐队报告》,《上海公共租界工部局年报》1935 年第6 期,第604 页。然而,票房收入的增加意味着乐队与广播电台的合作将变得松散,1935 年乐队与大东电台的合作只持续了5 个月。《上海公共租界工部局年报》记录了夏季露天音乐会结束后,由于经费问题乐队没有恢复与电台的合作。㊸《音乐队报告》,《上海公共租界工部局年报》1935 年第6 期,第605 页。1935 年帕器在乐队报告中十分详细地总结了一年来乐队的演出曲目、演出地点、票价信息,其中包括1935 年乐队的广播音乐活动情况。1935 年乐队共举办42 场广播音乐会,包括20 场交响乐音乐会、20 场晚餐音乐会、2 场室内乐音乐会。㊹“Paci gives 1935 Report on orchestra,” The China Press, 1936.2.27, p. 12.数量较大且节目稳定的广播音乐会从1934 年持续至1936 年5 月,与乐队经历的最为严峻的裁撤危机的时间重合。乐队敏锐地选择与广播媒介合作,为城市公共性服务使乐队暂时摆脱了入不敷出、上座率不佳的指摘。

虽然乐队与电台的合作在夏季来临之前就宣告暂停,但相较几年前与开洛电台、美灵登电台转播的市政厅音乐会,这一次乐队制定了符合广播媒介需要、贴近大众的音乐节目。这些通过广播传送的音乐节目,为大东广播电台音乐节目质量的提升贡献了独一无二的音源。同时在裁撤风波最严峻的1934 年,广播音乐会为乐队赢得了更多的听众。但是,在强调公共性、缓解生存危机的同时,电台演奏没有为乐队增加实际收入,因为上海是一个广播蓬勃发展却没有向收音机拥有者收税的城市。㊺“Tax on Radio,” The North-China Daily News, 1934.3.11, p. 5.缓解生存危机是乐队与电台合作的最大回报,没有实际收入的合作不可能长久。乐队与广播电台的合作面临双重压力,一方面是由于电台转播造成现场观众减少带来的损失;另一方面乐队需要为广播音乐的大众化传播制定符合需要的曲目,乐队在电台演出的投入与回报之间保持脆弱的平衡,这一平衡是由裁撤风波强度变量决定的。当危机得到缓解,双方的合作就自然而然地中止了。

三、上海沦陷时期数量稀少的广播音乐活动

自1935 年乐队终止了与大东电台的播音合作后,孤岛时期的乐队没有与广播电台建立合作关系。1941 年太平洋战争爆发后,上海全面沦陷,1942 年工部局乐队由日方接管。交接过程中讨论乐队的具体归属问题时,曾有过两个方案:一是由无线电广播公司接管乐队;另一个是成立特别协会接管乐队。在经费问题的讨论中建议乐队通过电台广播、灌制唱片、举行音乐会和做广告获得酬金,还建议乐团的管乐队为葬礼仪式演奏增加收入。㊻1942 年3 月25 日会议记录,见上海市档案馆编:《工部局董事会会议录》第28 册,上海:上海古籍出版社2001 年版,第694 页。最终乐队由日方在上海成立的“上海音乐协会”接管,更名为“上海音乐协会交响乐团”。上海孤岛与沦陷时期,乐队依然受到经费问题的困扰,但是没有出现明显的存废危机。

由于隶属机构的变更以及日军战败时烧毁了大量原始资料,上海沦陷时期乐队演出史成为研究难点。《上海犹太早报》《德文新闻报》等演出资料的挖掘具有开创意义,这些创新性的史料挖掘工作使上海工部局乐队的研究趋于完整。㊼汤亚汀:《帝国流散,世界主义的城市空间与上海西方音乐史:日本音乐家与上海音乐协会交响乐团(1942~1945)个案研究》,《音乐艺术》2013 年第1 期,第46—63 页。但,上海沦陷时期乐团的演出活动仍有研究空间,目前对乐团此时段的演出史仍缺少整体性评价。从目前所见史料看,沦陷时期乐团演出活动呈现四个特点:首先,乐团的演出曲目中除少量日本作曲家创作的作品外,仍以西方经典音乐为主;其次,受到苏日关系的影响,乐团演奏俄苏作曲家创作的作品数量明显增加,尤其强调俄苏舞剧音乐的成就;再次,将乐团视为租界时代重要的亲善工具,乐团成为歌星音乐会等活动的“陪衬”;㊽有关“歌星音乐会”的研究,参见留生:《1944—1945 年歌星音乐会在上海兴起的过程与缘由探析》,《音乐艺术》2022 年第3 期,第145—157 页。最后,乐团参与广播音乐活动的数量屈指可数,不再具有为城市提供公共性音乐服务的特征。

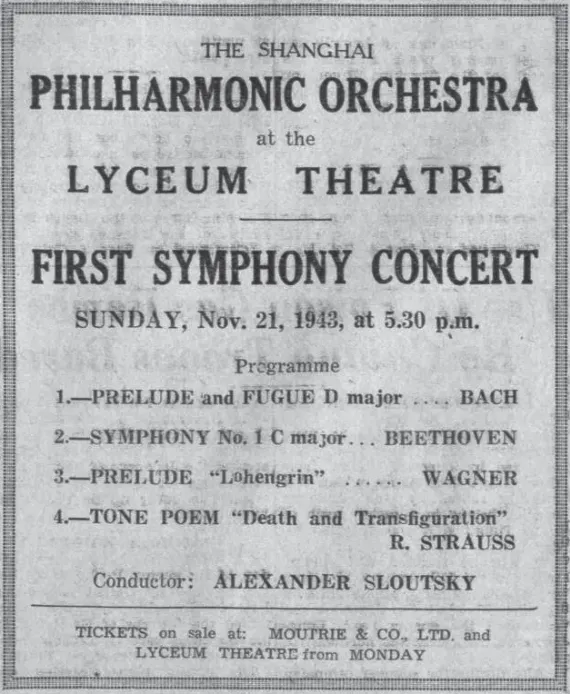

1943 年11 月21 日,乐团完成交接后的首场交响音乐会在兰心大戏院举行,斯卢茨基(Alexander Sloutsky)指挥乐团演奏了巴赫的《D大调前奏曲和赋格》、贝多芬《C 大调第一交响曲》、瓦格纳歌剧《罗恩格林》序曲、理查·施特劳斯的交响诗《死与净化》(见图5)。1943 年11 月28 日,乐团演奏了柴可夫斯基的交响诗《命运》《D 大调小提琴协奏曲》《e 小调第五交响曲》。㊾“Shanghai Philharmonic Orchestra,” The Shanghai Times, 1943.11.23, p. 2.1943 年12 月5 日,第三次交响音乐会演奏了柏辽兹的《罗马狂欢节》、福雷的交响组曲《佩利亚斯与梅丽桑德》、弗朗克的《交响变奏曲》、舒曼《♭B 大调第一交响曲》。㊿“The Shanghai Philharmonic Orchestra At The Lyceum Theatre,” The Shanghai Times, 1943.12.1, p. 2.1944 年1 月16 日,第九次交响音乐会由朝比奈隆指挥,演奏了勃拉姆斯的《e 小调第四交响曲》、贝多芬《D 大调小提琴协奏曲》、瓦格纳歌剧《黎恩济》序曲。51《上海交响乐团演奏第九次交响音乐会》,《申报》1944 年1 月14 日,第4 版。1944 年1 月23 日,第十次交响音乐会由斯卢茨基执棒,乐团演奏了贝多芬的《莱奥诺拉》序曲(第二首)、舒伯特《未完成交响曲》、莫扎特《大管协奏曲》、李斯特的交响诗《塔索》。52《上海交响乐团假座兰心大戏院举行冬季交响乐演奏会》,《申报》1944 年1 月21 日,第3 版。1944 年4 月22 至23 日,第二十三次交响音乐会由斯卢茨基执棒,演奏了贝多芬的《科里奥兰》序曲、《C 大调钢琴协奏曲》、尾高尚志的《日本组曲》、西贝柳斯《芬兰颂》等。53《上海交响乐团冬季第二十三次定期交响乐演奏会》,《申报》1944 年4 月18 日,第4 版。1944 年4 月29 日至30 日,斯卢茨基指挥的第二十四次交响乐音乐会演奏了理查·施特劳斯的《♭E 大调圆号协奏曲》、柴可夫斯基的《f小调第四交响曲》。54《上海交响乐团第二十四次交响乐演奏会》,《申报》1944 年4 月26 日,第2 版。1944 年5 月6 日至7 日,第二十五次交响乐音乐会,由斯卢茨基指挥演奏了《费加罗婚礼》选段、里姆斯基-科萨科夫的交响组曲《舍赫拉查达》。55《上海交响乐团第二十五次交响乐演奏会》,《申报》1944 年5 月3 日,第2 版。1944 年5 月13 日,第二十六次交响乐音乐会由斯卢茨基指挥演奏了柴可夫斯基的《夜乐》、斯特拉文斯基《火鸟》组曲、肖邦《e 小调第一钢琴协奏曲》。56《上海交响乐团第二十六次交响乐演奏会》,《申报》1944 年5 月10 日,第2 版。1944年5 月20 日至21 日,第二十七次交响乐演奏会,由斯卢茨基指挥演奏了门德尔松《意大利交响曲》、瓦格纳《众神的黄昏》中的选段和《汤豪舍》序曲,以及一些意大利歌剧中的独唱曲。57《上海交响乐团第二十七次交响乐演奏会》,《申报》1944 年5 月16 日,第4 版。1944 年5 月27 日至28 日,第二十八次交响音乐会,由富华指挥乐团演奏了巴赫的《恰空》、贝多芬《第八交响曲》、雷斯皮基的《罗马喷泉》等。58《上海交响乐团本季末次大演奏会》,《申报》1944 年5 月25 日,第4 版。

图5 上海音乐协会交响乐团首场交响音乐会节目单59 “The Shanghai Philharmonic Orchestra at The Lyceum Theatre,” The Shanghai Times, 1943.11.16, p. 2.

从汤亚汀教授挖掘的《上海犹太早报》《德文新闻报》以及笔者新发现的《上海泰晤士报》《申报》上刊登的乐团节目单可以判断,虽然日本音乐家参与了乐团的指挥,并演奏了一些由日本作曲家创作的作品(如:1943 年至1944 年日本大阪广播电台乐队指挥朝比奈隆在上海指挥的10场音乐会;60汤亚汀:《帝国流散,世界主义的城市空间与上海西方音乐史:日本音乐家与上海音乐协会交响乐团(1942~1945)个案研究》,第46—63 页。上海沦陷时期,乐团演奏了日本音乐家创作的作品),但是整体而言,乐团的演出仍然以西方经典音乐为主。

上海沦陷时期,乐团演奏了巴赫、莫扎特、贝多芬、瓦格纳等德奥作曲家的经典作品,同时将俄苏音乐置于突出的位置。1944 年6 月4 日,乐团在兰心大戏院举行了俄国作品专场室内乐音乐会。61《上海交响乐团第四次本季末次室乐演奏会》,《申报》1944 年5 月31 日,第2 版。尤其强调了俄罗斯舞剧的艺术成就。1944年12 月14 日至17 日,乐团与俄罗斯舞剧团合作演出柴可夫斯基的《胡桃夹子》。62《古典舞剧胡桃园》,《申报》1944 年12 月10 日,第4 版。1945 年2 月,乐团与俄罗斯舞剧团在兰心大戏院演出了斯特拉文斯基的舞剧《火鸟》。63《浪漫舞剧火鸟》,《申报》1945 年2 月10 日,第4 版。1945 年4 月,上演柴可夫斯基舞剧《天鹅湖》。世界反法西斯统一战线形成后,英美国家出现了俄苏音乐的上演高潮。在上海,沦陷时期的上海音乐协会交响乐团也增加了俄苏音乐作品的数量,战争进程及苏日关系的走向使俄苏严肃音乐上演高潮同时出现在法西斯与反法西斯两个阵营。

上海沦陷时期乐队没有与广播电台建立稳定的合作关系。但乐团的广播音乐活动并非无迹可寻,只是数量稀少。此时乐队的广播音乐活动不具有为城市公共性服务的特征。

上海沦陷时期,乐团人数的略有增加64乐团音乐家总人数统计为:1912 年37 人、1930 年42 人、1936 年35 人、1939 年48 人、1941 年54 人、1942 年50—51 人)、1946 年52 人。参见汤亚汀:《帝国流散,世界主义的城市空间与上海西方音乐史:日本音乐家与上海音乐协会交响乐团(1942~1945)个案研究》,第49 页。和偶尔为之的广播音乐活动证明,乐队除了承受战时的政治压力和通胀危机外,并未承受存废争议带来的裁撤压力。在上海经济处于严重通胀时,日方为难以为继的“上海音乐协会交响乐团”发起了义演助捐。1945 年7 月5 日,乐团与俄罗斯舞剧团在兰心大剧院上演的《钟楼怪人》即是为乐团进行的募捐义演,上海各大银行都参与了捐助,累计捐助金额479, 3000 元,65《钟楼怪人》,《申报》1945 年7 月5 日,第2 版;《〈钟楼怪人〉义演荣誉券报告》,《申报》1945 年7 月18 日,第2 版。在一定程度上缓解了工部局乐队的生存危机。日本音乐家指挥“远东第一”的交响乐团演奏日本作曲家创作的作品,在上海存续了半个多世纪的交响乐团给日本音乐家带来了自信心。66汤亚汀:《帝国流散,世界主义的城市空间与上海西方音乐史:日本音乐家与上海音乐协会交响乐团(1942~1945)个案研究》,第58 页。同时作为亲善的工具,上海交响乐团演奏了中国音乐作品,进行各种组合的音乐实验。由于战争的走向及苏日外交关系的微妙变化,乐团不断上演俄苏严肃音乐,并把现代音乐搬上中国舞台。这是一条既与政治、战争相联,又保持相对独立的音乐历史线条。

抗战胜利后,乐团更名为“上海市政府交响乐团”,乐团的演出活动持续了一年多,1947年4 月,由于恶性通胀危机,乐团的演出活动基本处于停顿状态。不断飙升的票价记录了上海的经济状况,乐团经历了最为艰难的时刻。67票价从1946 年3 月2 日由阿普夏洛穆夫指挥演奏交响乐音乐会的500 至800 元,升至1946 年9 月21 日最后一场夏季露天音乐会的1000 至4000 元,1947 年4 月27 日由国立音专接管后首场音乐会的票价飙升至4000 至8000 元。参见《上海市政府交响乐团》,《申报》1946 年3 月2 日,第5 版;《上海市政府交响乐团夏季露天音乐会》,《申报》1946 年9 月21 日,第11 版;《上海市政府交响乐团(国立上海音乐专科学校管理)首次公演》,《申报》1947 年4 月27 日,第3 版。乐师们是以何种方式度过恶性通胀时期,我们不得而知。可以确定的是中国音乐处于现代转型初期,向西方音乐学习的需求依旧存在。乐师们可能以家庭音乐教师的身份度过艰难时刻,离开乐队的指挥帕器即是以音乐教师的身份在上海度过了生命中的最后一段时光。

结 语

作为20世纪上半叶最重要的新兴传播媒介,广播对音乐传播形式的影响并非替代而是叠加,这一叠加在一定程度上消弭了精英音乐文化与大众音乐文化的传播边界,城市的声音公共性在广播辐射的空间范围内被重新定义和强调。广播音乐突破了传统公共音乐空间的狭小圈层,跨越阶层,具有自上而下的覆盖性。由于精英文化属性,严肃音乐是可以在广播构筑的传播通道内自由出入的优质音乐资源,是塑造城市音乐公共性的首选。1920 至1930 年代,上海工部局乐队利用广播媒介的公共性与严肃音乐的传播优势,缓解了生存危机。此时期,乐队与广播之间的亲疏关系取决于生存危机的强度,乐队的广播音乐活动具有乐队自主性;1940 年代,乐队广播音乐活动的数量明显减少,乐队在广播媒介面前失去了主动性,丧失了为城市音乐公共性服务的特征。总体而言,乐队的舞台表演始终是乐队生命史中的“主旋律”,与广播媒介之间的汇合,或用于强调音乐服务的公共性,或为“当权者”的政治需要服务。但是,短暂的媒介活动中蕴含着巨大的传播能量,并具有明确的预示性。从广播媒介制造出来的全球共时性音乐秩序看,广播对于严肃音乐产生的影响是一个持续的历史进程。如果放在全球共时性音乐秩序及更长历史时段的视野下,上海工部局乐队的广播音乐活动与此后的音乐大众化传播的历史洪流之间存在不可分割的关系,严肃音乐将不可避免地走向大众化传播时代。