超声引导下腰方肌阻滞用于腹腔镜结直肠手术围手术期的麻醉效果及对术后睡眠质量的影响*

王玉秀, 沈露露, 胡丹丹

(1.淮安八十二医院 麻醉科, 江苏 淮安 223001; 2.淮安市第二人民医院 麻醉科,江苏 淮安 223022)

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019 年1 月—2022 年1 月在淮安八十二医院择期行腹腔镜结直肠手术的患者80 例,抽签随机分为观察组和对照组,每组40 例。观察组男性21 例,女性19 例;年龄26~70 岁,平均(60.24±15.73)岁;美国麻醉医师协会(American Society of Anesthesiologists, ASA)分级:Ⅰ级4例,Ⅱ级22例,Ⅲ级14 例;体质量指数(body mass index, BMI)16~28 kg/m2,平均(24.15±3.42)kg/m2;受教育年限5~15 年,平均(6.84±1.63)年。对照组男性20 例,女性20 例;年龄25~67 岁,平均(59.37±14.76)岁;ASA分级Ⅰ级4例,Ⅱ级24 例,Ⅲ级12 例;BMI 17.0~27.5 kg/m2,平 均(23.75±3.53)kg/m2;受 教 育 年 限5~14 年,平 均(6.77±1.58)年。两组患者性别、年龄、ASA 分级、BMI、受教育年限比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会批准,患者签署知情同意书。

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准 ①ASA 分级Ⅰ~Ⅲ级;②年龄25~70 岁;③手术指征明确;④无腹腔镜手术及区域阻滞禁忌证。

1.2.2 排除标准 ①研究使用药物过敏;②长期使用阿片类、激素等药物;③胃肠炎症性疾病;④肝、肾功能异常;⑤凝血障碍;⑥精神疾病史;⑦穿刺部位皮肤破溃、感染等;⑧腹部手术史;⑨急慢性腰背痛病史;⑩术中转开腹手术。

1.3 方法

1.3.1 麻醉方法 术前患者常规禁饮食,入手术室后建立静脉通道,监测患者生命体征,在监护和镇静下完成神经阻滞。麻醉诱导采用芬太尼2 μg/kg、丙泊酚3 mg/kg、罗库溴铵0.6 mg/kg 辅助插管。1.5%~2.5%七氟醚吸入复合瑞芬太尼0.1 μg/kg 持续泵注维持麻醉。调整瑞芬太尼泵注速度,维持血压与心率于基础值±20%;调整七氟醚吸入浓度,维持脑电双频指数(bispectral index, BIS)在40~60。术毕给予4 mg 昂丹司琼预防术后恶心呕吐,待Steward 苏醒评分≥ 4 分后拔管,转入麻醉后监测治疗室(postanesthesia care unit, PACU)观察1 h,再送至普通病房。入PACU后行常规自控镇静、镇痛,给予初次负荷剂量舒芬太尼0.2 μg/kg,托烷司琼10 mg,患者清醒后依据疼痛程度给予舒芬太尼,每次0.05~0.10 μg/kg,直到疼痛缓解或呼吸频率< 12 次/min。镇痛泵参数设置:背景输注剂量2 mL/h,锁定15 min,单次PCA量0.5 mL,放置时间48 h。

1.3.2 阻滞方式 观察组行超声引导下双侧QLB,便携式彩色超声诊断系统,凸阵探头,置于腋前线髂嵴水平,可见3 层腹壁肌肉声像,平移探头至腋后线,腹横肌膜边缘可见前部腹膜后脂肪和后部腰方肌。腰方肌深部腰大肌与腰方肌之间为穿刺部位,采用22 G穿刺针,两侧均给予0.25%罗哌卡因20 mL。对照组行超声引导下TAPB,阵线探头置于肋缘下、剑突外侧,与肋缘平行,可见腹直肌声像,腹内斜肌筋膜与腹横肌筋膜之间为穿刺点,采用22 G 穿刺针,两侧均给予0.25%罗哌卡因20 mL。阻滞30 min后评估阻滞平面,达T10~T12为阻滞成功。

1.4 观察指标

1.4.1 围手术期指标 记录两组患者围手术期相关指标,包括手术时间、麻醉时间、瑞芬太尼用量、术后首次排气和排便时间。

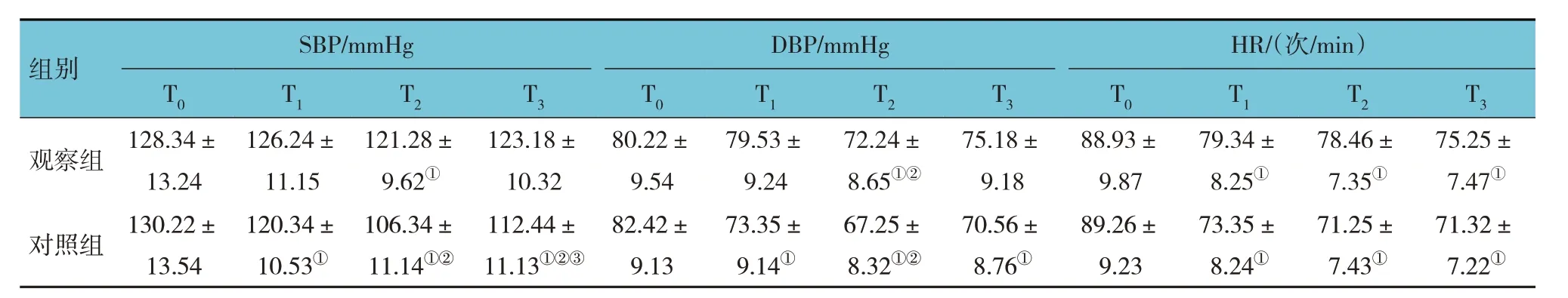

1.4.2 血压和心率 记录两组患者麻醉前(T0)、麻醉后15 min(T1)、麻醉后30 min(T2)、麻醉后60 min(T3)的收缩压(systolic blood pressure, SBP)、舒张压(diastolic blood pressure, DBP)、心率(heart rate, HR)。

1.4.3 睡眠质量 手术当日晚上9∶00 点至次日清晨6∶00 进行主观睡眠质量评分。所有患者给予同样单独病房,避免夜间打扰,由未参与研究专业人员进行睡眠监测和分析,主观睡眠质量评分于次日上午7∶00 由患者完成。评分标准:0 分为睡眠极差,10 分为睡眠优质。

基于MEWS评分原本对体温、意识、收缩压、心率、呼吸频率项目的评估,加以吸氧、血氧饱和度两个项目所产生的改良评分法——NEWS,在急诊死亡率、ICU入住率、心源性猝死率、序贯器官衰竭等方面有着非常高的灵敏性与特异性,其在危重疾病轻重程度及患者预后方面有着非常高的临床指导价值,但是由于对仪器检测结果的过分依赖以及患者的特殊情况,NEWS评分法所收集的数据可能存在误差,这导致其存在一定假阳性率,并且此方法适用于16岁以上急诊患者,大部分儿科患者及一些肤色异常、桡动脉搏动无法检测的患者则无法使用此方法。

1.4.4 镇痛泵总消耗量 术后由不知分组情况人员记录患者24 h 内镇痛泵总消耗量。

1.4.5 疼痛评分 术后1~48 h 评估两组患者各时间段静息和活动状态下视觉模拟评分(visual analos scale, VAS),总分0~10 分,患者根据自身感受进行判断,1~3 分为不影响睡眠及休息的轻度疼痛;4~6 分为影响睡眠及休息的中度疼痛;7~10 分为难以忍受的剧痛。

1.4.6 免疫功能 采集两组患者术前及术后24 h肘静脉血2 mL,抗凝,将CD3 FITC/CD8 PE/CD4 APC抗体15 μL 加入流式管,并加入5 μL EDTA 抗凝血,混匀后室温孵育30 min,10 倍稀释加入450 μL 免洗溶血素(美国BD 公司),室温孵育15 min,充分溶血,用流式细胞仪(杭州艾森生物有限公司,型号:Novo Cyte D2040R)检测T 细胞亚群(CD3+、CD4+、CD8+)水平,并计算CD4+/CD8+比值。

1.4.7 不良反应及止痛药应用 记录两组患者恶心呕吐、呼吸抑制、眩晕、心动过缓、皮肤瘙痒、下肢神经阻滞等不良反应发生情况和止痛药应用情况。

1.5 统计学方法

数据分析采用SPSS 22.0 统计软件。计数资料以构成比或率(%)表示,比较采用χ2检验;计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较用t检验或重复测量设计的方差分析。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组围手术期指标比较

观察组与对照组瑞芬太尼用量、术后首次排气和排便时间比较,经t检验,差异均有统计学意义(P<0.05);观察组瑞芬太尼用量、术后首次排气和排便时间均低于对照组。观察组与对照组手术时间和麻醉时间比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组围手术期指标比较 (n =40, ±s)

表1 两组围手术期指标比较 (n =40, ±s)

组别手术时间/min 麻醉时间/min 瑞芬太尼用量/μg 术后首次排气时间/h 术后首次排便时间/h观察组对照组t 值P 值118.57±25.43 122.89±20.52 0.836 0.406 119.82±24.64 120.82±22.86 0.188 0.851 735.52±25.83 756.14±26.94 5.189 0.000 43.54±12.74 54.12±15.82 3.294 0.002 65.21±15.34 73.14±17.43 2.160 0.034

2.2 两组不同时间点血压和心率的变化

观察组与对照组T0、T1、T2、T3的SBP、DBP、HR水平比较,采用重复测量设计的方差分析,结果:①不同时间点SBP、DBP、HR 水平比较,差异均有统计学意义(F=22.396、15.403 和7.676,均P=0.000);②观察组与对照组SBP、DBP、HR 水平比较,差异均有统计学意义(F=44.528、21.176 和21.683,均P=0.000);③两组SBP、DBP、HR 变化趋势比较,差异均有统计学意义(F=38.764、19.075 和12.840,均P=0.000)。见表2。

表2 两组不同时间点的血压和心率比较 (n =40, ±s)

表2 两组不同时间点的血压和心率比较 (n =40, ±s)

注:①与T0比较,P <0.05; ②与T1比较,P <0.05; ③与T2比较,P <0.05。

组别SBP/mmHg DBP/mmHg HR/(次/min)T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3观察组T0 128.34±13.24 T0 80.22±9.54 T0 88.93±9.87 75.25±7.47①126.24±11.15 121.28±9.62①123.18±10.32 79.53±9.24 72.24±8.65①②75.18±9.18 79.34±8.25①78.46±7.35①对照组130.22±13.54 82.42±9.13 89.26±9.23 71.32±7.22①120.34±10.53①106.34±11.14①②112.44±11.13①②③73.35±9.14①67.25±8.32①②70.56±8.76①73.35±8.24①71.25±7.43①

2.3 两组术后睡眠质量比较

观察组主观睡眠质量评分为(6.13±1.54)分,对照组为(2.52±0.57)分,经t检验,差异有统计学意义(t=13.904,P=0.000);观察组主观睡眠质量评分高于对照组。

2.4 两组术后24 h内镇痛泵总消耗量比较

观察组24 h 内镇痛泵总消耗量为(50.44±1.54)mL,对照组为(55.31±1.96)mL,经t检验,差异有统计学意义(t=12.357,P=0.000);观察组24 h 内镇痛泵总消耗量小于对照组。

2.5 两组术后VAS评分比较

观察组与对照组术后1、6、12 和24 h 的静息、活动状态下VAS 评分比较,采用重复测量设计的方差分析,结果:①不同时间点静息、活动状态下VAS 评分比较,差异均有统计学意义(F=14.635 和20.754,均P=0.000);②观察组与对照组静息、活动状态下VAS 评分比较,差异均有统计学意义(F=48.432 和51.267,均P=0.000);③两组静息、活动状态下VAS评分变化趋势比较,差异均有统计学意义(F=18.416 和22.763,均P=0.000)。见表3。

表3 两组不同时间点静息、活动状态下VAS评分比较 (n =40, 分, ±s)

表3 两组不同时间点静息、活动状态下VAS评分比较 (n =40, 分, ±s)

组别静息时VAS评分活动时VAS评分观察组术后1 h 3.14±0.25术后6 h 2.86±0.28术后12 h 1.97±0.22术后24 h 1.75±0.24术后48 h 1.55±0.23术后1 h 3.31±0.29术后6 h 3.38±0.33术后12 h 2.85±0.28术后24 h 2.51±0.27术后48 h 2.34±0.27对照组3.35±0.35 3.01±0.32 2.56±0.31 1.92±0.21 1.62±0.25 3.59±0.32 4.49±0.41 4.30±0.34 3.86±0.33 2.45±0.26

2.6 两组手术前后免疫功能的变化

两组手术前后CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+的差值比较,经t检验,差异均有统计学意义(P<0.05);观察组术后CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+的下降程度小于对照组。见表4。

表4 两组手术前后免疫功能的差值比较 (n =40, ±s)

组别CD3+差值/%CD4+差值/%CD8+差值/%CD4+/CD8+差值观察组对照组t 值P 值-11.21±2.43-23.33±3.12 19.383 0.000-8.53±1.03-17.67±2.37 22.370 0.000-4.02±0.76-5.94±1.21 8.498 0.000-0.11±0.03-0.35±0.08 17.766 0.000

2.7 两组不良反应及止痛药应用情况比较

观察组与对照组不良反应总发生率比较,经χ2检验,差异有统计学意义(χ2=4.713,P=0.030);观察组不良反应总发生率低于对照组。观察组术后应用止痛药8 例(20.00%),对照组18 例(45.00%),经χ2检验,差异有统计学意义(χ2=5.698,P=0.017);观察组术后止痛药应用率低于对照组(P<0.05)。见表5。

表5 两组不良反应比较 [n =40, 例(%)]

3 讨论

腹腔镜结直肠手术是成熟的手术方式之一,虽然对患者创伤较小,但术中气腹对腹膜、膈神经牵拉,二氧化碳在腹腔内扩散等都有可能引起严重术后疼痛,影响患者术后早期康复[9]。而术后进行常规镇痛,特别是静脉镇痛会引发一些并发症,影响患者术后意识恢复,或产生呼吸抑制,对患者产生不良影响[10]。区域神经阻滞通常是多种模式镇痛联合应用,可有效缓解机体应激、降低疼痛,术后恢复较快。有研究表明,在超声引导下实施区域神经阻滞,避免盲穿引起的腹内脏器损伤和穿破腹壁伤等发生,在保障穿刺成功、安全的同时,可提高药物注入精度和扩散方向,使神经阻滞达到较理想的效果[11]。超声引导下QLB 和TAPB 是腹腔镜手术中2 种区域阻滞方式,QLB 是通过对腹部皮侧支神经阻滞,发挥镇痛效果;而TAPB是对腹壁神经产生阻滞作用,实现镇痛效果[12]。关于2 种区域阻滞方式镇痛效果的优劣目前仍无统一定论,有学者认为2 种阻滞方式镇痛效果相当[13];也有学者认为超声引导下QLB 镇痛效果优于TAPB[14]。

本研究结果显示,观察组患者瑞芬太尼用量、术后首次排气和排便时间、术后24 h 内镇痛泵总消耗量均少于对照组,且观察组术后1、6、12、24 h 静息和活动状态下VAS 评分均低于对照组,提示超声引导下QLB有良好的镇痛效果,有效减少了术中麻醉药物用量,促进患者早期胃肠道功能恢复。腰方肌外侧缘的TLF是贯穿腹横肌平面和椎旁间隙的重要结构。DAM等[15]研究表明,TLF 内注入染料可扩散至胸段椎旁间隙,聚集在脊神经和交感神经周围。超声引导下QLB是一种新型阻滞技术,行QLB 时局麻药物可能通过TLF 扩散至椎旁间隙,产生类似椎旁神经阻滞,比TAPB 阻滞范围更广。TLF 内包含脊神经分支和交感神经,并富含调节自主神经功能和调控疼痛的感受器,局麻直接作用于TLF 是QLB 产生作用主要原因[16-17]。有报道称,QLB 中局麻药物通过TLF 扩散至椎旁间隙,不仅可阻滞腹壁神经,减轻躯体疼痛,还可能阻滞部分交感干,缓解内脏痛,并长时间持续镇痛,有利于患者早期恢复运动[18];也有研究显示,QLB 削弱内脏痛可能是因为TLF 内有富集交感神经网,局麻药物扩散对其产生作用而缓解内脏痛[19]。另有研究表明,单次罗哌卡因20 mL 的QLB 阻滞范围可达T7~T12,持续时间长达24 h,比TAPB 阻滞范围更广,持续时间更长[20]。陈慧娟等[21]研究发现,QLB 联合全身麻醉可明显缩短腹腔镜胆囊切除术患者术后胃肠道功能恢复时间,与本研究结果相似。上述研究表明QLB用于术后镇痛,持续时间较TAPB 长,术中麻醉药物用量减少,使患者术后早期胃肠道功能恢复更快。

本研究结果显示,两组患者SBP、DBP、HR 水平在组间、时间及交互作用方面比较,差异均有统计学意义,且观察组患者麻醉后上述指标波动幅度均较对照组小,提示超声引导下QLB 相较于TAPB,能够维持血流动力学稳定,减轻患者应激反应,对患者生命体征影响较小,利于维持机体内环境稳定,便于手术安全、顺利进行。QLB 中局麻药物扩散可沿TLF阻断低位脊神经,获得更好的镇痛效果,减少疼痛带来的刺激,减少肾上腺素等的分泌,维持血压稳定;同时TLF 中所含神经和血管较多,支配神经感受器较多,可引起血管强烈收缩,QLB 可通过阻滞椎旁和TLF 的交感神经,抑制茶酚胺释放,减轻血管收缩,维持术中血流动力学稳定,降低对心脑血管的不良影响[22-23]。贾佳等[24]研究发现,超声引导下QLB 相较于TAPB,可通过有效镇痛维持稳定的血流动力学,与本研究结果相似。临床研究发现,手术患者经常出现睡眠障碍,术后第一晚出现睡眠障碍和不同程度睡眠剥夺患者高达80%,睡眠障碍可导致深度交感神经激活、血流动力学不稳定和低氧血症,也可引起患者情绪不稳、烦躁、注意力下降[25-26]。术后睡眠障碍因素较多,主要包括阿片类药物使用、疼痛、术前负性情绪和环境因素等,虽然阿片类药物使用与术后患者睡眠障碍有关,但有报道发现,疼痛是常见术后睡眠障碍原因,在腹部手术患者发生术后睡眠障碍中发挥重要作用[27]。本研究结果表明,超声引导下QLB 可明显改善患者术后睡眠质量。OUYANG等[28]通过监测BIS 发现,超声引导下星状神经阻滞可明显改善肺叶切除患者术后睡眠质量;李松泽等[29]研究发现,超声引导下股神经阻滞相较于硬膜外麻醉,可有效提高下肢骨科手术患者术后睡眠质量。以上研究均证实超声引导下区域神经阻滞在改善患者术后睡眠质量上有显著效果,而本研究中观察组术后睡眠质量改善更明显可能与QLB 阻滞范围较广,镇痛效果更好,持续时间较长等有关。

本研究结果显示,两组患者术后CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+水平均有下降,但观察组下降程度小于对照组,提示超声引导下QLB 可有效减轻机体免疫抑制。手术创伤会导致患者体内免疫功能紊乱,其中T 细胞免疫作为人体免疫系统的一部分,当其亚群细胞CD8+水平过高,CD3+、CD4+、CD4+/CD8+比值降低时,提示机体细胞免疫平衡被破坏[30]。从本研究结果来看,QLB 可有效减轻术后机体免疫抑制,其原因可能是机体的疼痛反应主要由疼痛传入神经,以及炎症因子释放来实现,而QLB 可减轻或阻断刺激性损害传入中枢,从而减轻围手术期细胞免疫损伤[31]。ZHANG 等[32]研究显示,胸椎旁阻滞相较于单纯全身麻醉对免疫功能的影响更小,可加快术后康复进程。吕海等[33]研究发现,超声引导下QLB 可显著改善腹腔镜术后患者免疫功能。以上研究结果与本研究结果相似。另外,本研究中观察组不良反应总发生率和术后止痛药应用率均低于对照组,提示超声引导下QLB 是一项安全有效的麻醉技术,与冯艳坤等[34]研究结果相符。其原因可能是QLB 中局麻药物更易浸润至腹横肌及胸段椎旁间隙,且穿刺位置表浅,降低了刺入腹腔和肠管风险,安全性较高;同时QLB有效镇痛可减少术中和术后镇痛药物使用量,减少药物对胃肠道的干扰,降低恶心呕吐的发生率,使患者术后平稳清醒,逐渐恢复胃肠道功能[35]。

既往有研究表明,TAPB 用于腹部手术镇痛效果与QLB 基本相当[36],而本研究结果表明QLB 镇痛效果优于TAPB,可能与本研究样本量较少、纳入样本差异有关,故后续需扩大样本量,进一步验证本研究结果。另外本研究中神经阻滞均为单次注射,连续QLB 在术后镇痛时效是否优于TAPB 还有待进一步研究。

综上所述,超声引导下QLB 用于腹腔镜结直肠手术患者,可减少麻醉药物用量,促进患者胃肠道功能早期恢复,同时良好的镇痛效果可减轻术后疼痛程度,维持血流动力学稳定,改善睡眠质量,缓解机体免疫抑制,安全性较高。