运载火箭热分离热环境及热防护研究

李文杰

(上海宇航系统工程研究所,上海 201100)

目前,运载火箭级间分离一般分为热分离和冷分离2种方式,冷分离包括反推器减速分离和气动推杆等形式,热分离是利用运载火箭上面级发动机喷射出的高温、高压燃气所产生的推力作用,将下面级火箭推离,运载火箭由于发动机布局及总体设计要求,上面级尾部设备和电缆与发动机舱内热源无法实现完全隔离,主动段飞行过程中,尾部设备和电缆会受到级间热分离时发动机尾焰回流热冲刷烧蚀,以及后续段上面级发动机高温壁面辐射、喷流辐射等多重热环境综合作用,运载火箭研制过程中热分离环境、设备和电缆防热备受重视,本文参照国内某型采用常规液体推进剂(N2O4/UDMH)上面级发动机运载火箭的热分离结构形式,给出热分离过程中热环境以及运载火箭上面级尾部热环境确定过程,并根据相关热环境对运载火箭上面级尾部设备和电缆热防护进行设计,为运载火箭采用热分离方案时上面级设备和电缆热防护设计提供相关参考。

1 级间热分离热环境预示

1.1 热分离结构形式

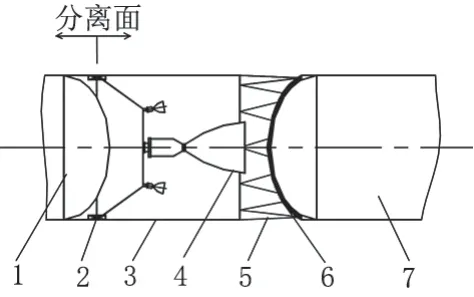

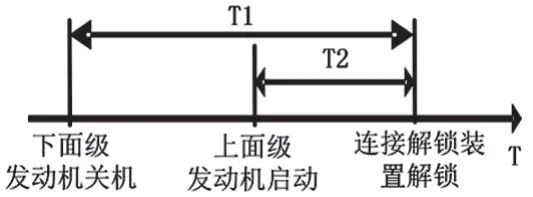

运载火箭采用级间热分离的方式可以显著提升上面级的稳定性和可操作性,在运载火箭分离设计中广泛应用,热分离过程包括下面级发动机关闭、上面级发动机点火建压、级间连接解锁装置解锁三个阶段,典型级间热分离结构形式,下面级发动机关机后,上面级发动机点火,上面级发动机尾焰直接作用在下面级前端,大量尾焰通过排焰口排出至运载火箭的箭体外侧,上面级发动机在启动后T1时刻推力上升至预定范围级间连接解锁装置解锁,运载火箭下面级在上面级发动机火焰喷流作用下减速分离,上面级发动机点火至级间连接解锁装置解锁的T2时段内,上面级发动机火焰直接喷射在下面级前端形成火焰回流,高温高速火焰作用在上面级尾部的设备和电缆上形成热冲刷,上面级尾段的设备和电缆在后续飞行段还要承受上面级发动机热辐射等热环境。

图1 级间热分离结构

图2 级间热分离时序

1.2 热环境预示方法

运载火箭上面级发动机工作时,一般已飞行至一定海拔高度,大气环境压力较低,上面级发动机喷流流场包括连续介质流、过渡流和自由分子流三种流态,针对不同的流动区域应建立不同的求解模型,连续介质流采用差分求解N-S(Navier-Stokes)方程法,该法是一种成熟常用的计算流体力学方法,但只能应用于求解高密度的连续流区,另外一种方法是采用DSMC(直接模拟蒙特卡洛)求解稀薄气体自由分子流流场,但该方法较大受限于计算速度和存储空间,不能用于计算高密度区域,过渡流尚未有效的求解方法,通常采用求解连续流的方法处理,在近固体壁面采用滑移边界条件处理,虽然高空大气稀薄,但上面级发动机推进剂流量大,发动机出口喷流密度高,无法直接使用DSMC方法,可使用差分求解N-S方程和DSMC耦合求解的方法,首先差分求解N-S方程得到上面级发动机的喷管内流场和喷流流场,选取合适的区域作为稀薄气体流动计算的入口条件,然后使用DSMC法继续计算上面级发动机外喷流流场和反流流场,差分求解N-S方程的方法成熟,采用大型的商业软件Fastran和Fluent进行求解,DSMC法的基本思想是使用有限个仿真分子代替大量的真实气体分子,并在计算机中存储仿真分子的位置坐标、速度分量、以及内能,其值随仿真分子的运动、与边界的作用以及仿真分子之间的碰撞而改变,分子这些动作均受相应的概率模型控制,最后通过统计网格内仿真分子的运动状态实现对真实气体流动问题的模拟。

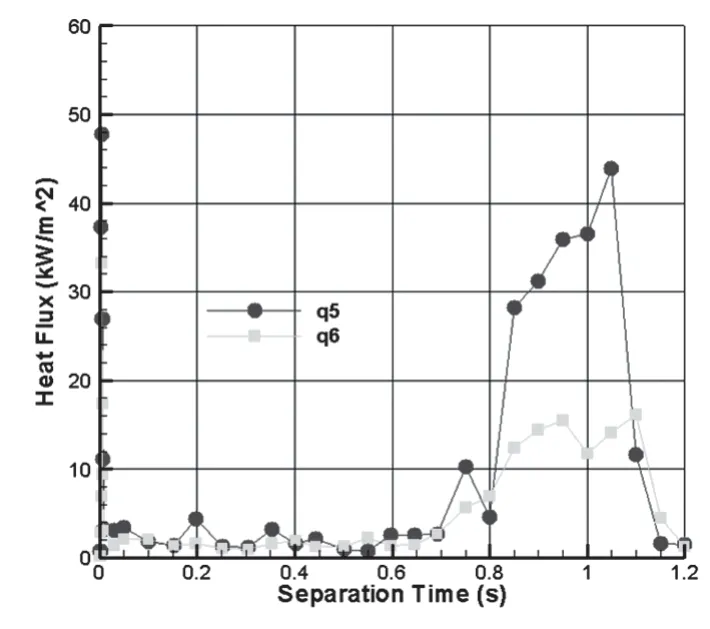

1.3 热冲刷环境预示

运载火箭级间热分离阶段,上面级发动机点火后,发动机火焰喷流直接作用下面级前端,会产生流向上面级尾部的高温燃气回流。级间连接解锁装置解锁后,随着运载火箭级间距离增大,被下面级前端挡回的高温燃气不断冲刷运载火箭上面级尾部,尾部各处的瞬态热流值急剧升高,燃气冲刷严重的部位也是热流值较高的部位。分离进行到0.9s时,高温燃气回流使得运载火箭上面级尾部设备和电缆上出现较大热流作用,级间分离过程中上面级尾部典型设备位置在级间分离时刻0.7s后,高温燃气回流形成约40kW/m2的热流峰值,但作用时间非常短,不会使设备表面温度快速升高,根据预示结果以及发动机工作参数,综合给出高温燃气的冲刷特性参数:气流马赫数为3、气流温度2000K、冷壁热流100kW/m2,作为上面级尾部设备和电缆进行耐冲刷防护设计条件。

图3 上面级典型设备表面热流

1.4 运载火箭上面级飞行段尾部热环境预示

运载火箭上面级飞行段尾部热环境主要包括发动机喷流气体热辐射、回流对流加热、高温固壁辐射。

喷流气体热辐射预示计算方式在确定气体光谱吸收系数的基础上计算气体热辐射时,根据气体辐射特性,建立起描述辐射在参与性介质中传递的方程,根据辐射传递方程的积分形式,使用DTM(离散传递法)来求解方程,便得到在气体中任意位置上的定向光谱辐射强度,进而统计得到气体辐射热流密度,或基于统计学原理的反向蒙特卡罗法(RMC),RMC方法从目标表面发射能束,反向跟踪其路径,直到能束被吸收或逸出流场,然后记录吸收点对接收点的热辐射贡献。其中,喷流中含有气体分子或离子包括CO2、H2O、CO、HCL、OH等,上面级发动机喷流的气体辐射具有强烈的波长选择特性,某些波长下具有强烈的辐射,喷流气体辐射特性根据光谱法的基本原理,建立光谱参数与气体吸收系数的关系。

回流对流加热预示,在运载火箭飞行高度不大于80km时,由于运载火箭喷流在高空中的反流密度相对较大,采用DSMC方法计算时,计算量非常大。因此采用Fastran软件模拟的流场,应用高速气流换热工程算法进行求解。根据流场计算得到气流速度、静温等参数,应用工程算法便可估计出尾部计算点的热流密度值。运载火箭飞行高度到达200km左右时,发动机喷流流场在空间大大扩展,会产生流向尾部区域的稀薄气体反流。稀薄气体反流虽然速度很大,温度较高,但其流场密度相对较低,因此反流对尾部设备和电缆产生的对流加热作用不会很大,且随尾部空间位置有较大变化。对于喷流流场选取合适的截面得到反流区流场计算的入口边界,使用DSMC法计算整个稀薄气体反流区域,进而得到尾部设备的受热热流值。

高温固壁辐射预示计算包括物体辐射力和角系数的计算,辐射力与物体表面的发射率和表面温度相关,按照普朗克定律,物体的辐射力与温度成四次方成正比,两个表面之间的辐射换热量取决于两个表面之间的相对位置,通常用角系数表示一个表面发出的辐射能中落到另一个表面上的百分数,对上面级发动机喷管等固体壁面采用网格离散获得有限元计算网格和边界面网格即可进行角系数计算。

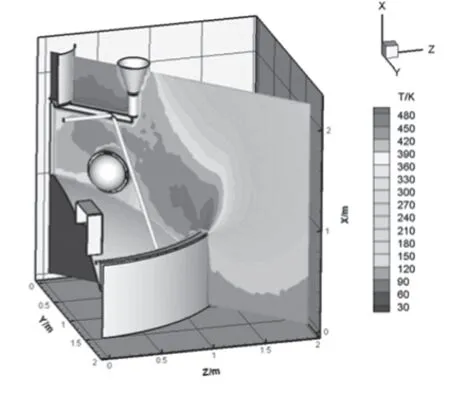

图4 喷流温度场

图5 回流流场温度场

上面级发动机喷流回流对设备和电缆的气体辐射热作用、对流加热作用和发动机高温表面对设备的固壁辐射热作用分别预示完成后,运载火箭上面级尾部设备和电缆受到的综合热效应为三部分的累加,累加的过程中,还需要注意对流热效应的热流值为吸收热流,而气体和固壁辐射热流值为设备表面的到达热流值。具体计算办法为:总热流值=对流换热热流值+(气体辐射热流值+固壁辐射热流值)×吸收率。

2 防热材料选取

目前,运载火箭上面级尾部设备和电缆热防护结构主要采用反射层加隔热层的结构形式,热防护层保护运载火箭上面级尾部设备和电缆在运载火箭飞行过程中不会升温超过许用温度,反射层主要采用聚酰亚胺镀铝薄膜、铝箔等材料,热辐射反射率一般大于80%,其中,聚酰亚胺镀铝薄膜热辐射反射率较为优异,反射率高达95%以上,隔热层主要采用橡胶基的高温绝热带(布)、无碱玻璃纤维、硅橡胶等耐高温低热导率的材料,级间采用热分离的运载火箭,运载火箭上面级尾部设备和电缆受到运载火箭分离时的热冲刷和后续飞行段的热辐射环境综合作用,热防护材料应用需考虑在热冲刷和热辐射综合作用下能够保持有效防护。

3 热防护试验

热防护试验是通过对运载火箭上面级尾部设备及电缆开展热冲刷和地面热辐射试验,模拟运载火箭级间分离时热冲刷和上面级飞行段热辐射综合热环境,研究在不同防热状态下热冲刷对运载火箭上面级设备和电缆的防热层表面破坏程度,验证热冲刷后各种防热措施的防热效果,为运载火箭的防热设计工作提供依据,试验采用同一试验件并实施相应热防护,试验件热防护阶段在热防护层内部布置温度测量传感器,先在真空式超声速电弧风洞内进行模拟热冲刷试验,再采用石英灯阵模拟热辐射试验,热辐射试验过程中通过温度传感器测量热防护层内侧温度变化。

热防护试验结果表明,最外层采用聚酰亚胺镀铝薄膜的试件受热冲刷影响较明显,聚酰亚胺镀铝薄膜在短时间热流冲刷作用下出现破坏,破坏主要集中在防护不平整位置处,其主要破坏形式为变色、脆化,脆化的镀铝薄膜容易脱落,破坏的聚酰亚胺镀铝薄膜可达1~2层,最外层采用铝箔的试件受热冲刷作用下表面基本无破坏,基于热冲刷和热辐射试验,明确采用级间热分离的运载火箭上面级尾部设备和电缆热防护的关注点:(1)级间热分离过程的热冲刷作用可能破坏热防护结构的反射层,导致防热结构失效,热防护层可通过材料选型或增加热防护层层数,并通过热冲刷试验考核验证;(2)铝箔相对聚酰亚胺镀铝薄膜具有较好的耐热冲刷性能;(3)热冲刷对热防护层不平整处破坏作用较大,热防护过程中需保持防热层安装平整。

4 结语

本文通过对某型液体运载火箭热分离过程进行分析,介绍了级间热分离过程中的热环境相关预示方法,对级间分离过程中热冲刷环境进行预示,对运载火箭上面级飞行过程中的喷流气体热辐射、回流对流加热、高温固壁辐射进行预示计算,综合给出运载火箭上面级飞行过程中上面级尾部设备和电缆的热环境,根据热环境预示开展地面热环境试验,热环境试验包括热冲刷试验和热辐射试验,充分模拟运载火箭级间热分离及飞行段热环境,相关环境预示方式和试验方法应用至某型上面级尾部设备和电缆防热设计并经多次飞行试验考核验证,可作为相关采用级间热分离方案的运载火箭设计参考。