黄灯笔下,二本学生的命运

赵靖含

黄灯有点不解。

她只是平实地写下了一群用力生活的年轻人,怎么就成了公众关注的焦点?

媒体称赞她的写作揭开了精英教育的另一面,读者说她展露了“失败者”的人生,人们纷纷为一位关心“底层”的作家鼓掌。

但实际上,直到《我的二本学生》印发后,她才从震动般的社会反响里意识到,原来“二本学生”具有如此强烈的标签色彩。

从读书人到教书人,“写作”都是黄灯下意识的行为,汇编成册后,书名也只是一个最简单易懂的概括。《大地上的亲人》如是,《我的二本学生》亦如是。今年2月,黄灯正式迈入50岁,她的新书《我的二本学生2:去家访》(以下简称《去家访》)也在此时出版,她再次被蜂拥而至的来访裹挟。

可能要令热衷追逐意义的问询者失望,这本书依然没有什么伟大的筹谋。

只是2017年的那个夏天,黄灯第一次走近学生的来处,亲眼看见了云南腾冲高黎贡山和她所孕育、守护的村庄,以及那曾仅存于学生微信里满院盛开的向日葵花。彼刻,她真正地感知到,二本学生从来不是一个个孤立的个体,在他们的背后,拖着一条长长的影子,关于家庭,关于责任。而这生命来源的底色,却并不是其他人想象中的灰暗和悲情。

那之后,一个普通的大学老师,决定开启跨越山海的家访之旅。

基建大国里细密、发达的高铁路网并不够用,为了抵达那些需要在地图上无限放大才能看见的村落和小镇,她复刻了自己那些二本学生返乡的交通路程,无数次踏上闷重的客运大巴,钻进弥漫着乡音的火车卧铺,骑在各式各样的摩托上,叩问这些很少被看见的学生的来处。

在云南、广东、湖北、安徽等地,黄灯拜访了20多个家庭,和与她同龄的学生父母见面、畅谈。很多时候,她真的觉得,他们都是自己散落在中国四方的兄弟姐妹。

作为一个畅销书作家,黄灯的联系方式异常好找。

自从书出版后,年轻人成群结队地找上来,都想要“加个微信”。到今年1月底,黄灯的微信里已经有4000多位好友,超过一半都是年轻人,比如她的学生、讲座上遇到的热情读者,以及“总是有很多话要说”的记者。

而更难得的是,常常“很难抽出时间”的黄灯,无论是通过好友申请,还是回复采访邀请,处理速度都不超过3小时。按流行的话说,她不仅没有所谓的架子,还“事事有回应”。

2023年3月,我第一次向黄灯发出采访邀请,她实诚地拒绝:“抱歉啊,我没有时间,我要改稿。”直到10个月后,她改好了“稿子”—正是这本新鲜出炉的《去家访》。我再次发去邀约,果然“得逞”。

终于见到黄灯那天,广州正值罕见的寒潮,气温降到了10度以下。她穿着一件玫紫色的轻羽绒装,提着帆布袋,准时出现在约定的茶馆。为了新書发布工作连日奔波,黄灯难掩疲态,神情松弛,脸上没有露出她标志性的苹果肌笑容,但周身散发着一股令人无法抗拒的熟悉感。

此前,黄灯曾在文字中多次描写自己与他人一见如故的时刻。她和首次会面的妯娌、素昧平生的学生妈妈,刚认识就能牵着手散步聊天。

可等到真与黄灯见了面,我也恍惚了。我们没有客套,没有寒暄,谈话直奔主题,仿佛早已认识了多年,我似乎就是她的学生之一。

湖南人常常爱讲“霸得蛮、耐得烦”,意思是能经受磨炼、不服输,他们表面内敛,甚至有几分冷漠,内心却有一股义薄云天的热忱。从这个意义上,黄灯确实就是我所熟知的,典型的“70后”湖南女性。

黄灯说,湖南人骨子里就“不安分”,爱闯荡。确实如此。眼前的这张双人茶桌上,两个人都来自湖南,却皆在广东工作定居。不同的是,黄灯显然已经达成了世俗意义上的“成功”。

她从湖南汨罗的一个村庄走来,读了博士,评了教授,当上了畅销书作家—尽管她自己或许并不喜欢这样总结。她讲自己的标准,一辈子最多写10本书,有1本代表作就够了。

我故意追捧:“您现在已经有了两本出圈的爆款。”黄灯不接话茬。她自顾自地说:“就慢慢写,把自己想写的内容想成熟一点,不要轻易地去出版,其实我写的东西也不少,但出版的不多。”

在一个下午的谈话里,黄灯都是这样平和且坦荡,任由我问一些无厘头的问题也不生气,顶多是将话题拐个弯。我似乎慢慢理解,为什么她可以走入那么多年轻人心里,尽管有时候因为时代差异,她并不能真正对他们感同身受。

那些习惯于将自己封锁起来、不信任代际沟通的“90后”,一个个都乖巧地在黄灯面前卸下了所有心理设防;性别认同、越南新娘,这些平日里难有回音的话题,他们都愿意同黄灯说。

用中国家长的语言体系来描述的话,她就像是“别人家的妈妈”。不过,或许这个评价对黄灯的亲生儿子又是另一层含义。他曾经抱怨,母亲把爱更多地投注在学生,而不是自己身上。

当然,黄灯并不这么认为,她只是在做好一个教师的本职。如果连她都不关心学生,那些孩子们会不会真的有可能,一不小心就陷在“二本”的茧壳里无法化蝶?

二本学校与原生家庭,这两个词汇,几乎概括了处在时代夹层中的大多数普通年轻人的命运。

在流动和变迁成为主旋律的21世纪,他们像一张被揉皱的纸,于反复地熨烫和搓磨中长大。为了步入社会,将自己再次抚平舒展,他们已经拼尽全力。

不久前,黄灯在北京和白岩松对话。白岩松说,今天他是为二本而来,如果黄灯写的是一本学生,他不会来。

根据教育部数据,截至2023年6月,全国普通高等学校2820所,其中双一流不到150所(含世界一流大学和世界一流学科建设),不到高校总数的10%。大多数人想当然的“成功”,就是如此之稀缺。

白岩松溢出殷切的目光,他讲,今天在这里谈论二本,就是为了让二本不再成为标签。因为二本从来都不是“他们”,而是“我们”,是所有人的平均数。

黄灯深以为然。在十年的跟踪走访期间,她的确见过一些困在“没考好”的痛楚中挣扎的孩子,但更多的学生比她想象的还要坚韧、强大。他们是从村庄、小镇、县城,背负着厚重的责任,乃至家族期许,走进这所学校的。

当主流社会都习惯于以上位者的姿态去评判二本学生时,黄灯只是轻轻地“拍了拍”这个时代。她几不可察地叹了口气,“清华大学发生一点事情就可以上热搜,但是那种很普通的学校,可能发生了天大的事情都没人管”。

她在书中写到一个让人难以忘怀的女孩,张正敏。在家中的旧柜子里,正敏给黄灯展示了“获奖证书41个,奖状49张,(空管的)圆珠笔接近200支”。而她的妈妈范氏碧,曾经一个人徒手建造了一座房子,为了帮助正敏上学,不惜离家出走打工挣钱。

这个和母亲紧紧依偎、彼此支撑,从阳春小水村考进省城本科高校的女孩,在看了黄灯写作的《一个农村儿媳眼中的乡村图景》后,决定诚实地直面自己的过去,说出一些隐秘但重要的事。

后来,她写下一篇和“农村儿媳”一样轰动全网的文章,标题是《我的妈妈,是2800块买来的越南新娘》。

黄灯在《去家访》中写道:“迈进大学的校门……正敏时常为自己的好日子感到羞愧,她可以找心仪的老师聊专业,可以随时参加同学策划的周日活动,而远在异乡的妈妈,可能正在偏僻的竹林中,过着‘滚石砸脚、蜡烛照明’的原始生活。”

在说起张正敏的时候,黄灯脸上的倦意消散了许多,她语气加快,音量也不自觉抬高:“正敏如果生在北上广深的任何一个中产阶级家庭,她是可以考上北大清华的,我真的是这么认为。她很聪明又很勤奋,悟性很高。”

如正敏一般,在复杂、忧愁与苦痛中成长的大学生,依然拥有着珍贵且优秀的品质。也许很多人都从未察觉,所谓“二本学生”,并不是“不那么成功也没关系”,正相反的是,对于他们背后的家庭来说,能够顺利考上二本,很大程度上就“已经成功了”。

黄灯此前在活动中,或在书里,总有意无意地提到,男孩子比较“傻乎乎”,所以更愿意接受她的访问,而女生不是那么愿意敞开心扉。作为和她的学生同龄的女性,我总是无法忽视这一点—“傻乎乎”怎会是两者的区别?

黄灯认真答复我,她的确是花了一段时间,才意识到“女生总是没那么受期待”的现实。她仔细复盘发现,好像每个女学生都要经过很多的关口,才得以走进大学课堂,但男孩总是顺理成章地,承载着家里一致的期待考入本科。

她说,女性在成长过程中经受的东西太多了,很多不被人所知的事情,只有她们自己知道,很多时候也不愿意让别人碰触。

女儿如此,母亲亦然。事实上,比起终于闯入城市的女儿来说,仍滞留村野的母亲,要更加静默无言。

这个时代,许多年轻女性通过不懈打拼,已经拥有了足够的资本、智识和勇气,去对抗不公正的评价,选择自由的人生。但仍有数不清的母亲,被留在了无人过问的乡间和县城。

黄灯借由二本学生的机缘,结识了这样一群女性,并将她们那看似微尘般的故事,以文字形式永恒地记录下来。

林晓静的母亲谢英华,从江西赣州嫁入广东饶平之前,曾在深圳的工厂里流转,一度被电子厂的领导器重,成为一名基层管理者。“深圳经验”在她的人生中打下烙印,“她是村庄第一个穿裙子、穿高跟鞋的女人;是村庄第一个骑摩托车的女人;是村庄第一个拥有驾照并喜欢飙车的女人”,还做了自己的小生意。

何健的媽妈李开云,便是那个甫一见面就和黄灯手拉手的家长,她们在凌晨四点的安徽高河镇民房里,彻夜畅聊至天亮。李开云像是找到了能够浮出水面的一个出口,给黄灯讲述了经年累月的“病痛”经历。同一时期,何健作为全家唯一“考大学”的希望,并不知晓父母的身体状况。

在最后一章节,黄灯还写到了她十几年前的第一批学生温钰珍,她如今已褪去学生身份多年,也成了一名母亲。新书出版后,钰珍第一时间拿给了丈夫和孩子,最后才自己细细去看。

有一个人能为她梳理人生经验,还写进书里,对全家人都是一件新奇的事情。钰珍和丈夫都感觉“很不一样”。

这些看似平庸且温润的日常,也正是《去家访》较之前作,更让人动容的重要原因。她部分舍弃了《我的二本学生》中的宏大叙事,用特写镜头的手法,细致地讲述了一个混沌的原生家庭是如何组成,又是怎样凝聚成一股托举的力量,相互支撑着完成名为“生活”的命题。

这几年,越来越多的学界、教育界人士关注到了这一群体。东北作家艾苓写了《我教过的苦孩子》,鲁东大学的黄修志最近也出版了《班史:一个大学班级的日常生活》。

黄灯很开心看到这些。她认识很多“好老师”,坚持投身于培育学生成长的专项实践,比如她发起的导师制,整个教研室的老师都会一起做,即便没有报酬。虽然她早已离开了“广东F学院”,但那里的学生、同事依然和她保持着相当紧密的联系。

有一次,去学生莫源盛家里家访时,她甚至还带上了丈夫和儿子。莫源盛同时是黄灯丈夫杨胜刚的学生,他也主动邀请两位老师来郁南赏山景。

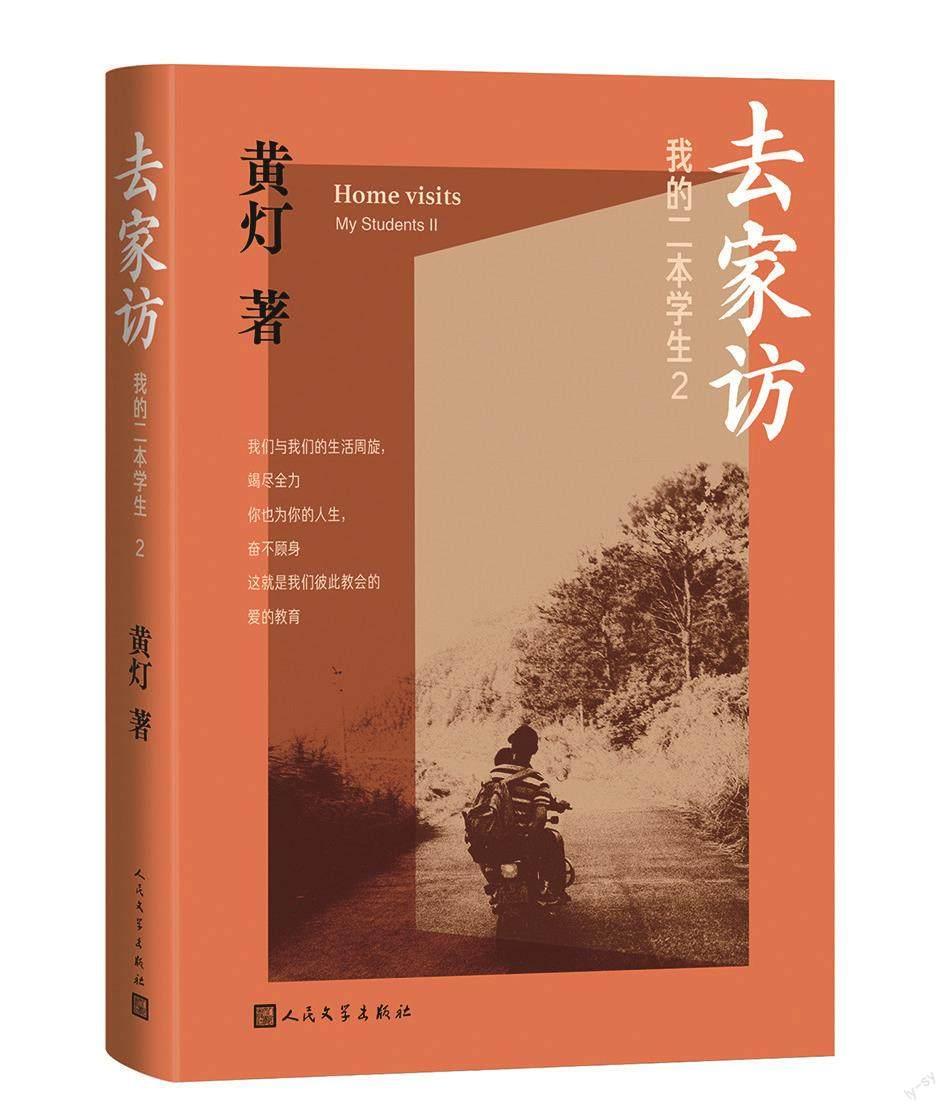

父子俩裹在一辆摩托车上,从乡间的小路踉跄向前。黄灯在背后偷偷拍了一张照片。这张照片,最终被人民文学出版社的编辑选中,成为《去家访》的封面。就这样,家庭、学习与写作,以一种别样的方式,在黄灯的新书中交叉融合。

写作者总是有一种尽管记录却无法参与的无力感。但黄灯却正好迈在这两者之间,她所面对的不是写作对象,而是她将要牵系数年的学生。教育让她可以向内参与,而写作让她得以向外讲述。她也因此无法将自己与每一位写作对象彻底分隔开来,以至于越写越多,越交往越密切。

一开始,她觉得《去家访》的出版,意味着《我的二本学生》系列的完结。但白岩松说应该要有第三本,写写十年后的变化;还要有第四本,写写二本学生的下一代。于是,越来越多的人借着话茬去询问黄灯,她只好想,那还是要继续写下去。但还有十年,不是很急。

反正,这十年里,即便她不去刻意过问,学生也是在持续联系的。她打开手机,给我看学生黎章韬的朋友圈,他小小的女儿站在阳光充沛的田野里,笑得灿烂无比。而在采访当天,另一位学生何境军,就要带朋友来拜访她,和她一起吃晚餐。

问及最新的计划,黄灯忙着处理手机里突然冒出来的琐事,囫囵地说着并没有什么特别。我问,是不是要先过个年?她连连点头:“是的,要把年过好。我们还要回湖南和湖北的老家。”至于其他事情,她有很多想法亟待落地,但,一切都慢慢来就好。

那天要结束前,我问黄灯,为什么明明事情很多,很想拒绝,最终还是答应了这次采访?她说:“因为这是你们的工作,年轻人很不容易的。”

她又重复了一遍:“真的不容易。”