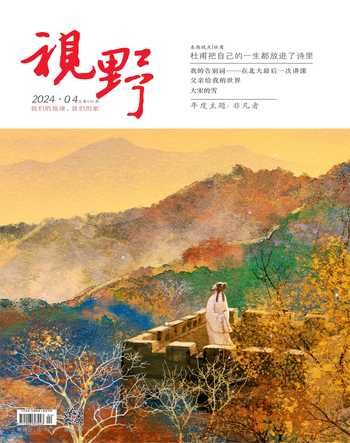

船上的杜甫

徐海蛟

离开的想法早就萌生了,只是一拖再拖。去往何处?又开始困扰杜甫。到了五十五岁,他仍未洞悉天命,仍未将家安定下来,像不断迁徙的候鸟流离于异乡的天空下,焦虑和沮丧似必然降临的夜色,一再侵袭他。

他想过带家人去淮南定居,还托一位前往扬州的胡商打听当地米价。这一打听,令他望而却步了,便在夔州又挨过去两个年头。可这地方,并非外乡人的乐土。夔州居于长江瞿塘峡口,山高谷深,地气冷湿,寒风刀子般凛冽,不是一把中原带来的老骨头扛得下来的。病痛伴随衰老接踵而至,五十五岁的杜甫不可阻挡地进入了晚年。连年的颠沛用旧了身体,骨骼僵硬得生出锈迹。眼睛花了,看花看树,均模糊成一个梗概。牙齿脱落大半,咀嚼食物变得困难。糖尿病越来越严重,自行采集的草药,好比节节败退的小卒,挡不住压境的大军。

岂止蓬乱雪白的须发,岂止疏松的骨骼,岂止经年未愈的肺病,岂止如影随形的咳嗽……衰老是全方位的,铺天席地,它卸掉人的勇气与斗志,瓦解人的欲望,令梦境都变得反复。这一年,在偶尔可拾的梦的残片里,杜甫不断梦到儿时的自己在姑母家前院攀爬一棵枣树,树上的枣子累垂可爱。但每回爬上去,伸开胳膊要够到时,都会倏然失手,摔向一个深渊。有生之年还能回洛阳,看看儿时扑蝶于其间的姑母的小院,看看那棵枣树吗?念头一次次触及这件事,又消散在一个未知的空洞里。

秋天时,弟弟杜观的第三封信辗转捎到杜甫手中,他挪到草屋门前,借着下午的天光,想将字看清晰些。弟弟在信里再次提及让兄长出峡,由夔州顺江南下,或许日后可回长安洛阳。第三封信以及信里提及的地方,制造出一丁点温暖的期许,促使杜甫做了决定。

杜甫将位于夔州的瀼西草堂及四十亩果园赠给南卿兄,这位是前不久自忠州迁居来借住草堂的人。送出这片经营了近两年的果园,他的挂碍并不多,他期望果树林在自己离开后年年开出花,结出新果。他只郑重地和果园新主人聊到一件事:草堂西面有位老妇人,若来堂前打枣,由着她些。那是位无儿无女的妇人,儿子征了兵,生死未卜。她无人照料,实在找不到果腹的食物,才来打枣子。眼睛看不清楚了,小百姓的苦却历历在目。

公元768年正月中旬,择了一个宜出行的日子。天阴,灰云如铅,风自高崖间横切过来。在白帝城放船,那种木帆船,并不大。一根桅杆竖立船尾,用来升挂布帆,船身部分设舱体,可容纳五六人,恰好載得动一家子。这条船是杜甫在夔州置办的,毕竟这两年,很是受到夔州都督柏茂琳顾念,赠给他果树林,还让他租一些公田,用来维持生计。他一直想着以那点捉襟见肘的积蓄置办一条船。对于船,杜甫有着天然的感情。旅居蜀地的那几年,他在浣花溪畔也置办过一条船,可惜那条船残破到不能用了。他这一生,二十岁乘船离开洛阳,漫游于吴越间,坐着船穿过钱塘江,坐着船到达越州天姥山下。随后,又无数次乘船远行,江河与舟楫构成他生命里的另一片版图。船是远行者的白马,亦是漂泊者的陆地,是困厄里的人最后一丁点念想。杜甫喜欢船,船联结着出发与到达,联结着远方与故乡。

行李少得可怜。这些年,岁月像一个筛子,筛去了一切物质的念想,筛去了一切生活的积余,到头来空空如也。也不允许更多行头占用船上空间,毕竟那样小的一只船,空间得留给人。

一家人的日常衣物、一箱书、半麻袋草药、一点碎银子,差不多是全部行李,再加一张小几案,叫乌皮几——从故地河南随身带到成都,又从成都带到夔州,外面裹着一层乌羔皮的套子。平常坐榻上,横过来用作靠背;一旦竖放,就成了一张小桌子。这小几案上覆的羊皮已磨去光泽,他一直舍不得扔,经年的辗转,家乡带出的旧物寥寥无几,这张乌皮几算难得的旧物件了。实用,又令人遥想起洛阳的旧光景。

杜甫替艄公解开缆绳,回头望向云雾深处的白帝城,长长吁出一口气。

一段新旅途开始了,他不知道会有怎样一番命运等在前头。水路渺茫,别人或许能看到明天的事,或者看到下个月的事,他只能看到生活的这一刻,咫尺外都不敢预计。

船出瞿塘峡,布帆升起。一路风疾猿啸,小船穿过高耸欲倾的巫峡,穿过惨淡的浓云。出峡的水路,惊险无比。船儿有时被送上浪尖,顷刻又从浪尖跌下;有时眼看撞上险滩巨石,又陡然峰回路转。船上的人,在江水平静处还能端坐,在疾风恶浪里,只好趴在舱中。几箱书打湿了,一些家什也浸了水,一家子惊恐而失措。

这一程曲折的旅途上,杜甫就着舟中一点微弱的烛火,写就《大历三年春白帝城放船出瞿塘峡久居夔府将适江陵漂泊有诗凡四十韵》,以四百二十字回望人生,那些羁旅与漂泊,那些苦难与挣扎,那些忧愤和慈悲,都重新回到纸上。风平水静的傍晚,他站在船头,望着北飞的大雁,心头的悲怆油然升起。他有时也幻想,如果成为鹭鸟,还乡的路途岂非便捷许多?

其时的江陵水陆交汇,通达四方。关内人民逃往西蜀,中原人民投奔江湘,都得经过此地。安史之乱后,江陵发展成为长江沿岸的一座重要城市,有南都之称。出峡后,杜甫的船到了江陵,就在江陵停留下来。杜甫和家人想着,先作一段休整,再启程北返长安,不行的话,就顺江东下去往青年时代漫游过的江东。

人生实在难以预计,杜甫抵达江陵不久,是年二月,商州兵马使刘洽兵变,六百里商於之地绵延起一片战火。八月,吐蕃进攻凤翔,长安再度告急。四起的烽烟阻隔了向北的回乡路。他本打算去江东,可既联系不上姑母,又未能等来兄弟的消息,先前写信给他的弟弟,也渺无音信了。

只好在江陵暂歇下来,凭藉着一点诗名,四处寻找活路。他想到担任荆南节度使的卫伯玉就在此地任职,他旅居夔州时,曾写诗颂扬过此人。他想到堂弟杜位也在节度使官署中担任行军司马。他还想到一个人,老友郑虔的弟弟郑审。他想他总归能找到些许倚傍,为了活下去,为了糊口,他并不怜惜一点可怜的面皮。时至今日,他的面皮早已被羞辱磨出了茧子。但这些人都没能给杜甫提供太多实质性的帮扶。生活总归是自己的,贫穷无法像诗句那样分送给别人。

他伛偻着腰,扶杖而行,步履蹒跚,走不了太远的路。想雇轿子,又供不起这笔花销。他一家一家去拜访脑海中竭力搜寻出的熟人和权贵,觍着老脸,敲开那些高墙下的红门。经常地,他并不能见到想拜访的人,不是门口守卫不放行,就是仆人出来回复主人不在家。第一天碰壁,第二日,又起身出门,生计系在发丝般细微的人情上,好比微弱的烛火,命运哈一口气就能吹灭它。他写下“饥籍家家米,愁征处处杯”的诗句,这是生活最真切的写照。

左耳渐渐聋了,右胳膊偏瘫,僵硬得写不了字,只好试着以左手写,纸上的字东倒西歪,像拄着杖在雪地里蹒跚的老人。有时也让儿子宗武代笔,他大声说出一句想好的诗,盯住儿子的笔写下自己的诗句,恍然如梦。

江陵的日子难以为继了,他们一家再次登船,前往江陵以南的公安县。暮秋,小船在长江上行进。霜凋碧树,秋声萧瑟。他写诗给郑审,这大概是少数可以用来诉说自身境遇的朋友:“形骸元土木,舟楫复江湖。社稷缠妖气,干戈送老儒。百年同弃物,万国尽穷途。”即便这样艰难的时日,他的文字里依然遍布着别人的苦难。那些命如草芥的小人物,那些无声无息的卑微的生命,都来到他的诗里。渔民、农人、小贩,逃难的孤儿寡母,“穷年忧黎元,叹息肠内热”,他写下万里悲秋的漂泊羁旅,也以无限热切与慈悲的诗行丈量人间苦难。

可在公安还未落下脚,兵变又起。数月间,他在公安受尽冷落,他的小船,他的家,只好再次漂泊起来。这一回,他们慌乱中逃到了洞庭湖边的岳阳。在岳阳过了不多时日,杜甫想起曾经的好友韦之晋正在衡州担任刺史,这是他搜肠刮肚想到的名字。

总算找到了方向,杜甫决定带家人投靠韦之晋。

船离开洞庭湖,继续沿江而下,去往衡州,他心里升腾着一线渺茫的希望。等船靠了岸,脚踏到地上,这点渺茫的希望似乎渐渐放大了些。找到韦之晋,至少可以让一家子有个落脚处吧?

船停在衡州江边,老妻、儿子去江边人家寻觅食物。杜甫拄着拐杖,一路询问,来到衡州官署。他向衙门前的卫兵打听刺史的去向。费了一番周折,问了几个人,才有个心肠和善的士兵告知这位破衣蔽体、满头白发的老者。

一路寻来的那点希望,被现实的风一气儿吹熄了。他没有料到,韦之晋已改任潭州刺史,到潭州不久,就于那年四月去世。他要寻的人,想依靠的人,竟在數月前生死远隔了。

他们刚下船,脚刚站到衡州的土地上,就又失了方向。在衡州勉强撑了数月,待到公元769年夏天,杜甫的船又开动了。衡州没有熟人,没有住下来的房子,他思量许久,还是决定离开,前往潭州。

此后,杜甫的余生只能依傍这条船了。

夏末,杜甫的船泊在潭州城外。天气稍好些的日子,他就到近郊江边的野地采些药草,放到渔市摆药摊,他想以卖药的收入维持生计。择一处背风的地儿,就在一溜鱼摊尽头,放下麻袋,支起一面小而破败的布旗,算作卖药行医的招牌。这也是他连年逃难中,所剩无几的自救方式。老迈的杜甫,满头白发的杜甫,斜倚在颓废的夕阳里,像江边一丛枯瘦的白菊。他偶尔会想起自己是大唐帝国拿过国家俸禄的官员,曾经有过一腔“致君尧舜上,再使风俗淳”的伟大抱负。现在他跻身于一群引车卖浆者的行列,他们是渔民、打猎的、织布的、养蚕的……但他们又有一个与杜甫相同的命运:都是在艰难时世中挣命的人。

鱼腥弥漫着,人们来去仓促,至傍晚时分迅速散尽,只留江水不知疲倦地拍打堤岸。长日将尽,囊中依然羞涩,挣得几个零碎的铜子儿,还不够一家人晚上买粥喝。照例,他要扶着拐杖,在江边站一会儿,看江水浩荡,看江上的云聚拢又散开。他慢慢地踱回船上,船舱里已堆着一堆野菜,这是老妻的功劳。

有一回,一个叫苏涣的人来船上拜会杜甫,并拿出自己的诗作读给杜甫听。小小船舱中,响起了诗的声音,这是久违的声音。连年的漂泊里,已经很少有人特意拿着自己的诗呈给杜甫看。这是羁旅湖南的三年里,杜甫难得遇到的一位知音。他时常来鱼市的小摊前和杜甫聊诗,杜甫也常常到他的茅屋里畅谈。这是珍贵的时刻,诗歌就像困厄时日里的一点光亮,让生命的冷和暗退后了一尺。

由夏到冬,由冬而春。时间行进到公元770年三月,潭州城已鼓荡起春风的裙裾,枯树醒来,换上新衣,捧出明艳的花。年幼的、年轻的、年老的,每一种生命都获得了春天的感召,都醒来,抖擞起精神。杜甫在潭州城内重逢了一位故人——乐师李龟年。那是一个偶然的机会,他受苏涣邀请,以幕僚身份参加某个显贵的晚宴。在那晚的席上,坐于末桌的杜甫,听到了李龟年的歌声。那是儿时的耳朵浸润过的歌声,是四十年间未能听闻的旧曲。歌声裹挟着滚滚往事而来,刹那间将他带回稻米流脂的开元盛世,带回“放荡齐赵间,裘马颇清狂”的少年时光……杜甫忍不住老泪纵横。他的周边,那些自中原流落此地的遗老,都在歌声里落下泪来。像世间所有好物般脆弱和令人感伤,李龟年的歌声,大约也是四十年前的盛世留下来的稀缺的馈赠。杜甫未能想见,暮年还有幸聆听来自故都的歌声。他知道自己的时间不多了,老朽的生命已无法拥抱盛开的春天。在每一片明媚背面,他都想起破碎的河山,他的悲怆,连春天都无法稀释一二。

注定是不平静的春天,四月下旬的一个深夜,潭州城内喊杀声震天,一场兵变风暴席卷潭州。湖南兵马使臧玠杀死潭州刺史崔瓘,潭州大乱,杜甫与家人再次踏上逃难路。

“疏布缠枯骨,奔走苦不暖”,“乾坤万里内,莫见容身畔”,这是杜甫写的《逃难》诗。

辗转无望中,杜甫收到舅父崔伟的信,崔伟在郴州担任录事参军,信中提及让他带上家人到郴州避兵灾。

去郴州的船经过衡州,进入耒阳境内,竟赶上连日暴雨,大水困住江上过往舟楫,困住来往商旅,杜甫的船躲到郴江岸边的方田驿中。老天爷像被谁触怒了,不断向人间撒气,古驿荒村,水势浩浩汤汤。无家可归的人,蜷缩在驿站深黑的角落,车马不闻,唯有雨声敲打瓦檐,敲打着不眠不休的荒凉和烦闷。

雨困住了船,困住了脚步,困住了流驶的时间。从白天挨到夜晚,从夜晚挨到白天,躲避于驿站中的灾民无处觅食,饥肠辘辘。无休无止的饥饿,撤退了又再次进攻,不断侵袭着诗人的胃,带来死亡的威胁。“这是生命末路的光景吗?老天要以这样一种方式置一家人于死地?”他扶着竹杖,立在驿站亭沼上,向着大雨如注的苍穹发问。水四处奔突,耒江在他脚下漫漶开去,横无际涯。整整五天四夜,除了水,一家人几乎找不到任何可供填饱饥肠的食物。饥饿的折磨,让时日变得漫长而残忍,杜甫不止一次想到了生命的末路。

第五天,耒阳的聂县令得到杜甫受困方田驿的消息,即刻派人送来牛肉酒食,外加一封慰问书信。聂县令的这一举动,无疑是中国文学史上了不起的温情之举,是苍凉人世对绝境里的诗人的温暖一瞥。杜甫感念他的恩情,吃了酒食,当即于驿站写下一首向县令致谢的诗:《聂耒阳以仆阻水,书致酒肉,疗饥荒江,诗得代怀,兴尽本韵。至县,呈聂令。陆路去方田驿四十里,舟行一日,时属江涨,泊于方田》。他想着要当面将这首诗呈给聂县令,但他们终究未能见上面,谢意就这样长久地留在了纸上。

那场大水,改变了杜甫的行程,他们重新上船,依然无法南下郴州。杜甫心里再次生出一点期盼,想着何不干脆沿汉水北上呢?船就掉转了方向往北去。但他隐隐感觉到,或许走不出湖南了,他有还乡的心,却无力穿越迢遥的还乡路。

从夏到秋,从秋到冬,船啊,只是漂浮在湘江上。长期的水上生活,令杜甫的风痹病越来越严重。偏瘫、耳鸣、手颤、糖尿病、牙齿脱落……身体的痼疾和家国的愁绪交缠在一起,像海浪侵蚀泥沙堆积的堤岸,一次一次侵袭他。船在湘江上行着,青天在上,水在下。冬天深了,时日将尽。一家只剩下四口人,儿子宗武,老妻,还有他,另一个儿子流落异乡,女儿已饿死于逃难路上,小女儿的死,他只在最后的诗中道出来,当时锥心的痛,是无法进入文字的。米已越来越难见到了,终日以藜羮为食。那只蜀地带来的乌皮几皮开肉绽,只好用草绳层层缠起来。

船在湘江上走着,青天在上,水在下。他越来越乏力了,寒气交织着湿气,江水漫漶啊;他越来越恍惚了,时日将尽,音书渐绝。“亲朋无一字,老病有孤舟。”他的世界很小,小到连腿都伸不开了,小到只剩这立锥之地了。他的惆怅很大,漫过整个帝国的黄昏。

船在湘江上走着,青天在上,水在下。冬天深了,时日将尽。他以左手写下长诗《风疾舟中伏枕书怀三十六韵奉呈湖南亲友》,这是杜甫的笔发出的最后一声叹息。一生的艰难和困厄重回他的诗里,他的心挂念着受难的人,挂念着干戈难平的中原,挂念着与他一样在大唐微弱的喘息里挣命的无望的生灵。

公元770年深冬,杜甫死在船上。

他一生的远行始于船,终于船。

(摘自《雨花》)