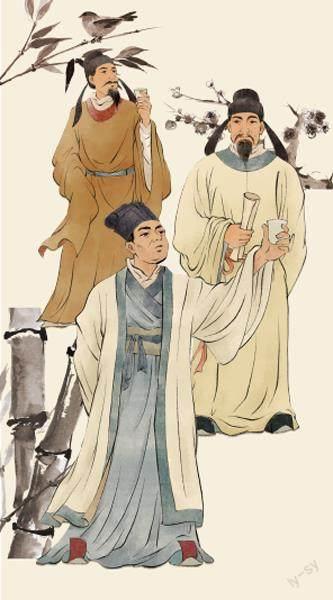

杜甫与李白、高适的交往

陈尚君

盛唐最负盛名的诗人,首推李杜,两人年纪相差十二岁,天宝三载(744)曾有近一年的同游,其间各自有少数作品保存,不多。此后天各一涯,再未谋面。杜甫是恋旧的诗人,此后至少有十多首诗怀念李白。李白以自我为中心,是主观的诗人,诗中再也未说到杜甫。并非有矛盾,也非忘情,个性使然而已。相比较起来,杜甫与高适的来往,要频繁而密切得多。代宗大历元年(766)春,杜甫因病滞留峡中,困居夔州,写了许多回忆往事的诗作,其中有两首写到与李白、高适同游时的往事,弥补了两家文集中的缺失。必须说明的是,杜甫写诗时,李白、高适二人皆已去世,因而没有任何功利的目的,而且是在经历十来年天翻地覆的大乱后,稍得安顿,重新回顾往事,显得特别珍贵。

昔我游宋中,惟梁孝王都。

名今陈留亚,剧则贝魏俱。

邑中九万家,高栋照通衢。

舟车半天下,主客多欢娱。

白刃仇不义,黄金倾有无。

杀人红尘里,报答在斯须。

忆与高李辈,论交入酒垆。

两公壮藻思,得我色敷腴。

气酣登吹台,怀古视平芜。

芒砀云一去,雁鹜空相呼。

先帝正好武,寰海未凋枯。

猛将收西域,长戟破林胡。

百万攻一城,献捷不云输。

组练弃如泥,尺土负百夫。

拓境功未已,元和辞大炉。

乱离朋友尽,合沓岁月徂。

吾衰将焉托?存殁再呜呼!

萧条益堪愧,独在天一隅。

乘黄已去矣,凡马徒区区。

不复见颜鲍,系舟卧荆巫。

临餐吐更食,常恐违抚孤。

这首诗可以分为四节。开始十二句是第一节,写他早年游览梁宋的城市印象。今河南开封、商丘一带,是汉代梁孝王的故都,唐代分设汴、宋二州。从地理位置上说,处于东西、南北来往的孔道。“名今陈留亚,剧则贝魏俱”二句,说的是安史之乱后宋中的地位。此处汉魏时以陈留(今属河南开封)为中心,天宝末更设陈留采访使,总领此一地区。贝、魏是河北的重镇,“剧”是居南北要害之处。其后叙述宋中的繁华,所谓“九万家”,约有三五十万人口,唐时已经是大都市。接着说城中的繁华富有,日常娱乐。“白刃”四句,特别说明此处保存汉以来的侠义之风,恩怨分明,快意恩仇。这几句是杜诗中最得李白风神的句子,大约杜甫想到李白,可以模仿,不可理解为赞扬法外杀人。

其后八句为第二节,回忆当年与高、李同游的情况。首先要说明,诗中称“高李”而不称“李高”,是唐人齐名的通例,即以平声居前,仄声居后,不存在高低抑扬的认识。“论交入酒垆”,应该是初识时的情况。这时应该即天宝三载(744),李白四十四岁,刚经历了从翰林供奉内庭被赐金还山的挫折,也就是他高唱“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”(《行路难》)以自我勉励之际。杜甫此时三十三岁,生活无忧,南北漫游,交结名士,增进阅历,可以说是“裘马轻狂”的阶段。高适年纪与李白差不多,他是高宗时名将高侃之孙,内心一直郁勃着建立伟大功业的雄心,此前虽曾有幽燕从军的经历,并没有获得地位与功名。他长期生活在宋中一代,在此相当于半个主人。三人聚会的地点是酒垆。杜甫在此前后有《赠李白》:“秋來相顾尚飘蓬,未就丹砂愧葛洪。痛饮狂歌空度日,飞扬跋扈为谁雄?”也可以为三人写照。杜甫更年轻,更没有岁月的急迫感,痛饮狂歌,飞扬跋扈。回忆往事,当然应该收敛一些。“两公壮藻思,得我色敷腴”是对三人论诗场景的概括。所谓“壮藻思”,既是三人同游,互相赠诗,或同题咏诗,甚至议论古今诗人,评价得失,臧否人物,李白、高适当然皆各占上风。杜甫说自己只是当二人的配角,偶然为二人的宏论增添色彩。至于三人具体谈什么,因为没有留下记录,不好悬揣。一定要猜测,我认为可以参考的文本是钱钟书与陈衍论诗记录的《石语》,即议论古今诗人之得失,表达各自作诗之得意处,互相欣赏,也广泛批评。

其次四句,杜甫具体说明三人同游的细节。一是同登吹台。吹台在汴州,今开封东南禹王台公园内,相传是春秋时期著名乐师师旷吹乐之所在,西汉梁孝王时筑台,常聚众歌乐于此。“气酣登吹台,怀古视平芜”是说三人登吹台而怀古,想到梁孝王时的盛况,看到眼前广袤的平原,引起无穷遐想。“芒砀云一去,雁鹜空相呼”二句寓意更深。据说汉高祖早年曾隐居于芒、砀之间,东汉应劭注“芒在沛国,砀属梁国”,后人也认为芒砀为一山,其地一般说在今河南永城之北。无论原典出处歧义如何,杜诗意思是清楚的。二句表面意思是三人曾同游芒砀,见风云变幻,而寄意则是吊古伤怀,从汉代以来秉政者,看起来波澜起伏,英雄辈出,其实大多只是雁鹜之流,罕见出世豪杰。

以上两句雄吞古今,迅速转入对先帝为政的评述。杜甫写诗时玄、肃二帝已亡,在歌颂之间回顾三人同游后二十多年,时政之得失。玄宗好武,国力尚强,虽有战捷,但损失惨重,最终是“元和辞大炉”,一个壮盛的时代就这样结束了。

最后十二句作结。天宝同游,至此已经二十五年,同游者都已不在,自己也久已病衰。乘黄那样的神马早已远去,只有驽马还暂存人间。颜、鲍指刘宋时的大诗人颜延之和鲍照,杜甫用指高、李二人。想到往事、旧友,杜甫不胜唏嘘。

昔者与高李,晚登单父台。

寒芜际碣石,万里风云来。

桑柘叶如雨,飞藿共徘徊。

清霜大泽冻,禽兽有余哀。

是时仓廪实,洞达寰区开。

猛士思灭胡,将帅望三台。

君王无所惜,驾驭英雄材。

幽燕盛用武,供给亦劳哉。

吴门转粟帛,泛海陵蓬莱。

肉食三十万,猎射起黄埃。

隔河忆长眺,青岁已摧颓。

不及少年日,无复故人杯。

赋诗独流涕,乱世想贤才。

有能市骏骨,莫恨少龙媒。

商山议得失,蜀主脱嫌猜。

吕尚封国邑,傅说已盐梅。

景晏楚山深,水鹤去低回。

庞公任本性,携子卧苍苔。

此诗与前首《遣怀》相比,可以说是同样的意思又写了一遍,但语意绝不重复,这是杜甫驾驭语言的能力特别强悍的体现。这里所说“晚登单父台”,也称琴台、平台,在今山东单县城南单父城,是春秋时宓子贱鸣琴而治的地方。今虽隔省,实际距离唐之宋州并不远。高适自作有《宓公琴台诗三首》,即作于同一年。“清霜大泽冻,禽兽有余哀”二句,结合高适《宋中十首》之四所云“朝临孟诸上,忽见芒砀间”,李白《秋猎孟诸夜归置酒单父东楼观妓》,所指是三人曾秋猎孟诸泽,归宿单父,且置酒观妓。孟诸是宋州东北的薮泽,高适对这一带极其熟悉。其《封丘作》云:“我本渔樵孟诸野,一生自是悠悠者。”这些活动,显然都是他安排的。

其后一段,杜甫继续评述天宝以来时政之得失。其中特别值得关注的是“幽燕盛用武,供给亦劳哉。吴门转粟帛,泛海陵蓬莱”四句,即天宝间幽燕对奚、契丹用兵,其后勤供给,则仰赖于南方吴越一带的粮食转输,具体方略则是从东南出海,绕过今山东半岛突出部的蓬莱。杜甫理解于此,李白当然也理解于此,他随永王李璘楼船东下,希望出海直捣安禄山幽燕老巢,也即出自对海路之认识。

《昔游》的后半篇,转入眼前,表述的是乱世需用贤才,似乎对当朝者有所期待,其实要说的是“安危大臣在,不必泪长流”(《去蜀》)。

杜甫说:“两公壮藻思,得我色敷腴。”这是二十多年后回顾往事的概括性的话语,当然可以理解为高、李二人的奇思妙想,自己也为之添墨增色。当我们将三人分别叙述当年同游的各自诗文加以分析时,可以看到許多隐含的内容。从年龄说,杜甫比高、李小一纪,即十二年,他的加入,是高攀,更是请教。从三人的出身来说,杜甫来自魏晋以来的文化世家,诗礼传家,名声未振,但有后发优势。高适虽称郡望渤海,其实更可能是北齐以来的军功贵族,他的祖父高侃的不朽军功,一直激励他胸怀壮志,建功立业。李白是一个异数,他可能出生于西域胡商之家,更愿意冒称李唐宗室落难的远支子孙,并以此身份和他出神入化的个人才华,取得广泛的认可与支持。这三人走到一起,从各家的存诗分析,为时不短,以宋州为中心,可能走到汴州、滑州、濮州、德州等数州之地,其间凭吊古迹,出猎孟诸,投宿僧寺,寻访高贤,也出入酒肆,做客郡衙,经历极其丰富。

三人在文学造诣上互相吸引,但人生追求和性格差异使他们经常产生争论。三人中,杜甫是入世的,愿意做醇儒循吏;李白是出世的,他在汴宋停留的主要目的是接受道箓;高适是血性男儿,抱有强烈的用世目标,不甘沉沦下层,更不屑隐迹出世。前引他的几首诗,有许多唐突之论,正表达三人同游期间就人生、文学、功名等问题曾有激烈争议。李白与高适,毕竟相差太远,在此度同游后,再未谋面,彼此的交往也不多,也就可以理解了。杜甫与高适则历经宦海沉浮,彼此想法逐渐有很大改变,随着时光流逝,更多惺惺相惜之感。

(摘自《古典文学知识》)