苏州仓街江南烟雨里的“旧时美人”

申功晶

江南在五代时发迹,于是有了“上有天堂,下有苏杭”的说法。仓街之于苏州,便是人间客的另一个温柔乡。这条位于苏州古城东北隅呈南北走向的千年古街,在时代的巨大洪流下,不断被吞噬、重塑,最终呈现出古今交融的新面貌。

世人皆知苏州有平江路,而不知苏州有仓街。历代文人不吝笔墨书画平江路,而平江历史街区有一处犄角旮旯——仓街,似乎早被遗忘到九霄云外。对于众星捧月的平江路,早已笔墨用尽,仓街倘若再不留下点雪爪鸿泥,恐怕会渐渐隐于尘烟。

追忆前世今生

摊开南宋的《平江图》就会知晓,宋军“威果二十八营”驻扎的东营街就是如今苏州仓街的前身。仓街和平江路同龄,从地图上看,就像两条平行线,与相门古运河齐驱并驾。它南出干将东路,北穿白塔东路,全长总共1200多米。

元末明初,农民起义军首领张士诚攻占平江府,在江南这块宝地上“扯虎皮、拉大旗”,自立为吴王。后朱元璋大军压境,将姑苏城“包饺子”般团团困住。城内断了米粮,张士诚也是个“宁为玉碎,不为瓦全”的硬骨头,他发动全城军民在南园、北园一带垦荒,自己动手,丰衣足食,并在城东的东营街修建了多个粮仓。于是,“仓街”这个称呼便顺理成章地被叫开了。

从明清至近代,渐有百姓在此筑屋安住,但仓街沿城靠河,地处城市偏僻荒凉的“边角料”一隅,故以破房、茅屋居多,更有一长排竹子和芦席搭出的“滚地龙”,多为贫困劳众聚居之地。由于饥寒交迫,这些“等米下锅”的赤贫户只能不分昼夜,靠织稠编锦来维持一天最基本的生计开销。因此,“梭子两头尖,歇工呒铜钱”的民谣便在仓街传唱开来。据《苏州府志》记:“明万历元年苏民无积聚,多以丝织为生,东北半城皆居织户,因有东半城万户机声。”曾经满谷满仓的“丰裕仓街”,后来竟成了饥民遍地的“饿煞仓街”。不能不说,历史似乎跟仓街开了一个莫大的玩笑。

古来仓街就鲜少豪门巨富、社会名流,因此似耦园这等旧式的深宅大院极为罕见,最多的是类似《水浒传》中市井小民住的平房瓦屋,这反倒贴合原汁原味的“粉黛式”苏州。这粉墙年代长的,白成了新鲜出锅的豆浆色;那黛瓦也低得紧,个头高的人只需踮起脚尖,一伸手就能够到屋檐上的瓦片。临街的浅屋人家,大门多是敞开的,好像谁都可以进堂屋坐坐,讨杯茶、歇歇脚。过去,仓街的街头巷尾一年到头不乏挑担推车的摊贩路商,更有肩扛长矮凳和工具的磨刀工一路走街串巷,一路拉开铜锣般的嗓门吆喝:“削刀——磨剪刀——”,这般熟悉亲切的声音曾响彻大街小巷,贯穿许多仓街人的童年……

流动的小人书摊也是仓街一道靓丽的文艺风景线。摆摊的有一位操着外地口音的老大爷,可能实际年龄并不大,只是刀刻样的抬头纹和鱼尾纹给他平添了几分沧桑。五彩斑斓的连环画册齐整排列在一张木板架上,板架前摆着几个小木凳,可借可售,阅读一本连环画的价格是5分钱。每到放學,书摊旁挤满了一个个小脑袋。就是在这样的书摊上,无数在仓街生活长大的孩童初窥到了文学殿堂之精粹,从《史记》到《兴唐》,从《红楼梦》到《聊斋》……看书看乏了,临街窗户收音机里的苏州评弹则如云絮一般,轻轻柔柔舒卷而来。

有滋有味的寻常人家

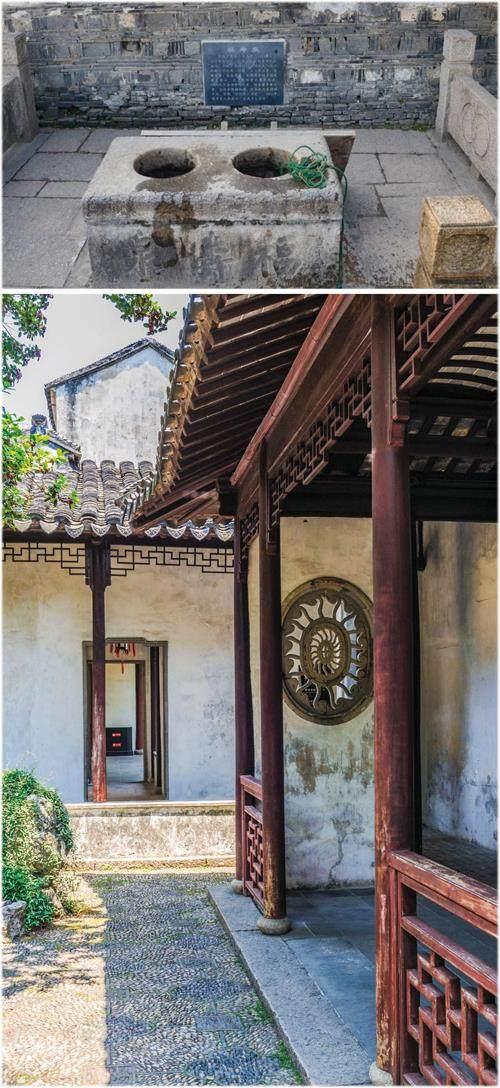

在仓街,每宅每户几乎都有一方天井。何为“天井”?即用四面院墙围起一方的露天小院,在豪门深宅里被唤作庭院,小户人家就叫天井。在夏季,天井可有大妙用。它不光是洗刷、晾晒衣物的好地方,还是个“天然月光餐厅”。每逢夏日傍晚六七点,苏州仓街上的大人小孩就开始搬桌弄凳,在天井里搭起圆桌,一家老小围着小木桌散散落座。一碟花生米、几颗茴香豆、半个咸鸭蛋……都是最好的佐酒菜。

天井里都有一口水井,夏日的午后,取出网兜和绳子,把西瓜吊放到水井里“冰镇”。吃过晚饭,再把西瓜从井里提出来,凉凉的井水将瓜浸了个“透心凉”,对半划开,猛地啃上一口,清凉鲜甜的滋味便在心底弥漫开来。水井也是一口“天然冰箱”。天热剩饭易馊,将剩菜冷饭盛在竹编饭箩里,吊入井中保鲜,次日一早再提上来,做菜泡饭都是极好的。

到了冬日,仓街便是另一番景象。各家各户会将刚刚腌好的猪肉条一串串挂在天井廊檐的绳上风干。等霜降过后,本地大青菜变得甜糯了,就拿来做咸肉菜饭吃。在苏州,不吃上几顿咸肉菜饭,便不算完整过了个冬。旧时的咸肉菜饭是在砖砌的土灶头上烧出来的,以稻草为燃料,将刚摘下不久的大青菜和新下的粳米一起煮成“菜饭”,喷香软糯,再拌上一坨猪油,那滋味让人赞不绝口。连锅底焦黄的锅巴,亦是越嚼越香。苏州文人包天笑还专门为咸肉菜饭作了一首打油诗:“咸肉菜饭香又醇,难得姑苏美味真,年年盼得霜打菜,好与新米作奇珍。”想来在二十世纪七八十年代,仓街人穷归穷,却把日子过得有滋有味,连简简单单一碗咸肉菜饭,做起来也丝毫不含糊。

仓街的早点、下午茶点是一大特色。新中国成立前,“饿煞仓街”上没有一家吃食店,直到二十世纪八九十年代,才算有了点烟火气。一家家吃食铺子开出来,从早点吃到宵夜,各色花样,绝不重复。干活的工人或单身汉的早点比较简单,大饼夹油条,配上一碗咸溜溜的热豆浆;拖家带口的则拿一根竹筷去油条铺,将刚出锅的油条一根根穿在筷子上,并排挂着,然后三步并作两步,一路小跑回到家,油条还是松脆松脆的。人们还会将一根油条切成好几小段,蘸上虾籽酱油,就着白粥吃。很多仓街老人的童年就是在油条配米粥的滋养下长大的。

点心铺忙完早市,到了下午两三点钟,又开张出售下午茶点。从前仓街上住的多是穷人,平日里干粗活累活,吃得简单,肚子里缺油水。因此,他们对油炸类食物有特别的嗜好。比如,油撒子、蟹壳黄、老虎脚爪、粢饭糕、萝卜丝饼、油氽面衣饼……这些“油”字当头的点心中,“实力担当”当属油氽面衣饼。制作食物的老师傅用擀面杖将一团面擀成薄薄的饼皮子,撒一撮盐、一把葱花,“跐溜”一声下锅,油锅沸腾,面上鼓起一个个小泡泡,当年“土豪级”的吃法是再打上一个生鸡蛋。炸好的面衣饼,用手轻轻一掰,酥脆的面皮一下炸裂开来,里面的糖心蛋黄流淌而下,融化在舌尖。小小一张饼,层次却非常丰富,一口下去,外脆、中酥、里嫩,且焦香扑鼻。

在仓街,骆驼担上的夜宵也是不容错过的。早在二十世纪六七十年代,“骆驼担”就风靡了整座姑苏城。这种担子一头低,装有小风炉、汤锅、水桶;另一头高,安着多层抽屉的竹柜,碗盏家什、葱姜油盐,样样齐备,可不就是一个“迷你”厨房吗?小贩挑起中间的扁担,行走起来乍一看,似极了一只骆驼。他们一边行走一边敲击竹梆,孩子们听到“笃笃笃”的声响在幽静的窄巷里回荡,便哭闹地缠着大人去买碗糖粥或赤豆小圆子来解解馋。小贩见有客来,卸下担子,从碗柜取出一个青边碗,先移开前担桶盖,舀一勺热气腾腾的白粥倒在碗里,随后拉开碗柜的另一只抽屉,舀一勺红得发紫的赤豆糊,浇在粥面上。赤豆渐沉下去,白粥却如羊脂般泛到面上,呈现出“红云盖白雪”之美。接下来,用小匙盛满绵白糖,捏一撮糖桂花,一齐撒到碗里。一碗红白相映、黄金点缀的“桂花赤豆糊糖粥”便问世了。趁热舀一匙送到嘴里,黏黏糯糯混合着糯米香、赤豆香、桂花香,沁人肺腑。

骆驼担上的小吃花色不少,且随季节交替变换。开春卖五香豆、奶油豆等,立夏兜售绿豆汤,金秋叫卖桂花糖芋艿,隆冬则出售酒酿园子、糖粥、小馄饨。夜色弥漫时,在仓街的拐角处总能看到骆驼担前吊着的玻璃罩灯,跳动的灯火是一种温馨的召唤。走近叫上一碗滚热的糖粥或馄饨,下肚驱寒又解饥。

旧貌已露新颜

提起仓街,自然绕不过民国三大监狱之一的狮子口监狱。这所名气响当当的监狱,关押的不是普通“劳改犯”,而是一些具有显赫资本的政治犯——陈璧君就是其中之一。

陈璧君是汪精卫的夫人。在他沦为国民第一汉奸后,陈璧君亦夫唱妇随成了头号女汉奸,被关押在狮子口监狱。听闻,这位汪夫人生性顽固豪横,宁愿牢底坐穿,也绝不承认自己是汉奸。于是就有了她在监狱里大骂看守的故事流传出来。陈璧君在狮子口监狱一待就是三年,直至1949年新中国成立,才抱着老迈病残之躯离开此地,去了上海度过残生。

如今的狮子口监狱只剩下断垣残壁,几乎成了一堆废墟。穿过一道道铁门,踏入这个神秘之地,站在高高的岗亭朝下俯瞰,底下是清一色粉墙黛瓦的江南民居。风一起,闲置的小院里杂草似麦浪般翻滚。许多仓街的老住户每次从这里路过,总会下意识地放缓脚步,凝视片刻。毕竟废墟下,埋葬的是一代人的过往记忆。

从干将东路到白塔东路,细细走完足足要一个小时。若是遇上冬日天寒下雨,整条仓街街面就显示出一副冷清的景象,残旧的弄巷、斑驳的墙体、低矮的老房,几乎不见人影。在雨中踽踽独行,还能听见飘来的歌声:“默然遥远难再近,烟雨凄迷伴我独行,昏暗街头你似梦幻般飘近……迷糊的世界已渐暗,而寒雨纷飞湿透身……”这声音里透着淡淡的忧伤,旋律和歌词很熟悉,也很应景。

近年来,仓街也和苏州一样,有了翻天覆地的剧变。粉墙黛瓦变成了各式楼房,南腔北调取代了吴侬软语。杜荀鹤笔下“君到姑苏见,人家尽枕河。古宫闲地少,水巷小桥多。夜市卖菱藕,春船载绮罗”的旧日之景,早已脫胎换骨似的“变了人间”。时代洪流下,这条千年古街历经岁月潮汐的冲刷、挪移,展露了新的容颜。

有人说“苏州没有了小巷,就像人脸没有了五官”,也有人说仓街已如平江路、山塘街、木渎老街一般“旧貌换新颜”,各类评价不一。纵观历史,我们可以看到仓街和苏州的前世今生;在未来,具有千年历史的白发仓街,想必还会在历史的沙尘暴中剥落片片旧衣,继续修补旧伤,并点缀上新的时代纹样。但无论如何改变,烟雨濛濛的仓街,始终会是无数人心底最牵挂的一部分,他们的一身血肉里,总有来自它的印记,且永不磨灭。

——家的味道