黄河流域“水资源生态保护高质量发展”空间均衡性诊断

陈艳萍,蒋倩倩,刘晶婕

(1.河海大学商学院,江苏 南京 211100; 2.河海大学规划与决策研究所,江苏 南京 211100)

随着我国经济社会的发展,水资源供需矛盾日益突出,水资源与经济要素之间不适配仍是我国基本水情。2014年,习近平总书记提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水方针,其中,“空间均衡”是破解水资源空间分布与经济社会发展需求不适配的关键方针。黄河流域尺度大、空间广,各省区水资源时空分布不均现象尤其突出,导致区域发展不平衡矛盾日益凸显。随着黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略,开展水资源子系统、生态环境子系统和经济社会子系统三者之间的空间均衡性研究对于促进黄河流域空间均衡发展具有重要意义。

近年来,国内外学者从不同角度研究了环境与经济[1-4]、资源与经济[5-7]、环境与资源[8-10]以及资源、环境和经济[11-13]之间的作用机制,通过评估相互之间的协调发展程度来判断区域可持续发展状态和趋势。随着水资源空间均衡概念[14]的提出,水资源-生态环境-经济社会复合系统成为研究热点。国外主要从水资源与经济社会发展的均衡角度进行研究,如Gunasekara等[15]采用基尼系数分析国际水资源分配不平衡情况;Padilla等[16]基于泰尔指数研究了水资源不平等的关系;Nasiri-Gheidari 等[17]提出了不确定性条件下水资源配置中经济与环境间平衡问题的多目标决策方法。国内关于水资源空间均衡的研究主要集中于以下两方面:一是水资源与单因素的两两匹配[18-19];二是水资源与多要素耦合的水资源空间均衡系数,定量对水资源空间均衡状态进行评价[20-21]。在评价方法上,主要采用基尼系数[22]、不平衡指数[23]、泰尔指数[24]、协调发展度[25]、联系数[26]等方法,如王亚迪等[27]基于水土资源匹配基尼系数研究了河南省2000—2014年水土资源匹配均衡性;陈晓等[28]利用耦合协调度模型分析了南京市水资源与生态环境的耦合协调关系。从研究对象来看,当前主要是从全国或区域层面研究水资源与自然、社会经济因素的均衡状态,较少有学者对黄河流域水资源、生态环境、经济社会三者之间的空间均衡关系进行研究;从研究视角来看,现有研究大多只注意到区域内部子系统之间的协调关系,鲜有学者对区域之间的均衡性进行评估分析。

本文在剖析黄河流域水资源、生态保护与高质量发展之间作用机理的基础上,分两个阶段研究黄河流域“水资源-生态保护-高质量发展”的空间均衡性。第一阶段为测算各省区内部3个子系统间的耦合协调发展水平;第二阶段为测算省区之间水与经济均衡、水与生态均衡、经济与生态均衡三方面的空间均衡性。由于黄河流域空间广,区域差异显著,在测算省区之间的空间均衡性时如果按照同一标准测算所有省区间的均衡性势必脱离实际,因此本文研究相邻省区间子系统的均衡性,即当黄河流域所有相邻省区均通过 3个子系统间的两两均衡性判别时认为整个黄河流域实现了水资源、生态保护、高质量发展三者之间的空间均衡发展。该方法既能使黄河流域在整体上具有一定的空间均衡性,又保留了区域间的适度差异性。

1 “水资源-生态保护-高质量发展”作用机理

黄河流域涉及青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南及山东9个省区,地跨我国东、中、西三大地带,是我国极为重要的经济带与文化带。当前,黄河流域地表水资源开发利用率达到79.8%[29],严重超过了其自身承载能力,且复杂的地形和气候使得黄河流域生态环境十分脆弱。流域内各地区的水资源禀赋和经济发展状况差异较大,水资源供需不平衡问题突出,实现水资源空间分布与经济社会发展需求相适配成为黄河流域高质量发展亟须打破的瓶颈。

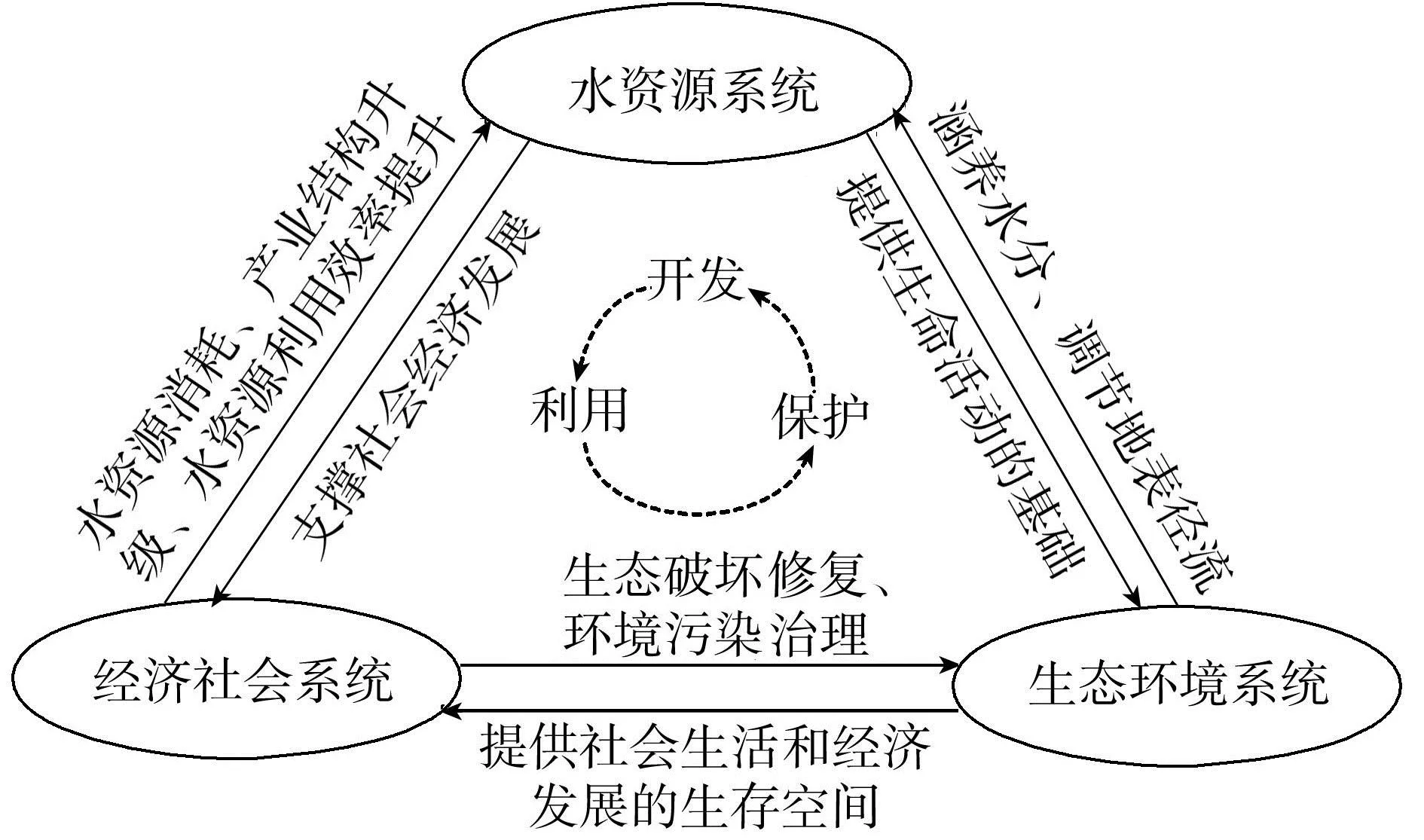

水资源是生态保护和高质量发展的基础,生态保护是高质量发展的保障,高质量发展是生态保护的动力,三者相互联系,共同影响着黄河流域的空间均衡发展。其中,高质量发展是经济总量与规模增长到一定阶段后经济结构优化、新旧动能转换、经济社会协同发展、人民生活水平显著提高的结果,是更高水平、更有效率、更加公平、更可持续的发展[30],其内涵包括经济高质量发展和社会高质量发展,因此本文用“经济社会系统”相关指标来表征高质量发展水平[31]。“水资源-生态保护-高质量发展”三者之间的作用机理如图1 所示。

图1 “水资源-生态保护-高质量发展”作用机理

2 研究方法

2.1 评价指标体系构建

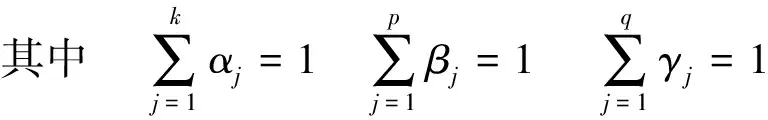

本文在遵循指标体系选取的科学性、层次性和可操作性等原则的前提下,根据黄河流域水资源、生态保护与高质量发展之间的作用机理,同时参考方传棣等[32-33]的研究成果,分别从水资源系统、经济社会系统和生态环境系统三方面构建黄河流域“水资源-生态保护-高质量发展”空间均衡性评价指标体系。其中,水资源禀赋和水资源开发状态反映了水资源可承载水平,产业结构、经济效益和社会进步体现了经济和社会发展水平,生态环境禀赋、承受压力和抗压能力能够全面反映生态保护水平,如图2所示(括号中为指标权重)。

图2 黄河流域“水资源-生态保护-高质量发展”空间均衡性评价指标体系

采用极差法对数据进行标准化处理[34]。为减少决策者赋权的主观随意性,使指标的赋权达到主观与客观的统一,采用主客观综合赋权法确定各指标权重。主观赋权采用层次分析法,客观赋权采用熵值法,具体计算方法可参考文献[35-36],最终权重计算结果见图2。数据来源于2021年中国统计年鉴及各省区统计年鉴、水资源公报、环境状况公报等。

2.2 综合评价模型构建

水资源可承载水平、经济社会发展水平和生态保护水平分别由各系统内多个评价指标共同决定,在数据标准化处理的基础上,综合评价公式如下:

(1)

(2)

(3)

2.3 耦合度及耦合协调度模型

耦合指两个或两个以上的系统通过内部相互作用机制而彼此影响的现象。通过耦合度计算出的系统之间的耦合协调程度,能够清晰地反映出系统之间相互作用、相互影响的协调程度,能够判断出系统之间是否和谐发展[37]。耦合度计算公式为

(4)

式中C为系统耦合度,表征系统之间的相互影响。C∈[0,1],C值越大,表明系统的耦合度越强。参考文献[38],将耦合度C划分为5个等级:C∈(0.8,1]为高度耦合;C∈(0.6,0.8]为良性耦合;C∈(0.5,0.6]为中度耦合;C∈(0.3,0.5]为阻抗耦合;C∈[0,0.3]为低度耦合。

耦合度函数能够体现系统之间相互依赖的影响程度,但也存在缺陷,即当子系统的发展水平处于较低水平时,同样出现较高的耦合性,即“伪耦合”,难以全面地反映系统间的整体功效与协调效应,不利于研究分析[39]。基于此,进一步引入耦合协调度公式:

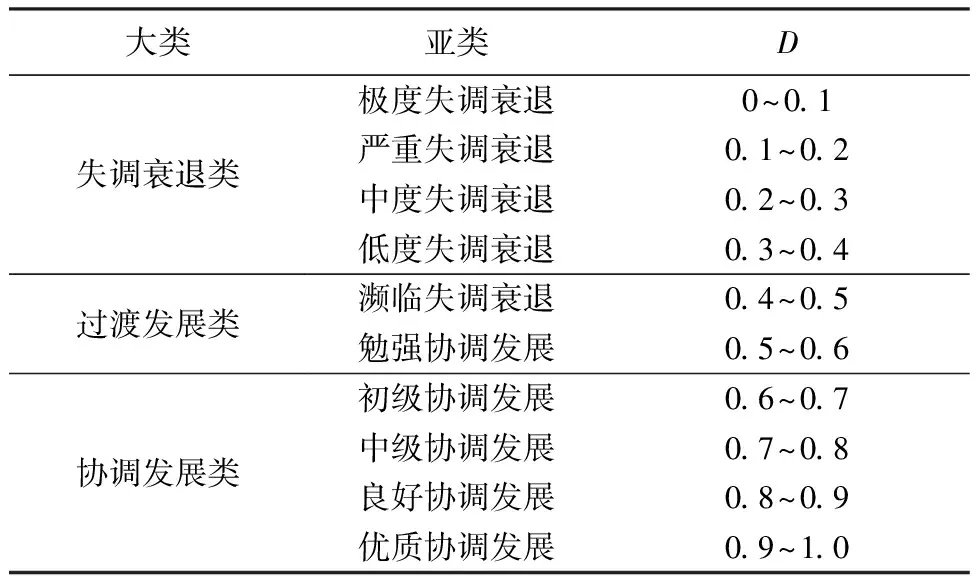

(5)

式中:D为耦合协调度,反映水资源、经济社会、生态环境3个子系统间的协调发展水平;T为3个子系统的综合发展指数;a、b、c为待定系数,认为3个子系统处于同等重要水平,取a=1/3,b=1/3,c=1/3。参考张凤太等[40]的研究成果对耦合协调度进行等级划分,如表1所示。

表1 耦合协调度等级划分

2.4 空间均衡性诊断模型

参考陈艳萍等[41]采用“区域对”进行和谐性诊断的方法,同时考虑到流域水资源空间均衡具有相对性,本文仅对黄河流域相邻“省区对”(每两个接壤省区为一个相邻“省区对”)进行空间均衡性判别。为细化省区间水资源、生态环境与经济社会3个子系统之间的均衡状况,对每两个子系统之间进行均衡诊断分析,即分别从水资源与经济社会均衡、水资源与生态环境均衡、经济社会与生态环境均衡三方面构建空间均衡性诊断模型。

a.水资源与经济社会空间均衡诊断模型。当相邻“省区对”中两省区的水资源可承载水平与经济社会发展水平相匹配在一定合理范围内时,认为该“省区对”通过了水资源系统与经济社会系统的均衡性判别。记“省区对”(s,t)的经济社会发展水平比例系数为g(y,s)/g(y,t),其中s∈I,t∈I,则“省区对”(s,t)的水资源可承载水平比例系数f(x,s)/f(x,t)需满足:

(6)

(7)

式中:ηmin、ηmax分别为下限系数和上限系数,可以依据流域和区域的特点来综合确定;λ1为水资源系统与经济社会系统的均衡性检验系数。当λ1在上下限内则认为通过了均衡性检验,即“省区对”(s,t)的水资源可承载水平与经济社会发展水平是均衡的。

b.经济社会与生态环境空间均衡诊断模型。当相邻“省区对”中两省区的经济社会发展水平与生态保护水平相匹配在一定合理范围内时,认为该“省区对”通过了经济社会系统与生态环境系统的均衡性判别。记“省区对”(s,t)的生态保护水平比例系数为h(z,s)/h(z,t),则“省区对”(s,t)的经济社会发展水平比例系数g(y,s)/g(y,t)需满足:

(8)

(9)

式中λ2为经济社会系统与生态环境系统的均衡性检验系数。当λ2在上下限内则认为通过了均衡性检验,即“省区对”(s,t)的经济社会发展水平与生态保护水平是均衡的。

c.水资源与生态环境空间均衡诊断模型。当相邻“省区对”中两省区的水资源可承载水平与生态保护水平相匹配在一定合理范围内时,认为该“省区对”通过了水资源系统与生态环境系统的均衡性判别。记“省区对”(s,t)的生态保护水平比例系数为h(z,s)/h(z,t),则“省区对”(s,t)的水资源可承载水平比例系数f(x,s)/f(x,t)需满足:

(10)

(11)

式中λ3为水资源系统与生态环境系统的均衡性检验系数。当λ3在上下限内则认为通过了均衡性检验,即“省区对”(s,t)的水资源可承载水平与生态保护水平是均衡的。

当“省区对”(s,t)分别通过3个子系统间的两两均衡性判别,则认为其达到了一种均衡,而当黄河流域内任意相邻“省区对”均达到该种均衡,则认为整个黄河流域实现了“水资源-生态保护-高质量发展”三者之间的空间均衡发展。

3 结果与分析

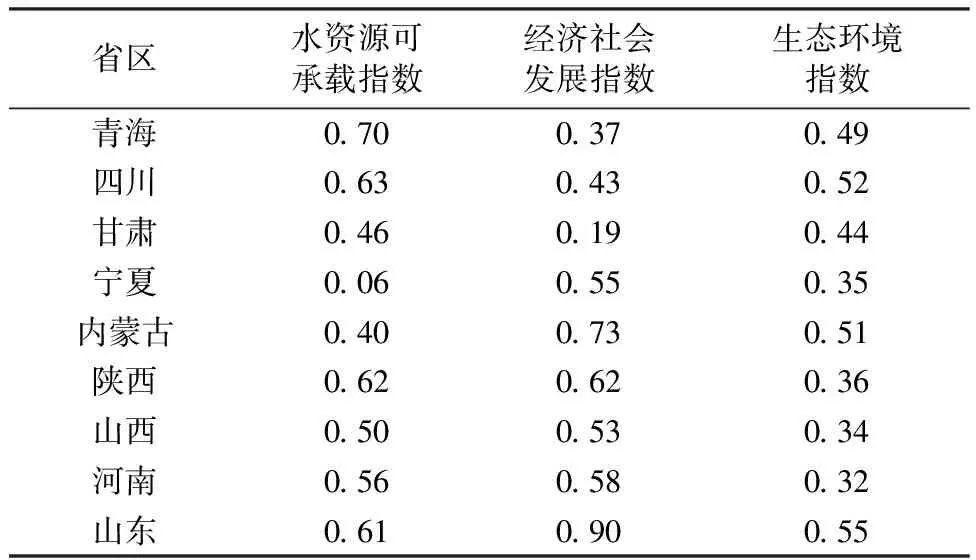

3.1 子系统发展水平分析

根据综合评价模型分别计算出黄河流域9个省区各自的水资源可承载指数、经济社会发展指数和生态环境指数,如表2所示。从表2看出,黄河流域水资源可承载水平总体表现为南高北低,与降水趋势保持一致,其中宁夏水资源极其匮乏且用水效率低,导致其水资源可承载指数处于极低水平。经济社会发展水平总体呈现出上游低、中下游较高的分布形态,这是由于黄河流域人口空间分布重心偏东,且上游区域位于中国的西部地区,地形复杂多变,交通状况不佳,远离东部经济发达地区的辐射圈,难以形成先进的生产力,导致其经济社会发展水平与中下游相比差异较大。黄河流域的生态保护水平整体呈现出上游高、中下游低的空间格局特征,青海、四川、甘肃位于黄河上游地区,近年来持续的“退耕还林”“水土保持工程”“生态移民工程”等生态工程建设使得这3个省份的生态环境获得了很大改善,拥有较高的生态保护水平。

表2 黄河流域各省区各子系统发展水平

3.2 耦合协调度评估

根据式(4)和式(5)计算出各省区内部3个子系统间的耦合度、综合发展指数以及耦合协调度,如表3所示。由表3可知,除宁夏以外,其余省区3个子系统间的耦合度值均为0.90以上,耦合水平较高。就综合发展指数而言,均位于0.30~0.70,各省区较为均衡。就协调发展水平而言,虽然山西省耦合度处于较高水平,但是其综合发展水平较低,因此该省呈“伪耦合”状态。较高的耦合度和综合发展水平使得山东、内蒙古、四川、陕西、青海的耦合协调度均在0.70~0.80,呈中级协调发展状态;河南和山西的耦合协调度在0.60~0.70,达到了初级协调发展状态;甘肃的耦合协调度为0.58,处于勉强协调发展阶段;而宁夏的耦合发展度为0.47,处于濒临失调衰退状态,亟待调整优化。

表3 黄河流域各省区“水资源-生态保护-高质量发展”耦合协调水平

3.3 空间均衡性诊断

流域水资源空间均衡是一个相对的概念,相距太远的地区在水资源、经济社会、生态环境状况方面存在显著差异,导致水资源空间均衡存在空间异质性,因此本文仅对黄河流域内的相邻省区进行两两判别,使黄河流域在整体上具有一定的空间均衡性的同时,保留地区间的适度差异性。当相邻“省区对”中两省区的水资源可承载指数与经济社会发展指数、水资源可承载指数与生态环境指数、经济社会发展指数与生态环境指数分别相匹配时,则认为该“省区对”通过了水资源空间均衡性判别。当流域中所有相邻“省区对”均通过3个子系统间的两两均衡性判别,则认为流域实现了水资源、生态保护、高质量发展三者之间的空间均衡发展。

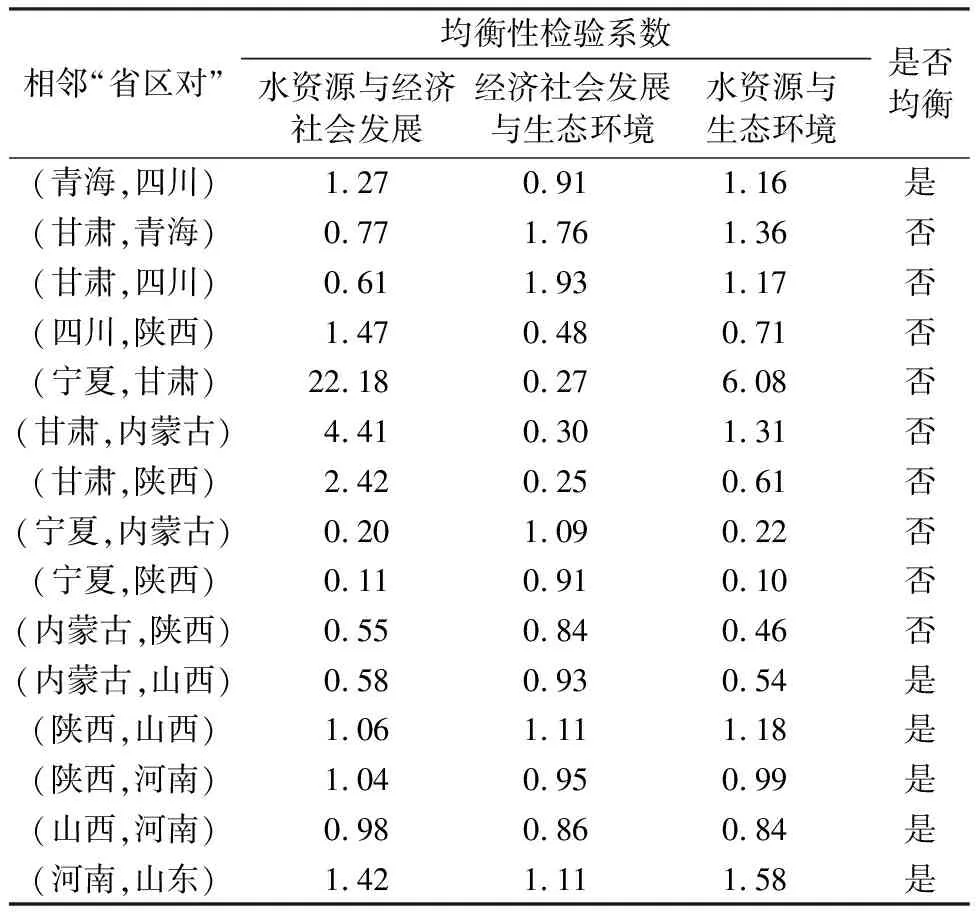

根据式(7)、式(9)和式(11),分别计算得到相邻“省区对”每两个子系统间的均衡性检验系数,计算结果如表4所示。借鉴吴丹等[42]研究成果并基于黄河流域特点及专家咨询意见,取ηmin=0.6,ηmax=1.67。此外,为更加直观地分析流域发展不均衡程度,将不均衡程度分为以下3个等级:当计算得到的均衡性检验系数在[0.5,0.6)或(1.67,2]时,判定为轻度失衡;当均衡性检验系数在[0.25,0.5)或(2,4]时,判定为中度失衡;当均衡性检验系数在(0,0.25)或(4,+∞)时,则判定为重度失衡。不同子系统间各相邻“省区对”的失衡情况如表5所示。

表4 各相邻“省区对”子系统间均衡性检验系数

表5 不同子系统间各相邻“省区对”失衡程度定位

由表4可知,黄河流域的15个相邻“省区对”中,只有5个相邻“省区对”子系统间的发展是均衡的,而流域整体呈现发展极不均衡的状态。3个子系统间的两两均衡性诊断情况如下:

a.水资源系统与经济社会系统空间均衡性诊断。由表4和表5可知,在水资源系统与经济社会系统空间均衡性诊断中,有7个“省区对”在水资源可承载水平与经济社会发展水平的均衡性诊断中呈不均衡状态。青海、四川和甘肃3个上游省份组成的“省区对”是均衡的,中下游陕西、山西、河南和山东4个省份组成的“省区对”也全部均衡,可见流域内部集结了两个“小团体”,这两个“小团体”内部水资源可承载水平和经济社会发展水平是相当的。然而由于流域跨度较大以及极个别省区的特殊性,流域整体空间均衡状况呈现较大的差异性。宁夏与甘肃、内蒙古和陕西形成的3个“省区对”处于重度失衡状态,宁夏缺水严重制约了其水资源可承载水平。这意味着在水资源系统与经济社会系统的空间均衡性诊断中,宁夏是最关键的制约区域。

b.经济社会系统与生态环境系统空间均衡性诊断。由表4和表5可知,在经济社会系统与生态环境系统空间均衡性诊断中,上游青海和四川组成的“省区对”处于均衡状态,中下游陕西、山西、河南和山东组成的“省区对”也是均衡的。“省区对”不均衡程度集中于轻度失衡和中度失衡。甘肃生态保护水平较高,但极低水平的经济效益和社会发展使其与相邻省区形成强烈反差,严重抑制了其与附近省区间的经济社会与生态环境均衡性,以至于同接壤省区均不均衡。四川和陕西两省组成的“省区对”也处于不均衡状态,由数据追溯到四川较高的污水处理投资指数使其生态保护水平高于陕西,但其经济社会发展水平远低于陕西,导致其与陕西呈中度失衡状态。

c.水资源系统与生态环境系统空间均衡性诊断。由表4和表5可知,在水资源系统与生态环境系统空间均衡性诊断中,共有5个“省区对”呈现不均衡。青海、四川和甘肃3个上游省份组成的“省区对”是均衡的,中下游陕西、山西、河南和山东 4个省份组成的“省区对”全部均衡。宁夏同相邻 3个省区均呈重度失衡状态,究其原因在于宁夏的水资源可承载水平与其他省区相差过大,水资源短缺抑制生态环境系统的良性循环。山西省水资源可承载水平高于内蒙古,但其严重的水体污染以及低水平的污水处理能力使其生态保护水平较低,导致山西和内蒙古在水资源与生态环境均衡性评估中呈轻度失衡状态。

4 结论与建议

4.1 结论

a.黄河流域水资源可承载水平呈南高北低的分布形态,同降雨量分布总体保持一致;经济社会发展水平上游低,中下游较高;生态保护水平西高东低,表明黄河流域仍面临着水资源、经济发展、生态环境水平不平衡的问题。青海、四川、甘肃等上游地区生态环境极其脆弱,但目前生态保护水平良好,这是多年来生态工程建设的成果,然而经济社会发展水平却很低。上游区域的经济社会发展对水和生态的影响更明显。

b.黄河流域绝大部分省区内部水资源、生态环境与经济社会3个子系统已达到初级和中级协调发展阶段,但在相邻“省区对”3个子系统间的两两均衡性检验中发现,流域整体呈现发展极不均衡的状态。位于黄河流域两端的省区组成的相邻“省区对”子系统间的发展是均衡的,呈现一定的聚类现象,但是由于上下游之间区位条件差异过大以及个别省区的特殊性,导致流域整体呈不均衡状态。

c.宁夏、内蒙古和山西是水资源与经济社会、水资源与生态环境发展不均衡的重要抑制性区域,甘肃严重影响了省区间经济社会与生态环境发展的均衡性。宁夏、山西、甘肃和内蒙古这4个省区严重抑制了黄河流域的高质量空间均衡发展,需特别关注。

4.2 建议

a.黄河流域水资源分布不均,总体水资源开发利用率较高,而利用效率却较低,部分省区如宁夏、内蒙古等面临严重的水资源供需危机。各省区需坚持水资源空间均衡原则和“四水四定”方针,把水资源作为最大的刚性约束,合理规划人口、城市和产业发展;统筹优化生产生活生态用水结构,深化用水制度改革,用市场手段倒逼水资源节约集约利用,推动用水方式由粗放低效向节约集约转变。

b.准确把握上中下游的自然条件差异、经济条件差异,分区分类推进保护和治理,因地施策促进特色产业发展,培育经济增长极,打造开放通道枢纽,带动全流域高质量发展。作为中国较早的农业经济开发地区,黄河流域从上游的宁蒙河套平原、中游的汾渭盆地到下游的引黄灌区都是重要的农业生产基地,可根据当地生产要素禀赋,发展特色农业和高效节水农业等,推动现代化农业的快速发展。上游省区在重点保护生态环境的基础上,可依托黄河文化、国家湿地、森林公园,大力发展特色旅游产业。中游内蒙古、山西等以能源、原材料为主的重工业发展省区,应推动资源依赖型企业的绿色化转型,探索生态治理背景下的可持续发展道路。下游省区具备沿海优势,可加强人才和先进技术设备引进,发展高新技术产业,充分发挥黄河流域龙头省区的作用。

c.黄河流域陕西、甘肃、青海、宁夏、四川等地是“丝绸之路经济带”的重要省区,应借助“一带一路”、西部大开发战略、黄河流域生态保护和高质量发展重大战略带来的政策红利叠加效应,抓住机遇,进一步加强区域联动。同时发挥山东、内蒙古、陕西等经济基础较好省区的辐射能力,带动甘肃等经济社会发展水平较低的省区,解决区域内发展不平衡现象。

d.黄河流域两端有局部聚类现象,但是东部和西部发展水平差异较大,东西部之间不能形成良好的联动效应,需在形成城市群发展的基础上破除跨区域的行政壁垒,加强省际联系,共同保护和合理开发流域资源。