都市防洪堤加高工程对滨水建设用地的影响分析

陈建明,邓舒月,朱桂娥,李 明,盛根明

(1.河海大学商学院,江苏 南京 211100; 2.上海勘测设计研究院有限公司,上海 200434)

受全球气候变化、海平面上升、地面沉降等自然环境因素的影响,国内许多城市水位出现了趋势性抬高。为了满足防洪需求,现阶段常用建设外围防洪工程或域内堤防工程以提升防洪体系的防洪标准。外围防洪工程常常面临设计难度大、投资需求大等问题,因而大多城市采用域内堤防工程并持续加高加固来实现防洪的目的。作为经济发达与人口聚集区,上海、广州等大都市的土地是一种价值极高的社会资源,位于都市核心区的滨水建设用地更是类型复杂,因此在城市用地紧张的情况下防洪堤不断加高的需要与都市土地开发利用形成了一定的矛盾。在滨水区进行防洪堤加高设计时应结合当地的实际情况和社会影响进行分析。本文以Y市为例,通过分析都市防洪堤加高工程对于滨水建设用地的影响,探索适合社会经济可持续发展的防洪路径。

1 相关研究综述

1.1 防洪堤加高工程

防洪堤加高是在堤防防御能力不足时采取的提升堤防抗洪能力的有效措施[1]。我国河流众多、水系广布,防洪形势严峻,长江、黄河等各河段的堤防体系先后经历过数次的加高加固[2-3],但防洪堤一味加高可能带来一些不利影响,如加剧建设用地紧张的局面[4],占用高价值土地资源[5],产生噪声和空气、灯光污染等[6-7],影响人们的生活环境[5-6],对自然生境、植物及动物生长造成干扰[5,8]。由此,人们对防洪堤加高加固提出了新要求:李洪源等[9]最早提出堤防建设要以美化环境景观为前提;李长安[10]提出未来堤防应注重生态保护和景观修复功能;周宏等[11]则明确了城市防洪要与河道水系、道路交通、园林绿地、环境保护等相衔接;郝伟等[12]也提出堤防要兼具安全、生态、景观和文化等多样化功能;马向明等[13]的万里碧道思想更是对堤防生态文明建设提出了更高要求。

1.2 滨水建设用地管理

滨水区是指城市中与水体毗邻的区域,从人类活动的角度考虑,主要指临近河流、湖泊、海洋的2~3km范围。20世纪八九十年代以来,随着经济的发展,人水互动频繁,我国对滨水建设用地的管理研究也不断深化。刘博敏[14]提出到2010年后我国城市呈现向滨水区域发展的趋势,滨水建设用地的合理利用及管理可以帮助恢复与提升城市的发展活力,促进城镇与地区的发展;寇思飞等[15]提出了土地集约利用对防洪工程与社会经济发展的重要性;唐亚男等[16]概括了人对滨水土地的作用关系,认为滨水空间是人对于建设用地的多功能利用。

对于如何开发管理滨水建设用地,温海珍等[17]评估并验证了杭州西湖周边住宅用地的价值受到自然环境、设施情况、邻里环境及区位距离的影响;周超[18]则提出滨水土地的价值受到滨水区域环境因素的影响,将土地景观丰富度、教育配套、交通状况、距购物中心的距离、距地铁站的距离等作为影响滨水土地价值的变量;金云峰等[19-22]则将自然生态、历史人文、交通可达性、设施密度等滨水空间环境因素作为活力影响因素,为滨水建设用地价值提升指明了方向。

2 研究方法

2.1 都市防洪堤加高工程对滨水建设用地价值的影响

2.1.1国有建设用地价值影响因素

国有建设用地价值影响因素有一般因素、区域因素和个别因素[23-24]等。一般因素是指影响地价的普遍性因素,通常包含经济、社会及行政等共性因素,对建设用地产生同等影响,因此极少对一般因素进行评估。区域因素与个别因素属于特性因素,个别因素是指建设用地本身的因素,如宗地形状、宗地面积、临街状况等;区域因素是指区域内的特性因素,随着区域环境的变动而变化,决定着空间活力与土地的价值[18,22]。

2.1.2影响机制分析

综合国有建设用地价值影响因素,都市防洪堤加高工程对建设用地的一般因素与个别因素造成的变动小,暂不考虑。结合阮娅等[5-8]的研究,防洪堤过度加高对滨水建设用地区域因素存在重大影响,因此仅考虑影响建设用地价值的区域因素。

根据北京市人民政府、广州市规划和自然资源局、上海市规划和自然资源局公布的地价成果及修正体系,不考虑繁华程度这一区域因素,以交通条件、基本设施、环境状况、城市规划作为影响因素,都市防洪堤加高工程影响机制主要有:①通过阻碍或改变对外交通便利度、道路通达度,影响滨水建设用地的交通条件;②占用或损毁基础设施与公用设施,影响滨水建设用地的基本设施;③通过损害环境质量、自然景观与人文景观,影响滨水建设用地的环境状况;④通过改变城市规划发展及潜力,对滨水建设用地的城市规划产生影响;⑤通过影响交通条件、基本设施、环境状况与城市规划,影响滨水建设用地的价值。

2.2 评价指标体系

根据都市防洪堤加高工程对滨水建设用地价值的影响因素,构建都市防洪堤加高工程对滨水建设用地影响评价指标体系,包含4个一级指标以及8个二级指标。

a.交通条件:①道路通达度,包括通行时间及成本、交流机会等;②对外交通便利度,指对区域外部联系的便捷度。

b.基本设施:①基础设施,指日常生活所必需的水、电、气、信等市政工程设施;②公用设施,指与文娱生活相关的公共服务设施,如公园、学校、文体馆等。

c.环境状况:①环境质量,包括大气、土壤、水、植物等的环境质量;②自然景观,指视野、空气、风景等带来的感官效果;③人文景观,指城市的文化风貌与历史内涵。

d.城市规划:规划发展潜力,指该区域规划发展的方向和潜力。

若指标评价值为正数,则都市防洪堤加高工程对该指标呈有利影响,评价值越大,影响越有利;若指标评价为负数,则都市防洪堤加高工程对该指标呈不利影响,评价值越小,影响越不利。

2.3 评估模型

基于影响评价指标体系,构建都市防洪堤加高工程对滨水建设用地影响评估模型[25],分层次构建评价要素并确定指标权重,通过专家咨询获取对指标的评价值,以中心点三角白化权函数处理专家评分,去除信息冗余,运用模糊评价法得到各指标、各层次及整体的评价结果。

2.3.1确定评价要素

a.评价对象集:

b.评价因素集:

U={U1,U2,U3,U4}=

{U11,U12,U21,U22,U31,U32,U33,U41}

(1)

式中:U1、U2、U3、U4为4个一级指标;U11、U12、…、U41为8个二级指标。

c.评语集及评价等级。将都市防洪堤加高工程对滨水建设用地的影响分为5个等级:

V={V1,V2,V3,V4,V5}={优,较优,一般,较劣,劣}

(2)

2.3.2层次分析法计算指标权重

利用层次分析法,根据影响因素取值范围判断准则层和指标层中指标的相对重要性,得到各准则层和指标层要素的相对权重,构建组合权重矩阵W。

2.3.3德尔菲法专家评分

采用德尔菲法,向若干城市规划与建设管理、水利建设、房地产管理等方面的专家进行调查函询,按照滨水建设用地估价中影响系数的取值范围及等级进行打分,评估都市防洪堤加高工程对滨水建设用地的影响值。将n位专家对m项指标的评分汇总,组成评价矩阵D:

(3)

2.3.4中心点三角白化权函数

利用中心点三角白化权函数可有效去除信息冗余,获得聚类评价。利用灰色聚类以5个评价等级确定5个灰类,将第k个专家对于第i个指标的评价因素取值dki代入中心点三角白化权函数,求得权值fx(dki):

(4)

式中[λx-1,λx+1]为指标i的第x灰度。

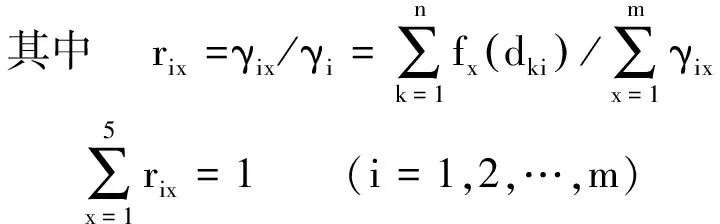

根据灰色综合权值rix,构建灰色评估权矩阵R:

(5)

式中:γix为指标i第x类评价的灰色统计数;γi为指标i的总灰色统计数。

2.3.5模糊综合评价法评价影响水平

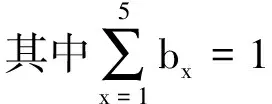

利用模糊综合评价法刻画各指标对目标的影响程度与关系。模糊综合评价矩阵B为

B=WR=(ω1,ω2,…,ωm)·

(6)

归一化后,利用评价等级矩阵,得到最终评价等级结果Z:

Z=B·V=(W·R)·V

(7)

3 实例分析

Y市是我国沿海国际化大都市,由于河湖海相连、地势低平、季风气候显著且台风频发,Y市防洪风险与日俱增。为提升防洪标准,可选择新建河口闸等外围防洪工程或加高堤防工程,各工程方案投资效益及风险各有利弊。为了进一步提供方案比选依据,采用构建的评估模型,对Y市河流市区段滨河纵深2km内的1~4级城镇建设用地进行影响评价。

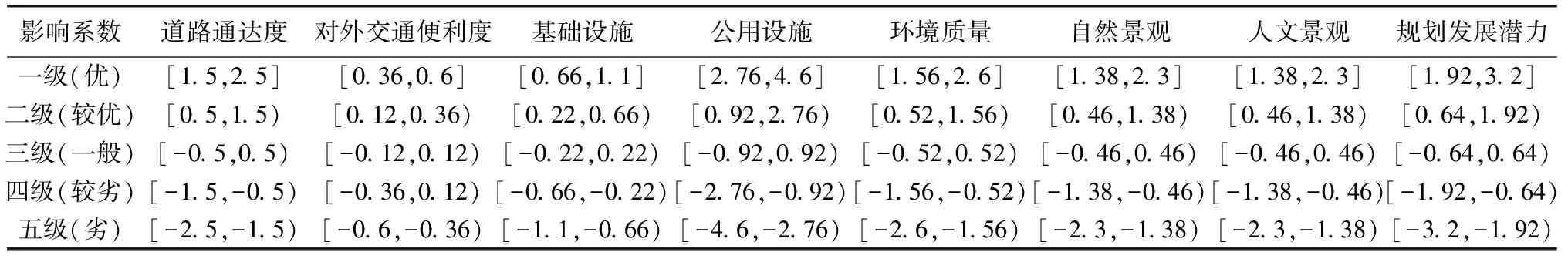

3.1 评价值等级划分

为了便于专家评分,以影响地价的系数作为评价值。在2020年Y市1~4级地价修正体系取值范围内,将滨水建设用地影响因素评价值进行分级,各因素评价值与评价等级见表1,评价值为正,表示正向影响,评价值为负,表示负向影响。

表1 Y市防洪堤加高工程对滨水建设用地影响因素评价值分级

将评价结果分为5个等级,一级(优)V1取值范围为[3,5],二级(较优)V2为[1,3),三级(一般)V3为[-1,1),四级(较劣)V4为[-3,-1),五级(劣)V5为[-5,-3),选取各等级中间值,确定综合评价等级矩阵V=(4,2,0,-2,-4)。

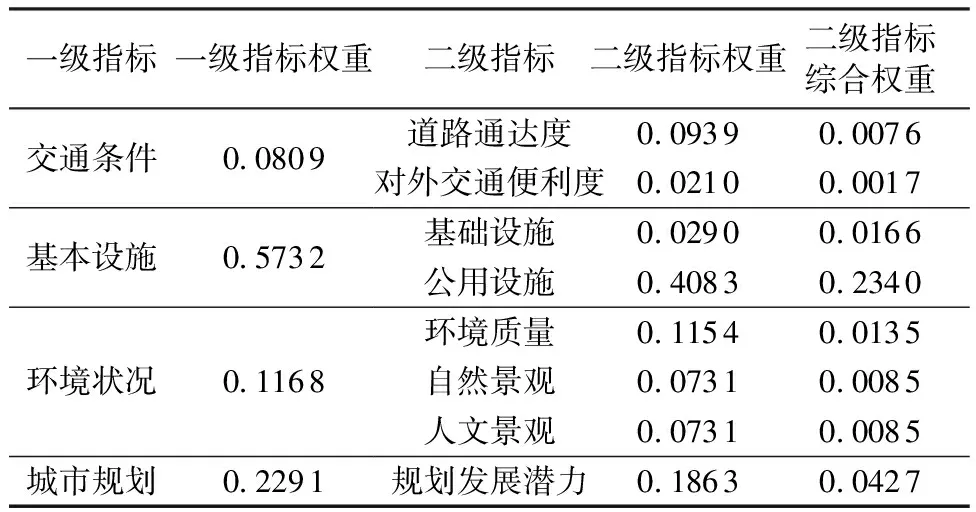

3.2 指标权重的确定

相对重要性以2020年Y市1~4级滨水建设用地修正系数的取值范围作为依据,取值上限越高或下限越低,则代表该指标影响水平越高,重要性越高。采用九标度法,重要性判别如下:两项指标取值上限差值为0,重要性级别为1,即同等重要;两项指标取值上限差值大于0并小于或等于0.5,重要性级别为2;两项指标取值上限差值大于0.5并小于或等于1,重要性级别为3;以此类推,两项指标取值上限差值大于3.5并小于或等于4,重要性级别为9。对于二级指标判别,一致性检验因子均为0;对于层次总排序,一致性检验因子为0.042,一致性比率为0.048,均通过一致性检验。

运用层次分析法,根据相对重要性判别,确定指标权重如表2所示。

表2 Y市防洪堤加高工程对滨水建设用地影响的评价指标权重

3.3 专家咨询评分

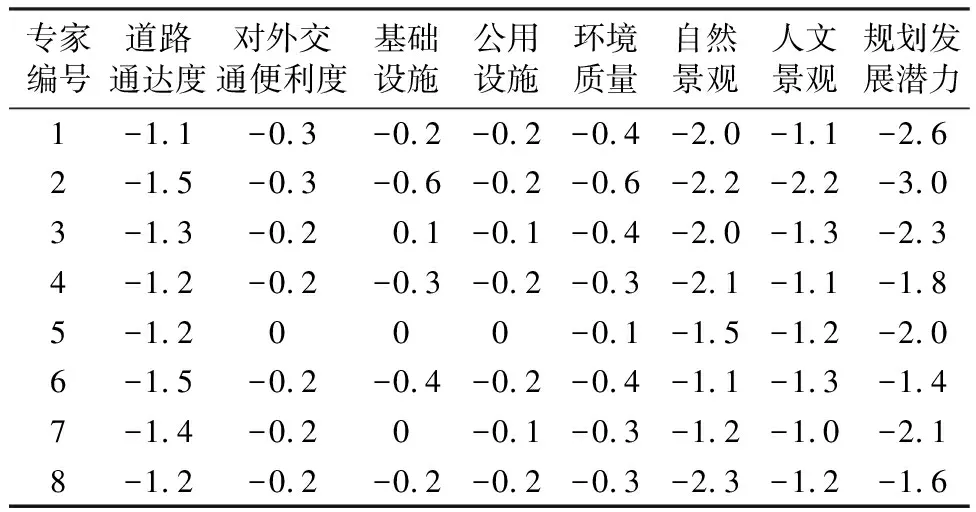

邀请8位专家学者组建专家组,根据都市防洪堤加高工程对滨水建设用地建立影响评价指标体系,参照表1评估Y市防洪堤加高工程对滨水建设用地的影响,并对各项评价指标进行赋值,见表3。

表3 Y市防洪堤加高工程对滨水建设用地影响的专家调查评价值

3.4 灰色评估权矩阵

运用式(3)处理专家调查评价值,并根据式(4)(5)计算评价指标各类评价的γix与γi,得到rix,构建灰色评估权矩阵R:

3.5 模糊综合评价及结果分析

3.5.1模糊综合评价的计算

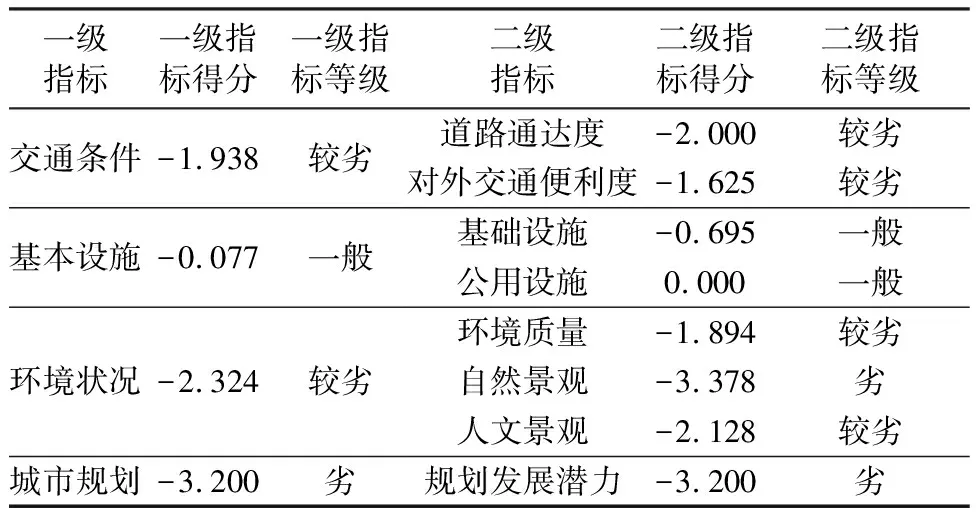

利用综合评价等级矩阵V对都市防洪堤加高工程影响滨水建设用地的水平进行综合评价,根据式(6)(7)得到评价结果。一、二级指标评价结果见表4,最终得到都市防洪堤加高工程对滨水建设用地的影响评价结果为-1.17,评价等级为较劣。

表4 Y市防洪堤加高工程对滨水建设用地影响综合评价结果

3.5.2评价结果分析

根据综合评价等级,优代表有利影响,较优代表较有利的影响,一般代表影响程度一般,较劣代表较不利的影响,劣代表不利影响。

a.从目标层分析,防洪堤加高工程对Y市滨水建设用地整体产生较为不利的影响。

b.从一级指标分析,防洪堤加高工程对城市规划呈不利影响,对环境状况呈较为不利的影响,对交通条件呈较为不利的影响,对基本设施呈一般影响。

c.从二级指标分析,存在不利影响的指标为自然景观、规划发展潜力。Y市防洪堤加高工程可能会改变河道与绿地的自然形态,持续加高堤顶也将遮盖滨河视野,还可能占用社会及经济资源,影响经济、社会原有发展轨迹,不利于城市经济发展目标的实现与城市规划管理。

较为不利影响的指标主要有:①人文景观,可能拉开人与水的亲近距离,不利于空间范围内已形成的河流人文景观生态圈延续发展;②道路通达度、对外交通便利度,可能会改变滨水道路基础、占用现有的交通路网;③环境质量,在施工过程中会产生一定的噪声与空气污染、水土流失。

一般影响的指标有基础设施和公用设施。Y市防洪堤加高工程可能占用水电等基础设施,但对大型公共设施移用或损毁的可能性很小。

4 结论与建议

4.1 结论

都市防洪堤加高工程可能对滨水建设用地产生较为不利的影响:对滨水区域的自然景观、规划发展潜力产生明显的不利影响;对道路通达度、对外交通便利度、环境质量、人文景观产生较为不利的影响;对基础设施、公用设施呈一般的影响。

4.2 建议

a.优化防洪堤加高方案。优化防洪堤加高方案应有序协调与城市规划、景观美化、道路建设、设施配备的关系,开发防洪堤多样化功能。首先,在城市规划中,将防洪堤加高工程设计与城市建设规划相融合,建立合理的投资估算与资金使用方案,引入PPP等市场化模式,吸收社会资本,协同各方利益带动滨水经济;根据城市用地性质和功能,确定其最优加高堤线长度及征用土地范围,对公益性工程土地进行合理补偿。其次,在堤防设计上可选用土筑堤坝,将污染小、易绿化的土石堤型应用于加培堤面,在现有堤防绿化手段的基础上,考虑设置护岸结构物或修建人工生态驳岸等措施,合理结合自然岸线资源,建设亲水文化平台,构建人水互动空间。加高堤顶部分可使用混凝土浇灌,调整坡度,减小对外占地的影响。防洪堤后续开发与完善,应持续恢复河道生态,利用新型数字化通信手段进行环境管理与监督,完备河堤走廊、亲水文化平台等设施,开发利用部分堤外地块,完善配套娱乐休闲设备及场地,以良好的生态与历史人文为基底,融合地方旅游与河岸宜居滨水住宅,打造滨水区域居住、商业、旅游、休闲等全功能空间。

b.选择替代性外围工程。对替代性外围工程做好可行性及效益评估工作,在可行的投资金额和工程量范围内,选择不利影响更小、效益更大的替代工程方案。以河口建闸为例,当遭遇千年一遇的风暴潮时,河口闸的关闭可以有效地控制水位,避免防洪堤薄弱环节的出险,从而成为替代防洪堤加高工程的有效选择,且由于选址偏僻,占用土地成本较低,对城市发展环境的影响较小,工程建设后的自然环境恢复也相对容易。

c.确立完善的非工程措施。解决城市洪涝问题不能仅依靠工程手段,还要重视非工程措施的重要作用,削减盲目的工程建设对滨水地区发展的影响。要做好城市总体规划、专项规划、详细规划,从不同层面布局非工程防洪工作,以立法的形式明确相关单位的责任义务与协调机制,建立健全洪涝灾害预警制度与应急体系,利用信息化技术手段,提升城市极端降雨的预报能力,针对突发性灾害完善预警方案和应急方案,以减少洪涝灾害应急响应时间,为政府、群众及时避险留足空间。