基于运量预测的赣粤运河开发综合效益

陈振春,谢凌峰

(广东省交通运输规划研究中心,广东 广州 510199)

在以高质量发展为时代主题的背景下,内河航运作为综合交通运输体系的重要组成部分,地位和作用愈发凸显[1-2]。赣粤运河连接了长江水系和珠江水系,形成了新的南北水运大通道,其开发建设与交通强国战略和高质量发展的阶段目标相契合[3],线路方案已列入《国家综合立体交通网规划纲要(2021—2050年)》和正在编制的《全国内河航道与港口布局规划(修订)》。

运量预测是交通基础设施建设及未来航运发展的主要依据,也是水运行业研究的重点。赣粤运河新开河段长、投资大,制约和影响因素较多,产生的综合效益涉及面很广且存在不确定性。合理预测赣粤运河的运量,全面分析赣粤运河开发产生的综合效益,论证赣粤运河开发的可行性、合理性和必要性,研判长周期新格局下运河在综合运输通道网络中的价值和功能,是其综合效益评估的重要前提。

内河航运是运输方式适应高质量发展的改革方式之一,运河建设能够从多个层面发挥重大作用[4]。内河航运不仅能通过其基础功能完善综合交通发展体系,更有助于不同腹地之间经济的互补和协同发展[5-6]。关于内河航运建设的社会效益,Kotowska等[7-8]研究指出,改善内河航运等水路基础设施有助于发展沿河旅游业,还能够降低失业率并增加地区投资吸引力,从而促进社会效益的提升。此外,与其他交通运输相比较,水运具有节能、绿色、低碳的优势,能够降低运输过程中的能耗,缓解碳排放给环境带来的负面影响[9]。因此,内河航运的生态效益同样不可忽视。

目前关于运量预测的方法众多,主要包括灰色模型法、神经网络分析法、指数平滑法、回归分析法及四阶段分析法等[10-16]。然而,一般的运量预测方法往往侧重于分析单条航道运量的变化,没有同时考虑周围环境改变造成的影响。根据赣粤运河建设的实际情况,可以看出沿河经济、社会与环境的发展变化与运河交通运量紧密相关。本文基于高速公路与铁路的货运量现状,结合定性预测分析法和时间序列平滑预测法,对广东省陆路交通的综合运量进行预测,以此得到赣粤运河建成后近期及远期的运量。在此基础上,多角度剖析赣粤运河开发产生的综合效益。

1 赣粤运河建设概况

中华人民共和国成立以来,国家有关部门和赣、粤两省先后开展了多次查勘和研究,积极推进赣粤运河的规划建设。2021年3月6日,根据《交通强国建设纲要》和《国家综合立体网规划纲要》,按照中央领导的批示精神和交通运输部的有关要求,交通运输部联合赣、粤两省政府,印发了《赣粤运河重点问题专项研究推进工作方案》。赣粤运河是完善国家高等级航道“四纵四横”布局、打造全国内河水运新发展格局的世界性工程,也是加快建设内陆双向开放新高地的战略性重大工程。

赣粤运河连接长江与珠江水系,北起长江鄱阳湖口,沿赣江向南,跨分水岭与北江相连,至西江三水河口,全长约1148km,其中鄱阳湖口至赣州段全长约590km,赣州至韶关段全长约300km,韶关至三水河口段全长约258km。

2 赣粤运河运量预测

2.1 预测方法

2.1.1定性预测分析法

定性预测分析法是根据各方面专家的专业经验和知识,对过去和现在发生的问题进行综合评判分析,从中找出规律,以对未来的情况进行预估。在赣粤运河的运量预测过程中,根据业内专家的意见对多方面细节进行了多次调整,以使得预测结果更具可靠性,更符合实际情况。

2.1.2时间序列平滑预测法

时间序列平滑预测法是根据时间序列反映的发展过程及趋势进行类推及延伸,以预估若干年后可能达到的水平。本文结合定性预测分析法,以时间序列平滑预测法中的加权移动平均法,得到赣粤运河未来货运量的预测结果。

设时间序列为y1,y2,…,yt,…,加权移动平均的计算公式为

(1)

式中:Mtw为t期加权移动平均数;wi为yt-i+1的权重,体现了yt在加权平均数中的重要性;N为距离预测年的时间,a。

利用加权移动平均法进行预测,即以第t期加权移动平均数作为第t+1期的预测值,其预测公式为

(2)

2.2 高质量发展背景下赣粤运河发展的宏观环境

2.2.1产业布局态势

根据欧美发达国家产业布局发展经验,结合我国产业发展历程和发展规划,我国工业产业布置将呈现继续向沿海和沿江地区集聚的趋势,特别是钢铁、石化等重化工业,将逐步向沿海地区转移。

由于东部沿海地区为出口加工型的发展模式,在制成品生产过程中,关键的装备和材料都来自国外,而中西部和东北地区装备制造和材料工业等没有能够很好地融入东部地区的生产体系,因此东部沿海地区的发展对中西部及东北地区产业发展的带动作用不强。此外,随着中国逐步推进产业升级,产业从劳动密集型逐步向知识技术密集型提升,同时国内劳动力等要素价格上涨,税费等成本相对较高,一些低附加值的劳动力密集行业考虑转移至成本更低的国家。

2.2.2人口流动态势

通过分析近年来全国人口分布的变化特征,我国人口分布呈现追随产业流动、逐步向东部沿海和大都市圈集聚的态势。

根据目前已公布的省份和城市层面的第七次人口普查数据,我国人口的空间分布呈现进一步集聚的趋势。东部地区人口占39.93%,中部地区占25.83%,西部地区占27.12%,东北地区占6.98%。与2010年相比,东部地区人口所占比例上升2.15%,中部地区下降0.79%,西部地区上升0.22%,东北地区下降1.20%。

2.2.3城镇化发展态势

进入“十三五”时期以来,中国城镇化水平持续快速提高,国家先后制定实施了京津冀、长三角、珠三角等19个城市群发展规划。目前,以19个大城市群为主体的“两横三纵”发展格局基本形成,19个城市群承载了全国70%以上的人口,贡献了80%以上的国内生产总值,以京津冀、长三角、珠三角为代表的三大城市群,在国家经济社会发展中的龙头作用突出,辐射带动作用明显。未来,我国城镇化布局将逐步形成以城市群、都市圈和中心城市为引领,大、中、小城市与小城镇协同发展的城镇化规模新格局。

2.2.4综合交通发展态势

近年来,我国交通固定资产投资持续高位运行,以铁路为主干、以公路为基础、水运和民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网日益完善。从国家综合立体交通网布局和赣、粤两省综合交通网布局看,已分别形成以粤港澳大湾区、长三角经济区为核心向内辐射的交通网络,两大城市群间的大宗货物运输主要由沿海运输承担,旅客往来主要通过高铁和航空。

2.3 赣粤运河主要辐射影响范围

从发达国家的产业布局特征与我国城市、人口和产业布局现状、趋势看,在工业化中后期,人口更多地向大城市群集聚,产业更多地向沿海地区和大城市群便利连接地区集聚。赣粤运河的建设,对赣州、韶关地区承接产业转移、城市扩张、人口导入的作用相对有限,预计赣粤运河建设带来的诱增量规模不大。

从国家综合立体交通网布局和赣、粤两省综合交通网布局看,粤港澳大湾区、长三角经济区两大城市群间的大宗货物主要由沿海运输承担,同时,京九铁路—赣韶铁路—京广铁路线路走向基本与赣粤运河水运通道平行,赣粤运河难以成为联系粤港澳大湾区和长三角经济区的主通道。基本可以判断赣粤运河的水运量主要是运河沿线地区的生成量,过境运输较少;来源主要是公路转移运量,从铁路和海运转移的量相对有限。

从赣、粤两省产业布局和综合运输网络来看,粤北地区的货物流向主要是粤港澳大湾区,江西吉安以北区域主要是长江流域,赣南地区目前主要是长江流域、东南沿海和粤港澳大湾区三个方向。赣粤运河有利于增强赣南地区与粤港澳大湾区的运输通道功能,促进赣南地区进一步融入粤港澳大湾区。

综上所述,赣粤运河的主要影响范围仅为韶关市、赣州市和吉安市,吉安以北区域在赣粤运河的过境运量相对较少。

2.4 赣粤运河通道货物运输状况

赣粤运河通道目前以公路、铁路运输为主。分析通道内与直接腹地相关的陆路交通现状,粤境内承担北向出省的分别为韶赣高速(南接乐广高速与京港澳高速,主要陆路交通为高速公路与铁路,广东省与江西省相连的高速公路有5条,自西向东分速)、大广高速、龙河高速、广龙高速、济广高速;通道内现有铁路线路主要有京广铁路、京广高铁、京九铁路以及赣深高铁。

赣粤运河位于京港澳大通道内,当前现状高速公路通道充足,除节假日拥堵外,日常通行能力大量富余;通道内的2条客货铁路线及2条客运专线现状通行压力大,现存的富余通行能力不大。

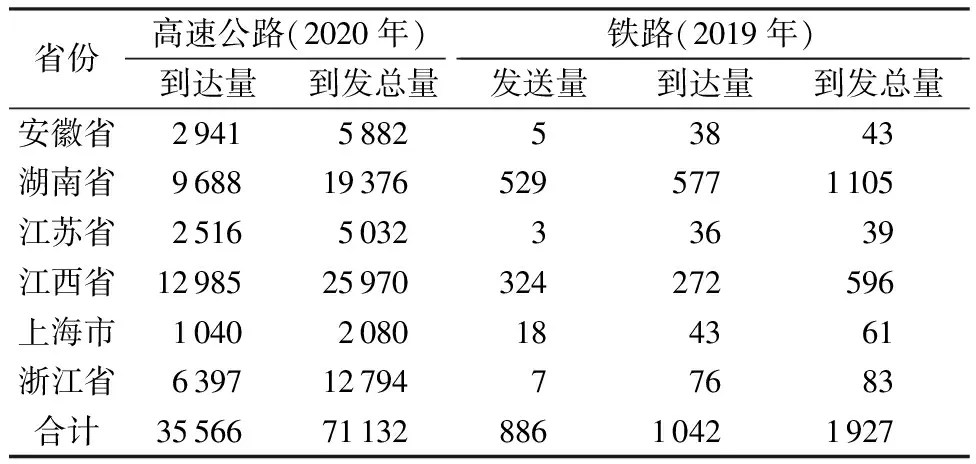

广东省与各腹地省份间的货运量现状如表1所示。铁路方面,受现状铁路布局的影响,广东省与湖南省的货运量最高,其次为江西省,其余长江中游及长三角地区几个省市的货运量远低于湖南省与江西省。

表1 广东省至北向腹地各省的货运到发量 单位:万t

2.5 赣粤运河运量预测结果

基于高速公路与铁路的货运量现状,采用定性预测分析法获得行业内专家的建议,并结合时间序列平滑预测法,对广东省陆路交通的综合运量进行预测。预测得到2025和2035年各综合货运通道的货运量,其中广东省与江西省、湖南省之间综合运输通道货运量预测结果如表2所示。

表2 广东省与江西省、湖南省之间综合运输通道货运量预测结果

从以往各相关研究成果来看,赣粤运河水运量预测的结果相差较大,这主要是面临的运输发展形势不同、所采用的研究方法不同以及未来政策的不确定性等造成的。根据赣粤运河综合运输通道功能和腹地经济社会情况,结合类似项目案例进行分析,铁路和海运转移运量相对较小;货物以煤炭、矿石、矿建材料、钢材、集装箱等大宗货物运输为主,客运以区间航线为主,其中,受国家“双碳”战略、城市发展进程等影响,矿建材料、煤炭等运量存在较大的不确定性,预计2035年后将处于逐步减少并趋于稳定的态势。

从大趋势看,赣粤运河建成至少在2030年以后,那时我国总体上已处于后工业时期,基建强度逐步减弱,工业产业格局趋于稳定。结合产业、人口、城镇化和综合交通发展态势分析,赣粤运河带来的诱增量有限。根据《广东省综合立体交通网规划》,预计2035年珠三角至江西方向的货运量为23500万t,按照水运占比5%左右,预测公路和铁路转移运量约为1180万t,再考虑运河带来的诱增量及福建、浙江等方向的转移运量,预计2035年赣粤运河水运量在1500万~2000万t;2035—2050年的水运量基本维持在1500万~2000万t的水平。

3 赣粤运河综合效益分析

3.1 经济效益

3.1.1直接经济效益

3.1.1.1 降低运输物流成本的贡献

采用有无项目对比法分析赣粤运河建成对降低运输物流成本的贡献。有项目是指研究的运输系统为满足某种运输需求而拟建的项目在实施后将要发生的情况;无项目是指不实施该拟建项目,既有运输系统在计算期间将要发生的情况。该方法将有项目和无项目时的社会投入之差作为项目的费用,将有项目和无项目时产生的效益或运营成本之差作为项目的效益。

B=CwQLw-CyQLy

(3)

式中:B为运输费用节约效益,万元;Cw、Cy分别为无项目和有项目时的单位运输费用,元/(t·km);Lw、Ly为运输距离,km;Q为货运量,万t。

赣粤运河开通前后,运输物流成本节约主要是由公路和铁路运输转为水运产生的成本下降。目前,赣粤运河腹地的货物类型主要包括煤炭、矿石、钢铁、水泥、粮食、集装箱等适合水运、附加值较低的大宗货物。

从单位运价来看,结合现有内河数据,得到不同运输距离内河单位水运价格,基本在0.03~0.1元/(t·km)范围:里程100km以下为0.1元/(t·km);100~<200km为0.8元/(t·km);200~<500km为0.06元/(t·km);500~<1000km为0.05元/(t·km);1000~<1500km为0.04元/(t·km);1500km以上为0.03元/(t·km)。

根据交通运输部网站发布的《全国道路运输价格与成本监测信息(第一期)》,普通整车平均合理运输成本基本在0.23~0.42元/(t·km);根据国家铁路正式运营线路统一运价,铁路平均运价基本在0.15~0.25元/(t·km)。可见,内河水运单位价格明显低于公路和铁路,多为铁路的1/2,公路的1/4。

由于目前赣南、粤北等地铁路尚未达到饱和状态,因此,考虑水运量主要由公路运输转移而来,由越岭段水运量构成。根据运量预测结果,赣粤运河建成投产后越岭段运量为1500万~2000万t,水路平均运输距离约为600km,公路平均运输距离为350km。公路运输价格按照运输距离200~400km进行取值,为0.386元/(t·km)。根据内河水运单价并结合北江运输现状,取赣粤运河水运单价为0.06元/(t·km),估算赣粤运河开通后,公路转水运节约的运输费用1500万t(2000万t)运量条件下为148650(198200)万元。

因此,可得出赣粤运河开通后,在不计算航运调水成本的情况下,预计每年可节约运输成本14.9亿~19.8亿元。

3.1.1.2 产值增加的贡献

赣粤运河开通后的经济贡献还包括相关运输活动创造的经济增加值,本文仅估算内河航运产生的增加值,暂不考虑港口生产产生的增加值。增加值可采用生产法计算,即增加值等于总产出与中间投入的差。

总产出根据运输总费用进行计算,得到2035年、2050年总产出为54000万元和72000万元。

以江西省境内赣江典型航线湖口—赣州段船舶运行案例数据为参照,估算赣粤运河的中间投入。该段全程606km,假设有1.2万t矿建材料需要运输,船舶全部满载,往返1次需要10d,每艘船舶配员4人,耗油量为2.2t/趟,油价8000元/t,船舶开行12趟,日常保养维修费用13000元/月。

赣粤运河开通后,通行船舶以1000t级船舶为主,因此,每运输1次投入的运输成本包括:燃油成本为17600元/趟,船舶维修保养成本为4333元/趟,则每1000t货物运输606km的中间投入为21933元,单位中间投入为362元/(万t·km)。由此计算赣粤运河1500万t(2000万t)运量条件下中间投入应为32580(143440)万元;赣粤运河水运增加值为21420(28560)万元。

因此,可粗略估算赣粤运河开通后,2035—2050年每年产生的直接经济贡献为2.1亿~2.9亿元。

3.1.2间接经济效益

赣粤运河建设对经济增长的影响除了体现在对国民经济直接创造的经济效益,还体现在对关联行业发展的促进作用。一方面,赣粤运河开发中的水利枢纽建设和航道开挖疏浚需要大量的钢铁、水泥、沥青、砂石和能源等物品,数字航道的建设则需要大量的计算机终端设备、通信设备和相关软件,这些中间物品的生产会带来一定的经济产值。另一方面,作为联通北江与赣江、打通珠江与长江水系的水运通道,将吸引大宗货物及中长距离货运向水运转移,煤炭、钢铁、矿石、家具、农副产品物流仓储等产业将受益明显,货物运输的经济成本和时间成本均显著降低。这些产业的上下游和横向联系的配套产业及关联产业也将间接受益,推动产业增加值的增长。随着赣粤运河功能的日益多元化,运河从运输功能拓展到休闲旅游功能,而因沿途土地而衍生的其他功能都将催生新的产业。

3.2 社会效益

3.2.1加强产业协同发展,提升区域国际竞争力

赣粤运河位于长三角、珠三角、长江中游三大城市群的中心位置,能够直接连通西江航运干线和长江航运干线,并通过珠三角高等级航道网、京杭大运河等构建长江流域甚至京杭运河沿线地区通过内河水运直达珠三角通江达海的新通道。由于现代产业发展呈现都市圈化特征,因此,赣粤运河对珠三角和长三角两个都市圈之间生产要素流动的促进作用不大。但赣粤运河的建设可以进一步将粤港澳大湾区、长江经济带与周边地区紧密结合,增强粤港澳大湾区和长三角地区对周边地区的辐射带动作用,为沿线地区经济产业集聚发展带来新机遇。沿线地区可充分利用长三角、珠三角等区域开放程度高、经济实力强、辐射带动作用大等优势,依托本地资源优势和传统产业基础,参与国内具有广度和深度的产业链架构与合作,积极承接发达地区产业外溢且与沿线经济水平相适应的产业集聚(如电子信息、装备制造等)。但由于沿线可利用开发的土地资源较少,预计可落地的新产业相对有限。目前,珠三角产业向粤北转移的效果并未显现,赣粤运河的建成可为沿线地区特别是粤北、赣南等融入珠三角经济区提供机会,从而进一步优化沿线地区产业布局,加强区域产业协同发展与合作分工。赣粤运河的建设也为未来发达地区中高端产业梯度转移提供了潜在机会,与其相关的上下游产业及各类生产资料会被吸引,产业规模进一步扩大,使其发挥规模效益和集聚效应,促使各沿线产业链不断完善。城市应发挥自身资源优势,推动产业布局发展,优化分工合作,不断提高资源利用水平、就业水平和工业化水平,从而促进城市外向型经济的发展,提升区域的整体竞争力。

3.2.2加快城镇化进程,提高城镇化水平

铁路及公路的辐射表现在点与点之间,而运河的辐射是整个作用面,运河水所到之处,均会带来多元发展机会。由长三角和珠三角目前寸土寸金的沿江岸线可以预见,赣粤运河的开通,将助推江西省南昌城市群、赣南城镇群、吉泰城镇群的发展,并将在未来为腹地城镇化发展打开新的局面,形成新的格局。而韶关市在广东省属于粤北欠发达地区,自广东省实行产业转移以来,韶关市成为第一批承接珠三角产业转移的城市。目前北江乌石—三水河口已实现全线千吨级通航,赣粤运河的建设,将使千吨级航道继续向上延伸。南雄市和始兴县目前城镇化人口比例分别为45.22%和18.86%,尤其是始兴县,经济在韶关市处于末位水平,面临较大的发展压力,赣粤运河将为韶关北部地区注入新的发展动力,促使产业进一步北移,带动周边经济发展,推动韶关北部城镇化进程。赣粤运河水运通道沿岸腹地多为经济落后地区,农业人口比例较大,赣粤运河的建设和通航将从内陆打通中国最发达的长三角和珠三角地区,使工业向沿江腹地快速发展和集聚,从而推动经济社会发展和人口集聚。同时可对不同河段规划与之相适应的工业发展区、生态发展区等,建设宜居城镇,促进周边内陆城镇中心转移。粗略估计,赣粤运河建成后,可以带动、辐射沿岸至少三分之一的农业人口加入城镇化进程。

3.2.3增加就业机会,实现社会公平

赣粤运河的建设和运输活动,是以基础设施建设和运输服务为中间投入的生产活动,其与因消费增加而扩大生产的经济活动等都必须有人力的参与,能够直接或间接地创造大量的就业机会。水运业通过产业关联辐射带动其他诸多产业发展,创造的就业机会更多。可以将其创造就业机会的贡献分为基础设施建设、运输服务增长以及带动相关产业发展三个方面。

a.赣粤运河等基础设施建设创造的直接就业机会。赣粤运河工程总投资预计将达1500亿元,需要规划、设计、施工、养护等各方面人员的投入。按照2013—2018年建筑业投资就业弹性计算 ,每完成1亿元工程建筑投资,预计创造就业岗位约600个,赣粤运河建设计划投资1500亿元,可为90万人提供就业机会。

b.赣粤运河的开通能够促进内河航运的发展,创造直接的就业机会。以珠江为例,1亿元水运投入和航运产值带动直接就业1.28万人。

c.赣粤运河的建设将各流域通过便捷、经济的水运有效连接,有利于劳动密集型工业企业由发达的东部地区向落后的中西部地区转移。运河建设和航运发展能够促进相关产业发展,产生了间接的就业机会,包括前向波及作用、后向波及作用及消费波及作用创造的就业机会,如对工业、旅游业等产业的贡献。

此外,赣粤运河辐射腹地经济水平悬殊。通过合理利用运河沿线荒地进行工业厂区、工业园区开发,规划布局重大的工业项目,将在一定程度上解决工业用地瓶颈及降低运输成本的问题,为更多的东部产业转移企业提供更大的发展空间,引导更多企业落户中西部地区,构筑区域协调发展的整体格局。

3.2.4助力共同富裕,落实乡村振兴

江西省、广西壮族自治区等沿线分布着革命老区、民族地区和贫困地区,同时也是矿产、森林、农业、水利等资源相对丰富的地域。改革开放以来,我国国土开发遵循先沿海、后内陆两步走的战略。随着东部率先发展目标的实现,我国开始将重点转向促进中西部地区协调发展。赣粤运河的建设能够连通东部发达地区和中西部内陆落后地区,改善当地对外交通运输条件,提高空间可达性,显著增加运力、降低运输成本,有利于当地农副产业和矿业的发展,加快沿线地区的经济发展和社会进步,有利于中西部工业化和城市化进程在沿江地区加快推进。

3.2.5形成运河旅游带,打造航运文化载体

自古以来,运河不仅是水运大动脉,同时也是一条跨区域的人文、自然遗产长廊,运河及沿线地带是民族文化富集的走廊。拥有广东省最佳山水风光的粤北以名山、温泉、风情、佛韵为主线,是广东旅游“四大美人”之一。韶关市地处山区,自然风光秀美,多民族聚居,是粤北的旅游中心。赣南革命老区有着丰富而独特的红色旅游资源,具有与客家文化旅游资源、赣南古文化旅游资源、乡村生态旅游资源的整合优势。赣粤运河建成后,将粤北、赣南地区的生态旅游与红色旅游、古色旅游完美地结合起来。同时,跨流域运河的开发往往需要在越岭段建设大型的通航工程设施,工程本身也可以是一个好的旅游开发项目,兴建的枢纽、船闸及港航配套的生活娱乐设施,除了彰显其经济功能,也具有潜在的旅游价值。结合运河两岸的自然风光、城市人文景观,设置景观公园、瞭望台,并可尝试开发航运旅游项目。“水运+旅游”等的创新融合绿色发展,将打造沿江两岸绵延几百公里赏心悦目的美丽风景带,成为具有低碳经济和可持续发展的生态运河走廊。

3.2.6突破工程技术难题,加快航运科技创新

赣粤运河工程为跨流域多梯级的运河工程,加之山区航道具有比降大、水流急、水位和流量变化剧烈、河床形态复杂等特点,更加大了开发难度。梯级布置、船闸节水措施、越岭段开挖、水资源配置、跨栏河设施改造等关键技术问题的解决,将加快补齐行业技术性瓶颈短板。目前,中央正在加快推进新基建建设,2020年8月6日,交通运输部印发了《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》。从新基建项目的特征来看:①发力于新科技端的基础设施建设;②传统基础设施的数字化改造和升级;③适应未来生产生活方式的补短板基础设施建设。在运河建设中积极贯彻安全、绿色、智能的发展理念,推动基础设施建设与人工智能、大数据、物联网等新技术的融合发展,加快新一代信息技术的研发及应用,实现传统基础设施的智能化数字化升级。

3.2.7维护国土安全,推进军民融合

水运往往是军事运输的重要依托,我国军队中大量人员、物资转移是依赖水运完成的,其中人员主要由客船运送,而武器装备、军需物品等物资则主要依靠杂货船与集装箱船运输。赣粤运河的开通,能够新增一条联通长江流域与珠江流域的南北内河水运大通道,增强了流域间大宗物资的运输能力。赣粤运河通航船舶的载重量可达1000t级及以上,船闸宽度初步考虑在23~34m,相比公路、铁路,大件运输,特别是大尺寸货物的运输能力更强。在海上航线被封锁的情况下,能够大大提高战备保障能力。对于保障部队战略投送、维护国防安全、促进军民深度融合发展等具有较大意义。 此外,在发生雪灾、地震、洪涝等自然灾害对公路及铁路设施破坏性较大时,赣粤运河水运通道在应急救援中也将发挥其他运输方式无法替代的作用。

3.3 水资源综合利用效益

3.3.1发电效益

作为珠江水系北江上游重要的干流,浈江虽无新的水资源开发利用需求,但流域内的极富水库梯级补水量在满足本级船闸用水的同时,流向下游后水量会有盈余,使广东段水量产生经济效益。多余的水量可用于发电产生经济效益。据初步测算,采用极富水库补水方案,赣粤运河的桃浈线维持方案与优化方案平均可产生的发电经济效益约为0.53亿元/a与0.2亿元/a,可以部分冲抵工程运营成本。

3.3.2灌溉效益

极富水库流向下游的盈余水量可用于增加设计灌溉面积及提高耕地的灌溉保证率。浈江下游6市的中型灌区数量为140个,灌溉面积为78.76万hm2,现状灌溉保证率为90%。当遭遇极枯年时,农业用水的优先级弱于居民生活用水及工业用水等,因此盈余的航运用水可以保障及提高下游6市的灌溉保证率。

3.3.3生态效益

赣粤运河的开通有助于生态保护修复。赣粤运河的贯通,增加了水量,一方面强化了河流的稀释能力,提高了河流的自净能力;另一方面为流域水环境的治理创造了基础条件,通过建立生态修复和生态补偿机制,应用生态保护理念的新技术,改善了流域水生生物生存环境,促进了鱼类和其他水生生物的繁殖和种群发展。另外,航运开发、航道治理,将船舶、货主、港口集约成合理的物流系统,通过现代化、信息化管理可以提高经营效率,并推动大气、水、噪声、固废等污染治理,促进交通运输的结构性节能减排。

在不考虑新能源使用的情况下,测算公路转移到水路的货运量产生的节能减排效果。按照全国平均水平对单位周转量能耗进行取值,内河水运单位能耗为0.083t /(万t·km),道路运输能耗为0.330t /(万t·km),2035—2050年1500万t运量水平带来的燃油消耗预计节约98550t标准煤;2000万t运量水平节能量为131400t标准煤。

考虑道路货运和内河水运能源以柴油为主,因此,CO2排放因子按照柴油进行取值,即3.159t/t。同时,柴油折算标准煤系数为1.4571t/t,则1500万t运量水平的CO2减排量为213657t;2000万t运量水平的CO2减排量为284876t。

4 结 论

a.预计2035年、2050年赣粤运河的运量约为1500万t和2000万t。

b.赣粤运河开通后,相比公路运输,预计每年可节约运输成本14.9亿~19.8亿元。2035—2050年赣粤运河每年新增的产值贡献为2.1亿~2.9亿元。此外,赣粤运河的建设对关联行业的发展具有显著的促进作用。

c.赣粤运河的建设与运营能够从推动城镇化建设、增加就业、促进乡村振兴、助力航运文化发展、加快航运创新、维护国土安全等多种渠道带来社会效益。

d.在水资源开发利用及生态保护层面,赣粤运河的建设不仅能够提升发电、灌溉等效益,更可实现节能减排,每年节能量可达到9.86万~13.14万t标准煤,减少碳排放量21.37万~28.49万t,以此切实增进生态效益。赣粤运河的建设能够联通我国两个经济最发达区域,更好地发挥引擎带动作用,有助于解决区域发展不平衡不充分等问题,具有现实意义与可行性。