学习型语文教育的“三点阅读法”教学模式研究

林惠生

摘要:学习型语文教育的“三点阅读法”教学,是指跳出传统的“课文分析型”教学模式,以发挥学生主体性作用为理念,开展以学生主读和教师导读为手段,以突出“三点”攻读为方式,对文本“知特点、品重点、破难点”地整体推进与分步感悟阅读教学,让学生既走进文本,又走出文本,既对文本内容认知与理解,又对文本阅读的学习过程和方法以及情感态度与价值观等进行综合的多元指导的语文素养的培育型教学。

关键词:学习型语文教育;三点阅读法教学;阅读教学模式;“三读三导”

中图分类号:G42文献标识码:A文章编号:1005-5843(2009)03-0109-03

现代教学改革,—个重要理念就是坚持以人为本,以学生的学习与发展为本。让学生自主地学习。这是从过去以知识为中心的“学科型”教学体系转变为以学生的学习发展为主题的“学习型”教育体系的教育转型的重要标志。基于此笔者提出了“学习型语文教育”的新观点,并运用于阅读教学而创建“三点阅读法”教学模式。

一、模式的构建

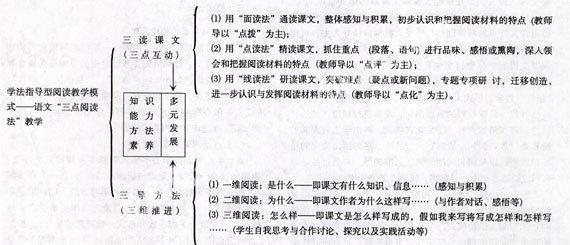

学习型语文教育的“三点阅读法”教学,是指跳出传统的“课文分析型”教学模式。倡导并实施以充分发挥学生主体性作用为理念,开展以学生主读和教师导读为手段,以突出“三点”攻读为方式,即对文本“知特点、品重点、破难点”地整体推进与分步感悟阅读教学,让学生既走进文本、走人文本,又走出文本,既对文本内容的认知与理解,又对文本阅读的学习过程和方法以及情感态度与价值观等进行综合的多元指导的语文素养的培育型教学。其模式图示如下:

二、模式中的有关概念解毒

(一)学生主读与教师导读

这是就阅读教学中如何处理师生关系以及师生在阅读教学中的地位与作用而言。学生主读,指以学生为主体地读和学生自主地读。这里包含两层意思:前者是一种教学理念,即阅读教学中坚持学生是阅读的主体。教师只是以一种组织者、帮助者和指导者的身份。给学生以关键的恰当的“导读”;后者指学生在阅读中不受阅读客体(指学习目标、内容、形式与方法等方面)的干扰和束缚,独立自主地读,读出自己的独特感受,寻求阅读的个性化。教师导读,则指充分发挥教师主导的作用。在宏观上把握,在关键处点拨,在困惑处启发,在迁移创造上提供条件与氛围等等。一句话,教师的“导”就是给情境、给条件、给方向、给方法……。

(二)学生的通读、精读与研读

这是学生在阅读过程中对一则阅读材料(文本)所需要的一般阅读环节与方法。

通读。也叫“面读”,即全面地读,大面积地读。指整体感知课文,积累语言和人文知识,初步认识与把握课文特点。教师以引导为主,用精当、生动的导语导入“通读”教学。“通读”教学的基本形式有两种:①查检式通读。主要是走进课文,即由学生自查对课文的预习情况而快速通读课文(出示自查预习的问题,对照“查检题”进行通读);⑦达标式通读。即教师导人新课后,学生了解对照课文的学习目标(出示时可采用与学生商量确定、或引入课本中的有关阅读“提示”),带着学习目标通读课文,以求“达标”学习。学生通读课文后,教师巧妙地点拨,让学生迅速而准确地感知到课文的基本特点(即有哪些突出而独特的东西)。

精读。也叫“点读”,相对“面”来说,即在某一个点上读。或叫重点地读,读重点的地方——词句或段落。主要是深入课文,抓住最能表现课文特点的那些重点词句、文段进行精读品味。感悟其精彩之处,在品味、感悟中获得对课文特点的精辟理解与感受。教师以诱导为主,可用富有启发性的过渡语句导向本环节(即第二步,如:

“通读课文以后,你觉得文中有没有写得精彩的地方……”),然后组织学生思考、讨论,进入精读重点段落的学习。“精读”教学的形式大致有两种:①发现式精读。即由学生自己寻找、发现精彩的重点词句、段落进行精读,并展开讨论,落实精读内容。②品味式精读。即由学生对课文的精彩处(重点词句、段落)进行品味,尽力读出文中的精妙和意境,以及词句运用的美妙、准确等,并通过品味语言形成语感,产生心灵共鸣。或获得美的升华。

研读。也叫“线读”,相对“面”、“点”来说,即分线读和分专题读,以此构成多维的“面、点、线”整体式的立体型阅读结构模式。主要是走出课文,对阅读文本中的疑难或问题梳理成一条条线索组成专题,进行研究性学习(也叫反思性阅读),以突破难点,达到对阅读的提升、创新之目的。教师以启导为主。可用巧妙的过渡语教学生走出课文,进入第三环节(即第三步)的学习。

“研读”教学的形式大致也有两种:①总结式研读。即对全文总结时提出一些问题进行深化研究,使所学知识更加巩固,阅读感受更加深刻与完整。②迁创式研读。即以课文内容为“引子”

(或叫“诱饵”),激发学生迁移“创读”的情感,或质疑,或发散,或改写,或重组等,以对文本产生新的体验与感悟。

(三)三点攻读

这里指以一则阅读材料(文本)为对象,直奔主题地抓住其“特点、重点、难点”进行整体攻读。为什么叫“攻读”?因为“攻读”往往才会主动地读,有进取地读,带着目的和问题读。“三点攻读法”,是一个阅读整体体系。首先“知特点”,即通读后整体把握本文所显示出的特点是什么?是在内容上还是在结构与语言上?只有所给予的阅读文本自身有特点(独特的地方),而且被学生所捕捉。才会让学生读出独特的感受。获得阅读的成功和产生再度深入阅读下去的兴趣。其次“品重点”,即紧紧围绕文本中展示或揭示其特点的那些重点旬段与精彩内容,进行精读品味(含合作探究、互动学习等)。再次“破难点”,即走出文本。运用总结与反思的方法,进行超文本的研读思考,认为还有什么疑惑和问题或者哪些地方还值得延伸与拓展。由此组织新一轮探究性阅读以突破这些难点。

(四)教师导读中的“三导”

这里指教师导读的具体内涵(我们称之“三维导读”)。——是导知,即引导学生获取知识(信息),知道本文有什么(特点)。侧重感知与积累;二是导能。即引导学生与文本对话,与作者对话,感悟为什么(这样写)和怎么样(写),由学生对其文本形成过程与方法的探究和感悟而形成能力;三是导创,即引导学生作出“超文本”的创新阅读与运用,可以反思原文,反思自己的学习结果与过程,也可以由此生发新的感受与运用行为等。

三、模式的操作

(一)明确模式的构建原理

在操作之前教师和学生均需进一步明确其模式的构建原理及具体含义。教师事先要教给学生必要的有关概念和学习方法的常识。如什么叫“通读”、“精读”、“研读”,文本中的“特点,重点和难点”分别是指什么,各有什么特征,一般在哪些地方出现等等。还要给学生一个阅读“尝试期”来适应并掌握模式的操作。

(二)学会模式的基本步骤

要让学生明确并学会本模式的基本步骤即三个环节:

“通读知特点一精读品重点一研读破难点”。每一个环节都有其独有的不可替代的学习内容和学习方法。如:第一环节的“通读”,一般在教师导入阅读之后即由学生自由地“放读”(即放开手脚、放开形式、放开思维地读)。想怎么读就怎么读(以不干扰别人为原则),不一定拘泥于听录音读。听教师泛读,也不拘泥于什么“齐读”、“黩读”。长文可速读,短文可多读,韵文可诵读。散文可念读或浏览,不一而论。总的目标是整体感知,发现文本特点,扫除阅读障碍,读通课文。第二环节的“精读”,一般由教师从“通读”过渡到“精读”后,即由学生展开一次关于“寻找最喜欢的句子、段落”或关于“哪里是文重点句段”的阅读讨论,可先读后议或先议后读,这里的读可以是朗读。可以是背诵,也可以不出声地玩味,也可以是充满感情地放读,总之要进入对那些重点语句和段落的品味与感悟的情境。期间可师生互动参加讨论,也可以用练习题、讨论的话题等,开展小组讨论和分角色演课本剧等学习活动。第三环节的“研读”,即在学生“精读”品味与教师小结的基础上走出文本。重新认识文本,反思自己的学习。可以自行设计如下问题:这篇文章到底有哪些地方值得学习?还有哪些地方未学懂?文章中还有更精彩或有疑问的地方吗?假如我来写类似题目或题材的文章将怎么样写?等等,由此展开专题研讨(即研究性阅读),也可以拿其他课文进行比较阅读,还可以用读写一体化的方式进行“写作性阅读”(如写读后感,写评论,写话题作文,或仿写、改写、缩写、扩写、变写、续写等),以从写作的角度加深对阅读的深化和升华(即人们常说的“以写促读”)。

(三)联系实际灵活运用

无论是教师还是学生,对一种教学模式与方法的操作运用,不要太呆板,以免“模式化”

(我们的观点是“凡事不可没有模式,但不可模式化。一旦模式化就没有生命力,就缺乏创新与发展,缺少个性”)。比如:“三读”和“三点”,在本模式中是最基本的。务必到位,但不一定都是一样的先后顺序。“三读”中可以不妨先进行一些简单的“研读”,再“通读”与“精读”,也可以先“精读”到一些精彩之处激起兴趣后再“通读”和“研读”,还可以“通读”后直接将“精读”、“研读”并在一起等。同时。在立足于本模式的基础上可以吸收一些相关的其他学习方法和教学方法,使本模式的作用更大。教师的“导”,更需要灵活多变,随机处理,但导知识、导方法、导创造这些最基本的要求必须落实,另外还要多在“导”的技巧上下功夫。

任何一个教学模式的研究成功,都有一个经过反复的尝试、总结、提炼与完善的过程。追求模式的过程就是研究与创新的过程。