晚唐禅宗的传播与诗歌发展的转向——以晚唐诗人刘得仁为例

吴怀东,李 军

(1.安徽大学中文系,安徽合肥 230039;2.安徽财经大学文学与艺术新闻学院,安徽合肥 233030)

晚唐禅宗的传播与诗歌发展的转向

——以晚唐诗人刘得仁为例

吴怀东1,李 军2

(1.安徽大学中文系,安徽合肥 230039;2.安徽财经大学文学与艺术新闻学院,安徽合肥 233030)

刘得仁是晚唐的一位普通诗人,多年应举不第,其现存诗歌作品反映出他与佛门僧界往还较多,这种交往影响其诗歌活动,其一就是大量空明静寂的意象或意境,其二则是“苦吟”的写作态度。刘得仁的诗歌创作,正折射出晚唐佛教文化发展的转向和禅宗影响的扩大。

刘得仁;空明静寂;苦吟;禅宗

刘得仁,在《旧唐书》及《新唐书》中皆无传,唯在《新唐书》卷六十《艺文志 (四)》目录中列出“刘得仁诗一卷”,对于刘得仁生卒年却没有介绍。由于资料缺乏,今天已经很难考证出刘得仁确切的生卒年,根据相关史料,大致推测他主要的活动时间是在宪宗长庆 (821-824)至宣宗大中 (847-861)间,大致相当于现代学者所划定的中唐和晚唐的交叉、过渡时期。从另外一个角度看,生平载录资料的匮乏正反映出刘得仁身份的特点——普通,刘得仁只是晚唐一位普通的诗人,惟其普通,我们恰恰可以透过他的活动,观察和把握作为时代思想主潮的佛教禅宗对于当时社会的影响,以及影响当时诗歌活动的程度和特点。

一 刘得仁的经历与佛教

根据五代王定保《唐摭言》、宋晁公武《郡斋读书志》等记载,刘得仁乃公主之子,有的学者考证其母为顺宗云安公主,其父为泾原节度使刘昌之子刘士泾①参见李军《刘得仁及其诗歌简论》,安徽大学硕士学位论文,2008年。,此家庭显然为大富大贵之家,所以才可能“昆弟皆历显仕”。[1]108-109但是,刘昌去世之后,刘家家道中落,刘得仁就哀叹“外族帝王是,中朝亲故稀”(《上翰林丁学士》)。从刘得仁的诗歌来看,晚唐政局动荡军阀割据似乎没有直接影响他的生活,或者可以这样说,他缺少社会关怀,不再像他的唐代前辈诗人那样关注时局,而更多关注的是个人的遭际,于是,在他的诗歌作品中,特别渲染了科场失利对他的巨大打击。本来,刘得仁和当时绝大多数士子一样,希望通过科举考试进入仕途,从大处言是追求建功立业,就小处言则谋得衣食无忧。但是,晚唐特定的情况造成及第更加艰难:此时参加考试士子人数大增,竞争自然更加激烈,中举者比例降低,而更严重的还是科场黑暗。《唐摭言》卷六记载当时一位举子话说:“仆窃谓今之得举者,不以亲,则以势;不以贿,则以交,未必能鸣鼓四科,而裹粮三道。其不得举者,无媒无党,有行有才,处卑位之间,仄陋之下,吞声饮气,何足算哉?”刘得仁“出入举场三十年,竟无所成”[1]65,在上述背景下并不属于例外。

长期科举不第,生活贫困交加,从刘得仁的居住地可见一斑。根据刘得仁《夏日通济里居酬诸先辈见访》、《通济里居酬卢肇见寻不遇》诸诗可知,刘得仁在长安的长期居住地是通济里。通济里是长安东南角抵近南城墙的一坊,北隔通善坊是晋昌坊,也就是著名的宗教活动场所兼旅游胜地——慈恩寺所在地;东隔曲池坊也是著名的旅游胜地——曲江池,“雁塔题名”、“曲江赴宴”和“杏园探花”是中唐以来及第士子炫耀功名三大风流得意之事。后代学者以为这些地方常年都非常热闹,其实,这种热闹最多是春天的景象,平时并非都是如此。《长安志》关于朱雀门街东第一街从北向南第七坊开明坊记载云:“自朱雀门第六横街以南率无居人宅第。”其下更有注曰:“自兴善寺以南四坊,东西近郭,虽时有居者,烟火不接,耕垦种植,阡陌相连。”刘得仁所住通济里正在这个范围之中。刘得仁稍前的中唐著名诗人刘禹锡,在《彭阳侯令狐氏先庙碑》中就记载,令狐楚为宣武军节度使,欲立家庙,“善相考祥得地,于京师通济里”。另外一位晚唐诗人曹邺,在《下第寄知己》诗中就说:“归来通济里,开户山鼠出。”这两条材料足见通济里及其周围人迹罕至的荒凉萧条的景象。

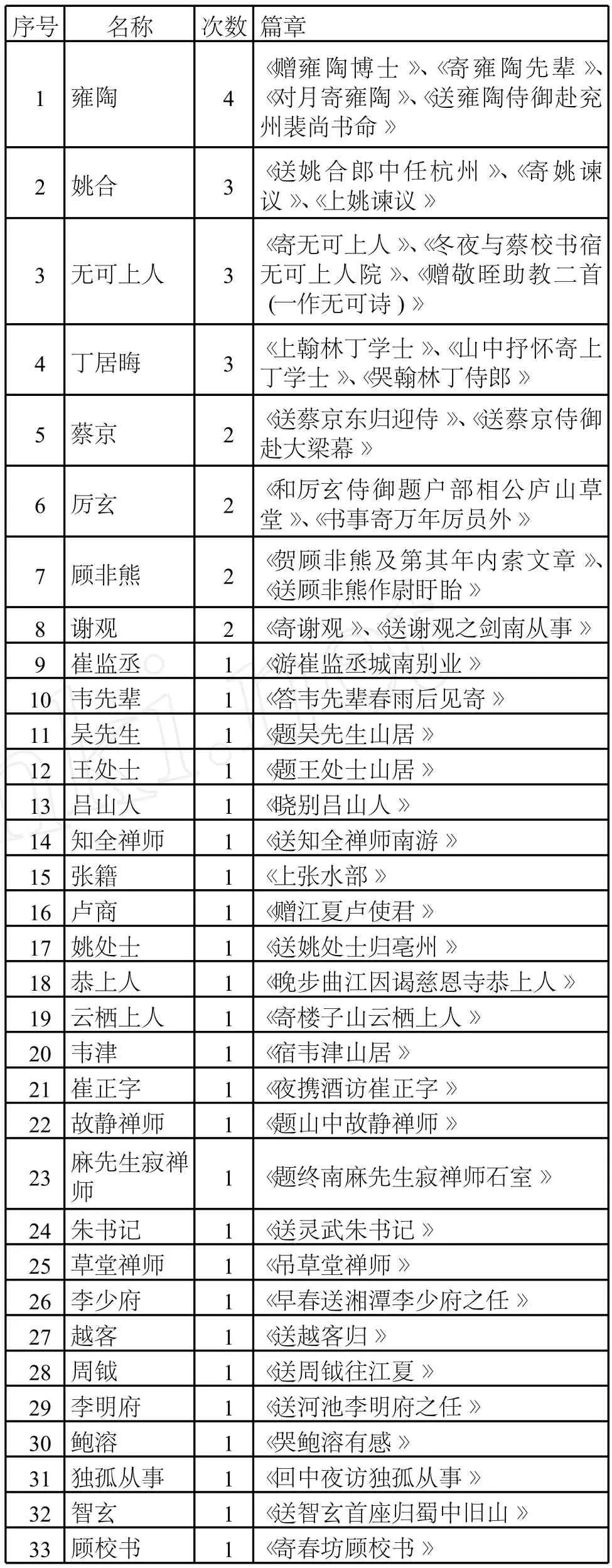

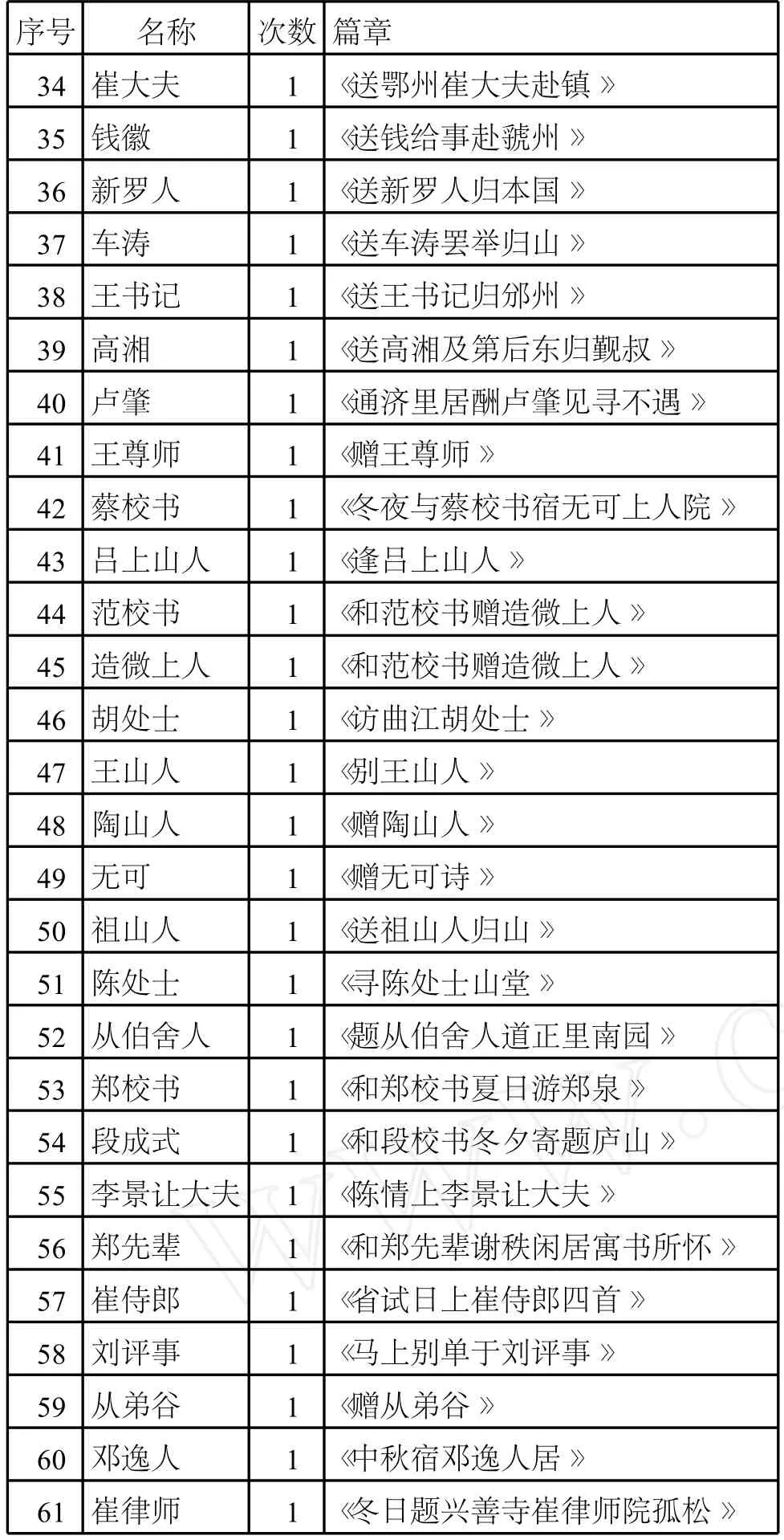

历经近三十年的科举备考、应考及其失败,刘得仁饱尝了生活的艰难和人生的不幸,于是,他不得不通过与友朋的交往以及写诗,抒写人生感慨,获得心理的平衡。刘得仁现存诗歌 144首,其中,迎送类的应酬诗歌就有 74首,数量过半。我们根据诗题确认所涉及的地点和交往人物①本处诗题以清编《全唐诗》(上海古籍出版社影印本,1986年)和陈尚君《全唐诗补编》(中华书局,1992年)所录为准。列表如下:

表1 刘得仁的诗题所涉及的地点

表2 刘得仁的诗题所涉及的人物

续表2 刘得仁的诗题所涉及的人物

序号 名称 次数 篇章34 崔大夫 1 《送鄂州崔大夫赴镇》35钱徽 1 《送钱给事赴虢州》36 新罗人 1 《送新罗人归本国》37车涛 1 《送车涛罢举归山》38 王书记 1 《送王书记归邠州》39 高湘 1 《送高湘及第后东归觐叔》40 卢肇 1 《通济里居酬卢肇见寻不遇》41王尊师 1 《赠王尊师》42 蔡校书 1 《冬夜与蔡校书宿无可上人院》43吕上山人 1 《逢吕上山人》44 范校书 1 《和范校书赠造微上人》45 造微上人 1 《和范校书赠造微上人》46 胡处士 1 《访曲江胡处士》47王山人 1 《别王山人》48陶山人 1 《赠陶山人》49无可 1 《赠无可诗》50 祖山人 1 《送祖山人归山》51 陈处士 1 《寻陈处士山堂》52 从伯舍人 1 《题从伯舍人道正里南园》53 郑校书 1 《和郑校书夏日游郑泉》54 段成式 1 《和段校书冬夕寄题庐山》55李景让大夫 1 《陈情上李景让大夫》56 郑先辈 1 《和郑先辈谢秩闲居寓书所怀》57 崔侍郎 1 《省试日上崔侍郎四首》58 刘评事 1 《马上别单于刘评事》59从弟谷 1 《赠从弟谷》60 邓逸人 1 《中秋宿邓逸人居》61 崔律师 1 《冬日题兴善寺崔律师院孤松》

按照唐朝的制度设计,参加科举考试需要名人提携,一个人要想参加科举考试必然要迎来送往,所以,在唐诗中专门有一类干谒诗,那么,刘得仁的应酬诗是否就是干谒诗呢?上述两个表格完全是根据诗题汇总的最直观信息,从中就可以看到刘得仁迎送活动有其明显特点。从活动范围看,他来往佛寺较多;再从交往对象看,文献记载可考者不多,上层人物不多 (雍陶、姚合、段成式是晚唐比较有影响的诗人),大多是中下层人物,其中尤以僧人较多 (当时的很多隐士其实就是在家修佛的居士),由此我们可以说,佛教活动构成了刘得仁日常生活的主要内容。显然,往来寺庙、交接僧人,不是出于科考公关的动机,毋宁说另有特殊的需要。

二 晚唐禅宗的勃兴与刘得仁诗歌

在成人后的几十年里,刘得仁不断参加科考,他有诗说得相当坦白:“如病如痴二十秋,求名难得又难休。”“方寸终朝似火烧,为求白日上青天。”(《省试日上崔侍郎四首》)然而,结果却是一败再败,所造成的巨大心灵苦闷可想而知,于是,他需要寻求精神的解脱,中晚唐那个特定的时代给他提供的方式就是佛教。虽然他并未真正遁入空门,但是,如前所述,流连寺庙、交友寺僧几乎成为刘得仁应考生活之外的全部内容。其《西园》诗云:“幽人更何事?旦夕与僧期。”《宿僧院》诗曰:

禅寂无尘地,焚香话所归。

树摇幽鸟梦,萤入定僧衣。

破月斜天半,高河下露微。

翻令嫌白日,动即与心违。

可见他试图借助佛教,获得精神苦闷的解脱。刘得仁的这种生活经历和思想态度直接影响着其诗歌创作,从外在形态看,就是他涉及寺庙以及寺僧的诗歌较多,而对其诗歌内在的影响也是明显,进一步而言,刘得仁那个时代佛教传播的状况直接造成了他诗歌的某些特点。

刘得仁所处的中晚唐时期不仅佛教大盛,而且佛教本身也在发生重大的变化。葛兆光先生曾说:“从八世纪中叶以后,一度相当兴盛的佛教义学有些偃旗息鼓,似乎士人越来越倾向于相信,真正的佛教信仰,并不是在经典的阅读和研习中,而应该是在习禅与持律中得来,也就是说,以戒律严格护持自己的身心不受污染,然后以禅定去体验自己的心灵本原,或者以禅定体验到自己的原本清净的心灵境界,然后用戒律小心呵护这种境界不至于失坠,这种针对心灵的实践性宗教信仰才是佛教的正途。”[2]117“经典的阅读和研习”其实需要较高的文化修养,而伴随着“经典的阅读和研习”的降温,就是“习禅与持律”这种相对简便的“实践性宗教信仰”活动在社会各阶层的广泛普及,从而推动佛教的传播在中晚唐出现了高潮。与此同时,佛学内部也发生着同样重大的变化,其中最值得关注的就是从八世纪中叶开始,“禅师逐渐超越法师与律师,禅法也逐渐成为信仰者的兴趣中心,而禅也逐渐成了一种兼容了理论与实践的庞大体系”,由众多的禅学流派逐渐演进为南宗禅独大,当时文人莫不接受佛教禅宗的影响,出现了大量诗僧这个特定的身跨诗界、僧界的社会群体,贯休、齐己就是当时最为知名的诗僧。

刘得仁的宗教实践活动正出现在此背景之下。由于文献不足征,我们无法确定刘得仁在众多佛教及其禅宗流派中的具体取舍,但是,可以肯定的是禅学深深地影响着刘得仁的人生态度、诗歌内容甚至诗歌活动方式:

第一,诗歌的内容空明静寂

刘得仁在流连寺庙、交友寺僧的诗歌中,特别渲染寺庙环境的空明静寂。《慈恩寺塔下避暑》诗云:

古松凌巨塔,修竹映空廊。竟日闻虚籁,深山只此凉。僧真生我静,水淡发茶香。坐久东楼望,钟声振夕阳。

深山、古松、修竹、巨塔、空廊,而钟声更加衬出气氛的静寂。在这样的环境里,诗人只是独坐、饮茶,更加感受到空灵安定的氛围。

最能表现这种空明静寂的景物在刘得仁诗歌中反复出现的。

一是寺庙钟声:

坐久东楼望,钟声振夕阳。

《慈恩寺塔下避暑》

师意如山里,空房晓暮钟。

《青龙寺禅院》

竹寒溪隔寺,晴日直闻钟。

《游崔监丞城南别业》

贮瓶经腊水,响塔隔山钟。

《吊草堂禅师》

底露秋潭水,声微暮观钟。

《寻陈处士山堂》

暮鸟投瀛木,寒钟送夕阳。

《秋晚与友人游青龙寺》

二是清静之水:

鸟栖寒水迥,月映积冰清。

《冬夜寄白阁僧》

贮瓶经腊水,响塔隔山钟。

《吊草堂禅师》

底露秋潭水,声微暮观钟。

《寻陈处士山堂》

僧真生我静,水淡发茶香。

《慈恩寺塔下避暑》

菡萏遍秋水,隔林香似焚。

《秋日同僧宿西池》

蜀国烟霞异,灵山水月澄。

《送智玄首座归蜀中旧山》

翠沉空水定,雨绝片云新。

《题终南麻先生寂禅师石室》

岸浸如天水,林含似雨风。

《晚步曲江因谒慈思寺恭上人》

三是静夜之月:

夜深斜舫月,风定一池星。

《宿宣义池亭》

老树呈秋色,空池浸华月。

《池上宿》

漏微砧韵绝,月落斗杓低。

《秋夕即事》

满庭霜月魄,风静绝纤闻。

《回中夜访独孤从事》

寒助空山月,清兼此夜心。

《听夜泉》

窗飒松篁韵,庭兼雪月光。

《宿韦津山居》

月倒高松影,风旋一磬声。

《冬夜与蔡校书宿无可上人院》

鸟栖寒水迥,月映积冰清。

《冬夜寄白阁僧》

破月斜半天,高诃下露微。

《宿僧院》

天地先秋肃,轩窗映月深。

《夏日即事》

钟声、静水、夜月等意象的使用,营造出一种清幽之境,从而有助于忘却世俗的各种烦恼。

唐末司空图《与王驾评诗书》评论云:“阆仙、无可、刘得仁辈,时得佳致,亦足涤烦,厥后所闻,逾褊浅矣。”他将刘得仁与贾岛、无可相提并论,并指出他们的作品具有“涤烦”的阅读效果。观景息心的思维方式是佛教一贯的思想,而禅宗提倡“无念为宗”,在日常无为、观览自如之中“识心见性”,强调从大自然的空明静寂之中获得心灵的自由洒脱,涤去心灵的烦恼。因此,不仅钟声来自现实中的寺庙,上述意象和意境也来自佛教禅宗,而且,这种观察自然、表现自然的思维方式显然也深得禅宗思想的滋养。

第二,苦吟是作诗的态度与方法

葛兆光先生指出,在九世纪,随着禅宗的流行,“当佛教思想在禅门中被日常生活化之后,佛教知识、思想和信仰世界,也恰恰有一个深刻的‘语言学转向’,从表面上看,是经典中的书面语言被日常生活语言所代替,生活中的日常语言又被各种特意变异和扭曲的语言所代替,这种语言又逐渐转向充满机智和巧喻的艺术语言”,“中国特殊的只是语境与社会背景,又使这一思想领域内的宗教语言,渐渐演变成了文学中的语言艺术与语言游戏,对于宗教真理的深刻思考,变成了生活中的机智与巧思。”[2]176禅宗,特别是南宗禅的流行,直接影响了诗风的转变。禅宗强调“不立文字”,正是认识到文字表达功能的局限性。所以,当他们不得不使用文字来表现禅意或某种意思的时候,便自然而然地对文字表达的各种可能进行尝试,不断推敲,这就是“苦吟”,“禅与苦吟并不矛盾”[3]147。晚唐“苦吟”诗人以诗僧或受禅宗影响较深者为多,当然不是偶然的。以往学者对于中唐苦吟诗风只是单纯从一般社会学角度进行认知,认为贾岛、姚合这类诗人长期困顿于科场,备受冷落,不得不把大量的时间和精力投放在作诗及其推敲上,以获得精神上的补偿[4]1-21,只是近些年随着研究视野的开阔,开始注意到“苦吟”和中晚唐佛教传播背景的关联,对此学术界已有共识可不置论。

前引司空图《与王驾评诗书》虽然是论诗,但是,他将刘得仁和贾岛、诗僧无可并列类比,正是认识到他们思想观念以及诗风的一致或接近。众所周知,贾岛就是著名的“推敲诗人”。刘得仁也确实好苦吟为诗,其有诗句自道:“到晓改诗句,四邻嫌苦吟。”(《夏日即事 》)“病多三径塞,吟苦四邻惊。”(《病中晨起即事寄场中往还》)刘得仁死后,杜荀鹤写《哭刘得仁》诗谓:“贾岛还如此,生前不见春。岂能诗苦者,便是命羁人。家事因吟失,时情碍国亲。多应衔恨骨,千古不为尘”。王定保《唐摭言 》[1]108-109卷十记载 ,“得仁苦于诗 ”,“既终 ,诗人争为诗以吊之,唯供奉僧栖白擅名,诗曰:‘忍苦为诗身到此,冰魂雪魄已难招。直教桂子落坟上,生得一枝冤始销’”。宋晁公武《郡斋读书志》卷四中记载,刘得仁“长庆中以诗名,五言清莹,独步文场”。[5]394宋赵与虤《娱书堂诗话》曾评价诸诗句说:“唐人中秋月诗,刘得仁云:‘一年唯一夕,常恐有云生。’张祜云:‘一年逢好夜,万里见明时。’司空图云:‘此夜若无月,一年空过秋。’俱用‘一年’字。本朝王黄州云:‘莫辞终夕看,动是来年期。’用‘来年’字,意味尤长,非三子可及。”[6]23虽然是否定,但显然也是注意到刘得仁写诗之苦吟用心。“山光渐凝碧 ,树叶即翻红 ”(《晚夏 》)中“凝碧 ”、“翻红 ”,“中宵横北斗,夏木隐栖禽。”(《夏日即事》)中“横”、“隐”等,确实反映出刘得仁炼字之精。

对于刘得仁和中晚唐其他诗人而言,写诗固然有如同前人一样的抒情效果,但是,他们刻意锻炼的写诗作风显然是受到禅宗及其“语言学转向”影响的结果。因此,从上述意义上看,身为一位普通士人,一位与佛教禅宗关系密切的诗人,刘得仁的“苦吟”作风显然更具有反映诗史演进的标志性意义。

三 唐、宋转型与晚唐诗人

阅读唐诗,如果从初唐一路往下读,读到晚唐,就会感觉到晚唐诗人诗风的雷同。元辛文房《唐才子传》卷五记载,刘得仁同时代的诗人薛能,认为刘得仁诗歌“千首如一首,卷初如卷终”。其实,我们甚至可以将薛能的话进一步放大:晚唐不少诗人彼此诗风雷同——意象雷同、意境雷同、“苦吟”相同,“卷初如卷终”,“千人如一人”。之所以如此,原因在于,一是他们生活经历以及生活态度的近似;二是他们刻意“苦吟”,对好词、好句难免偏爱,反复使用;三是佛教信仰的一致性。可见,在晚唐类似刘得仁这种经历和思想的士人很多,刘得仁只不过是其中极其普通的一员而已,然而,惟其普通,更具典型性和标志性,换言之,从刘得仁身上、从刘得仁文化活动所具有的普遍性上,我们恰恰看到佛教的转变,看到禅宗渗透社会之广泛、深入,并因此改变了社会思想格局和文化活动方式并进而推动了社会整体的转变。

唐代在中国思想史上历来被关注的程度不高,而晚唐受到的关注程度自然也更低。但是,如果我们不把思想史仅仅理解成少数思想家的特权,而是理解成人类对于自身生存状况的反思、思考,并且认为每一个生命都值得珍视,那么,每一个时代的思想都有其存在的价值和特定的贡献。不仅如此,从文化史的角度看,从唐入宋是中国古代社会的一个重大转型,这是 20世纪最早由日本学者提出的一个重要判断[7]18-25,并得到了陈寅恪等国内学者的呼应和认可,而作为唐、宋之间的晚唐乃至五代显然具有重要的过渡性意义。以刘得仁为代表的晚唐士人身处乱世,在社会生存竞争中始终处于失败的境地,无所作为,生活在前后两座文化高峰之间,相对于盛唐甚至中唐士人的昂扬奋发、积极进取,他们缺少进取心;相对于宋代知识分子的淡定从容、自足圆融,他们缺少道德的崇高感,因此,他们不得不借助佛教禅宗简易的信仰方式,获得压力的释放,维持心理的平衡,得到精神的自足。同时,以往我们只注意晚唐宗教的变化,却忽视了士人的生命思考恰恰是在特定的社会环境下不得不离开盛唐而走向宋代的过渡或中介[8]9-11。总之,晚唐毫无疑问是中国历史上少有的乱世,不幸生活在这个时代的人们,包括刘得仁,对于生命的思考具有重要的唯一性,值得我们深深地同情,而且,在从唐代到宋代的社会文化发展与转型过程中还具有重要的独创性和过渡性。

[1][五代 ]王定保.唐摭言 [M].上海:上海古籍出版社,1978.

[2]葛兆光.中国思想史:第二卷 [M].上海:复旦大学出版社,2000.

[3]周裕锴.中国禅宗与诗歌 [M].上海:上海人民出版社,1992.

[4]李嘉言.长江集新校 [M].开封:河南大学出版社,2008.

[5][宋 ]晁公武.郡斋读书志 [M].万有文库本.上海:商务印书馆,1937.

[6][宋 ]赵与虎虎.娱书堂诗话 [M].北京:中华书局,1985.

[7]胡 戟,等.二十世纪唐研究 [M].北京:中国社会科学出版社,2002.

[8]胡 遂.佛教与晚唐诗[M].北京:东方出版社,2005.

The Spread of Zen Buddhism and the Turn ing of

the Development of Poetry in the Late Tang Dynasty——Taking the PoetLiu De-ren in the Late Tang Dynasty as an Illustration

WU Huai-dong1,L IJun2

(1.Chinese Departm ent,Anhui University,Hefei230039,China;2.School of L iterature,A rt and M edia,Anhui University of Finance&Econom ics,Hefei233030,China)

Liu De-ren was an ordinary poet in the late Tang Dynasty,and formany years,he had been failing in the imperial examination.Hisworks reflected that he then had close contactwith theBuddhism community,and this kind of contact affected his poetry activity greatly.One aspectwas that a great deal of image ormood that reflected his light-inner and silent-nature could be found in his poetry.Anotherwas his"assiduous"attitude toward writing.His poetry reflected the turning of development of buddhis m culture and the expansion of the influence of Zen Buddhis m in the late Tang.

Liu de-ren;light-inner and silent-nature;assiduous;Zen Buddhism

(责任编辑 魏晓虹)

I222.7

A

1000-5935(2010)05-0027-06

2010-06-10

吴怀东 (1966-),男,安徽广德人,文学博士,安徽大学中文系教授,从事中国古代文学研究;

李 军 (1978-),男,安徽蒙城人,文学硕士,安徽财经大学文学与艺术新闻学院讲师,从事中国古代文学研究。

·经济学研究·