粮食供求未来走势预测——基于世界和中国层面的综述

陈永福,李 军,马国英,赵 静

(中国农业大学经济管理学院,北京 100083)

粮食供求未来走势预测

——基于世界和中国层面的综述

陈永福,李 军,马国英,赵 静

(中国农业大学经济管理学院,北京 100083)

影响世界粮食供给的因素正在传统因素基础上逐渐向生物能源需求与全球生态环境等方面扩张,世界农业生产正面临着前所未有的各种严峻挑战。在这样的背景下,长期粮食价格将可能高位运行,资源瓶颈日益显现。从确保粮食安全的角度出发,有必要对世界和中国的粮食未来走势预测进行综述性分析和讨论。文章对国内外全球粮食供求预测结果进行了综述。

粮食供求;预测;价格

世界粮食供给影响因素正在传统因素基础上逐渐向生物能源需求与全球生态环境等方面扩张。传统上,人口数量的增长、耕地面积的减少以及自然资源的日益稀缺是导致全球粮食供给危机的主要原因。伴随着新兴市场国家的兴起与世界主要粮食生产国的粮食与能源替代政策的实施,生物燃料生产的扩张所引致的种植结构的变化正对世界粮食供给产生深远的影响;同时,近年来全球温暖化问题日益显现,异常气候的频繁发生和缺少应对气候变化的措施等因素对农业的影响也不容忽视;此外,沙漠化的不断扩大、肉类食品需求增加所导致的饲料用粮激增、禽流感和猪流感及疯牛病等禽畜传染病的蔓延、农村基础设施投资匮乏和农业研究的投入不足都可能给全球粮食生产带来一系列负面影响,世界农业生产正面临着前所未有的各种严峻挑战。

气候因素尤其是连续干旱造成的粮食减产加之金融危机的影响,增加粮食供给的难度将会不断加大,依靠农业科学技术提高产量的空间在逐步缩小,同时,增加中国粮食供给的不确定性也在显著增加,除传统因素外,新的影响因素正在不断形成,并日趋复杂。在这样的历史背景下,从确保粮食安全的角度出发,有必要对世界和中国的粮食未来走势预测进行综述性分析和讨论。

一 全球粮食供求预测结果的综述:粮食贸易规模不断扩大

受各种因素的影响,世界粮食价格可能长期高位运行,资源瓶颈日益显现。2009-2018年的名义商品价格比 1997-2006年高 15-60%,但远远低于 2007-2008年的峰值。实际谷物价格从峰值开始下跌,但仍会高于 1997-2006年的平均价格水平。[1]虽然长期的粮价高涨将进一步促进粮食生产,但资源约束,如土壤肥力下降以及对土地、水和劳动力的竞争加剧,都会对粮食生产产生负面影响,尤其是在不发达国家,其影响将更加显著。世界粮食供求问题引起了各国学者的关注,虽然在量上存在差异,但是都认为未来粮食缺口加大,世界粮食贸易规模将不断扩大。

(一)不同国际组织主要粮食预测方法比较

目前较为著名的是经合组织和联合国粮农组织(OECD-FAO)的 AGLINK-COSIMO模型,美国农业部 (USDA)的国家 -商品联系模型,美国粮食和农业政策研究所 (FAPRI)的 FAPRI模型,国际食品政策研究所 (IFPRI)的 IMPACT方法。

OECD-FAO的预测方法

AGLINK-COSIMO模型是由 OECD和 FAO联合开发,设定每个国家都包含一个多种商品的框架,政策的特点是通过控制生产者转移 (PSE)和消费者转移 (CSE)来决定价格,AGLINK是动态的,10年预测的基线过程包括成员和非成员的问卷调查、相关估计的初步模拟、由工作组进行评审,最后基准严重受制于审查过程。

USDA的预测方法

美国农业部(USDA)的国家 -商品联系模型是由包含 42个国家和地区的模型,再结合美国的FAPS IM模型构成,该模型是动态的反映政策和制度行为,基线过程也包括 10年的预测。由美国农业部专家进行初步审查,然后将模型进行重新调整,以符合贸易数字,不同机构预测委员会进行审查,最后通过国家和商品专家的判断分析,所得到的基准是比较高的。

FAPRI的预测方法

爱荷华州密苏里大学 (Iowa-MissouriUniv.)的FAPRI模型是由许多商品组成的模型,该模型将不同商品价格和政策相联系,基线过程也包括 10年的预测,基于共享商品价格、政策、宏观调控和其他变数的仿真模拟,最后由国家、国际政府和商品专家进行审查,作出修改,以产生最后的基准。

IFPRI的 IMPACT方法

在 IFPRI的一个更新的 IMPACT版本的基础上,预测 2020年世界粮食供给、需求、贸易、价格和粮食安全。 IMPACT有 36个国家或国家组、16种商品组成,包括所有的谷物、大豆、块根和块茎作物、肉类及奶制品。模型是一组国家水平上的需求和供给恒等式,通过贸易和世界其他国家联系在一起。粮食需求是商品价格、人均收入、人口增长的函数,包括新鲜的和加工过的食品;饲料需求是家禽产量、饲料价格和饲养效率的函数;农作物生产是由面积和单产决定的反应函数;面积是农作物价格、灌溉投资、城镇化和退化的土地损失率估计;农作物单产是农作物价格、投入价格、灌溉投资和技术变化的单产增长。技术变化引起的生产率增长由它的组成来源来估计,包括管理研究的进步和粮食育种的研究。在模型中考虑的其他增长来源包括私人部门对农业研究和发展的投资、农业推广和投资、市场、基础设施及灌溉。

(二)各国际组织主要粮食预测结果分析

由于 OECD-FAO、FAPRI、USDA和 IFPRI这些国际组织在预测方法和宏观经济变量的假定方面存在差异,导致各组织对粮食预测结果不同。从全球总体来看,对全球粮食产量和需求量的预测结果,OECD-FAO相对较高,[1]FAPRI其次,[2]USDA的最低 (USDA只列出了主要国家的结果);[3]从贸易量来看,USDA的预测结果相对较高;从库存量来看,OECD-FAO的预测结果相对较高。从预测结果可以看出,部分粮食价格将保持高位运行,粮食贸易量将不断提高 (表 1和表 2)。

表1 不同国际组织对全球粮食供求和价格的基期数据比较 (单位:亿吨;美元 /吨)

续表1 不同国际组织对全球粮食供求和价格的基期数据比较 (单位:亿吨;美元 /吨)

表2 不同国际组织对 2018年全球粮食产量、需求量的预测 (单位:亿吨;美元 /吨)

分品种而言,OECD-FAO的预测结果显示单产提高使小麦库存量保持高位,FAPRI认为小麦净出口将不断上升,USDA预测 2018年埃及将成为最大小麦进口国。OECD-FAO的粗粮预测结果显示单产提高使粗粮的产量稳定提高,新兴国家总需求旺盛,USDA预测用于食物的粗粮将会持续下降。OECD-FAO认为,未来全球大米库存反弹,大米价格仍然较高;FAPRI预测世界水稻种植面积会减少,USDA发现发展中国家对大米需求稳定增长。FAPRI预测,世界玉米种植面积增加,中国玉米进口将大幅增长。

二 预测中国未来粮食供求缺口显著

国际上,布朗、罗斯基朗、美国农业部、日本海外经济协力基金以及世界银行等都对中国未来粮食供求情况进行过研究,而国内学者梅方权、姜长云、黄季焜、陈永福等也对此进行过研究。绝大多数的学者认为未来中国粮食供求缺口显著。

(一)国内粮食供求预测方法比较

目前国内有两种方法对粮食供求进行预测,一是推算法,主要依据历史经验、现实趋势和国际形势进行分析,结合粮食需求影响因素及其变化趋势等相关变量,预测中长期粮食需求的变化。这一方法是一种合理的推断,在多大程度上具有合理性取决于研究者个人对社会经济整体的宏观把握能力。如姜长云采取由中国社会科学院李京文等应用系统动力学 -投入产出 -经济计学三结合模型推算出来的未来中国人口数量,作为预测未来中国粮食消费需求的依据。[4]

另一种预测方法就是模型法,即利用模型进行预测,实际上就是概率估计问题,即由过去推算出将来的可能性。一般模型建立的理论基础是市场均衡理论,而该理论又可以分为两种模型类型,一种是局部均衡模型,另一种是一般均衡模型。前者又包括两种形式,第一种是通过数学规划模型求解,另一种则是通过建立单个或多个市场均衡模型求解。而后者较为常用的模型形式是可计算的一般均衡模型(CGE)。

1.局部均衡模型

针对中国的实际情况,国内学者也开发出了中国粮食供求预测模型,主要有中国农业政策模拟预测模型 CAPS iM。[5]该模型主要目标是分析各种政策和外界冲击对中国各种农产品生产、消费、价格、市场和贸易的影响以及预测未来中国农产品供给、需求、贸易和市场价格变动趋势。这些政策和外界冲击包括国民经济的宏观政策、人口政策、市场发展政策、国家投资政策、农产品价格政策、农业生产资料价格政策、贸易政策、环境保护政策等。

CAPS iM可以用来做短期预测也可以用来做中长期预测;可以用来做短期政策分析,也可以用来做中长期政策模拟;价格可以设置为内生的,也可以设置为外生的;可随时改变基期,也可以随时改变预测期;可进行单方案预测,也可以同时设计多方案的预测比较。CAPS iM模型以整个中国为对象,尚未考虑到地区差异因素。

中国省别食物供求模型是陈永福在吸收日本IFPS IM模型的相关经验的基础上,建立的中国省别食物供求模型。[6]中国省别食物供求模型选择 30省(市、自治区)作为研究对象,研究范围包括小麦、大米、玉米、大豆、猪肉、牛肉、羊肉、家禽、蛋类、奶类和水产品等,共计 11个品种。该模型首先建立中国30个省 (市、自治区)11个品种的供求模型,之后运用所建立的 11个食物供求模型进行食物供求预测。目前开发者正致力于将 GPS、GIS以及卫星遥控测产等技术引入食物供求模型中,将更多的环境因素运用到模型中来,特别是有关水资源的供给与需求因素。

中国农产品区域市场均衡模型 CARMEM由浙江大学和德国联邦农业科学院联合开发,是一种基于一般市场均衡理论的多产品、多区域市场分析模型,用以反映中国不同地区、不同农产品之间在生产、需求、价格等方面可能存在的各种互动关系。[7]

2.一般均衡模型

一般均衡理论就是揭示经济现象之间依存关系的一般性理论。在粮食供求预测中最常用的是可计算一般均衡模型 (CGE)。刁新申建立了将中国分为 7大区域和包括 15种 (类)主要农产品在内的 28个部门的中国 CGE模型,着重分析了入世后关税降低对中国农产品特别是粮食供求的影响,其中也涉及入世后中国粮食供求变化问题。[8]但是应用最广的是 GTAP可计算一般均衡模型。如田维明等直接采用 GTAP模型分析入世后中国农业贸易政策变化和转基因技术对农业和粮食部门的影响问题。[9]

蒋庭松采用中国区域经济一般均衡模型(CERD)对入世后中国粮食生产、贸易和自给率的影响进行了模拟分析。[10]黄淑瑛等建立了一个作物空间价格均衡模型 (SPE模型),[11]考虑了商品间和跨地区的互相影响,并针对中国农业地域间差异较大的特点,把中国分为 15个地区,分别讨论了中国坚持粮食自给或完全实行粮食贸易自由化两种情况,对中国消费收入及国际农业的影响。

伴随全球范围内人口增长和资源环境问题的日益严重,经济学家正密切与自然科学家合作,将经济和自然资源模型进行结合,试图改变原有经济模型对资源约束考虑的不足,以及一些自然科学家在粮食生产潜力和粮食安全的评估时对经济因素考虑较少的缺陷。国际食物政策研究所 (IFPRl)目前建立的 IMPACT-Water模型是最为典型的资源与经济相结合的政策分析模型。[12]

(二)预测结果比较

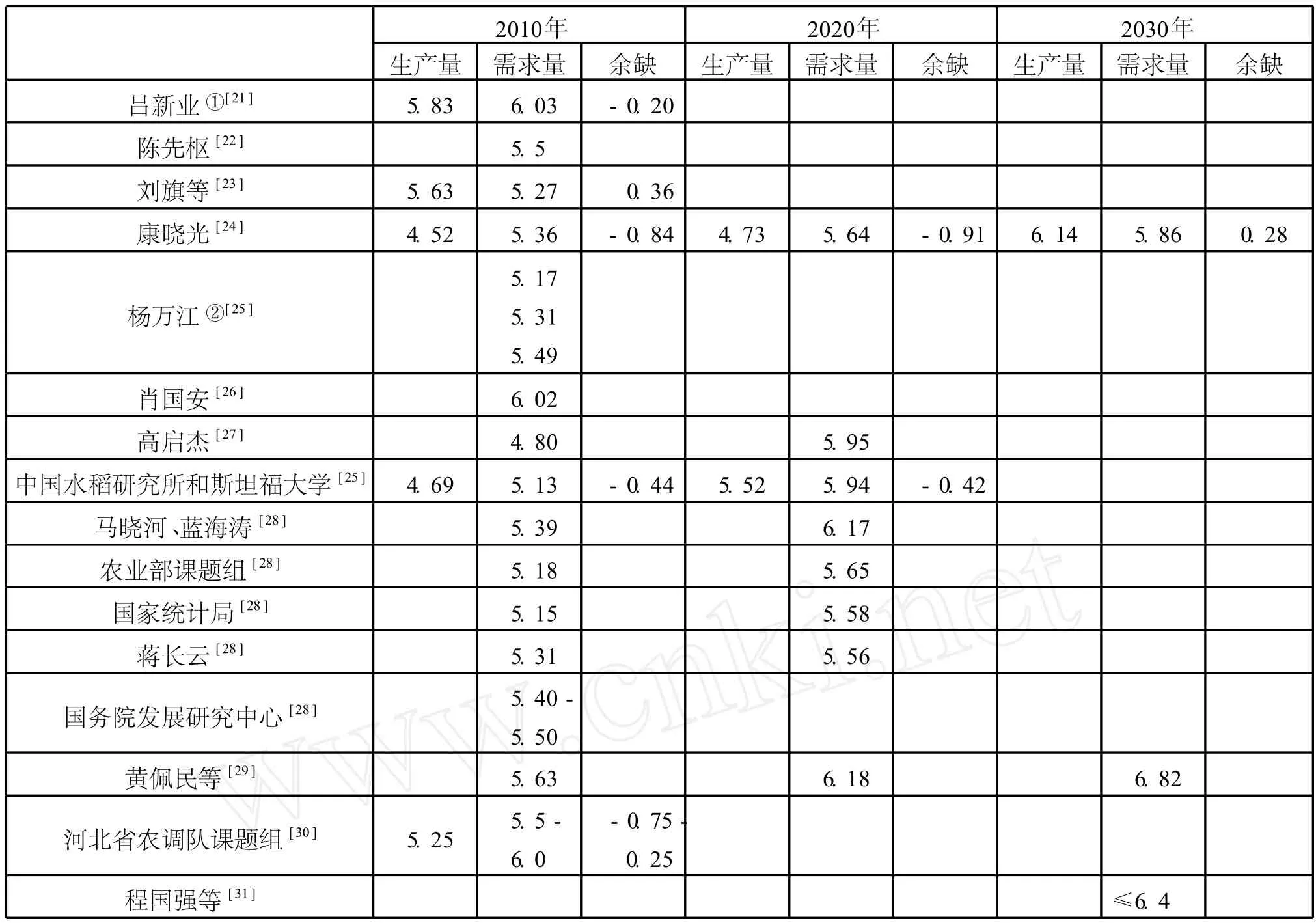

绝大多数学者认为未来中国粮食供求存在缺口,其中,布朗的预测值最大,他认为 2010年为1.512亿吨,2020年为 2.584亿吨,2030年为 3.74亿吨,并提出了“谁来养活中国”的著名疑问,引起国际社会的普遍关注。但是布朗的预测并非基于明确的供求模型效应,而是基于一定的人口、人均需求和产量假设。对 2010年供求缺口的预测,除布朗和OECF的预测值偏大外,其余研究者的预测值集中在 0.2-0.5亿吨之间;2020年供需缺口除布朗值外多集中在 0.3-0.6亿吨之间;2030年的偏差最大,甚至有学者认为到 2030年中国国内生产的粮食有剩余。这在某种程度上说明现有的供求预测模型依然很难对长时段的供求形势作出精确的预测。

另外,各种研究对粮食需求的预测水平都比较接近,因为人口变化是粮食需求发生变化的主要因素,而相似的人口增长假设使收入弹性较小。粮食的供给是最难预测的,差异较大。对粮食供求缺口预测存在差异的主要原因是产量预测的差异,这源于预测者对未来影响粮食单产的因素,如气候、技术,以及土地面积等方面的估计存在差异。此外,各种模型的基础假定、模型参数、模型结构、农业和其他部门之间联系结构等的不同,也是造成预测结果差距较大的原因。

《国家粮食安全中长期规划纲要 (2008-2020年)》提出,到 2010年中国居民人均粮食消费量为389公斤,粮食需求总量达到 5 250亿公斤;到 2020年人均粮食消费量为 395公斤,需求总量 5 725亿公斤。到 2010年粮食综合生产能力稳定在 5 000亿公斤以上,到 2020年达到 5 400亿公斤以上。供需缺口为 2010年 250亿公斤,2020年 325亿公斤。《纲要》中粮食产量与需求值都比较高,其目的在于保证国家的粮食安全,一方面是要使粮食自给率稳定在 95%以上,另一方面是为了保证一定的人均粮食占有量。由此可见,美国农业部、 IMPACT、黄佩民以及陈永福所作的预测相对而言质量较高。

表3 对未来中国粮食供需预测结果的比较 (单位:亿吨)

续表3 对未来中国粮食供需预测结果的比较 (单位:亿吨)

在当前以及今后粮食供求问题的发展中,结构问题已经日益超过总量问题,成为影响中国乃至世界粮食供求平衡的主要问题。区域平衡是粮食供求平衡的重要内容,从区域经济的角度研究中国粮食供求问题,对于搞好全国粮食宏观调控,促进粮食生产的稳定发展,稳定国内粮食市场,确保国家粮食安全有重要意义。粮食结构问题的另外一个方面是粮食品种问题。

1.区域水平上的中国粮食供求平衡预测

供求之间的矛盾往往表现为区域粮食供给的绝对不足与社会总供给相对充足之间的矛盾。结合各地气候条件,当地居民对粮食品种具有不同的需求习惯,以及区域粮食余缺的总体情况,可以把中国划分为粮食剩余区、结构性余粮区、结构性缺粮区、粮食短缺区四种类型。未来中国区域内粮食供求趋势及区域间粮食流动方向的走向,对于粮食安全有着极其重要的意义。

陈永福选择 30省市自治区作为研究对象 (把重庆市归入四川省,不包括台湾省),[14]而陆文聪将中国划分为华北、东北、华东、中南、华南、西南和西北等七个区域进行研究 (不包括台湾省)。[7]其中,陆文聪分基准方案和价格情景方案比较预测了四种粮食的供求情况;陈永福在对大米、小麦和大豆预测中采用了基准方案高位需求 (GPR=4%)、中位需求 (GPR=7%)和低位需求 (GPR=10%)三种子方案,在玉米预测中采用了基准和价格外生成两种方案。以下以陆文聪两种方案的预测结果 (陆 1为基准方案,陆 2为价格情景方案),陈永福的大米、小麦、大豆中位需求子方案,及玉米的基准方案预测结果进行比较,他们对 2010年的预测结果见表 4。

表4 2010年粮食供求预测比较 (单位:万吨)

从表 4可以看出,两位学者预计 2010年华北、华东、中南、华南、西南、西北存在粮食缺口,粮食有剩余的地区只有东北。其中,陆文聪认为东北大豆剩余,华东、西南小麦不足,中南小麦剩余,西南大米剩余,西北大豆不足,而陈永福持相反的观点,另外,陆文聪的两个方案对华南大米供求预测不一致。

陆文聪的预测结果还显示,华东和华南地区粮食缺口规模将不断扩大,东北和华北地区将呈现以玉米为主导的快速粮食生产增长态势且超过需求增长,中南地区将从短缺转向粮食基本自给,西南和西北地区将继续保持现有缺口规模。

基于陈永福以 30个省 (市、自治区)作为研究对象,单独把他的研究成果进行分析。结果显示,中国大米供给潜力最大的地区是东北,其中黑龙江省的潜力最大;其次是中南地区,而短缺最严重的是华南地区,其中又以广东省为甚。西北和西南的大米短缺有可能得到缓解,华东地区可能由剩余转为短缺,华北地区短缺情况相对稳定。

今后中国小麦主要从江苏、安徽、山东、河北以及西南地区流出,而需要流入的地区主要集中在东北、东南沿海及西北地区。中国玉米产销不平衡区域分化现象日趋严重,玉米主产区山东和河北也将出现较大的缺口,玉米供求格局将从北粮南运的局面转变成北粮中运,南进外粮的局面。今后中国大豆产销剩余的省份主要集中在东北和西北地区,而缺口较大的省份主要集中在沿海地区。豆粕和豆油产销剩余的省份主要集中在东北和沿海地区。

2.分品种粮食供求预测结果分析

粮食结构问题的另外一个方面是粮食品种问题。按照中国现行统计口径,粮食包括谷物、薯类和豆类。谷物又包括稻谷、小麦、玉米、谷子、高粱和其他谷物。而联合国粮农组织将玉米、谷子、高粱等称为粗粮。中国粮食需求主要由以下几个部分组成:城乡居民口粮、饲料粮、净出口、种子用粮和工业用粮、损耗和库存净增加等。在中国各个地区,稻谷、小麦为主粮,是口粮消费的大宗。口粮对于中国粮食供求失衡的影响,更具先导性和敏感性。玉米是饲料粮和工业用粮的主要对象,饲料粮数量的多少是所有供需研究中最有争议的问题,这也就决定了玉米是粮食问题研究中差异最大的品种。大豆逐渐转变为油料品种和饲料用粮品种,中国大豆的供求情况已经成为影响世界大豆价格变动的重要因素。

当前,中国小麦供需总量基本平衡,但品种优质率有待进一步提高。大米在居民口粮消费中约占60%,且比重还在逐步提高,但南方地区水田不断减少,水稻种植面积大幅下降,恢复和稳定生产的难度很大,稻谷供需总量将长期偏紧。玉米供需关系趋紧。大豆生产徘徊不前,进口依存度逐年提高。北方种植大豆、南方种植油菜籽比较效益低,生产缩减。粮食品种间 (如东北大豆、玉米、水稻)争地及粮食作物与油料、棉花、烤烟等经济作物之间的争地矛盾将长期存在。

三 结论与含义:应对世界粮食供求变化之道

(一)世界各国应积极合作,建立应急预警系统

如何应对世界粮食供求的变化,学者们普遍认为缓解粮食波动的重点在于解决贫穷、农业生产率低下、环境退化、政府政策不完善等根本性问题。陈娟等则提出各国必须将粮食安全置于重要位置,立足自力更生,依靠科技力量提高土地的产量,加强国际合作,尤其是欧美发达国家应向发展中国家提供更多的资金和技术支持。[33]要加快构建起以联合国为主导的国际合作机制,形成全球粮食安全保障体系,其中包括早期预警、监测监督、宏观调控和紧急救援机制。建立粮食的计价货币多元化,以分散货币汇率风险;刘国强、杨世琦置于全球视野,提出在全球范围构筑灾害应对型农作制度、粮食安全生产耕地保障机制、构建全球粮食贮备及需求信息共享平台与粮食安全科技支撑计划等。[34]更多的国家采取限制出口、鼓励进口的方式应对,但也有一些经济落后国家因无力应对而诱发社会动荡。

表5 世界各国应对粮价高涨措施表

(二)中国应坚持自力更生与“走出去”战略

虽然目前中国对世界市场的依存度较低,但面对粮价波动频繁的严峻形势,未来两者关联度势必增加的现实,仍使中国如何应对也成为研究的重点。粮食管理部门更要从战略高度重视粮食安全,继续坚持自力更生粮食政策,加强粮食应急储备和战略储备,在加速发展经济的同时坚守住 18亿亩耕地红线。同时针对中国人多地少,又处于工业化加速发展阶段,农业生产潜力有限的现实,要加大农业国际合作和“走出去”步伐,增加中国在国际粮食市场的话语权和定价权。

最后,由于未来的不确定性因素还很多,我们无法确切地掌握未来粮食供求的准确趋势,每一种预测方法都无法将未来可能会出现的问题考虑全面,加之预测模型又要求尽可能地简洁以及理论探讨相对于现实问题存在一定滞后性等问题的存在,粮食供求模型只能在实践的发展中不断加以修正。各种方法提供的只是未来粮食状况可能出现的问题,在此基础上作出预警,对实际政策的制定提供参考。

[1]OECD-FAO.AgriculturalOutlook:2009-2018[EB/OL].http://www.sourceoecd.org/agriculture/9789264011441.

[2]FAPRI.FAPRI 2010 U.S.and World Agricultural Outlook[EB/OL].http://www.fapri.iastate.edu/outlook/2010/.

[3]InteragencyAgricultural Projections Committee.USDA Agricultureal Projections to 2018[EB/OL].http://www.usda.gov/oce/commodity/archive_projections/USDA Agricultural Projections 2018.pdf.

[4]姜长云.2020年前我国粮食供求平衡状况展望[J].科学决策月刊,2006(1):22-23.

[5]黄季焜,李明辉.中国农业政策分析和预测模型——GAPS iM[J].南京农业大学学报:社会科学版,2000(1):30-41.

[6]陈永福.中国省别食物供求模型的开发与预测[J].中国农业经济评论,2004(3):355-406.

[7]陆文聪.对我国主要农产品产需变化趋势的基本判断及其政策启示[J].中国农村经济,2004(2):16-24.

[8]刁新申,樊胜根,张晓波.WTO对中国农业部门的区域影响[M]//中国农业科学院农业经济研究所.农业经济与科技发展研究.北京:中国农业出版社,2003:60-76.

[9]田维明,周章跃.国际农产品贸易改革以及对中国饲料粮需求的影响[J].中国农业经济评论,2003(3):202-224.

[10]蒋庭松.加入 WTO与中国粮食安全 [J].管理世界,2004(3):82-94.

[11]Shwu-Eng Webb. Economic Realignments Affecting Trade:China[M].Washington,DC:USDA:Economic Research Service,1993:2.

[12]Rosegrant,Mark W.Ximing Cai,Sarah A.Cline.World Water and Food to 2025:Dealing W ith Scarcity[R].Washington D.C.International Food Polity Research Institute,2002:20-30.

[13]国家粮食安全中长期规划纲要 (2008-2020年)[EB/OL].http://politics.people.com.cn/GB/8338354.h tml.

[14]陈永福.中国食物供求与预测 [M].北京:中国农业出版社,2004:17.

[15]梅方权.中国粮食供需前景 [J].中国农村经济,1995(8):3-9.

[16]陈锡康,郭菊娥.中国粮食生产发展预测及其保证程度分析[J].自然资源学报,1996(3):197-202.

[17]朱 杰,聂振邦,马晓河.21世纪中国粮食问题 [M].北京:中国计划出版社,1999:286-288.

[18]黄佩民,俞家宝.2000-2030年中国粮食供需平衡及其对策研究[J].农业经济问题,1997(3):9-14.

[19]朱希刚.跨世纪的探索:中国粮食问题研究 [M].北京:中国农业出版社,1997:36.

[20]曹宝明,王金秋,等.粮食供求紧平衡的一般分析及其测度指标体系的构建 [J].南京财经大学学报,2007(5):23-25.

[21]吕新业,王济民.我国粮食供需预测 [J].农业现代化研究,1997(1):13-17.

[22]陈先枢.中国粮食消费需求预测 [J].消费经济,1998(1):37-38.

[23]刘 旗,张冬平,等.我国未来粮食供需预测分析 [J].河南农业大学学报,1998(4):379-384.

[24]康晓光.地球村时代的粮食供给策略——中国的粮食国际贸易与粮食安全 [M].天津:天津人民出版社,1998:96-98.

[25]肖海峰,王 姣,等.我国粮食综合生产能力及保护机制研究[M].北京:中国农业出版社,2007:20-21.

[26]肖国安.未来十年中国粮食供求预测[J].中国农村经济,2002(7):9-14.

[27]高启杰.城乡居民粮食消费情况分析与预测[J].中国农村经济,2004(10):20-26.

[28]马晓河,蓝海涛.中国粮食综合生产能力与粮食安全[M].北京:经济科学出版社,2008:5-20.

[29]黄佩民,俞家宝.2000-2030年中国粮食供需平衡及其对策研究[J].农业经济问题,1997(3):9-14.

[30]河北省农调队课题组.中国农村经济调查报告 [M].北京:中国统计出版社,2004:115.

[31]程国强,陈良彪.中国粮食需求的长期趋势[J].中国农村观察,1998(3):1-11.

[32]聂振邦,刘 韧,等.世界粮食供求现状、趋势与对策研究 [J].中国稻米,2004(5):1-5.

[33]陈 娟,樊士德.对近期世界粮食价格异常上涨的综述[J].中国集体经济,2008(6):4-5.

[34]刘国强,杨世琦.世界粮食安全问题分析及应对策略[J].西北农林科技大学学报:社科版,2009(2):21-24.

Future Trend Forecast for Food Supply and Demand——A World-and-China-based Survey

CHEN Yong-fu,L IJun,MA Guo-ying,ZHAO Jing

(College of Econom ics&M anagem ent,China Agricultural University,Beijing100083,China)

Factors affecting the world food supply,on the basis of traditional factors,is gradually extending to the bio-energy demand and the global ecological environment,and the world agricultural production is facing serious challenges thatman has never had in the past.Under such circumstances,food pricesmight run high in the longter m and the bottleneck in resources become increasingly apparent.From the perspective of ensuring food safety,it is necessary to have a summarized analysis and discussion on the future trend forecast for food supply and demand in both China and the world.This paper reviews the forecast resultsof global food supply and demand both at home and abroad.

food supply and demand;forecast;price

(责任编辑 石 涛)

F316.11

A

1000-5935(2010)05-0059-09

2010-02-01

科技部“十一五”国家科技支撑计划子课题短期粮源与供应数量检测与价格预测技术研究课题 (2008BADA8B02-2);国家社科基金 (07CJY039)

陈永福 (1971-),男,山东冠县人,中国农业大学经济管理学院教授,博士生导师,主要从事农业经济管理、农业经济史等方向的研究;

李 军 (1976-),男,山东莱阳人,中国农业大学经济管理学院副教授,主要从事农业经济史、农业经济管理方向的研究;

马国英 (1983-),女,山西宁武人,中国农业大学经济管理学院博士研究生,主要从事经济史方向的研究;

赵 静 (1984-),女,山东莱阳人,中国农业大学经济管理学院硕士研究生,主要从事农业经济管理方向的研究。

·体育学研究·