通过玉树地震解析中国地震应急响应机制

刘在涛 李 洋

1. 引言

2010年4月14日,青海玉树7.1级地震是本世纪以来中国大陆发生的继汶川8.0级特别重大地震灾害以来的第2个特大地震灾害,对震区造成了巨大生命财产损失。震后,国务院立即成立国务院抗震救灾总指挥部,国务院抗震救灾指挥部多个成员单位启动了相应的应急预案应急响应,如中国地震局启动了Ⅰ级地震应急响应,国家减灾委、民政部也启动了国家Ⅰ级救灾应急响应等,按照应急预案内容规定的职责和任务,各单位全力投入到了抗震救灾工作中去。

那么震后各单位遵从何种响应流程,如何启动应急响应,响应等级又是如何判定的?本文将就这些问题对中国地震应急响应机制做较深入的解析。

2. 中国地震应急响应机制的建立

2003年以来,我国相继发生了“非典”、“禽流感”等公共卫生突发事件,凸显了突发公共事件应急的重要性。2006年1月,国务院发布《国家突发公共事件总体应急预案》,其中定义了突发公共事件是指突然发生,造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会危害,危及公共安全的紧急事件。总体应急预案将突发公共事件分为四类:自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件,运行机制一般是依据突发公共事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态,划分为四个级别:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。总体应急预案对突发公共事件的预测预警、信息报告、应急响应、应急处置、恢复重建及调查评估等机制作了详细规定,并进一步明确了各有关部门在人力、财力、物力及交通运输、医疗卫生、通信等应急保障工作方面的职责。

同时在总体应急预案基础上,发布了25个专项预案和80个部门预案。专项预案包含了针对于自然灾害类突发公共事件发布的5类自然灾害类突发公共事件专项应急预案。其中的《国家地震应急预案》适用于地震灾害事件(含火山灾害)的应急处置。《国家地震应急预案》是依据《中华人民共和国防震减灾法》、《破坏性地震应急条例》和《国家突发公共事件总体应急预案》制定的,目的是使地震应急能够协调、有序和高效进行,最大程度地减少人员伤亡、减轻经济损失和社会影响。

以《中华人民共和国防震减灾法》、《国家地震应急预案》为依据,中国地震局制定了《中国地震局地震应急预案》,各级人民政府,相关部门,各级地震工作分管部门、中国地震局各直属单位,重点企事业单位、学校、医院、人员密集场所等制定了各自的地震应急预案。截至2009年底,全国各级各类地震应急预案总数达2.7万余件,比2007年底前增长一倍。31个省(区、市)、98%的市(地)、82%的县(市)、4500多个乡(镇)人民政府编制修订了地震应急预案;武警和10个国务院有关部门编制了地震应急预案,26个国务院有关部门编制了与地震相关的综合防灾减灾预案,600多个省级、2000多个市级、6300多个县级政府委(办、局)、1400多个各级地震部门编制修订了应急预案;4000多个人口密集场所、2500个企事业单位、3200多个街道、社区(村)编制修订了应急预案。

上述一系列预案的发布,标志着中国针对包含地震在内的突发事件的应急响应机制的初步建立。

3. 中国地震应急响应机制的特点与响应流程

3.1 分级响应是中国地震应急响应机制重要特点

我国的各级地震应急预案在组织内容上存在相似性,下级部门的应急预案是以上级部门预案为依据结合本部门实际制定的,目的是细化本部门的工作职责,加强可操作性。各级地震应急预案核心是应急响应机制,应急响应机制的核心则是协调、高效,我国应急响应机制的重要特点是实行分级响应。

以《国家地震应急预案》为例,地震应急响应分为四个等级,响应等级是与地震灾害事件受灾程度相对应的。预案中将地震灾害事件分为特别重大、重大、较大、一般四个级别。对地震应急响应启动等级的判定实际就是对地震灾害事件级别的判定,其判断标准是死亡人数、震级、震区人口是否稠密、是否造成一定程度的经济损失等。破坏性地震发生后,根据地震灾害的规模确定相应的应急响应等级。表1为地震灾害事件分级与应急响应分级和启动条件。

表1中所列的三个初判条件是逻辑‘或’的关系,即原则上满足任意一条就可以给出初判响应等级,但实际操作中,经济损失、人员伤亡的快速评估值是很不确切的。目前,由于震级、震源深度、震中人口密度、房屋结构和质量等决定人员伤亡和财产损失的因素较多,所以震后短时间内不能准确掌握人员伤亡和财产损失,震级在震后几分钟内可以用地震仪器测定,所以通常以震级作为主要判断标准。

地震发生后国务院抗震救灾指挥部地震应急指挥技术系统根据震级、震中附近人口密度和盲估死亡人数初步判断响应等级。但是鉴于盲估死亡人数与实际死亡人数是存在差异的,而且地震灾情收集时,死亡人数的上报数字往往是不断上升的,所以应急过程中会根据实际死亡人数的上报情况、当地建筑物抗震设防情况、附近地质构造情况动态修正灾情评估结果,并结合受灾地区是否处于边疆地区或是否是少数民族聚居区等特殊情况,视需要对初判响应等级适当调整,然后发布正式响应等级。响应等级可视实际情况发展而上调或下调。

3.2 中国地震应急分级响应流程

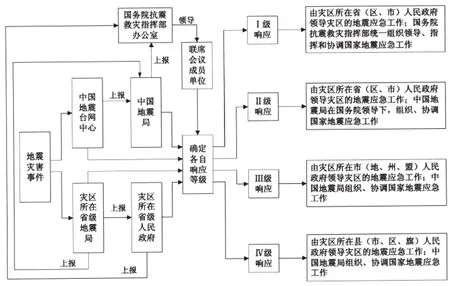

图1为中国地震应急分级响应流程。由图表明,应急响应等级的判定是后续工作有序开展的前提。

地震灾害事件发生后,中国地震台网中心作为国家级地震应急指挥中心负责将震情、灾情快速评估简报和震区基本情况上报中国地震局;灾区所在省(市、自治区)地震局负责快速获取震情和灾情,上报灾区所在省级人民政府与中国地震局;中国地震局负责汇总灾情、社会影响等情况上报给国务院及国务院抗震救灾指挥部成员单位;灾区所在省级人民政府了解震情和灾情,确定应急工作规模,报告国务院并抄送中国地震局及其他相关部门;国务院及抗震救灾指挥各成员单位根据掌握的灾情,结合本部门所制定的应急预案响应等级判定标准,启动相应等级应急响应,按照预案实施救灾工作。

地震应急响应包括信息报送和处理、通信、指挥与协调、紧急处置、人员抢救与工程抢险、应急人员的安全防护、次生灾害防御、地震现场监测与分析预报、社会力量动员与参与、地震灾害调查与灾害损失评估、信息发布等工作内容。在不同的应急响应等级下,地震应急工作的组织、各部门职责、救援任务等指挥协调工作内容也是不同的。

正是由于地震应急响应机制的分级响应特点,才使得国务院有关部门和单位能够按照预案既定职责分工,做到密切配合、信息互通、资源共享、协同行动,在地震应急救援工作中临危不乱、有章可循,切实达到协调、高效的要求。

图1 地震应急分级响应流程

表1 地震灾害事件分级与应急响应分级和启动条件

4. 玉树地震的应急响应

4.1 应急响应等级的初步判断

对于中国地震局等直接对口应急处置部门,应急响应等级一般分为初步判断和正式判定两个步骤。初判的时限一般是在地震参数确定后数分钟完成,主要目的是对灾情进行快速盲估,预测灾情规模,以便尽快采取适当的救灾行动。正式判定的时限一般在震后数小时随现场灾情逐级明朗化而最终确定。正式判定结果一般情况下与初判结果一致,但也存在例外的情况,例如这次玉树地震。若等响应等级正式确定后再采取行动,就浪费太多时间,贻误救援最佳时机。震后每一秒钟都非常重要,早一秒钟救援就可能多挽救一个生命。所以应急响应等级初判是非常必要的。

玉树7.1级地震发生后,中国地震局按照地震应急响应流程,各部门和各直属单位进入应急处置状态。经初步判定,地震灾害较严重,根据地震应急预案初判条件,综合震级较大而人口密度较低两个因素,中国地震局及其直属单位(如中国地震台网中心)第一时间启动了Ⅱ级应急响应,先行进入Ⅱ级应急响应状态;青海省政府与青海省地震局启动Ⅰ级响应;民政部启动Ⅳ级应急预案,部署抗震救灾工作。

4.2 应急响应等级的正式判定及后续工作

中国地震台网中心在应急过程中了解到当地建筑土木结构比例非常高,抗震能力较差,而且震中附近有甘孜-玉树断裂带经过,推断可能会因断裂带破裂造成建筑物的大量倒塌,从而造成较重的生命损失。于是约当日10时决定升级为Ⅰ级响应;11时许,现场灾情信息显示地震已经确认地震造成超过300人死亡,数千人受伤,大量房屋倒塌,且灾情还要进一步发展。鉴于上述情况,根据《中国地震局地震应急预案》,中国地震局决定将地震应急响应级别升级为Ⅰ级,立即进入Ⅰ级地震响应状态。并建议国务院按照《国家地震应急预案》,启动Ⅰ级地震响应,成立国务院抗震救灾总指挥部,全力开展抗震救灾工作。

国家减灾委、民政部、中国红十字会也先后将响应等级调整为Ⅰ级,其它相关部门也在震后陆续启动了Ⅰ级应急响应,进入应急状态,按照预案内容开展应急救援工作。

表2是主要相关部门应急响应等级启动情况汇总。由表可以看到,中国地震台网中心、中国地震局、国家减灾委、民政部、中国红十字会最终应急响应等级是在初判基础上经过调整的。

据中国地震局震灾应急救援司苗崇刚副司长介绍,震后20分钟地震应急指挥中心就收到了震区有房屋倒塌的消息,但是由于灾区通讯和电力设施的破坏,所以灾情收集的渠道并不是很通畅。基于地震发生的地点离玉树州政府所在地不是很远的情况,同时了解到震区有许多土木和砖木结构的房屋,抗震能力较差,所以中国地震局在没有收到大量人员伤亡消息的情况下,先期启动了Ⅱ级响应,中国地震局立即派出了青海省地震局的现场应急工作队和国家地震现场应急工作队的队伍,同时命令青海省地震灾害紧急救援队和西藏的地震灾害紧急救援队赶赴灾区。

灾情是随着时间推移不断发展的,表3为玉树地震后不同时段获知的死亡人数统计表。当天上午,随着死亡数字的进一步获得,中国地震局、民政部等部门,将应急响应的级别提升到了Ⅰ级响应。

4.3 Ⅰ级响应和Ⅱ级响应的区别

地震应急响应级别由Ⅱ级调整为Ⅰ级,在指挥决策、救灾投入和救灾措施等方面都有着本质的差别。国家地震应急Ⅱ级响应是以省级人民政府为主,指挥抗震救灾全面工作,主要的救灾力量还是依靠省政府的协调调度。国家地震应急Ⅰ级响则是由国务院负责指挥抗震救灾工作。此次玉树地震在获知地震灾害损失情况达到Ⅰ级响应级别后,国务院立即成立抗震救灾总指挥部,并设8个工作组,由相应部位牵头,整合救灾力量和资源,指导和协调救灾工作。

国务院抗震救灾总指挥部全体成员单位都将本部门全部的救灾力量和资源投入到玉树地震抗震救灾中,以中国地震局为例,进入Ⅰ级响应状态之后,根据国务院的指示,中国地震局下达了派遣地震灾害紧急救援队伍的命令,启动西北地震应急救援协作联动工作机制,命令国家地震灾害紧急救援队和青海、西藏、甘肃、陕西、宁夏等地震灾害紧急救援队和地震现场应急工作队立即赶赴灾区开展抢险救援行动。地震部门地震现场应急工作队在震区15个乡镇开展了地震监测、搜救技术指导、灾害调查评估、震情趋势判断等工作。为做好灾害调查和评估工作,地震现场应急工作队派出大量技术人员,对青海省玉树县、称多县、治多县、尕多县、囊谦县、曲麻菜县等6个县(区)进行灾情调查。此外,遥感信息协调组还整理了震后卫星遥感资料,做出了灾区震后解译图,提供给部队、武警、公安、安监等在灾区实施救援的部门,为他们抢险救灾工作提供了重要的参考信息。此外,部队、武警、公安、民政、交通、卫生、安监、建设等部门都投入了最大规模的救灾队伍,服务于救灾工作。

表2 主要相关部门应急响应等级启动情况

5. 结语

地震应急响应机制是我国各级地震应急预案的核心内容,分级响应是地震应急响应机制的重要特点。不同应急响应等级下各级政府和各部门工作内容和职责是不尽相同的。地震发生后地震部门立即估计灾情规模,按照经验依据响应等级启动条件对应急响应等级做初步判断,按预案内容立即行动、尽早救援。初判后的响应等级并不是不可更改的,随灾情的不断收集人员伤亡逐渐明朗化,可视情况调整应急响应等级,对响应等级做出正式判定,并相应的调整应急内容。

经过2008年5月12日汶川8.0级地震(Ⅰ级响应)、2008年8月30日四川攀枝花6.1级地震(Ⅲ级响应)、2010年2月25日云南楚雄5.1级地震(Ⅳ级响应),尤其是玉树7.1级地震(Ⅰ级响应)的应急救援的实践表明,我国地震应急分级响应流程逐步走向规范化、程序化,我国的地震应急响应机制是有效的,达到了快速、高效的目的。而且预案逐级细化,可操作性较强,在Ⅰ级响应时各部门间能够协调、有序的按预案内容履行职责,完成既定任务。在今后的地震应急工作中,随着救援经验的积累,地震预案将不断补充和完善,地震应急响应等级判断会更准确,预案将对地震应急救援发挥更好的指导作用。

表3 玉树地震死亡人数统计