缺血性脑卒中相关危险因素的病例对照研究

孙 昊,吴 昊,栾春业,陆 莹,王 军,季晨博,陈 彦,肖 杭,张劲松

(1.南京医科大学第一附属医院急诊中心,江苏南京,210029;2.南京医科大学公共卫生学院神经毒理实验室,江苏南京,210029;3.南京医科大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系,江苏南京,210029;4.南京医科大学附属南京妇幼保健院,江苏南京,210000)

缺血性脑卒中是导致全球人口死亡的三大疾病之一,具有发病率、病死率、致残率及复发率高的特点。由于目前缺血性脑卒中的治疗效果还不很理想,减少缺血性脑卒中发病的首要措施是有效的预防,而预防措施的成功有赖于对引起缺血性脑卒中发病的重要危险因素的认识和控制[1],研究表明,可能有200余种危险因素与缺血性脑卒中的发生发展有关[2]。近年来,对传统危险因素又有了一些新的认识,新的危险因素也在不断提出。本研究采用病例对照研究方法,探讨传统与新型相关危险因素与缺血性脑卒中发病风险的关系。

1 对象与方法

1.1 研究对象

2008年11月~2009年4月在江苏省人民医院及南京市脑科医院住院或体检的缺血性脑卒中病例和正常对照。根据国际疾病分类第9版(ICD9)的标准,入选2种缺血性脑卒中亚型:动脉粥样硬化性血栓性脑梗塞(脑血栓行成)、腔隙性脑梗塞(腔梗),所有患者均符合1995年中华医学会第四届脑血管病会议修订的各类脑血管疾病诊断要点,经严格的神经系统检查、CT和/或MRI扫描确诊。除外潜在的心源性栓子和周围血管栓塞性疾病引起的脑栓塞,大动脉炎、外伤、血液病、药物、恶性肿瘤等引起的脑梗死。对照组来自各医院体检中心同期健康体检汉族人群,无脑血管病史和神经科症状。与病例组的年龄、性别、地区相匹配。研究个体之间无血缘关系。

1.2 研究方法

本研究通过了南京医科大学伦理委员会批准,每个研究对象在签署了知情同意书后,由统一培训合格的调查员采用结构式调查表进行调查。调查包括:一般情况:年龄、性别、民族、身高体重、籍贯、居住情况等;生活方式:饮食习惯、烟酒嗜好等;疾病家族史:脑卒中、冠心病、高血压、糖尿病等;既往史:一过性脑缺血发作(TIA)、脑血管疾病、高血压、糖尿病、冠心病、消化性溃疡、肾脏疾病等;实验室及其他辅助检查:血压、血常规、生化指标(血糖、总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇等)、凝血功能、心电图、心脏及颈动脉彩超、CT和(或)MRI等;发病情况:发病时状态、就医时间等。清晨抽取空腹静脉血5m L测定血常规及生化指标。

1.3 相关危险因素定义

BM I=体重/身高2(kg/m2);高血压按照JNC7标准定义为SBP≥18.67 kPa和(或)DBP≥12 kPa,且每个研究对象休息10m in以上取坐位进行血压的测量,测量2次(间隔5 m in以上);吸烟定义为平均吸烟≥1支/d,且持续3个月以上;饮酒指每周至少饮酒1次,饮酒量≥50 m L并持续3个月以上为阳性(相当于>250 g啤酒或100 g葡萄酒、黄酒或50 g白酒);家族史定义为近3代家族中有高血压病、糖尿病、脑卒中、冠心病等之一者为阳性;体重指数≥24为超重。

1.4 数据管理和统计分析

使用EpiInfo 6.04软件建立数据库,双人录入计算机,对录入结果进行逻辑检查。计量资料使用非配对t检验,计数资料使用卡方检验。使用Logistic回归分析,计算OR值和95%可信区间,分析的相关危险因素,所有检验以P<0.05为显著性差异水平。应用SPSS 16.0软件进行统计分析。

2 结 果

2.1 研究对象的基本特征分析

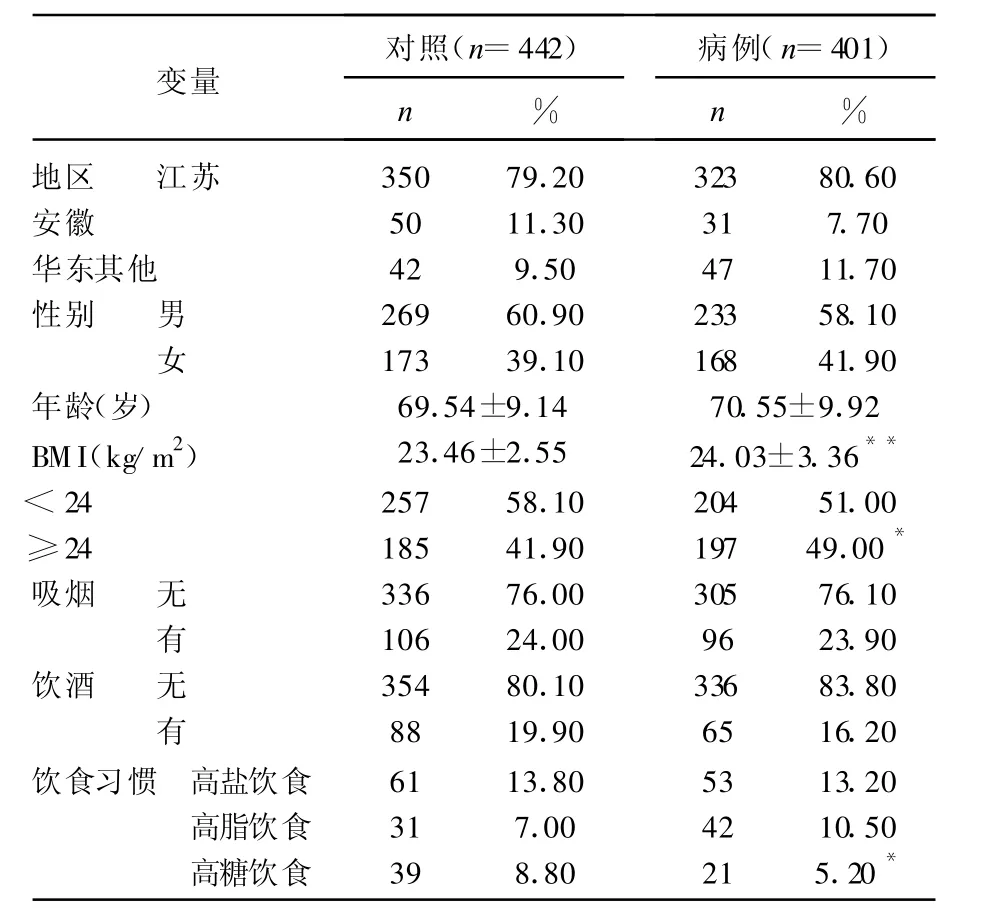

本次研究对象中缺血性脑卒中和对照组年龄、性别和地区分布均衡可比,差异无统计学意义;病例组的BM I均值高于对照组(P<0.01),且病例组中超重(BM I≥24)的比例明显高于对照组(P<0.05);病例组的吸烟、饮酒的比例高于对照组,但两组的差异无统计学意义;病例组饮食习惯中的高糖饮食比例较对照组小,且差异有统计学意义(P<0.05)。(见表1)

表1 研究对象的基本特征

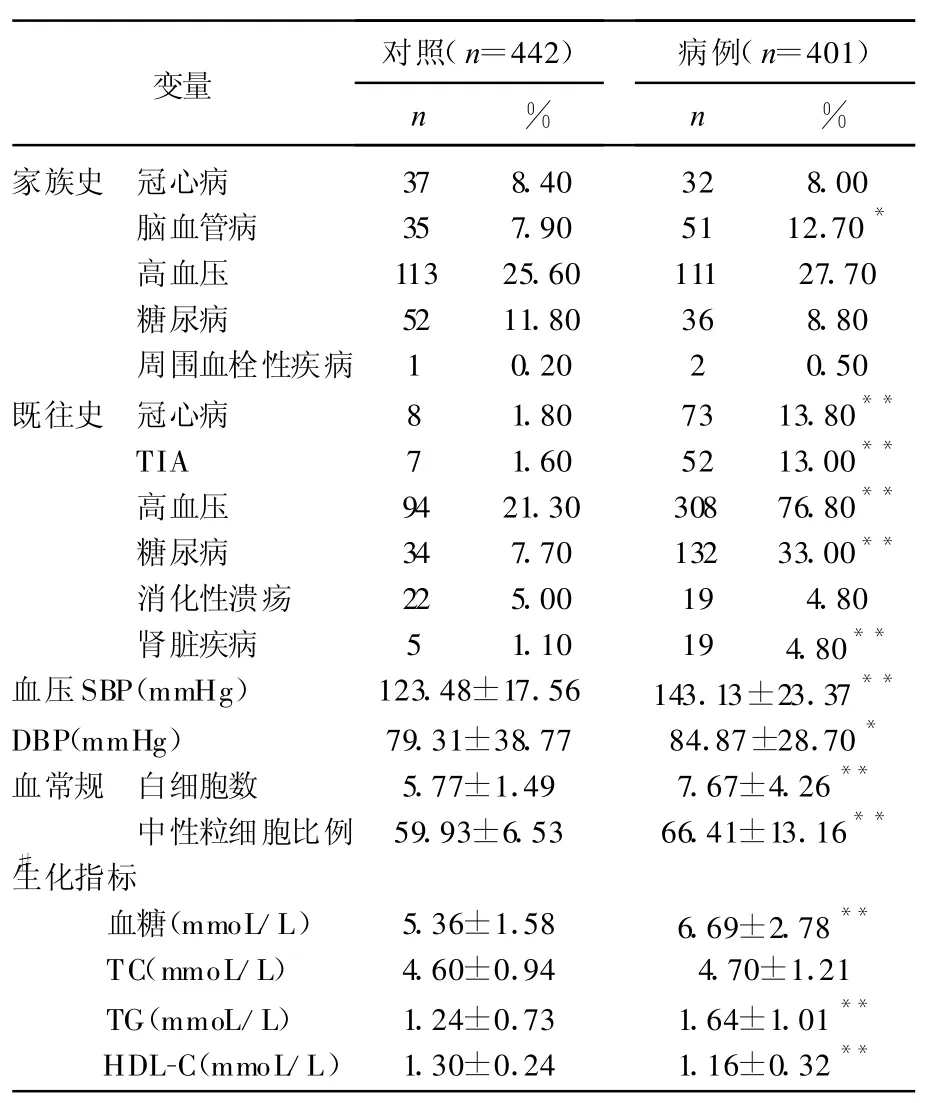

2.2 相关危险因素和缺血性脑卒中的关连分析

如表2所示,卡方检验提示脑血管病家族史、既往T IA史、高血压、糖尿病、冠心病及肾脏疾病史与缺血性脑卒中发病相关(P<0.05);单因素非配对t检验显示病例组与对照组关于血压值(包括SBP、DBP)、血常规(白细胞数、中性粒细胞比例)、生化指标(血糖、TG 、HDL-C)的统计结果差异有显著性意义(P<0.05);而其他相关家族史包括冠心病、高血压、糖尿病等,既往消化性溃疡疾病史及生化指标中的总胆固醇(TC)均不能体现两组间统计学差异。

表2 相关危险因素与疾病的关联分析

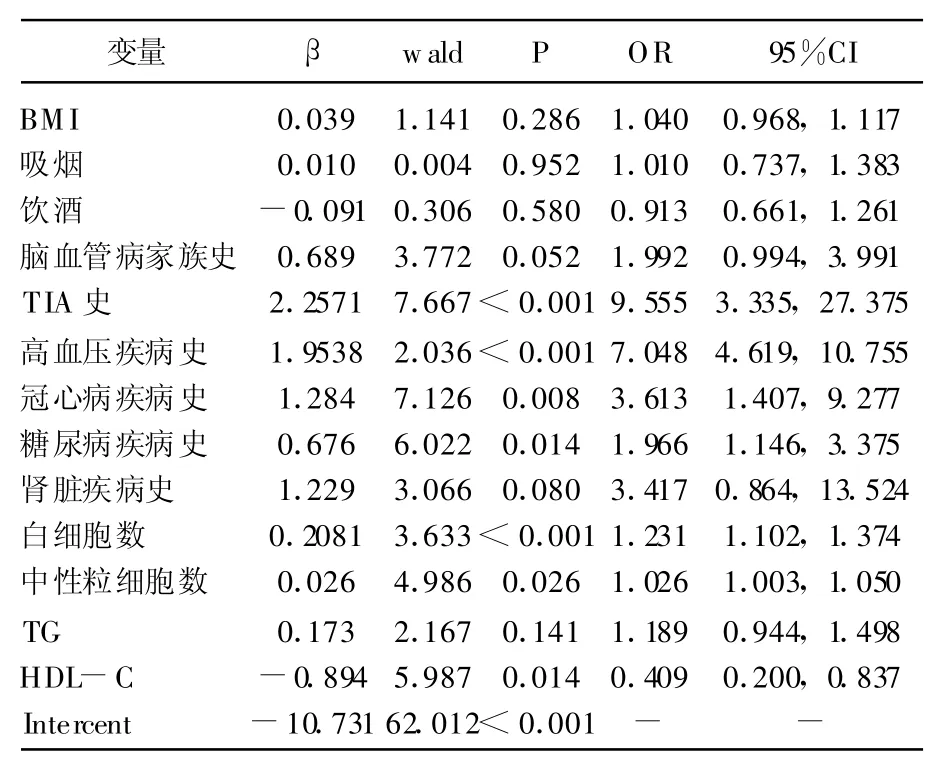

2.3 相关影响因素的Logistic回归模型分析

多因素 Logistic回归分析显示(表3),TIA史、高血压、冠心病、糖尿病、炎症反应(白细胞数、中性粒细胞比例)、低HDL-C值是缺血性脑卒中的危险因素,且均达到显著性水平(P<0.05)。而之前单因素分析中有差异的BM I值、脑血管病家族史、既往肾脏疾病病史、甘油三酯(TG)水平在Logistic回归模型分析中未能体现出显著性水平。

3 讨 论

缺血性脑卒中是一种多危险因素疾病,本研究中病例与对照组的年龄、性别、地区、种族匹配,不考虑上述几个因素的影响,使其它因素更具有可比性。传统危险因素包括:高血压、糖尿病、冠心病、高血脂、家族史、不良生活方式等[3]。本研究的结果中无论单因素还是多因素Logistic回归分析均显示TIA史、高血压、冠心病、糖尿病为缺血性脑卒中的危险因素,与文献报道一致。具体机制详见各文献,不再赘述[4-6]。

表3 影响因素的Logistic回归模型分析

不良生活方式中经常吸烟和重度饮酒是公认的缺血性脑卒中的危险因素,对机体的危害是多方面的,主要影响全身血管和血液系统[7]。国内研究发现吸烟和饮酒发生缺血性脑卒中的合并OR值分别为2.60和2.10[8],本次调查未得出吸烟、饮酒与脑卒中相关的结论,考虑与不良习惯史暴露不足有关。

饮食习惯中,食盐除通过高血压增加卒中风险外,还对血管壁有直接的损害作用,能加剧脑血管病的并发症。本研究中未能发现高盐饮食为缺血性脑卒中的危险因素,与部分研究结果不一致[9],原因可能是病例与对照组人群处于华东地区,膳食结构相对于北方较合理;同时,病例组中高血压患者比例较大,这部分人群已经开始重视了高盐饮食与高血压的关系。

胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDLC)等血脂异常,已经成为公认的缺血性脑卒中危险因素[10]。高TG及低HDL-C血症,为继发性缺血性卒中的强力独立危险因素。在我国,饮食多表现为高糖低脂膳食,血脂异常也主要表现为高TG血症[11]。本研究结果中的TG水平有统计学差异而TC没有,也体现了这点。

近来有些新的危险因素逐渐引起人们的注意和重视:炎症反应研究发现,卒中后1周内白细胞计数>8.2×109/L的患者再发缺血性卒中的风险高于白细胞计数<5.9×109/L的患者(相对危险度为1.56,P<0.001),而中性粒细胞增加对卒中风险尤为重要[12]。本研究中的白细胞数和中性粒细胞比例与疾病的相关性可能与急性缺血性脑卒中后的脑组织损伤与缺血再灌注导致的炎症反应有关。

同时炎症反应中特别提出幽门螺杆菌(Hp)感染与动脉粥样硬化性卒中有关,可能通过炎症反应或调节血脂而影响颈动脉粥样硬化斑块的稳定性[13]。本研究中,由于没有能收集到Hp感染相关资料,仅既往史中包含了消化性溃疡疾病史,具有局限性,其与缺血性脑卒中发病之间不具有显著性意义。

临床研究表明高尿酸血症可增加缺血性卒中风险,每增高0.1 mmol/L相对风险增高1.27,尤其是合并糖尿病的患者。高尿酸血症还是复发性卒中和卒中预后的独立危险因素[14]。本研究中肾脏疾病史在单因素分析中为危险因素(P<0.01),但同样由于尿酸的数值未能够纳入研究,需要今后进一步研究证实。

(感谢江苏省人民医院体检中心、南京市脑科医院急诊中心、老年神经科对本课题给予的大力支持,感谢南京医科大学公共卫生学院流行病统计专业对本课题给予的专业指导)。

[1] 饶明俐.中国脑血管病防治指南[M].北京:人民卫生出版社,2007:1.

[2] 洪道俊,吴裕臣.缺血性卒中新的危险因素[J].国外医学·脑血管疾病分册,2005,13(6),437.

[3] Fang X H,Longstreth W T,Li SC,et al.Longitudinal study of blood pressure and stroke in over 37 000 people in China[J].CerebrovascDis,2001,11:225.

[4] Verdecchia P,Reboldi G,Angeli F,et al.Angiotensinconverting enzyme inhibitorsand calcium channelblockers for coronary heart disease and stroke prevention[J].Hypertension,2005,46:386.

[5] Helen Rodgers,Jane Greenaw ay,Tina Davies,et al.Risk factors for first-ever stroke in older people in the north east of England a population-based study[J].Stroke,2004,35:7.

[6] Stokes J,KannelW B,Wolf P A,et al.The relative importance ofselected risk factors for variousmanifestationsof cardiovascular disease among men and w omen from 35264 year old:30 years of follow-up in the Fram ingham study[J].Circulation,1987,75:v65.

[7] Lavados PM,Hennis A J,Fernandes JG,et al.Strokeepidem iology,prevention,and management strategies at a regional level:Latin America and the Caribbean[J].LancetNeurol,2007,6:362.

[8] 刘建平,解瑞谦,程锦泉,等.缺血性脑卒中患者吸烟与热休克蛋白70-1变异的交互作用[J].中国行为医学科学,2006,14:613.

[9] Sm ith N L,Lemaitre R N,Heckbert S R,et al.Serum potassium and stroke risk among treated hypertensive adults[J].Am JHypertens,2003,16:806.

[10] HartC,Hole D,Sm ith G,et al.Comparison of risk factor for stroke in cidence and strokemortality in 20 yearsof follow-up in men and wom en in the Renfrew study in Scotland[J].Stroke,2000,8:1893.

[11] 刘汝宏,丛志强.脑梗死患者血清脂蛋白(a)和氧化低密度脂蛋白的改变[J].临床神经病学杂志,2001,14:225.

[12] Grau A J,Boddy AW,Dukovic DA,et al.Leukocytecount asan independent predictor of recurrent ischemic events[J].Stroke,2004,35:1147.

[13] Majka J,Rog T,Konturek PC,et al.Influence of chronic Helicobacter pylori infection on ischemic cerebral stroke risk factors[J].Med SciMonit,2002,8:CR675.

[14] W eir C J,Muir SW,WaltersM R,et al.Serum urate asan independent predictor of poor outcome and future vascular events after acu te stroke[J].Stroke,2003,34:1951.