课程标准理念下物理科学探究能力培养

谷春生

(阜阳市第三中学 安徽阜阳 236006)

物理学在日常生活、生产实践和科技创新中有极其广泛的应用.在物理学习中,注重实际问题的分析探究,对于激发学生学习兴趣,拓宽知识面,提高应用物理基础知识解决实际问题的能力都是十分必要的.笔者在教学中设计一些实践探究课题,激发了学生的探究欲望,培养了学生的科学探究能力.下面略举几个物理科学探究与创新有效整合的案例,以求抛砖引玉.

案例一 间歇泉成因的探究

创设情境,引出问题:

同学们一定知道天然喷泉的物理成因吧!

学生积极回答:

天然喷泉利用的是连通器的原理.在液体静止时,各连通的同种液体其通大气的液面相平齐.

继续启迪思考:

闻名世界的美国黄石公园的“老忠实泉”,每隔70分钟就喷发一次,间歇喷出温水,称为间歇泉,已有近百年历史.你们知道这又是为什么吗?怎样用物理知识解释?

学生积极思考,分析猜想(陷入了困惑之中).

引导设计创新实验,启迪创新思维:取一个圆柱形大水槽,里面装入容器的水.找一个玻璃漏斗,口朝下置于水槽内,这时漏斗嘴处液面内外相平齐.再取一个乳胶管,一端开口处置于漏斗口下面,另一端拉至水槽外,如图1所示.然后从乳胶管的上端开口处吹气,不停地吹.大家做实验并仔细观察现象.

学生实施自主探究:学生鼓足气吹乳胶管,不一会儿,一股水流从漏斗嘴喷射出来.过了一会儿,又有一股水流喷射出来,实现了间歇喷水.学生疑惑不解,这究竟是为什么呢?

引导分析,启迪思维:通过乳胶管向漏斗里面吹气时,空气会变成气泡上升.随着气泡往上冒,漏斗里的圆锥容器的上端气压增大.随着吹气的进行,当气压增大到一定程度,即

(h是圆锥容器的上端到液面处的深度),此时圆锥容器上方的水就会被快速往上推,从而冲出水面形成喷泉.喷水后,漏斗里的圆锥容器的上端气压骤降,短时间停止喷水.随着继续吹气的进行,当气压再次增大到刚才的程度 ,又有一股水流喷射出来,实现了间歇喷水.

图1

间歇泉就运用了这个物理道理.间歇泉就是一种能呈喷发状态的温泉,而且这种喷发是断断续续的,因此叫间歇泉.在有间歇泉的地方,往往也是火山地区.间歇泉是地下水流经管状的地下缝隙而形成的.地下水被高热岩浆加热后,水蒸气的气泡上升.当这些气泡上升到漏斗形状的狭窄地方时,形成的巨大压力会把那里的水也往上推,从而冲出水面形成喷泉,这就形成了间歇泉.在这个探究实验中,只要不停地吹气,水就会不停地喷射出来.而间歇泉则不是这样,它要在水蒸气的压力足够大时才会喷发.当这股高温水流的“脾气”发作完了,它的温度和压力下降,于是喷发也就停止了.下次再发“脾气”的时间要看管子的深浅、大小、地下水与岩浆的作用程度和距离等等.

案例二 对贮水圆桶浮子运动现象的探究

创设情境,引出问题:一贮水圆桶的水面上漂着两个浮子——木塞A和B,木塞上各钉有一铁钉,铁钉有一部分留在木塞外,A的钉头向上,B的钉头向下,如图2所示.当贮水桶绕其中心轴线(图2中的点划线)旋转时,请大家思考一下,A和B将如何运动?(控制好A和B,使二者均不发生翻倒)

图2

学生积极思考,分析猜想:当贮水桶绕其中心轴线旋转时,根据离心运动知识,A和B将远离转轴,被甩向桶壁.

究竟是不是这样的呢?课外实验,实施探究:

实验探究结果:出乎意料,软木塞A向桶心靠拢,B向桶壁靠拢.

与猜想结果不相符合,激发起学生更加强烈的好奇心和探究欲望 ——为什么会这样的呢?

引导分析,启迪思维:当贮水桶旋转时,由于摩擦的作用,桶内的水和木塞都将随桶一起转动,则桶内水面将弯曲成中央低四周高的形状,如图3所示.现取木塞A为研究对象来考察,此时A也排开了一部分水,类似于静止平衡时的情况,这部分水的质量等于木塞A与其上面所钉铁钉质量之和.现假设将木塞A取去,将水内缘由木塞A占据的空间用等质量的“水块”来填满,并设这部分水的重心位于C1,则这部分填入的水将随整桶水做圆周运动(可以近似地看做匀速圆周运动),在随桶一起匀速转动的过程中,显然这部分水相对于桶将不发生运动,这部分水做圆周运动的向心力为该部分周围的水对它的压力的合力的水平分量,也就是木塞A位于图4(a)所示的位置时,其周围的水对它的压力的合力的水平分量.设木塞和铁钉整体的重心位于C2,由图3的木塞的倾斜情况和物体质心分布可知,C1到转动轴线的距离r1将大于C2到转动轴线的距离r2,由向心力公式F=mω2r可知,同样的质量位于C1和位于C2处做题述的圆周运动所需的向心力不等 ——位于C2时所需的向心力要小些,而两种情况下周围的水对它的压力的合力的水平分量相同.这样,位于图3所示位置的木塞A在运动中,周围水对它的压力的合力的水平分量便大于它做圆周运动所需的向心力.因此,木塞A将向桶心靠拢并最后浮于水桶的中央.

图3

图4

同样道理,分析可以得到木塞B在运动中,其重心C4到转动轴线的距离r4将大于填入“水块”重心C3到转动轴线的距离r3,周围的水对木塞B的压力的合力的水平分量将小于它做圆周运动所需要的向心力,如图5(a)、(b)所示.因此,B将做离心运动而向桶壁靠拢,最后它将紧靠桶壁而随桶一起转动.

实际上,仔细观察日常生活中搅动漂有杂物的水盆,有的杂物集中到盆中心,而有的杂物漂到盆边,也是这个道理.

图5

案例三 对地转偏向力的探究

创设情境,引出问题:不知道大家思考过没有?我国有许多沿长江、黄河的大城市,如上海、南京、开封、芜湖等,为什么它们都建在江河的南岸?是纯属巧合,还是另有原因呢?能否运用物理知识解释这种现象?

学生们积极思考,分析猜想后,异口同声地回答:纯属巧合.

究竟是不是这样的呢?

引导设计实验,实施探究:

图6

实验设计一 剪一个圆形硬纸板,用一削尖的铅笔从正中央穿过,并卡在硬纸板中央,如图6(a)所示.取一个滴管吸入适量红墨水,置于硬纸板的右上方.然后以铅笔为转轴快速旋转硬纸板,同时从竖直上方轻轻滴下红墨水,观察滴落的红墨水在硬纸板上的运动径迹.

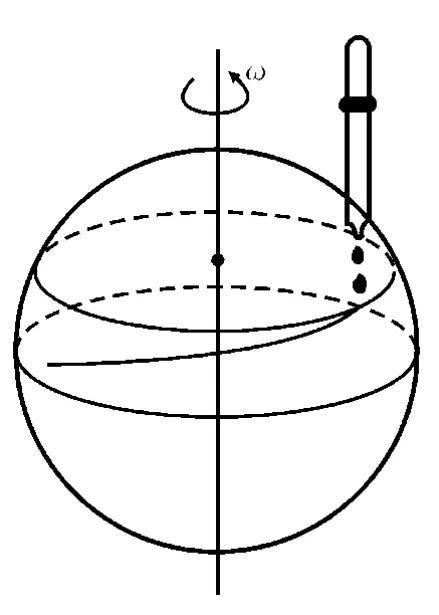

实验设计二 取一个乒乓球,用一根烧热的长直铁钉从其中心穿过,并与铁钉紧固,如图7所示.用手快速旋转铁钉,使乒乓球以铁钉为转轴,随之同步快速旋转.此时从右上方用稍细一些的滴管滴液,观察滴下的红墨水在乒乓球上的运动轨迹.

家庭实验,实施探究:在实验过程中要确保铅笔与硬纸板、长直铁钉与乒乓球要固定紧,防止打滑,以免影响实验效果.

实验探究结论:出乎意料,滴在纸片上的红墨水滴,会被旋转的纸片向外甩.乒乓球上的也是如此.如图6(b)和图7所示.

图7

引导分析,启迪创新思维:地球就跟这个实验中旋转的纸片或乒乓球相似.当地球自转时,空气和水由于跟不上地球的自转速度,所以运动的方向会发生改变.在北半球,由于惯性,风和水流的方向会向右偏转,从上向下观察,按顺时针方向运动,类似图6(b)和图7所示;而在南半球,风和水流的方向则按逆时针方向运动.法国科学家科里奥利在1835年最先描述了这种效应,人们为了纪念他,把这种由于地球自转而使物体的运动方向发生偏移的现象叫做“科里奥利效应”,通常把其中表现出来的力称为地转偏向力,它发生在任何旋转的平台上,地球就是在扮演着旋转平台的角色.

应用与拓展:

(1)应用 北半球沿江河多数大城市建在南岸的原因

地球科学领域中的地转偏向力就是科里奥利力,是沿地球表面方向的一个分力.正是由于科里奥利效应,使得北半球东西走向的河流,河道南岸冲刷得更厉害,故南岸水深.古时大批量运输以航运为主,南岸水深,吃水深的大船航行、靠岸比较方便.长此以往,北半球的大多数沿江河大城市都建在南岸.

(2)拓展 战场上的“懊恼” 篮球场上的“奥秘”

环绕地表的远距离运动会受到地转偏向力的影响.在第一次世界大战期间,德军用他们引以为豪的射程为113 km的大炮轰击巴黎时,懊恼地发现炮弹总是向右偏离目标,这其实就是地转偏向力的影响.但是对于近距离的运动,科里奥利力影响要小得多.研究发现,从场地一边篮球架下把篮球抛向另一边篮球架下的运动员,考虑到地转偏向力的影响而需要调整自己抛球的偏移量为1.3 cm.

没有探究,就没有科学.当学生初接触探究性课题时,探究性学习可在教师指导下进行;如果学生多次做探究性课题,探究性学习可由学生自己设计完成,更好地激发学生自主学习能力,启迪创新思维.总之,教师在教学过程中要深挖教材中的探究性因素,精心设计或启发学生设计新的探究方案,尽最大可能给学生提供必要的科学探究机会,让学生自主思维、动手实验、社会调查、查阅文献等等,体验探究过程的曲折和乐趣,发展科学探究能力.教育改革呼唤更多具有创新思维的教师,更好地激发学生探究科学的热情,增强他们的创新意识.