我国机构知识库建设的理性思考

●傅 晔

(西北师范大学 a.教育技术与传播学院,b.图书馆,兰州 730070)

机构知识库(Institutional Repositoriries以下简称IR)是指一个或多个机构建立的用于长期保存本机构内部产生的各种数字化学术资源并供开放获取的学术传播平台,又称机构典藏库、机构库等。[1]在出版物大幅涨价和出版滞后的“学术交流危机”时代,IR作为学术信息资源开放获取的重要“绿色通道”之一,许多国家都很重视IR的建设,荷兰和挪威的高等学府已经100%建立了IR,美国的著名高校几乎都建有自己的IR,其中很多学术机构不止建立一个IR,比如大学包括不同的院系,每个院系,甚至实验室又都建立了自己的IR。[2]面对国外如火如荼的IR建设状况,我国尤其是大陆地区IR的建设虽然已经起步,但是与发达国家相比存在较大差距。因此我们有必要客观而理性地思考,寻找制约我国IR建设与发展的因素,针对问题提出解决方法与策略,谋求IR在我国的蓬勃发展。

1 我国IR发展现状调查

吴建中先生在2004年第5期《中国图书馆学报》上发表的《图书馆VS机构库——图书馆战略发展的再思考》一文,开启了国内IR研究的先河。总体上看,2004年以来,研究者们从不同角度对IR的定义、内容、特点、功能、服务模式、技术、软件等理论与实践方面进行了一定的探讨与研究。然而从实践应用层面来说,国内IR发展远远落后于国外,尤其是大陆地区建立IR的机构屈指可数。由优秀IR软件Eprints的设计者英国南安普敦大学创办的世界著名机构库登记机构 Registry of Open Access Repositories(ROAR) 网站,主要目的是监控全球IR的发展情况。截至2009年12月12日,在ROAR登记的全球机构库已经增至1553 个。[3]

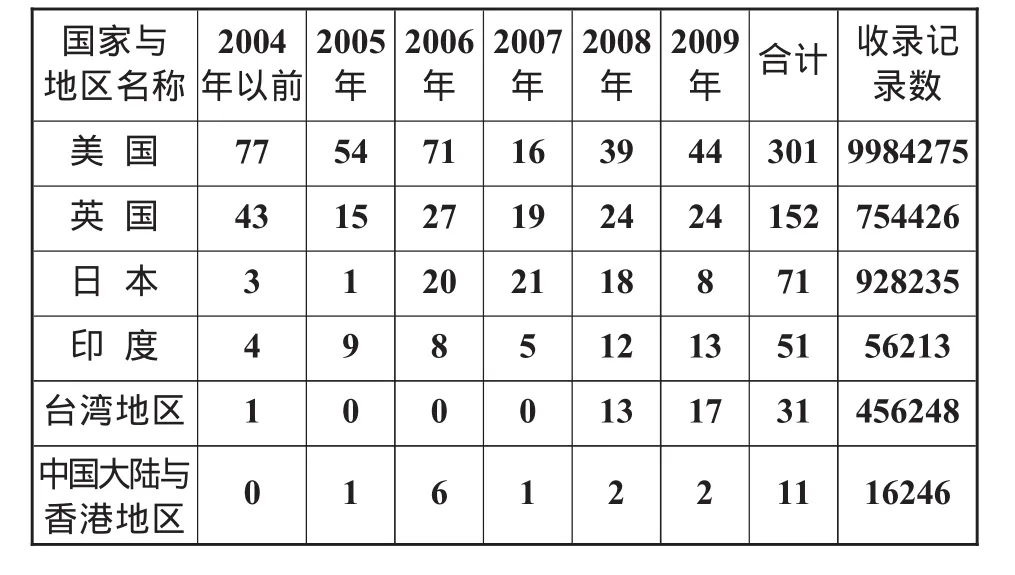

表 ROAR收录部分国家与地区IR情况统计

上表的数据表明,我国IR建设处于起步阶段,数量少,规模小,收录记录偏少而且发展缓慢,与发达国家存在较大差距。中国国家图书馆开通的“中国图书馆情报学开放文库”于2005年8月9日在ROAR登记,是我国在ROAR登记的最早的知识库。[4]截至2009年12月12日,该文库共收录文献105条,其中已公开发表文献88条,未公开发表文献17条,陷入了“有站无车、有车无人”的窘境。由此看来我国IR发展仍然处于落后地位,这与我国作为世界上教学与科研成果高产的国家相比来说是完全失衡的。

2 国内机构库发展存在的问题及解决策略

我国IR的建设发展目前主要存在:对开放存取认识不足;出版机构、机构与用户之间的利益均衡与著作权纠纷;资源收集与内容质量控制等问题。以下笔者就这三个主要问题作具体分析,并给出相应的解决策略与方法。

2.1 对开放存取认识不足,缺乏相关政策及法律支持

开放存取 (Open Access或OA) 起始于20世纪90年代末,与传统的基于订阅的学术出版模式相比,开放存取出版模式是一种学术信息共享的自由理念与出版机制,在这种出版模式下,广大科研人员通过因特网免费获取有关信息,从而实现学术成果的无障碍传播。IR建设的最终目标是学术资源的开放存取,如果机构或学者对开放存取重要性认识不足,那么其对IR建设也就不会投以更多的关注。就我国而言,开放存取发展比较缓慢,开放存取的理念还没有深入人心,科研人员和机构对于IR还比较陌生,而且我国在提高学者与机构对IR认同度方面做得还很欠缺,宣传推广途径过于狭窄,仅仅限于国内图书情报领域的学者或实践者,效果也并不理想。目前我国大陆地区已经建立的几家IR都是机构自己在实践与探索,没有国家政策支持与基金委员会的资助。

与国内IR自发建设的情况相比,国外的IR发展大都受到国家政策以及重要项目资助委员会的支持。如澳大利亚政府于2003年10月投入1200万澳元进行IR的相关研究,其支持的4个项目覆盖国内的15所大学,而且其主要研究大学都建有IR。英国联合信息系统委员会(JISC) 在支持Eprints软件开发的同时,又支持众多IR相关项目的运行,仅对FAIR项目就提供200万欧元的经费,此项目又下设14个子项目,分别对数字学术交流环境中的各方面进行研究。南安普敦大学运行的TARDIS子项目是针对多学科IR的发展建立的,并对限制IR发展的技术、文化、学术障碍进行调查研究;巴思大学运行的ePrintsUK子项目主要对IR之间的互操作性进行测试调查;格拉斯哥大学运行的DAEDALUS项目主要对不同的IR构建软件进行运行比较。FAIR项目的另外一些子项目也是围绕IR建设中的各种问题在其他大学进行。[5]美国在大力创建IR的同时,制定了相关政策来推进开放存取在本国的发展。美国国会通过了“公共获取科学法案”(FRPAA) 的立法提案,支持对公共资金资助的科学研究成果的开放存取。美国国家卫生研究院、美国国家自然科学基金会、美国国家科学院等机构也相继要求其资助成果实行开放存取,以推动科学知识的传播。[6]除了政府资助,国外一些基金会及商业公司也对IR的软件开发项目进行资助,如Andrew W·Mellon基金会所资助的Fedora软件,由惠普公司和MIT所共同研制的DSpace软件。

我国要促进IR的建设与发展,必须从对开放存取的认识与重视着手,提高各个层面对IR的认同度。依据我国的国情,大部分的科研机构都归属各级政府管理,科研人员的科研经费大部分来自国家各级政府的公共资金资助,如果我们能借鉴美国国会通过的“公共获取科学法案”(FRPAA)的立法提案,规定对公共资金资助的科学研究成果必须开放存取,提交者向IR提交学术成果就有了政策保障,IR的资源就有了较高的质量与数量保证。因此,我国应该尽早从政策和法律上对开放存取与IR的建设与发展提供支持,统筹规划,协调相关机构IR的建设,提供更多更优的开放存取资源,保障开放存取在我国的实现。同时国家各级政府(包括各级自然科学、社会科学等基金会)提供资金援助,组织和支持一些科研势力强的科研机构建设IR,为其他机构建设知识库提供重要的经验与基础。目前大陆已有厦门大学、浙江大学、清华大学、中国科学院文献情报中心等10余所机构建立了IR,各级政府应该选择对应的援助机构,使这些初有成效的IR获得壮大与发展,发挥领头羊的作用。

2.2 权衡出版机构、机构与用户的利益,妥善解决著作权问题

基于开放存取的IR的学术传播不仅丰富了公众获取信息的渠道,而且强调资源免费使用。IR开放存取的目标与出版商的商业利益存在一定的冲突,怎么样尽可能地让用户免费使用资源,又不触犯相关法律,保障数据库商、出版机构、机构与用户的利益,这对现行的著作权制度提出了新的挑战。如何使IR在著作权体系下规范、良好地发展已成为当务之急。

有关统计显示,在IR存储的内容方面,机构将期刊论文、学位论文、图书、未发表的报告等作为其主要保存对象。[7]从著作权利所有人的角度分析以上几种资源的产权状态,我们可以将其分为三类:本机构拥有著作权的资源(如机构文件等)、提交者拥有著作权的资源(如未发表论文著作与学位论文等)和出版商等其他权利人拥有著作权的资源(如期刊论文、图书等)。前两类资源的产权归属于机构本身和提交者本人,只要机构与提交者本人愿意提交,其产权问题相对较容易处理。现实中有些出版商为了自身的商业利益不愿将作品提交至IR,因此对于IR来说,保存和使用第三类资源最容易产生著作权方面的法律问题,这也是IR发展的主要障碍之一。

IR使用第三类资源的前提是必须获得出版商等权利主体的授权,因此出版商的态度对于机构知识库的发展具有重要的影响。我国期刊出版商的版权政策普遍较为严格,出版商大多要求在获得论文印刷版版权的同时获得电子版(包括网络、光盘)版权的授权,而且也不允许作者将论文自行放于网络上。部分期刊还声明不接收已经在网络上公开的论文来稿,许多作者在其作品发表后完全失去了对作品的控制权。

为了使以IR为代表的不以商业盈利为目的的网络学术传播平台得到更好的发展,国家和著作权利相关机构应该制定相应的政策进行扶持,并给予一定的政策倾斜;同时在法律上进行界定,并将其纳入到著作权制度保护体系之下。我国《著作权法》第22条规定了12种可以合理使用的条件,合理使用时可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利。其中第6款、第8款分别规定了用于学校课堂教学或科学研究目的以及图书馆、档案馆等情况为合理使用。目前,相当一部分IR是由大学图书馆等机构负责建设和运行,以服务科学研究和教学为目的,促进信息交流共享、实现社会利益最大化为理念的新型学术交流模式和平台,由于其符合合理使用的条件,可以考虑将其纳入到合理使用范畴。但考虑到现实中出版商的商业利益,可在明确其著作权的条件下制定类似于法定许可的相关制度,酌情对其进行经济上的适当补偿等。同时应该鼓励学者接受并积极应用知识共享协议(Creative Commons),灵活运用著作权,保留部分权利,为IR建设消除法律障碍。例如国内一些期刊申明:“本刊已被清华同方光盘股份有限公司《中国期刊网》、重庆维普资讯公司《中国科技期刊数据库》、万方数据——数字化期刊群、《书生数字期刊》、(台湾)华艺数位艺术股份有限公司《中文电子期刊服务》、北京雷速科技有限公司“e线图情”收录,作者文章著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。如作者不同意文章被收录,请在来稿时向本刊声明(不影响论文被本刊录用)。”[8]这样学者可以选择不同意文章被网络数据库收录,保留部分网络传播权利,为IR建设消除法律屏障。

我们亦可以借鉴北欧等国家实施的国家许可证制度。国家许可证制度是指通过政府授权,由出版商同第三方的非赢利信息服务组织之间签订国家许可证,允许后者在全国范围内使用前者的信息资源并负责向所有公众免费提供接入、检索、浏览、下载、打印或复印的通道。国家许可证施行由第三方的非赢利信息服务组织单方面承担责任的原则,以此消除用户利用过程中的法律风险。国家还对出版商进行合理的经济补偿,保障出版商的利益,这样出版商与用户都可以在保障自身利益的基础上参与到机构知识库建设之中。

2.3 解决资源收集和内容质量控制的问题,保证机构知识库的持续发展

资源提供者的自存储行为和收集资源的质量也是决定IR持续发展的重要因素,如何进行IR的内容建设成为国内外IR建设中的热点和难点。笔者查阅了机构知识库注册网站ROAR,注册的中国机构知识库有11个,存储记录较少。截至2009年12月12日,中国国家图书馆开通的“中国图书馆情报学开放文库”共收录文献105条。尽管机构采取了各种措施以鼓励机构成员向提交IR信息资源,但资源主动提交率仍差强人意,同时IR资源的质量良莠不齐,影响到机构库作用的发挥。

IR是一种自存储系统,但如果将此理解为资源由作者本人上传而坐等其“上门”自我提交的话将会显得过于被动,无法使IR资源有效发展,尤其是IR建立初期,往往会由于各种原因不能让所有成员了解IR,成员大多持“观望”态度,甚至是抗拒的心态。在这种情况下强制性自存储政策可以弥补其不足。比如,丹麦要求大学将其科学出版物都提交到丹麦的“国家科研数据库”中;英国Welltrust基金会要求自2006年10月1日起,凡是接受基金会资助的研究者必须将所资助的研究成果存储在PubMed Cen-tral或UK PubMed Central中;2007年10月23日美国参议院通过的劳动健康教育FY2008拨款法案(S.1710),要求由NIH资助的研究成果存储在国家医学图书馆在线数据库PubMed Central中,这些成果将在同行评议期刊发表后不迟于12个月内实行公开获取。强制实施自存储措施涉及到著作权问题,机构可以对资源产权归属于机构本身和提交者本人的职务作品、项目成果等采取强制性提交政策,而对出版商等其他权利人拥有产权的资源(如期刊论文、图书等) 必须协商解决。但要提高机构成员主动提交资源意向,只有打破传统的科学研究评价体系才能解开束缚学者参与机构知识库的羁绊。评价一位学者的科研成就(专业技术职称评定与科研奖励)不应该仅仅从传统评定的印刷本书刊来衡量,应该随着网络信息交流方式的改变,重新确定新的科学研究评价体系,将IR中学者存储的成果适度纳入到科学研究评价体系之中。

正如联想集团CEO张后启先生所说,一个知识库和一个垃圾库之间只有一步之遥。许多学者都对机构知识库内容可用性存有质疑,认为机构知识库内容是由学者通过自存储行为提交的,除了学位论文与后印本文献之外,其他预印本文献都没有经过专家评审或同行评议,其质量必然较低,参差不齐。如此一来,就大大降低了IR的利用率与影响力。因此内容的质量是IR的生命线,探讨如何制定有效的资源质量控制策略对维持IR的可持续发展十分重要。首先,在创建机构知识库时,要克服只追求数量与速度的浮躁心理,始终把质量放在首位。其次,必须建立机构知识库学术质量控制机制,可以通过具有相关学科背景的馆员的审核批准或组织相关学科的同行与专家进行必要的评审筛选,也可以进行在线评论或利用调查等方式确保机构知识库存储的内容必须是对科研具有参考借鉴价值的材料,从而达到质量保证的目的。

4 结束语

我国《宪法》第47条规定:“中华人民共和国公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。国家对于从事教育、科学、技术、文学、艺术和其他文化事业的公民的有益于人民的创造性工作,给以鼓励和帮助。”在国内的IR建设中,政府不但应该提供资金与技术支持,更应该从法律政策制定上为国内IR的建设创造一个良好的环境。不同参与主体应该积极响应开放获取运动的号召,投身于机构知识库建设发展之中,共同构建学术交流与科学资源共享平台,促进和引领IR的持续发展。

[1]陈韬.北邮机构知识库原型系统设计研究[D].北京:北京邮电大学,2007.

[2]何琳.OpenDOAR 和机构知识库发展现状[J].图书馆工作与研究,2009(2):30-33.

[3] http://roar.eprints.org/,2009-12-12.

[4] http://dspace.nlc.gov.cn/,2009-12-12.

[5]王颖洁.国外机构知识库运行模式分析[J].当代图书馆,2008(2):58-61.

[6]宛福成.开放存取运动、政策与服务综述[J].情报科学,2006(11):1746-1751.

[7]于佳亮,等.期刊出版商版权协议对我国机构知识库发展的影响[J].图书情报工作,2009(6):144-147.

[8] http://www.scal.edu.cn/xuebao/,2009-12-30.