内蒙古奶业经济运行情况分析

乔光华 内蒙古农业大学经济管理学院

经过改革开放30多年的发展,特别是近年来的快速增长,我国奶业的规模已经是全球第三。内蒙古是我国奶业优势区域和牛奶主产区,其奶业的宏观运行情况对全国奶业发展的影响较大,值得关注。2009年,我国奶业受到了“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”和金融危机的双重影响,内蒙古奶业经济也经历了一个艰难的恢复过程;2010年第一季度,奶业又遭受了疾病和冻灾的新一轮打击,损失惨重,给奶业的复苏增添了新的变数。关于内蒙古奶业运行的基本情况,我们有如下几个判断,一些基本意见和建议。

1 内蒙古自治区奶业经济运行的基本状态

1.1 奶业正逐步恢复,但风险控制难度在加大

随着乳品消费逐步恢复,内蒙古牛奶产量基本恢复到“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”前的水平,但奶业能否延续事件前的增长趋势尚难预料。疾病等灾害的再次爆发说明,随着规模的扩大,奶业的脆弱性在增强,波动的周期在缩短,奶业的风险控制难度在加大。

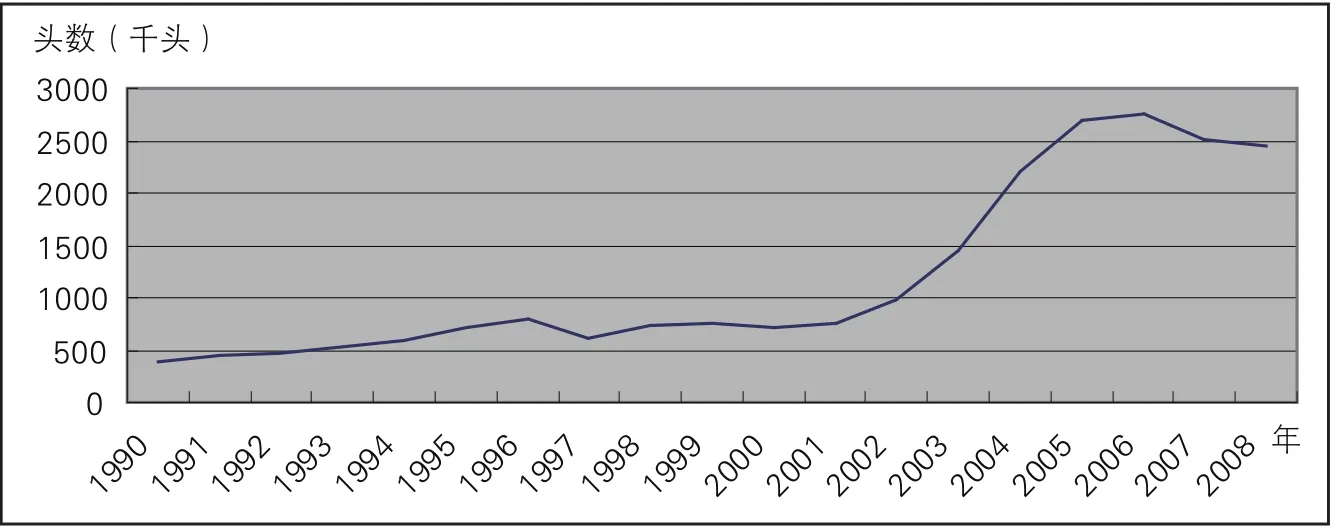

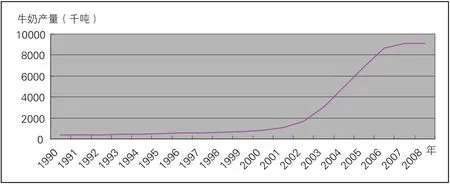

2008年的“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”后,我国奶业受到了前所未有的冲击,内蒙古作为全国最大的牛奶产区受到很大影响。由于消费者对质量安全的担忧,乳品消费量显著下降,加工企业销售不畅、库存增加,拒收和倒奶现象普遍,奶牛和牛奶价格下降,养牛效益下滑,奶农蒙受了巨大经济损失,宰杀和非正常淘汰奶牛增加,全年奶牛头数下降,产奶量增长停滞。内蒙古奶业迎来了一次重大调整。内蒙古奶牛头数和产奶量变化曲线如图1~2所示。

图1 内蒙古奶牛头数变化曲线

图2 内蒙古牛奶产量变化图

“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”后,多数人预计奶业恢复到事件前的水平至少需要2年时间,但实际的运行情况是,经过政府、企业、奶农一年多的及时调整和整顿,乳品消费市场比较快地重新启动;企业迅速摆脱了困境,奶业逐步走出危机的阴影;牛奶收购价格得到了恢复,奶牛业的饲养效益有显著改善,奶牛数量和牛奶产量逐步回升。据内蒙古自治区农牧业厅2009年底6月末的数据,全区荷斯坦奶牛头数为227.8万头,比2008年同期(229.7万头)基本持平,产奶量总体上恢复到了“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”前的水平。

虽然奶业整体恢复到了事件前的水平,奶业今后或将步入一个新的比较平稳的发展阶段,但增长趋势是否能够恢复到以前的状态,亦或是一个增长速度的转折点,还有待观察。

进入2010年,内蒙古奶业又遭受了疾病和冻灾的重创,其中呼和浩特市、包头市情况比较严重。不仅是散户,规模牧场也受到不同程度的影响。造成的损失主要是淘汰牛的损失,牛奶产量下降的损失,补栏成本的增加等。呼和浩特市等地奶牛淘汰率比2009年同期显著升高。与淘汰病牛相比损失更大的是牛奶产量的下降。呼和浩特市正常情况下每日牛奶收购量为1400~1500吨,现在不到1000吨,最低时700多吨,下降了33%。号称全国奶牛第一大县的土左旗,每日收奶量仅为550~600吨,较之2009年同期的850~900吨,下降了35%左右。

特别是近期,奶农的养殖效益下降显著。目前,玉米等饲料价格上升:2009年国庆期间价格为0.78元/kg,现在上涨到0.95元/kg,上涨了22%;浓缩料由2400元/吨上涨到2700元/吨,上涨了12.5%;青干草价格上涨了50%;防疫支出和雇工工资等上涨了20%~40%;水(水资源费)电(上涨0.02元/度)价格也在增加,总体成本增加了20%~30%。而牛奶收购价格只调高了0.10元/kg,提高了4%,农户和牧场亏损面增大。奶业的比较利益显著下降,生产者信心不足,行业投资价值下降,产业沉闷。这对下一步奶业的平稳发展十分不利,奶业遇到了新的考验。

1.2 伊利、蒙牛等加工企业总体上已经恢复元气,产值、利润逐步提升,已经渡过难关,企业奶源基地建设投资增加,能否持续难以预料

2008年伊利和蒙牛因“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”全年亏损额分别达到17.37亿元和9.28亿元。这2家全国性乳品企业不仅经营的基本面受到沉重打击,而且股票市值严重缩水。2009年伊利、蒙牛等经历了一个痛苦的恢复过程,已经扭亏为盈,初步数据显示,其加工量和产值基本达到了事件前的水平。企业在奶业发展思路上也有所突破,开始更加关注奶源基地的建设,关注原料奶的安全和奶站的管理,建设规模化的牧场和奶源基地的积极性增强。但企业能否汲取“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”的教训,持续关注奶源,长期进行奶源基地的建设,仍然难以预计。特别是进入2010年,由于疾病和自然灾害的影响,企业新建的部分现代化规模牧场也受到影响,伊利和蒙牛都感到了压力和风险,放缓了牧场建设的步伐,收缩了牧场建设的规模。加之新建牧场缺乏专业的管理团队,经营问题较多,企业能否在奶源上继续投入值得关注。

以伊利为例,原来计划5年内自己投资建设10个万头牧场(5000~10000头),合作建设5 0 0个千头牧场(1000~5000头),提供融资建设5000个百头牧场,实际只完成了个别万头牧场、十几个千头牧场、几十个百头牧场,进度和计划的相差较大。企业是否还会继续投入,有很多不确定因素。原因主要是投资大,经营管理难度大,成本高等。蒙牛计划建设20~30个大规模的牧场,主要是万头牧场,实际建成的万头牧场只有六七个,牧场财务的可持续能力尚需接受市场的检验,环保方面也面临新的挑战。公司是否继续投资建设牧场需要观察。

1.3 奶站监管得到加强,奶业市场秩序得到改善,无序竞争得到了扼制,但奶站的体制和机制问题还没有彻底解决

“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”后,根据国家规定,主产区对奶站进行了清理整顿,核心是进行奶站的资格审查和行业准入与许可,包括奶站建设与改造的技术标准和日常监管。经过清理整顿和调整、整合和淘汰,流动奶站基本被取缔。在企业强化驻站监督,政府畜牧兽医部门强化行政监管,增加对生鲜乳质量的检测频次和力度的条件下,机械化挤奶比例大幅度提高,生鲜乳收购站基础设施、卫生条件、机械设备、检测手段、操作规范和人员素质明显改善,生鲜乳质量安全保障制度基本健全,收购、销售和检测记录初步规范,管理水平明显提高,奶站的恶性竞争得到了遏制,收奶量增加,效益改善。

“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”发生后,国家出台了一系列政策法规,对乳品的质量安全进行严密监管,对违法添加三聚氰胺的企业和个人进行了严厉的惩处;各地大力整治原料奶市场和饲料市场的秩序,企业和政府派人入驻奶站,监督牛奶收购过程,无序竞争和非法添加得到了有效扼制。奶业的市场环境得到了改善。

虽然奶站监管有所加强,奶站的硬件条件得到了显著的改善,实现了留样制度,一旦发生问题,奶站可以追溯到奶户,降低了原料奶的质量安全风险,但奶站的管理体制和经营机制还没有得到根本改变,风险隐患依然存在。以土左旗为例,奶站总数由过去的478个下降到325个,减少了153个,其中有8个乳品企业牧场的奶站,34个其它牧场的奶站,有281个合作社奶站。由于这281个是由社会奶站转成的所谓的奶业合作社,其管理规范化程度不够,监管任务还很大,风险依然存在。

1.4 奶业的规模经营得到了较快发展,奶户升级换代加速,未来的奶业组织模式初见端倪,但长久的主导模式尚未成型

经过“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”的洗礼,2009年内蒙古奶业的一个显著变化是规模化经营水平有了较大提高。一是乳品加工企业自建了一批规模化牧场,二是一些奶站为了获得奶站经营主体资格,自建了一批牧场,三是一些适度规模的家庭牧场得到了发展。由于受到价格歧视,一批没有抵御奶业风险能力的超小奶户和副业型奶户逐步淡出奶业。总体看,奶业的规模化水平有了较快的提高,正在实现奶户的升级换代。小规模奶户逐步向规模化家庭牧场过渡,实现小规模、大群体向适度规模、适量群体的转变,逐步形成以规模家庭牧场为主体、大中小牧场协调发展的组织结构。

在规模化过程中,一些地方没有能够结合实际,循序渐进地逐步发展规模经营,政策支持的主要是大规模或超大规模的牧场,而对适度规模的家庭牧场关注和支持不够。

从内蒙古自治区看,现有的模式主要是散户、小区、乳品企业建设的牧场、家庭牧场、奶联社、奶农专业合作经济组织等。据估计,散户占全区牛奶产量的比例在70%~75%之间,占有主导地位。企业投资和经营的牧场规模较大,生产成本高,管理水平高,具有示范效应,但万头牧场投资动辄3亿~5亿元,管理人员匮乏,推广难度大;奶联社的管理和技术水平比较高,但财务上能否赢利并保持持续性还需要观察;小区基本上是奶牛专业村,几个“统一”比较困难,相当于散户的集中饲养,具有过渡性;现在比较关注的是家庭牧场和奶业合作社,其中家庭牧场发展比较快,而合作社规范化程度不够,问题不少。

目前,散户是在极不平等的竞争环境下生存,能够享受的只有较少的冻精补贴和农机补贴,他们既受收奶价格歧视(2.40~2.5元/kg,小区2.60~2.70元/kg,牧场2.90~3.50元/kg),也受补贴歧视,他们不能得到政府和企业对规模牧场建设的补贴(免费土地、三通一平、贷款担保等),生存比较困难。在散户达到一定规模后再成立奶业合作社,具有较好的前景。长期看,规范的奶业合作社和适度规模的家庭牧场或能成为主导模式。专业奶户通过适度规模经营,既能保持家庭奶业的集约化、低成本优势,也能得到规模经营的好处。如果单纯追求大规模,一旦实现全面规模化经营,中国奶业的低成本时代即告结束,奶业的国际竞争力将显著下降。成本提高就意味着市场的放弃,对中国奶业是福也可能是祸。

1.5 奶农与乳品企业利益分配关系仍然没有很好的解决,奶业的价格形成机制不完善,一体化发展尚需时日

不断交替出现的乳品企业压级压价,奶农奶站掺杂使假,倒奶杀牛,乳品质量安全危机等事件,暴露出了我国奶业产业链衔接上的不协调,尤其是产业链关键主体——乳品企业与奶农利益分配关系不协调,价格形成机制不合理,乳品质量和安全往往成为牺牲品。从生产者与乳品企业的关系看,生产者和乳品企业之间既没有明确的产权联结关系,也没有完备的市场化协议。内蒙古奶业的价格仍然是政府协调下的企业定价,奶农在牛奶价格确定中的影响作用小,这种不平等的交易关系长期持续,不仅对奶业的健康发展十分不利,而且会滋生新的更大的质量安全事故,可能会引发社会问题。因此,需要加强和巩固资本联结,发展纵向一体化经营,改进和完善服务联结,提高横向分工协作效益,创新和规范契约联结,创造平等、公平交易的条件,建立有法律保障的原奶定价机制,优化原奶市场环境。

2 几点意见和建议

针对内蒙古奶业当前的形势和问题,提出以下几点意见和建议。

2.1 随着奶业集约化程度的提高,奶业的脆弱性增强,波动周期缩短,风险控制难度加大,需要引起关注。

2.2 实现奶业的规模化经营是一个长期的过程,要循序渐进,逐步创造条件,防止突击。

2.3 当前乃至今后较长时间内,奶源还需要奶户当家,将来的主导模式可能会是从散户蜕变出来的家庭牧场和奶业合作社,需要关注和支持。

2.4 原奶成本因素要考虑,不能不顾成本发展规模经营,成本提高就等于放弃市场。我国的乳品市场结构具有多元性特征,低成本的奶源是开发低端乳品市场的重要前提。

2.5 需要平衡奶业发展和奶农增收问题。奶业是奶农增收的重要途径,奶农是奶业发展的基础,奶农经营奶业保持适当的利润率是奶业健康发展的基础。要改变目前企业和政府对奶农的收奶价格和补贴双重歧视的政策。

2.6 我国奶业还没有充分实现以质论价,要创新科技,找到适合农户的乳品质量安全指标的快速检测方法和材料,实行按质论价,而非按经营模式论价。这还有很长的路要走。

2.7 防疫问题是国家、地方和农民的共同责任,中央政府应起主导作用;要降低奶农的防疫成本。

2.8 乳品企业没有足够能力全面延伸到奶牛饲养业,完全寄希望于乳品企业解决奶源问题是不现实的。

2.9 奶业的风险因素在增加,很多风险的损失都会超过“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”所带来的损失,因此需要特别关注奶业的产业风险和产业安全。