猪联合育种策略

张 沅

(中国农业大学动物科技学院,北京 100193)

猪联合育种策略

张 沅

(中国农业大学动物科技学院,北京 100193)

1 猪育种与猪生产之间的关系

1.1 提高生猪生产效率的科学途径

在提高生猪生产效益上,对动物生产影响四大因素,即品种、饲料、管理和疾病。其中遗传育种是最基本的起决定作用的因素,属于事物的内因。其他三个因素,诸如营养饲料、饲养管理、疫病防治属于外因。对于养猪企业来说,这四个技术因素是相互依存,紧密不可分的,就如同一个盛水的木桶一样,如果哪一项工作做得不好,就好比木桶的其中一块木条短一截,这样整个木桶就只能装到最低木条的水平。

1.2 提高动物生产效率的育种措施

人们要问,在养猪生产中,遗传育种工作可以给生产水平的提高提供哪些效应呢?如下图所示,纵坐标是生产效率,横坐标是时间,如果猪场饲养的猪群,常年不进行任何的选种措施,也不开展杂交繁育,年复一年生产水平始终保持在一个初始状态,生产效率得不到提高。为了提高生产效率,我们可提供两种育种措施。其一是杂交,在猪群开展品种间或品系间杂交繁育,由此可以获得一定的杂种优势,使生产水平和效益有了一定的提高,但是杂钟优势是不能固定和遗传的。其二是在猪群中开展系统地选育措施,每年都获得一定的遗传进展,由此猪群的遗传水平累积提升的同时,也使生产水平和效益不断提高。

如果我们把杂交繁育和纯种选育两项育种措施结合起来,即通过育种措施,培育多个专门化品系或优秀的育成品种种群,再将品种或品系组合成特定的杂交配套系,就能获得最大化的生产效率。因此通过遗传育种工作,给养猪生产提供两个遗传效应,一个是通过纯种纯系的繁育,可以获得遗传进展。再有一个是通过合理的杂交组合,获得杂种优势。

1.3 猪群体遗传改良的成效

在过去数十年,国外养猪生产通过系统的育种工作,通过其他的技术改进,出现了一个持续的发展。我们举一个加拿大的例子。加拿大大约克猪达到100kg体重日龄,从1980~1996年遗传趋势下降了将近15天,表型趋势将近下降了25天。膘厚的遗传趋势下降4mm。产仔数尽管是低遗传力性状,但在过去的近20年的系统选育中,加拿大母猪产仔数仍能呈现一个稳中有升的进展趋势。

2 纯种猪群体遗传改良的育种措施

2.1 影响猪群体遗传改进的因素

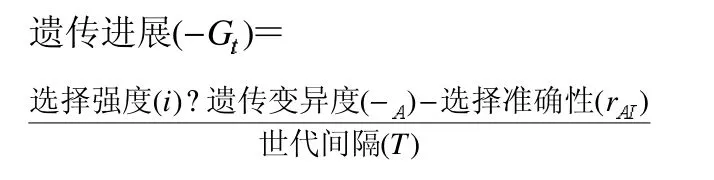

从遗传育种理论上讲,影响猪群体遗传改进有四大因素:即遗传变异性、种群的选择强度、种猪的选择准确性、猪群更替的世代间隔。在这4个因素中,群体的遗传变异是根本,如果猪群中没有足够的可利用的遗传变异,遗传进展就无从谈起。选择强度和世代间隔是取决于育种方案,需要育种者考虑什么时间,多大范围内,如何选择最优秀的种猪。而选择种猪准确性取决于,评定和选择种猪的方法是否科学可靠。

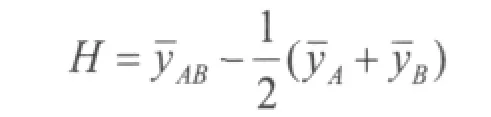

上述4个因素间存在着一个数学关系,可用以下公式表示:

由上式中看出,世代间隔与遗传进展呈负相关,而其他3个因素,即选择强度、遗传变异度和选择准确性和遗传进展呈正相关。猪群纯种选育措施的制定就是针对上述4因素来制定的,即如何缩短世代间隔,而提高其他3个因素的力度。以下分别加以阐述。

2.2 提高选择强度的育种措施

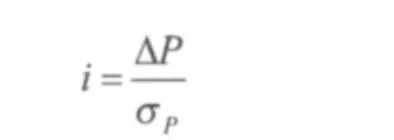

所谓的选择强度(i)是一个标准化的选择差。

例如测定100头种猪,留多少头作为种猪,即为留种率(p)。参加性能测定的后备猪头数越多,选留的种猪越少。那么选择强度就越大。

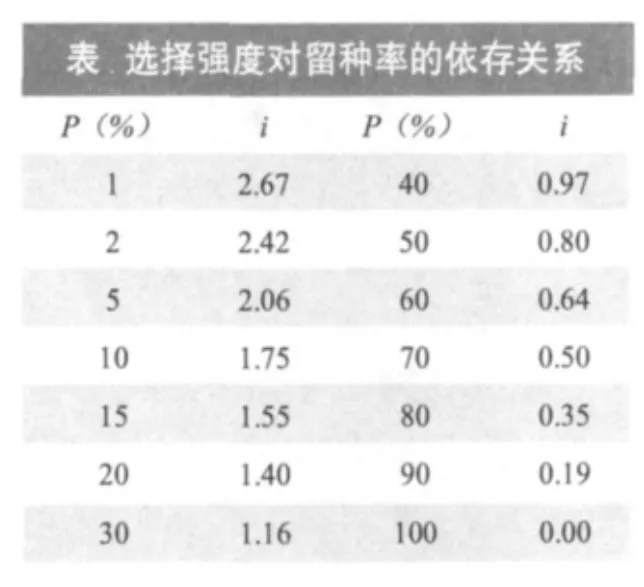

从下表中数据我们可以看出,如果100头留种1头,那么选择强度就为2.67,如果100头全部选中,那么选择强度就为0。

?

我们应该采用哪些育种措施,在种猪选择中提高选择强度呢?

一是应建立规模足够大的育种群。改革开放以来,我国种猪业发展很快,但迄今的规模化种猪场,都是一种 “小而全”的生产模式,即从原种到商品代的生产线管理体制。出于商业利益关系,各养猪企业间 “重竞争轻合作”,致使各企业内的原种猪群规模很小,几乎无选择的空间,无法实现理想的选择强度。由此,我们提倡开展联合育种计划,扩大合理遗传结构的育种群规模,才有可能实现理想的改良效果。

二是要扩大种猪生产性能测定的规模,提高性能测定的可靠性。为了提高选择强度,种猪场依据每年的更新种猪需求和可能实现的留种率,计划性能测定工作,并严格按照行业标准 《种猪生产性能测定规范》进行。当前全国开展性能测定工作还是很广泛的,但测定的可靠性与实效性确有待提高。主要的问题,一方面是种猪企业对测定的认知程度差;另一方面当商业利益与育种工作冲突时,往往后者让位于前者。例如很多种猪场在后备种猪60kg以前,由于市场行情好,就卖掉一部分,由此导致实际测定规模减小,性能测定形同虚设。

三是实施特殊的育种措施,改善留种率。为了提高选择强度,可以在生产周转计划中,尽可能缩短母猪的胎间距、提高母猪每年提供的后代数等措施。

四是提高种公猪的使用率。实施人工授精,降低公猪留种头数可以大大降低公猪的留种率,同时也提高了选择强度。

2.3 保持群体遗传变异度的育种措施

保持群体遗传变异度在育种中非常重要,遗传变异是选种工作重要基础,可以采用育种措施,保持猪群中理想的遗传变异度。

2.3.1 应确保育种群应具有理想规模

大规模育种群将可较长时间地保持稳定的遗传变异。

2.3.2 育种初始群体应具有足够的遗传变异度

初始群应保持尽可能多的血统和较远的亲缘关系。近年来我国种猪进口形成了一个 “引进-退化-再引进”的怪圈,其主要原因之一就是首次引进时群体过小,引进后又是小群封闭式繁育,致使群内可利用的遗传变异枯竭。

2.3.3 通过实施特殊的育种措施,提高群体的遗传变异

为了提高群内遗传变异,通常需要定期导入外血,或同品种不同种群融合。我国曾从许多国家进口过优良种猪,但出于商业利益,大部分种猪企业间没有形成交换种猪的机制。

2.3.4 需要定期进行遗传参数的估计

一个群体的估计遗传参数表达了群体内遗传变异的程度,由此需要根据生产性能测定记录,定期进行遗传参数估计,当猪群中可利用的遗传变异已经很小时,再进行常规的选种措施,就很难取得成效了。这时就要重新考虑新的育种计划,利用特殊的方法进行群体改良。

2.4 提高选择准确性的育种措施

在现代猪育种技术中,依据育种值选择种猪是比其他技术更为准确的方法。育种值是科学评价后备种猪一个重要指标,使用育种值可以科学准确地评定后备种猪的遗传素质,同时也是预测后备种猪对后代可能的遗传贡献。

但个体的育种值是不能直接观测和度量的,需要根据各种亲属性能测定数据,通过特定的统计方法估计。所以规范的性能测定,准确可靠的数据记录,是种猪遗传评定准确性的基础。科学的育种值估计方法,是保证选择准确性的主要技术因素。

为了提高种猪选择的准确性,可以在猪群中实施以下措施。

2.4.1 提高性状遗传力的估计值

由于遗传力是直接影响选择准确性的重要因素,因此需要在育种方案中,考虑一些措施提高遗传力的估计值。除大规模可靠生产记录和科学的统计分析方法外,通过测定站获得的性能记录,可降低环境变异,使个体间遗传变异充分地显现。

以DM642为核心,通过摄像头采集电缆在管道中的位置信息,摄像头输出的数据信息经由FIFO数据缓存器缓存后传递给DM642,然后在DM642内完成图像背景差分处理,将电缆在管道内的实时位置信息转换为对应的数字信号,并在LCD上显示,最后通过DA转换模块将该数字信号转换为模拟电信号,该模拟电信号用来驱动牵引设备调整电缆位置.系统总体结构如图1所示.

2.4.2 扩大可利用的数据规模

数据规模越大,育种值估计的精确度越高。所以生产性能测定规模和测定的规范就更为重要了。

2.4.3 校正环境效应对育种值估计的影响

使用适当的统计学方法(例如最小二乘法LS),可校正环境效应所导致的偏差。

2.4.4 选用更科学的育种值估计方法

目前用动物模型BLUP法对大规模不均衡资料分析时,可获得最佳线性无偏预测值,即育种值估计具有更高的精确性。目前我国猪联合育种技术框架构建已完成,关键是数据问题。

2.5 缩短世代间隔的育种措施

所谓世代间隔是指后代初生时,父母双亲的平均年龄。由于世代间隔与遗传进展成反比,因此在猪育种方案的实施中,应尽可能地缩短种猪的使用年限。挑选世代间隔较短的选种方法,种公猪遗传评定一般不使用耗时长的后裔测定。还可实施早期选种措施,或实施间接选择、分子标记辅助选择等育种措施。

2.6 联合育种策略

近年来,我国提倡和推行猪联合育种的策略,其目的就在于通过各种育种措施的实施,以期在猪群中,获得最大化的遗传进展。目前我国已拥有十分丰富的引进猪种的遗传资源,但未得到充分地利用。在种猪生产与市场中,一直沿袭着 “划地为牢”式的 “闭锁炒种”。实施联合育种就是要走出这一误区,将分散在各种猪企业的不同来源的猪遗传资源融合成一个大群体,采用统一的育种目标、实施统一的育种方案和统一的种猪推广方案。

对于如何使用20多年来由不同国家引进的三大猪种遗传资源,在养猪界始终有争议,有些育种专家认为,应“原汁原味”地保留不同国家引来的“纯系”,不能相互杂交。其实三大猪种在不同国家培育各自品系的过程中,也是经常互相交换育种材料,这些 “品系”间没有实质上的差别,都隶属三大品种的不同类群而已。我们如果将引进资源进行有机会地融合,会很大程度地扩大种群的遗传变异,不仅给我们提供了更大的选种空间,同时也为我们创造了培育适合我国国情新品种的条件。我国曾经为引进三大品种建立了三个育种协作组,但迄今还没有看到中国大白猪、中国杜洛克、中国长白猪的新品种雏形。如果充分利用这些遗传资源,在农业部领导下的,全国统一部署,加强三大品种育种协作组工作力度,可预见经过5~6年努力,中系杜洛克、中系大白猪和中系长白猪等新品种就能培育出来。

3 利用杂种优势的猪育种措施

3.1 杂种优势的概念

杂种优势概念是不同种群间杂交所产生的杂种后代在生活力,繁殖和生产性能方面,优于两个亲本种群均值。

杂种优势是在不增加成本和投入的前提下,获得额外的效应,也可以说是“免费的午餐”。

3.2 杂种优势的类型

杂种优势类型分为三种。一种是个体杂种优势,表现为杂种个体在健康、生活里和生长发育方面较纯种个体强;一种是母体杂种优势,表现为杂种母畜在繁殖力(性成熟、产仔数、泌乳力)比纯种母畜强;还有一种是父本杂种优势,表现为杂种公畜在繁殖力 (性成熟、性欲、精液质量)比纯种公畜强。在养猪生产中应灵活应用这些杂种优势类型,以期获得最大的生产效益。

3.3 杂种优势的特点

杂种优势的特点是群体间杂交组合特异,即不同杂交组合可获得不同程度的杂种优势,一般差异比较大的群体间杂交,可获得较大的杂种优势。此外还具有性状特异性,在同一杂交组合中,不同的生产性状可获得的杂种优势程度不同。一般来说,性状获得杂种优势程度的顺序是:繁殖性状>生长发育>饲料转化率及胴体性状。低遗传力的性状则可得到较高的杂种优势。杂种优势是不能累积的遗传效应,也不能固定和遗传,因此不能将商品杂种个体作为种畜使用。杂种优势与遗传进展不同,遗传进展是累加的,而杂种优势是不能积累的。

3.4 杂优猪生产模式

在生猪生产中如何利用杂种优势,主要有两种杂交模式。

3.4.1 品种间杂交

典型的范例是 “杜长大”的三元杂交组合。品种间的杂交看似简单易行,但也绝不是随意搞几个品种的种群凑在一起的,而是需要做很多前期杂交组合筛选试验,经过严格地测试,最终筛选出最优组合。一个典型的范例是德国的“国家杂优猪计划(BHZP)”, 前期选用了6个品种,进行了17个杂交组合,持续了十几年的测试与筛选,在杂优猪推广的同时,始终还保持着不断地选育亲本筛选组合工作。

3.4.2 杂交配套系的模式

例如我国上世纪90年代引进的美国迪卡猪配套系原种,以及目前广泛推广的英美联合公司的PIC配套系。这种模式都是由育种企业运作,按照育种目标,通过各品种资源间的杂交,选育和培育,再经杂交组合的筛选,最后推出商业化的配套系。这种模式的特点是,遗传资源基础广泛,前期工作规模大,商业效益高。

杂交选用的亲本种群是否妥当,决定杂交能否取得最佳效果。运用品种间杂交一直是一种主要的杂交形式。亲本及杂交组合的筛选,需要做大量的测定与优化工作。目前我国杂优猪在生猪生产中占有很大比重,主要是品种间杂交,但许多企业并没有开展亲本的培育与杂交组合的筛选,可能因种群不纯,种群间的差异不显著,导致杂交效果不稳定,获得的杂种优势不明显。

3.5 杂交亲本群的培育与选育

亲本群的选育主要包括选优、提纯两个方面。 “选优”就是在群内,选出性能优良的个体,从而使亲本群内优良、高产的基因频率尽可能增大。 “提纯”则是通过选配,使亲本群在主要性状上纯合子的基因型频率尽可能增加,个体间的差异尽可能减少。纯繁和杂交是整个杂种优势利用中两个相互促进、相互补充、互相不可替代的过程。

编者按:第10届湖北种猪拍卖展销暨学术交流会在武汉隆重举行,中国农业大学张沅教授在交流会上做了《猪联合育种策略》的报告,报告从三个方面阐述:养猪生产与猪的育种关系;纯种猪群体遗传改良的育种措施;猪育种中杂种优势的利用。现将张沅教授的报告整理成文刊登,以飨读者。