“女书”民族文化的传承及地方高校动漫课程文化建设的研究

夏三鳌

(湖南科技学院信息技术与教育系,湖南永州 425006)

“女书”民族文化的传承及地方高校动漫课程文化建设的研究

夏三鳌

(湖南科技学院信息技术与教育系,湖南永州 425006)

民族文化课程建设是推动民族文化传承的有效途径之一。正是人们对民族文化传承方式的不断探索和追寻促进了民族文化的传承、民族教育事业的发展和民族的进步。本文试图从“女书”民族文化现状研究中探寻民族文化传承的有效方式,提出将“女书”文化运用与动漫产业有机结合,从而既能实现女书文化的传承与“再生”,又能在美学的角度,从基础上提升动漫角色设计的美学价值和其所衍生的经济效应,进一步有效地促进我国动漫产业的快速健康发展。

女书民族文化;课程文化建设;文化传承;原创动漫

一、“女书”民族文化现状研究

江永“女书”是世界上罕见的女性文字,曾作为一种独特的文化遗存轰动世界。作为一种独特罕见的文化遗存,江永女书成为一个深不可测的谜。女书是湖南江永县独特的地域文化,其产生和传承与当地“坐歌堂”、“女子斗牛节”、“结拜姊妹”等特定风俗习惯密不可分,并以其独特的传承方式,只在江永比较狭窄的范围、特定的人群中流传,数千年始终不变,体现了当地妇女在男权主宰的旧社会里追求平等自由、自尊自强和勇于创造的伟大精神及团结互助、达观的博大情怀,这在全世界是独一无二、极为宝贵的文化遗产,堪称中华文化瑰宝和世界文字奇观。

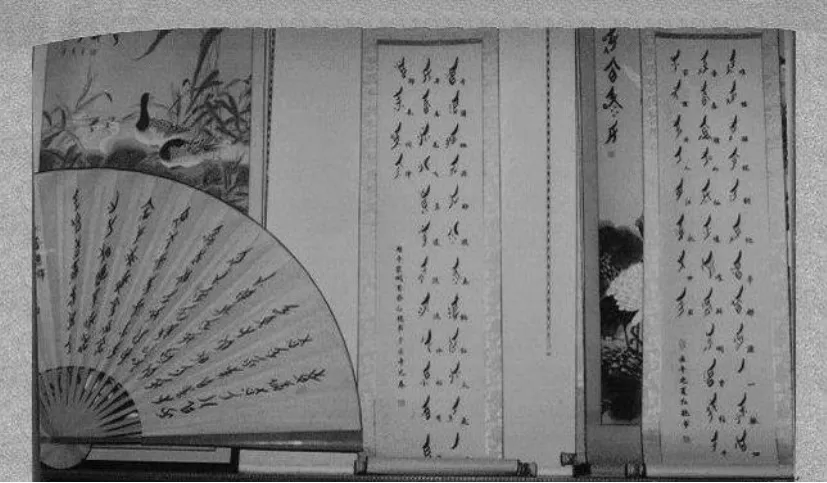

“女书”作为一种历史文化遗存,她的独特,她的神秘,她的美丽逐渐为世人欣赏和赞叹,被誉为“古文字化石”、“世界文化瑰宝”、“人类保存最古老的歌谣”。它造型奇特,书写呈长菱形,自上而下,从右向左。近1000个单字,只有点、竖、斜、弧4种笔画(如图1所示)。1000多年来,当地女性用这种文字进行女性之间的情感交流,它靠母传女、老传少,代代相传,是人类历史上一个独特而神奇的文化现象。2006年5月20日,女书民俗经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

图1 女书书法作品

国内外学者十分重视对女书文化的研究,并不断取得丰硕成果,女书学已成为一门独特的学科。“女书”是一种独特的文化“化石”,对研究人类文字和文明的起源、女性文化和民族的起源以及文明的发展历程等方面,以及在人类学、民族学、社会学、语言学、文字学、民俗学、考古学、艺术设计学等各个领域,都有重要价值。

随着女性社会环境的不断改变,以及高银仙、义年华、阳焕宜等一批高龄女书自然传人近年相继去世,刚浮出水面的女书正濒于失传。按照江永女书流传地区妇女的风俗习惯,人去书亡,女书作品常作为殉葬品焚化或埋掉,只有极少数作为纪念品留给女儿、姐妹。加上人为的毁坏,目前江永民间留存的女书作品日益减少。一些学者的“掠夺性研究”导致本来遗存极少的“女书”原件大量流失,目前流失到海外的“女书”原作及文化遗物至少达百件,其中有不少是珍本甚至孤本。

现代社会的快速发展使长期传承的女书失去了生存的土壤,而泛滥的商业化的开发令本已十分脆弱的女书资源面临着更为严峻的生存困境。随着女书的最后一名自然传人阳焕宜老人于2004年9月以95岁高龄辞世后,能比较熟练的阅读和书写女书的已寥寥无几,随着时间的推移,女书传人的传承已经出现断层,女书传人的数量在急剧减少,因此女书的保护、宣传与继承迫在眉睫。

“女书”作为一种独特的文化多样性表现形式,储存着珍贵独特的文化记忆,从而不可避免地成为文化旅游资源的开发对象,这无疑有助于让世界了解“女书”,让“女书”走向世界。

但是旅游开发对“女书”文化的传承和“女书”原生态的保护造成了很大的负面影响。2003年9月,江永“女书”这块独一无二的文化品牌在距江永千里之外的外地“开花”。多名女书传人和村民带着大量女书资料来到由私人投资的“中国女书文化村”,她们在村内所设的“女书楼牌坊”、“御书楼”、“女书学堂”、“女书会馆”、“女书博物馆”等所谓原生态场所内向游客展演女书及女书文化,但仅4个月后,这个被移植的村落便无果而终,逐步瓦解。

现在一些女书新传人常用女字记录一些当地民谣、传说等口头文学,这些实为女书“译作”的作品,却屡屡冒充“原作”。女书字符已由原来的近1000字增加到了2000多字,但其中不少未找到原始“女书”文本依据,大部分是今人自造的“女字”。如今这一只有当地妇女才能识读的奇特的“女书”,逐渐演变为能说当地土话的男子也能识读的女字了。中南民族大学谢志民教授对此深感担忧:“村话译音标注的‘女书’资料肆行无忌,男撰‘女书’满天飞,论著者自造‘女字’充斥出版物。这些伪劣的‘女书资料’,实际上破坏了女书文字。”①

二、“女书”文化在动漫设计中的价值研究

1.记载“女书”文字的物质原型及资料相当丰富,可以为动漫作品的设计开发提供大量可靠的依据和灵感来源

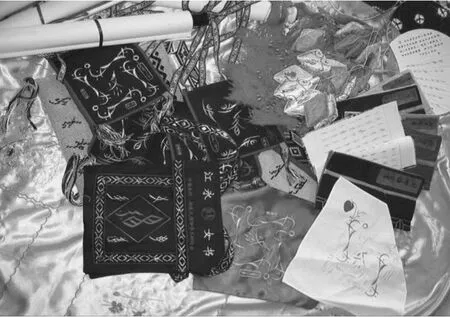

“女书”,1982年被发现在中国湖南省江永县及其毗邻一带,这是在妇女中发现的一种神奇的文字符号,被世人称为“女书”,又叫“女字”。作为世界上发现的惟一一种女性文字,一种独特的汉语书写系统,“女书”一般书写在自制的手写本、扇面、布帕、纸片(如图2所示)上,有些则绘织在织锦和花带上②。

“女书”作为作品,几乎全部是诗歌式的文体。七言体的占绝大多数,极少数是五言体的和七言杂五言体的。“女书”作品中,有叙事诗、抒情诗、敬神诗,有三朝书、通信、结交书、传记,有哭嫁歌、山歌、儿歌、谜歌,还有用“女书”翻译改写的汉字韵文诗。

图2 写有“女书”文字的精美物品

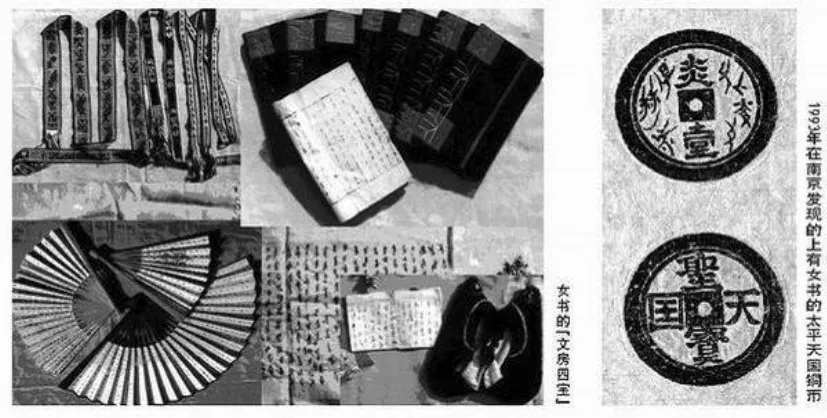

“女书”物件有纸、书、巾、扇四大类,分别可以称为女纸、“女书”、女巾、女扇(如图 3、图4所示)。

图3 “女书”物件

图4 写有“女书”作品的女扇、女纸

2.“女书”文字外形具有美感,在动漫设计中可以借用原型设计优美的图形图像

“女书”的文字特点非常鲜明。“女书”的笔画只有点、竖、斜、弧四种,不像汉字有八种,其最富有特色的笔画是它的“孤笔”,弧度或大或小,变化多端。字符形体呈长斜体菱形,一般右上角为全字的最高点,左下角为全字的最低点。书写格式自上而下,从右到左,没有标点符号,不分段落,一书到底。“女书”字形秀丽纤细,造型奇特,整齐匀称,既有小篆的风格,又有甲骨文的刚劲,古意盎然。

女书的线分为直线和曲线,从整体造型上看,曲线多于直线。直线具有果断、明确、理性、坚定的性格,具有速度感和坚强感,体现了女性渴望自强自立的刚强个性体现。方向不断改变的点的运动形成曲线,曲线体现了女性柔和、丰富、优雅、感性,含蓄的阴柔品格。动漫角色造型多以线条为主要造型手段,突出线条自身的表现力,从而更好地表现动漫的形体变化,使形与线自然地融合。“女书”中果断、明确、理性、坚定的直线和柔和、优雅、感性、含蓄的曲线表现形式为动漫角色设计形体变化提供了一扇窗口③。

3.“女书”相关的历史典故相当丰富,可为动漫作品的创作提供大量资源

《永历皇帝过永明》叙述的是明末清初发生的一件真实故事。在永历皇帝经过永明县的时候,县长逃跑了。广西富川县的贼匪乘虚而入,杀人放火。周锡康和妻子龚氏被土匪捉住。龚氏临危不惧,巧妙地与土匪周旋,称丈夫是自己的弟弟,谎称用金银赎命,最后牺牲了自己的生命,掩护丈夫逃出虎口。《虎殃》叙述的是发生在清乾隆年间的真实故事。江永村民李世安与妻张氏、女李氏一起在山边割稻。回家路上遇上老虎,李世安被老虎咬住。张氏持棒打虎,虎丢下李世安,咬死了张氏。女李氏又持棍打虎,希望救出母亲,可惜也被老虎咬死。两个女性用生命救出了李世安④。

这些类似的故事在“女书”文化中不可胜数,也是这些故事给我们创作提供了大量的丰富的资源和材料,使得我们的作品才会变得有血有肉,也就可以从这些故事中体现出我们需要表达的人文精神。

4.我们还可以从“女书”文化中提炼原创设计出符合时代需要的现代人文精神

经过我们对“女书”文化的大量资料的研究发现,“女书”文化里不仅包含了中国的传统文化,同时还具备了21世纪的女性特征要素和内涵,那就是中国古代的机智勇敢的品格和自立自强的女性精神⑤。在21世纪,女性独立的今天,这种精神很适合作为动漫要传达的精神思想,同时利用民族化创作手法和创作风格等诸要素入手,结合“女书”题材和美学元素,对此诸要素全面挖掘,充分整合,大胆创新,真正能拥有吸引人的内容价值,拥有动漫的灵魂。正如《喜洋洋与灰太狼》我们不仅挖掘出了喜洋洋的聪明机智活泼可爱的性格特征,同时也发掘出了21世纪好男人的新标准:那就是灰太狼那样坚持不懈不怕失败不怕辛苦为家庭付出的精神。这些精神给这部卡通片赋予了新的精神内涵,而不仅仅是一部局限于属于孩子观看的卡通故事片,对成人同样也具有强烈的吸引力。

“女书”的故事都以女性为主人公,用她们悲欢离合的故事突出女主人公机智勇敢的品格和自立自强的精神。在21世纪的今天,男女平等,女人自立自强的品格更需要获得肯定。例如,“女书”故事里有个故事《珠珠纪事》叙述的是黄珠珠与王大郎自幼定婚,从未见面。珠珠其实早就有了自己的心上人,离婚后她马上与意中人成婚了。这种敢作敢为的果敢性格符合了当今的社会现状和人们的心理。

三、民族文化传承与课程文化建设关系研究

“文化”的概念十分繁多,最主要的特征就是时代性和民族性,是具有时代性和民族性特征的物质、思想和精神的综合体。文化传承,是一种文化传递的社会现象。作为人类赖以生存和维系的必要手段,文化传承负载着将先人创造和积累的一切文化财富和经验,一代代地传给后人的历史重任。而文化传承只有通过文化的学习和实践才能得以实现,所以文化传承又承载着深刻影响下一代身心发展的教育重任。

文化是人类社会实践活动和认识活动所创造的物质财富和精神财富的总和,是人类物种在与对象世界发生关系过程中形成的一套社会传承的信息系统。人类各民族所获得的物质生产力和精神活动能力能够世世代代发展起来,人类各民族所创造的物质成果和精神成果能够世世代代积累下来,都是由文化传承的本质所决定的。

关于民族文化传承的本质,赵世林认为:第一,文化传承是一种文化的再生产,与人类的两种再生产共同构成为社会的再生产;第二,这种文化再生产不是单个人的自我行为,而是民族群体的自我完善;第三,文化传承是权利和义务的传递,具有社会强制性和不可选择性;第四,文化传承是民族意识的深层次积累,构成民族认同感和内聚感的核心;第五,文化传承是一种纵向的“文化基因”复制,具有模式和“血型”的基本特质。

“课程”与“文化”具有同源性,两者之间有着紧密的联系。没有文化就没有课程,文化为课程提供了基本的逻辑规则和范畴,决定着课程的文化品性。抛开文化,课程就成了无源之水、无本之木;另一方面,课程又精炼和形成着文化。课程起源于文化传承的需要,但不是文化无涉的。课程也是一种“文化资本”,与经济、政治资本一起共同影响并决定着社会结构以及个体的社会政治经济前景。课程以文化为自己的内容,以促使学习者文化经历转变为目标,其目的在于使个体具有创造新文化的勇气与信念。

课程文化是我国文化的一部分,课程文化建设的指导思想也应该和我国文化建设的指导思想一致,和我国教育的指导思想一致。

在科技和经济趋向全球化的背景下,各民族的文化却不可能像科技和经济那样趋向同一。在这种背景下,文化建设也面临着国际性与民族性的矛盾与冲突。如何协调二者的矛盾与冲突,直接关系着文化建设的成败,也关系着一个民族、一个国家的未来与国际地位。因此,文化建设更要突出民族特色,课程文化的建设也必须突出民族特色。无论如何,我国的课程文化建设都必须应对继承与创新、传统与现代、国内与国际、引进与内化等问题。对这些问题的处理,直接关系到我国课程文化建设的成效。我国的课程文化建设,必须与我国文化建设的方针一致,有目的、有意识地构建和营造一种有益于民族精神生成和发展的创新性文化环境,自觉地消除传统文化积淀中那些有碍民族创新精神发挥的消极成分,培育一种能够激发民族创新精神的先进文化。

首先,从课程文化是课程所传承的文化这一角度来看,课程内容是课程编写者对文化进行选择和重新组织的结果。课程内容的选择者和组织者(如课程大纲制定者、课程研制者、课程材料提供者、课程实施者等)在对浩如烟海的人类文化进行选择和重组的过程中,必然地会把课程的目的性(决定于教育的目的性)融于课程之中。因此,课程并不是人类文化的简单堆砌或任意拼凑,不是文化“什锦盘”,它代表着人们对文化价值的认同和反映。劳顿提出的“文化分析”的筛选原则,提出“最有价值”的文化就是符合学生和社会发展需要的文化。然而,社会发展并不是一个社会阶层的发展,并不是一个社会团体、一个民族的发展。不同的社会阶层、社会团体,不同的民族,其发展所需要的文化在形态、内容等方面是不同的,文化的发达程度也不相同。因此,这一原则实际上暗示着文化选择的多样性和不确定性。这样,课程文化的建设就必然体现在文化内容的丰富多彩方面,不以一个民族、一个社会阶层或团体的文化内容为“标准”、为“正统”,不以某一文化的社会地位(在社会上取得的“话语权力”),也不以某一文化的“传统”或“现代”等性质来判断其是否有价值。承认文化的多元性及其价值,并从文化生态的角度来思考课程文化的建设,才是推动我国课程文化健康发展的必然途径。

其次,从课程文化是课程作为一种文化产品所具有的文化特性这一角度来看,课程文化的建设应当包括课程文化观念和课程活动形态等内容,包括课程目标、课程内容、课程实施、课程管理等。长期以来,人们一直坚信课程的使命就是传递、复制、再生产社会主流文化,因而形成了课程的“文化锁定现象”,造成了课程应有的自身文化品性及其所必然引发的内在的、独立的价值标准与宗旨的消解。因此,课程与文化之间就成了工具与目的的关系,从而在课程与文化关系的认识中产生了工具主义的倾向。郝德永从课程作为“文化代码”、“文化资本”、“文化霸权”三方面分析了课程的文化锁定机制及其文化性缺失的后果,指出课程的“文化锁定”就是“课程完全受制于现实的‘法定文化’的规范与旨意,机械地、盲目地、甚至麻木地服从、服务于这种政治化了的社会文化。”尽管课程起源于文化传承的需要,但传递、复制、再生产社会主流文化并不是学校课程惟一不变的使命,课程对文化同样有着反思、批判和创新的职责和品质。从课程理论与实践的角度来看,课程设计是对文化的选择,课程的目标与内容决定于基本的文化价值倾向;课程实施是对文化的传递,是被选择的文化进入到人的发展阶段从而形成再创新文化的过程;课程评价是文化的科学理性反思。从课程目标的确立到课程内容的选择和组织,再到课程内容的实施和课程目标的达成,这一系列过程中都体现着各有关人员对教育、课程与文化关系的认识,投射出他们对文化价值的认识和判断,也反映出他们对教育和课程本质的认识。

湖南科技学院地处中国中南部的永州市,世界惟一拥有“女书”的文化城市,我国瑶族发源地。湖南科技学院作为湖南地方高校在动漫专业文化课程建设上作了一些有益的探索,为湖南省地方高校开设与推广动漫专业积累了宝贵的经验。挖掘永州“女书”文化资源,将“女书”文化运用与动漫产业的有机结合,从而既能实现“女书”文化的传承与“再生”,又能在美学的角度,从基础上提升动漫角色设定的美学价值和其所衍生的经济效应,进一步有效地促进我国动漫产业的快速健康发展。

四、结语

从中国传统文化中、从哺育民族化动漫的角度,为我国动漫产业寻找新的创新点和亮点元素,加强对民族文化的培养和挖掘是大有可为的。民族传统文化是动漫角色设计值得挖掘的“富矿”,我们应当充分挖掘其中的民族特色与历史传统,以及沉静执著的心态。其实只有民族的才是世界的,要重振国产动漫,就必须扎根于本民族的文化沃土,坚持走“民族化之路”⑥。

然而,在现代化的巨大冲击下,“女书”民族文化传承工作遇到了很多的困难,进行民族文化课程建设任重而道远。但是,我们不能因为道路的曲折便停止探索的脚步。我们应站在多元文化的视角,以新课程改革理念为指导,积极寻求问题解决的对策。在科技和经济趋向全球化的背景下,各民族的文化却不可能像科技和经济那样趋向同一。在这种背景下,文化建设也面临着国际性与民族性的矛盾与冲突。如何协调二者的矛盾与冲突,直接关系着文化建设的成败,也关系着一个民族、一个国家的未来与国际地位。因此,文化建设更要突出民族特色,课程文化的建设也必须突出民族特色。

注释

①宫哲兵、刘白标:《女书与妇女文学》,《湖南大学学报(社会科学版)》2000年第l期。

②傅美蓉:《女书:我们的终结,抑或我们的开始》,《妇女研究论丛》2003年第4期。

③夏三鳌:《探析江永“女书”文化在原创动漫设计中的意义和价值》,《电影评介》2010年第15期。

④邓艳珍:《女书生成源起辨析》,《汉字文化》2005年第4期。

⑤王凤华、胡桂香:《女书的人类学价值》,《中华女子学报》2005年第6期。

⑥江山:《苗族传统文学——除恶节的传说——动画角色创作设计》,《中央美术学院学报》2009年第7期。

责任编辑东园

2010-10-04

湖南省级科技计划项目资助“3G手机动漫设计研究”(2010NK3025)

——女书习俗