我国建筑陶瓷产业战略转移承接地面临的问题与对策研究分析

陈爱娟 黄弘

(1.韩山师范学院,广东潮州515653;2.景德镇陶瓷学院,江西景德镇市333000)

0 引言

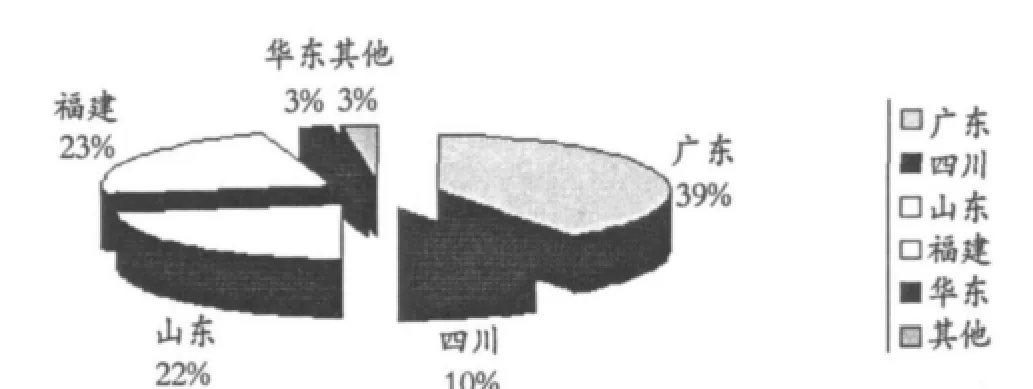

我国建筑陶瓷产业受生产力发展不平衡的影响,其布局呈现出不均衡的现象,到上世纪末已经形成“三山两江一海”的局面,即广东佛山、山东博山、河北唐山、福建晋江、四川夹江和上海。2006年我国主要的建筑陶瓷产业生产能力分布如图1所示。这些主要陶瓷产区形成的主要原因是靠近原料产地和市场,但经过20余年的发展,由于原料、燃料等生产要素逐渐消耗,区域市场趋于饱和及所在地城市战略转型等原因,导致我国建筑陶瓷产业出现大规模跨地区转移的趋势。

1 承接地现状分析

随着佛山、山东、上海等建筑陶瓷生产基地的转移,给中西部陶瓷基地创造了良好的发展机遇。面对建筑陶瓷产业的战略转移,中西部等经济欠发达地区和建陶生产要素丰富的地区采取了积极承接的态度,不仅加快了建筑陶瓷产业战略转移的步伐,而且加快了承接地区产业结构的升级,促进了其经济的快速发展。

中国建筑陶瓷产业战略转移的承接地主要包括拥有资源优势的河北、沈阳、辽宁、山西、四川、陕西、甘肃;具有地理交通运输优势的湖南、河南、湖北、宁夏;有着广阔新市场的新疆、内蒙等地区,这些地区都已经形成了一定的规模。

其中,作为承接地的江西,其建筑陶瓷产业异军突起:在2007年之前江西地区陶瓷砖产量尚不足1亿平方米,而现在全省在建的建筑陶瓷生产线有200多条,未来3至5年的时间,仅高安就可能达到8到10亿平方米陶瓷砖产量。江西将成为全国最重要的新兴建筑陶瓷产业基地。

2 承接地建筑陶瓷产业存在问题分析

图1 2006年中国建筑陶瓷产业生产能力分布Fig.1 Distribution of production capacity for Chineseconstruction ceram ic industry in 2006

2.1 生产要素存在问题

2.1.1 人力资源结构

(1)高端的管理和技术人才匮乏

承接地为新兴建筑陶瓷产业基地,在基地内人力资源整体素质不高,高学历人才太少,多数基地内从业人员本科以上学历者不足2%。

承接地人力资源结构不合理导致建筑陶瓷企业高级管理人员和技术人员数量偏少,技术研发能力不足,多数承接地的研发还依赖于相关陶瓷企业。

(2)缺乏熟练操作工人

承接地的劳动力资源,多为亦工亦农的本地农民,从业工人的素质较低,且对建筑陶瓷产业缺乏真正的了解,没有经过正规的技术培训,难以适应建筑陶瓷的生产工作。

2.1.2 知识和科技资源落后

建筑陶瓷产业转移的承接地均是经济相对欠发达的中西部地区,所在地高校数量不多,而设置新材料和材料工程学及其与陶瓷产业相关的其它专业的大学就更少,扩散知识的源泉在数量和规模上与建筑陶瓷产业的需求距离太远。

同样,对建筑陶瓷产业进行专业研究的机构与承接地打造的建筑陶瓷产业园区规模极不对称,科技资源规模小、数量少、质量低,对承接地建筑陶瓷产业的发展起不到科技引领和支撑的作用。以高校及研究院所为主体的单项技术研发,没有形成以应用为导向、企业为主体的产学研联合体,在技术支持方向上较为分散且力度不大,未能形成合力,存在技术研发与产业脱节的现象。

表1 产业规模与原料、能源消耗一览表Tab.1 Capacity of production and consum ption ofmaterials and energy

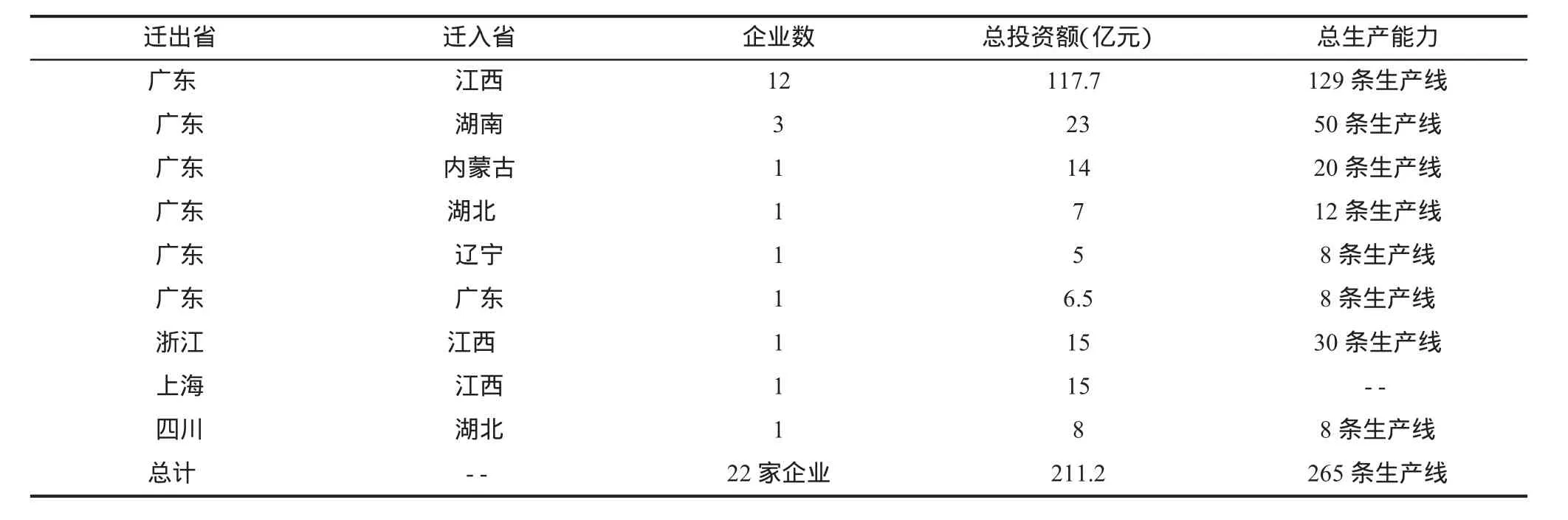

表2 2007年规模以上建筑陶瓷企业转移概况一览表Tab.2 Transfer of large-scale construction ceram ic enterprises in 2007

2.2 产业配套不全

建筑陶瓷产业并不是一个孤立的行业,其关联产业较多,相关的配套产业主要有陶瓷机械、陶瓷原材料、陶瓷配件、陶瓷包装、耐火材料、模具、专业媒体、广告公司、物流公司、专业市场、行业会展、中介组织等。建筑陶瓷产业竞争力的形成必须有一批相关产业的有力支撑,可以说建筑陶瓷产业的竞争优势是建立在众多相关产业组成的产业集群基础之上的。相关产业群的发展会增强建筑陶瓷产业的竞争优势,同时建筑陶瓷产业竞争力的加强,也将促进相关产业群的发展。

在承接地建筑陶瓷生产企业最多,在整个产业链中所占的比重最大,而建筑陶瓷产业上游原料供应企业和下游服务性企业少,在整个产业链中所占比重很低。这说明处于建筑陶瓷产业链上下游的原料供应和生产服务尚未形成一个有机联动的链条,各个部分相互脱节,缺乏有效衔接,在整个产业链上扮演的都是相对脆弱的角色,距离和谐共赢有着极大的差距。即使在一些初具规模的建筑陶瓷产业基地也仅仅是集中于产业链的某一部分,而未能将各部分有机结合。

2.3 政府急功近利,对一些环节管理不力

在建筑陶瓷产业战略转移的过程中,承接地政府为了拉动本地经济的发展,在短时间内形成产业集群及完整的产业链,积极承接建筑陶瓷产业转移,但其做法存在着以下问题:

(1)无序开采资源,资源供应不足

建筑陶瓷产业是资源消耗型产业,企业每天的生产需要消耗大量的资源和能源(见表1)。承接地政府通过打造工业园区吸引大量的建筑陶瓷企业入驻,企业大量兴建生产线(见表2),因此需要在承接地周边开采大量的资源以备企业所需。但承接地政府对周边资源的开采及储备并没有科学统一的规划,有些承接地资源储备根本不足所有企业一个月生产所需,更有些承接地对周边资源采富弃贫、采厚弃薄、滥采滥用,生态环境破坏较为严重。

由表1和表2中我们可以看到,承接地政府承接建筑陶瓷企业最多达129条生产线,而100条生产线每天需要消耗原料2.19万吨。因此,原料的开采与储备对承接地政府来说至关重要,但有些政府只顾盲目引进企业,忽视了对资源的统一规划,并不能保证对引进企业后续资源的供应。

(2)政府忽视产区清洁生产

承接地政府在承接建筑陶瓷产业战略转移时,许多政府只考虑发展建筑陶瓷产业对本地经济的拉动作用,而忽视清洁生产地重要性,对企业清洁生产的要求降低,但建筑陶瓷产业属于高污染产业,生产过程中产生的SO2、H2S、NOx、CO等废气无论进入水中还是进入大气中,都会对环境造成严重的污染,废水中含有铅、汞、铬等生物毒性显著的重金属,可损坏人的中枢神经,导致人死亡。若政府忽视清洁生产,将为未来的环境与经济的和谐发展埋下隐患。

3 打造新兴建筑陶瓷产业集群竞争力的对策分析

通过应用钻石模型对新兴建筑陶瓷产业基地竞争力要素的分析,明晰了承接地的现状及其在未来的发展中存在的问题。新兴建筑陶瓷产业具备生产要素资源优势,但在整个产业系统协调发展的背景中还是缺乏其它要素的支持以及进行优势转换的能力。动态的把握钻石模型的关键要素,有利于发挥市场需求巨大的优势,提升竞争层次。

3.1 建立创新型人才培养机制,将资源优势转化为竞争优势

3.1.1 搭建专业技术人才引进平台

针对承接地建筑陶瓷产业人才匮乏的局面,可以搭建人才引进平台从而改善人力资源结构。

(1)专业技术人才引进平台

在承接地建筑陶瓷产业人力资源所存在的问题中最突出的是工业区内企业整体技术研发能力不足,技术型员工的严重缺乏。随着行业竞争力的增大,企业需要不断的推陈出新,提高产品的质量水平。由于产品的创新、质量的保证是离不开专业技术研发人员的劳动的,因此承接地应增强对中高级技术人才的引进和开发。根据承接地建筑陶瓷产业发展需要建立机械、压机操作工、窑炉长等专业技术人才引进平台。通过与全国各大专院校的联系,为企业输送专业对口毕业生源或采取委托培训、定单培训等方式,建立一个庞大的专业人才资源库。

(2)中高级管理人才引进平台

针对承接地企业管理人员与技术人员数量偏低,比例不协调的现状,可以考虑与南方一些著名的人才招聘网站如南方人才网,建立长期合作关系,通过这些专业的公司来为企业招募职业经理人。

(3)操作层面人才引进平台

承接地众多的陶瓷企业随着规模的扩大,对操作人才的需求会越来越大,此类人力资源可就近与当地就业培训中心及职业技术学校联系。

3.1.2 有针对性的对人员进行培训

针对承接地人力资源素质偏低的现状,要采取强化培养与鼓励探索相结合、岗位锻炼与对外交流相结合、梯队建设与团队建设相结合的方式,把继续教育与培训作为人才队伍建设的重要一环。

(1)对中高层管理者培训

承接地政府定期组织一些优秀的管理专家到承接地进行讲座和召开研讨会,或者成立培训机构,为企业创建一个良好的培训和学习的环境。

(2)对普通工人培训

承接地组织员工参与各类技术学院、职业学院等职业培训机构的培训,或者通过在岗培训、联合教育等多种方式与大学、职业学校、同行企业一起建立员工培训的教育体系,使企业的员工及时获得产业的技术知识,不断充实和提高业务技能和操作水平。

3.2 以建筑陶瓷产业为中心,发展壮大相关支持性产业

建筑陶瓷产业和其它的产业一样,其产业链纵向可以贯穿延伸,横向能并行相伴,围绕建筑陶瓷产业的发展,许多支持性产业可与之齐头并进,互为因果,共同发展。

在不断发展壮大建筑陶瓷产业的同时,按照纵向贯穿、横向并行扩展建筑陶瓷产业链的原则,建立政策为准则、市场为导向、产品为龙头、需求为牵引的产业链优化延伸模式。建筑陶瓷产业涉及的学科包括:材料、环境工程、热工工程、机械工程、磨具等,建筑陶瓷依据如此丰富的科技资源,加以整合与应用向下游延伸、渗透、融合,应用在产业链的每个环节,扩大产品的应用与消费领域,在这个过程中,加强物流、会展、营销产业的发展;向上注重发展陶瓷原料、陶瓷机械、陶瓷配件产业。以建筑陶瓷产业为中心,一方面带动地区经济的发展,提升城市经济集约化水平及综合竞争力,带动金融、物流、信息等现代服务业的发展和市场化进程,而且还会加速地区间的信息交流,推动建筑陶瓷产业向高端环节的延伸和升级,也会使区域之间的分工更趋合理。

3.3 加强承接地政府的宏观调控作用

承接地在承接建筑陶瓷产业转移的过程中,政府要承担宏观调控的功能,不仅在政策上给予企业一定的优惠,以政策空间换取产业发展的空间,还要对原材料开采、工业园区布局与规划,清洁生产等方面起到宏观调控的作用,以保证经济长期可持续发展。

3.3.1 合理有序开采资源,保证资源供应

承接地政府对引进建筑陶瓷企业要量力而行,在引进企业的同时做好相应资源的统筹规划。一方面对周边原料资源的开采以全面、协调、可持续的科学发展观为指导,合理有序开采,注重资源的综合利用和生态环境保护;另一方面要保证引进企业的原料资源供应,做好相应原料的储备工作,使企业顺利进行生产。

3.3.2 注重产区工厂整体布局--疏密有序

承接地政府在打造建筑陶瓷工业园时要注重产区工厂的整体布局,坚持相对集中、适度分散的原则。若采取高度集中的布局方式,忽视环境的承载能力,就为产业和环境的和谐发展埋下了隐患。承接地政府在引进企业时,在相对集中的基础上,要遵循适度分散的原则。一方面产业相对集聚可以形成专业化、协作化的生产,降低生产成本,另一方面适度分散可以避免工业排弃物对环境的过度破坏,超过环境的自身承载能力。坚持相对集中、适度分散,以期达到生产与环境的和谐发展原则的提出,受到了企业、政府、专业人士等各产业相关方的普遍认同。在江西(高安)建筑陶瓷产业基地、江西(瑞昌)出口建筑陶瓷产业基地和湖北(黄梅)建筑陶瓷产业基地的打造中均遵循了相对集中、适度分散的原则,并收到了良好效果。3.3.3注重循环经济,实行清洁生产措施

(1)近年来,我国先后出台了国务院关于《节能减排综合性工作方案》、《清洁生产促进法》和《环境影响评价法》等与环境相关的政策法规。这些政策法规的实施将积极推进循环经济,把生态工业、清洁生产、生态农业、节能减排等措施综合起来,使资源得到最有效利用、污染物排放最小。承接地政府面对节能减排的巨大压力,要与行业协会和相关部门本着有作为的指导思想,从政策引导、制度完善、重点整治、税收政策等多个方面,多管齐下、齐抓共管。政策方面,积极出台相关规划和工作方案,明确节能减排的治污任务,加强节能减排的治污工作的意见,制度方面提出问责制和一票否决制,重点整治污染严重的企业,雷厉风行的推行节能减排,以完成节能减排目标,促进建筑陶瓷产业可持续发展。作为建筑陶瓷企业应加速创新步伐,增加研发技术投入,强化技术改造和创新体系建设,努力提升产品科技含量和附加值,使建筑陶瓷产业走向可持续发展的轨道。

(2)承接地政府在承接建筑陶瓷转移时,对企业在技术方面要按照高效率、高标准、高起点的发展要求,本着“清洁生产,源头控制”的原则,根据污染源进行改造。

针对喷雾塔和辊道窑因燃烧水煤浆和柴油产生大量的二氧化硫和粉尘的现象,政府可要求企业在辊道窑上安装一个脱硫除尘塔,一方面从辊道窑中抽取二氧化硫与粉尘,一方面向脱硫除尘塔注入雾化的石灰水,二者中和、溶解,使二氧化硫排放量可降低30多毫克。

另一方面,要注重对原料、燃料及能源的循环利用,实行节能减排、清洁生产的措施。在工厂建立时实现工厂内部生产小循环,在园区规划时实现园区生产中循环,同时尽可能与社会接轨,实现工厂、园区与社会生产大循环。

在工厂内部对生产过程中所产生的废水如抛光线产生的废水、冲洗地面用水进行充分处理,循环使用,达到废水零排放目标;在设备的使用上,推行节能降耗的设备,窑炉设计采用新型保温材料,增强窑炉保温效果,使窑炉节能达到一个新的高度;在产品的结构上可考虑采用薄砖的生产技术,由于瓷砖减薄1/2~3/4,可节约矿产资源50%~75%,节约能源75%以上,减少粉尘、废气排放20%~30%,节约运输费用,缓解交通和路面压力,能减轻建筑物的载荷;充分利用窑炉余热,包括窑炉冷却带来的余热和窑炉烟气的余热,用余热干燥坯体。

针对工厂无法循环利用的废泥、废渣、半成品等,在园区内部可建立相应的瓷砖厂、磁片加工切割厂等,进行回收再利用;针对抛光泥可建立生产多孔砖、渗水砖的小型工厂,进行循环利用,从整体上实现园区生产循环。

1政府对陶瓷企业投入不够.佛山陶企外迁仍有污染.http://www.villachina.com/2007-7-22/1145997_2.htm

2佛山南庄引领新一轮陶瓷产业转移大潮初战告捷,关停高能耗、高污染陶瓷企业16家.http://home.focus.cn/news/2008-01-02/94429.htm l

3李松志.佛山禅山建筑陶瓷产业转移机理.经济地理,2007,(2)

4方振武.景德镇陶瓷产业发展的战略思考.景德镇陶瓷,200,(1)

5李国庆.陶瓷产业:做大更要做强.现代技术陶瓷,2007,(1)

6雷国柱.走进中国东北瓷都--法库再掀陶企招商浪潮.建筑装饰材料世界,2005,(10)

7尹虹.如何进一步提升夹江陶瓷的竞争力.中国陶瓷,2007,(2)

8唐山陶瓷产业基地.建设陶瓷产业基地促进经济可持续跨越式发展.中国科技产业,2005,(12)

9黄弘等.华弘陶瓷战略管理与规划研究中心资料.2007年5月和11月