国外城市解决交通拥挤的对策分析

刘丙章 (盐城师范学院城市与资源环境学院,江苏盐城224002)

国外的城市交通经历了曲折复杂的过程,城市交通问题仍然是世界性的难题。交通拥挤的加剧,不仅会造成巨大的经济损失,而且甚至会导致城市功能的瘫痪。交通拥挤的直接危害是使交通延误增大、行车速度降低,带来时间损失;低速行驶增加耗油量导致燃料费用的增加;增加汽车尾气排污量导致环境恶化。此外,交通拥挤使交通事故增多,而交通事故的发生又使交通阻塞加剧,形成恶性循环。

1 城市交通拥挤原因

纵观国内外交通发展进程,大城市之所以产生交通拥堵问题并不是偶然事件,归根结底在于交通运输服务供不应求和管理技术水平不高。从宏观角度来看,迅速增长的交通需求与有限的交通供给之间的矛盾是导致交通拥堵的内在原因。一方面,随着经济的高速发展和城市化的加快,城市交通需求急剧增加,而交通设施建设则比较缓慢,这种交通供求关系的不平衡必然导致交通拥挤。另一方面,由于城市空间的限制,使得城市中心区对道路空间的需求必然大于供给,因此即使所需资金能够得到满足,对土地的需求和供给之间的矛盾也难以解决,而交通拥挤正是道路空间的需求大于供给的必然结果。

从微观角度来看,交通管理水平不高,不能合理有效地疏导交通流是导致交通拥堵的直接原因。毫无疑问,增加交通供给是解决大城市交通问题的重要手段,但交通供给似乎永远赶不上交通需求的增长,其中一个很重要的原因是迅速增长的交通需求没有得到有效控制。

2 解决交通拥挤的对策

国外城市交通依次经历了人力畜力、机动化公共交通、机动化私人交通等几个阶段。与之相对应,世界各地的城市空间结构大致经历了紧凑混杂、扇形辐射、多核分化等阶段。在小汽车没有形成一定规模之前,城市的发展与公共交通的发展紧密相连。在小汽车出现之后,人们曾经忽略了公共交通的需求,例如将城市放射状道路——它们过去曾是社区的中心和公共交通线路——改造成高速公路,这样做固然满足了小汽车的需要,但是却牺牲了公共交通和当地宜人的环境[1]。解决的对策因城市所在国家的地理空间位置、经济发展水平、个人的交通价值观和国家的交通文化氛围不同有所不同。

2.1 自行车模式

自行车交通因占地少、投资小、效率高,节约能源和水源;可减少私家车交通量、减少或减轻交通事故、减少拥堵、减少停车用地、减轻道路投资压力,从而增加市政公共投资对其他公共设施的投资,无空气、水源、噪音污染。因此,各国采取各种措施鼓励自行车的应用,这些措施包括:制定鼓励自行车交通的政策和规划,实行自行车优先的政策,提高自行车交通的安全保证,增加自行车道、自行车交通信号和自行车停车设施,改善和便利自行车与其他交通形式的联运等。

荷兰对自行车交通设施包括道路、信号灯、停车场停车库进行了大量投资,成功地使自行车交通迅速发展,大大提高自行车交通的比率、效率和安全性。同时,荷兰采取机动车道和专用的自行车道分流的方式解决混合交通的问题,也使机动车交通速度得到提高。

法国的大部分街道没有自行车专用道,但在机动车道上专门划出了自行车道,用绿箭头表示;在交叉路口设有自行车专用信号灯,实行自行车优先通行的原则。

美国联邦及各州政府每年拨出巨款用于自行车道的规划、修建和科研,现在各地可以用过去只能用于公路建设的 “国家公路系统”联邦资金在州际交通干线上 (Interstate corridors)建设自行车道;加州政府制定有三级自行车道的设计标准,各级地区地方政府均制定三级自行车交通网规划,25%的高速公路的路肩上允许自行车交通。

2.2 “以公共交通为导向”(TOD)模式

TOD模式是源自20世纪90年代美国新城市主义思潮,与客流导向型 (SOD)模式不一样,它是规划导向型的一种解决城市交通拥挤发式,是一种相对高密度的综合土地利用形式的开发,其选址和设计都是为了创造一种安全与舒适的环境,不仅可以鼓励增加公共交通的乘坐人数,同时也可以鼓励人们使用自行车或步行。同时,公交导向开发可以明显减少空气污染和能源消耗,保护土地资源和开放空间[2]。其中公共交通主要是地铁、轻轨等轨道交通及巴士干线,然后以公交站点为中心、以400~800m为半径 (5~10min步行路程)建立中心广场或城市中心,其特点在于集工作、商业、文化、教育、居住等为一身的 “混和用途”。城市重建地块、填充地块和新开发土地均可用来建造TOD。

2.3 地铁模式

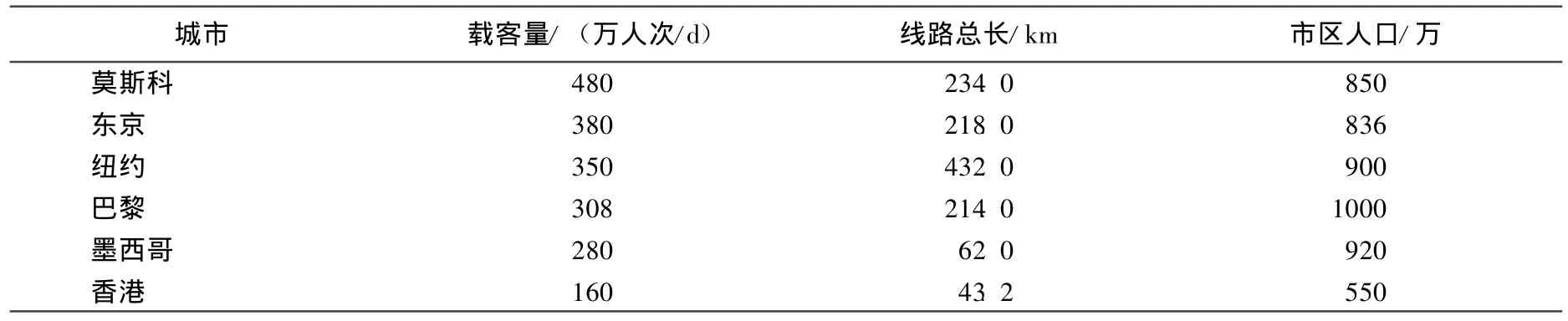

自1863年英国伦敦建成世界上第一条地铁线路后,开创了大城市客运快速轨道交通发展的先河。地铁是大城市运客量最大、缓解地面交通的最佳交通工具。代表性的城市有香港、东京、莫斯科、纽约、巴黎墨西哥等,其客运状况见表1。

表1 世界几大城市地铁状况

据调查,在东京日均803万出行人次中,步行为56.5万人次,占出行量的7%;轨道交通为591万次,占总出行量的73.6%;小汽车为6216万辆次,占总出行量的7.8%;自行车、摩托车为62辆次,占总出行量的7.7%。可见东京的主要交通方式是轨道交通,即电车与地铁。东京的各大会社有约定俗成的规定:公司 “常务”以上的高级人员,上下班不准乘坐小汽车,只能乘公共交通工具,一般乘电车或地铁。实际上,不仅是 “常务”,许多议员等政治家上下班或办事都是乘公共电车或地铁。日本人不喜欢单独行动,所以,虽然家家都有小汽车,但只有周末兜风、探视亲友和购物才把它派上用场。

作为轨道型城市,东京的一部分出行者在地铁中,一部分出行者在高铁中,街面显得较空旷,看到的人流情况与城市实际拥有的人数很不相符。在东京的街市倘佯,很难相信这个城市拥有1200万人口。轨道交通的人力成本很低,无需警察维持秩序,轨道及机动车运行全部由计算机控制,轨道交通属于公共交通,相对于非公共交通,它的成本相对要小些[3]。

2.4 公共汽车、有轨无轨电车模式

以匈牙利的布达佩斯为代表。布达佩斯街道比较狭窄,婉蜒迂回于城市的各个角落,与北京笔直的大道是无法相提并论的。令人惊奇的是,布达佩斯市区各种车辆虽然鱼贯穿梭,但畅通无阻,其主要原因之一就是布达佩斯以公共汽车、电车为主要交通工具。布达佩斯每年乘公共交通工具上下班的人口占全市人口的84%。无论是高峰还是非高峰期,公共汽车到站均比较准时,一般候车不超过15min,这一点多数城市是做不到的。有的公共汽车路线将到站时间表印在站牌上,这样公之于众,方便了乘客,人们可以按时到站,不必浪费候车时间。有轨电车在布达佩斯的使用率很高。虽然有轨电车开起来噪声大,快速行驶中不太平稳,但由于牵引力大、载客多,所以时至今日尚未撤消。

2.5 道路拥挤收费模式

拥挤收费概念出现于20世纪70年代,是指在城市交通严重拥挤的情况下,通过对使用者收费来引导和调节交通需求,在时空上改变交通流量的分布,从而达到缓解交通拥挤的目的。道路拥挤收费是指对行驶于拥挤道路或高峰路段的车辆征收额外费用,也称为拥挤通行费,其目的就是利用价格机制,引导交通需求,抑制交通出行产生,缓解交通拥堵。有经济学家相信对拥挤路段的使用者收费是缓解城市交通拥挤的一个最直接、最有效的办法,各国的实践也证明了这一点。

新加坡是最早通过实行拥挤收费来治理交通拥堵的城市。1975年,通过收取 “拥堵费”,控制高峰期严重拥堵地区、路段的上路汽车数量,收效极为明显。机动车通行量比高峰时期减少了24700辆,交通速度增加了22%;交通收费管制区域的机动车总通行量减少了13%;单人乘机动车数量减少,部分机动车从高峰时间转向非高峰时间通行。1991年起,挪威、英国、美国等国家部分城市纷纷效仿,均取得了较好的效果。拥挤道路使用收费是一项重要的交通需求管理措施,但也必须与其他措施配套协调使用,构成一个城市交通需求管理的综合系统。

2.6 交通需求管理 (TDM)模式

目前,交通需求管理的要领起源于美国。“交通需求管理”的观念与方法是交通规划与交通治理观念上的一次划时代的变革,从历来由增加道路交通基础设施容量来满足交通需求增长的传统观念,转变为对交通需求进行管理,以适应道路交通设施容量的全新观念。“交通需求管理”的根本理念是:引导人们采取科学的交通行为、理智地使用 (不滥用)道路交通设施的有限资源。“交通需求管理”的主要措施是引导人们改变出行方式,通过发展轨道交通、开辟 “大容量车辆车道”、公交优先系统等提高公共交通服务水平并配以拥挤收费政策、停车管理、交通管理等措施,引导人们把小汽车出行改为乘轨道交通、公共交通的出行方式,改变人们滥用道路资源的陋习,以减少道路上的小汽车交通量,同时也降低了小汽车交通对环境的污染。

美国、欧洲和日本等国家,围绕综合治理城市交通问题以及 TDM对策,开展了广泛的研究和应用。1991年,美国制定的综合路上交通效率化法案 (ISTEA)已将TDM作为重要交通对策纳入其中。美国环境保护厅也从保护环境的角度出发,制定了 《交通管理方法指南:1990年》。欧洲各国也在其主要城市如伦敦、巴黎、罗马等大城市,正在研究或试行TDM对策。在日本,建设省在其纲领性文件《道路建设的长期构想》中,将TDM对策置于重要地位,并于1993年制定了新交通拥挤紧急对策,提出了推进实施TDM对策的具体计划。美国、日本、新加坡等对TDM对策的实施结果和不完全的研究结论表明,TDM对策对解决城市交通拥挤问题能够取得相当的效果。

2.7 智能交通系统 (ITS)模式

智能交通系统是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、电子控制技术及计算机处理技术等,有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。

1995年3月,美国交通部首次正式出版了 “国家智能交通系统项目规划”,明确规定了智能交通系统的7大领域和29个用户服务功能,并确定了到2005年的年度开发计划。7大领域是出行和交通管理系统、出行需求管理系统、公共交通运营系统、商用车辆运营系统、电子收费系统、应急管理系统、先进的车辆控制和安全系统。

美国联邦政府从1990年到1997年用于ITS研究开发的年度预算总计为12.935亿美元;欧盟从1984年到1998年仅用于ITS共同研究开发项目的预算就达280亿欧洲货币单位;日本政府仅1996年和1997年用于ITS研究开发的预算为161亿日元,用于ITS实用化和基础设施建设的预算为1285亿日元。在美国,ITS应用发展较快的几个方面分别是,车辆安全系统 (占51%)、电子收费 (占37%)、公路及车辆管理系统 (占28%)、时自动定位系统 (占20%)和商业车辆管理系统 (占14%)。

欧洲在ITS应用方面的进展,介于日本和美国之间。由于欧洲各国政府的分散投资和各国的ITS需求不一致,在整个欧洲建立统一的交通信息服务系统困难重重。然而在开发先进的旅行信息系统(AT IS)、车辆控制系统 (AVCS)、商业车辆运行系统 (ACVO)和电子收费系统方面,前景十分诱人。日本政府在ITS领域进行了大量的资金、政策等方面的投入,以期形成ITS产业推动日本经济发展。在过去的5~6a年的时间里,已经有近400万套车内导航系统在市场上应用。日本的ITS应用主要是在交通信息提供、电子收费、公共交通、商业车辆管理以及紧急车辆优先等方面。

除了欧、美、日以外,新兴的工业国家和发展中国家也开始ITS的全面开发和研究,如韩国由建设交通部牵头制定了全面的ITS框架结构和发展计划,新加坡已经在全国开始推行不停车电子收费。

智能交通系统是一项高技术、高投入的系统工程,是解决交通拥堵问题的高效率方式,在世界范围内广泛应用的趋势将不可逆转。为此,必须加快研究适应我国城市交通发展现状的系统和设备,研究相应的管理技术,全面引进和应用智能交通系统,来缓解日益严重的城市交通拥堵问题。

3 结语

世界许多大城市交通发展的例子告诉我们,城市交通的结构 (运输方式构成及设施系统的功能结构)与城市布局形态之间存在相互作用关系,而城市的规模、布局、地理环境以及社会经济水平决定出行方式构成与交通设施系统结构,但交通结构反过来影响城市居民的生活方式,生活方式的改变直接影响城市布局形态。同时,它也提醒我们,—旦城市布局形态与城市交通结构的对应关系趋于稳定,就很难打破。城市公共交通占道率低、载客率高,可大幅度提高城市客运的综合效益和城市劳动生产率,有利于城市结构的优化和新土地利用的开发。此外,公共交通在城市生态环境的改善、建设用地、运输成本、运输效率、燃料消耗等方面比其他城市交通具有更大优势。因此,解决城市交通问题的出路在于公共交通。值得注意的是,中国大城市目前正处于社会经济结构转型时期,同时也是城市交通结构调整的敏感期。如果在这个时期加大城市交通结构调整力度,经过10~20a的不懈努力,城市公共交通的主导地位可以真正确立并得到巩固,反之,如果不重视这一战略举措,城市交通畸形化将变得更为严重,以后再想调整就很困难,甚至不可能。

[1]安德鲁·德汝希尔,亨利·布郎著 (秦凤霞译).交通与城市结构[Z].中国城市规划研究院情报所,1987.

[2]Cervero R.T ransit-supportive development in the United States:experiences and prospects[M].Washing ton D C:Federal Transit Administration,1993.

[3]张 帆,赵金涛.交通需求控制:缓解城市交通压力的策略选择[J].城市问题,2002,(1):65-68.

[4]李 茜.国外大城市解决交通问题的措施[J].综合运输,2004,(12):64-67.

[5]冯立光,江玉林.借鉴国外城市公交优先发展经验[J].建设科技,2007,(17):41-43.

[6]祝奥达.从国外城市公共交通发展引起的思考[J].城市车辆,1994,(3):2-4.

[7]全永焱.城市交通系统基本属性和规律初探[J].城市规划,1999,(6):56-59.

[8]戴东昌,蔡建华.国外解决城市交通拥堵问题的对策[J].求是,2004,(23):61-63.