变截面桩的水平荷载模型试验研究

吴泽军,耿大新,方 焘

(1.华东交通大学 道路与铁道工程重点实验室,南昌 330013;2.华东交通大学 土木建筑学院,南昌 330013)

变截面桩具有单桩承载力高、工程进度快、省材经济等优点,随着桩基技术的逐渐发展和不断应用,诸多工程科技人员已经开始对桩在承受水平向荷载的承载形状和工作机理方面展开了研究。变截面桩已经在国家重点工程苏通跨海大桥[1]和京沪高铁南京大胜关大桥[2]中得到了充分的应用。现行的技术规范和传统的桩基理论体系已经不能恰当地分析变截面桩的工作机理和受力性状。尽管近年来对等截面桩进行了竖向、水平向荷载及动荷载等作用下桩基础响应方面的大量研究,然而在变截面桩方面研究相对较少。特别近年来,水平承载桩的应用日趋广泛,但水平荷载作用下桩的计算理论仍有不少问题尚待解决。诸多学者[3]进行了桩基的水平荷载试验,推出了不同条件的水平荷载P—水平位移y曲线。

针对上述问题,基于水平荷载模型试验和桩身应力测试结果,对变截面桩在水平承载性能方面进行了分析研究,并得出了一些有价值的结论。

1 模型试验方案

1.1 试验概况

试验装置包括模型试验箱和变截面模型桩。模型桩采用松木人工加工而成,详细参数见表1。预先对桩体进行防水处理,采用桐油轻轻刷在桩体表面,然后阴干3 d,继而沿桩身布设应变片,测试水平荷载作用下桩身曲率变化情况。用可防水型HY-704硅橡胶涂抹于应变片和端子片上,继而用E-44环氧树脂和速凝剂掺和拌匀涂抹在桩体曲面上,将过0.5 mm筛孔的沙(将沙清洗干净并放于烘箱中的时间>24 h)均匀地撒铺在桩体上与环氧树脂紧密固结,同时静置1 d以上。

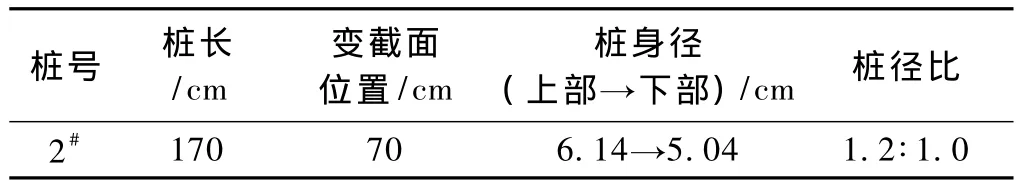

表1 变截面圆形桩的物理参数

桩身应变量测布设采用桩体轴线对称粘贴应变片的方法,布置见图1所示。试验采用的测试元件是电阻应变片,型号为 B×120-50AA,电阻值为(120±0.1)Ω,采用屏蔽式铜芯导线,每根导线长度约为5 m,其阻值为2.0 Ω。其中参考文献[6]介绍了测点表面预先清洁处理、贴片及防潮处理。数据收集采用TS3860静态电阻应变测试系统仪,该仪器可同时采集24个测点,低漂移、低噪声、低误差、采集效率较高。测量时所有应变片均采用半桥连接方式,同时为了提高测量精度,应变片的温度补偿采用一一对应式的同类材料补偿。在桩顶以下约20 cm处布设2块大量程百分表用以测试桩的水平位移,并由2块百分表的读数差及表间距计算出桩顶的转角。固定百分表的基准梁布置在受荷桩影响的范围之外。

图1 应变片布设示意(单位:cm)

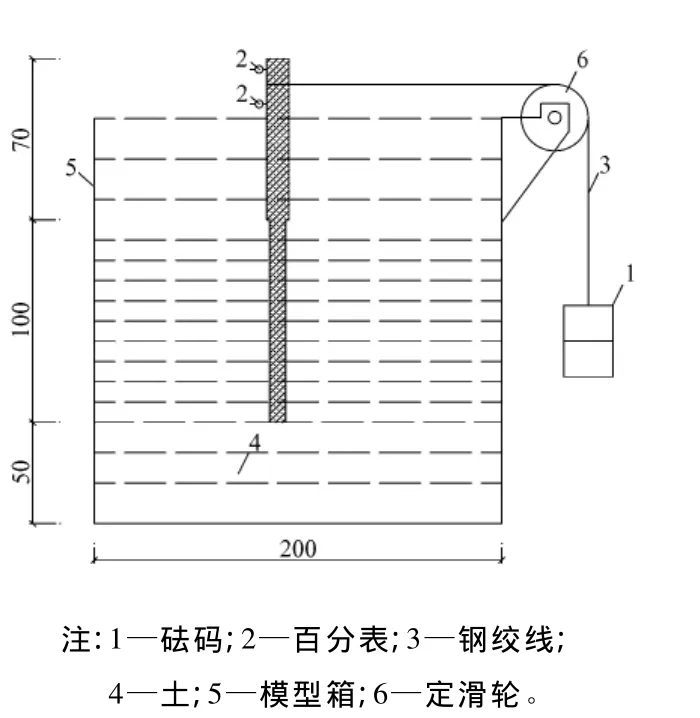

图2 模型加载示意(单位:cm)

模型箱采用自制加工而成的1 797 mm×1 797 mm×2 000 mm的不同型钢组合而成的模型箱体。箱内填埋黏性土,分层夯实,其中测试土体的夯实强度检测,采用轻型动力触探和EVD触探试验。模型桩埋入土中深度约为1.5 m,水平荷载作用线在土表面以上1 cm左右。模型桩埋设完毕后,多次进行洒水静置,并用篷布遮盖土体表面,以使土体达到软土结构强度。采用环刀取样测试土样含水量为22.5%,孔隙比为0.854,非饱和湿土密度为1 799 kg/m3,固结排水抗剪强度为12.5 kPa。

加载分级施加水平荷载,由 0,124.5,379.5,634.5,1 144.5,1 399.5,1 654.5,1 909.5,2 419.5,2 929.5,3 439.5,3 949.5,4 459.5,4 714.5,4 969.5,5 224.5,5 479.5,5 734.5 N 共18级水平荷载,试验过程中测试桩身应变、桩身土压力和泥面处的位移。

施加水平荷载采用单位统一的铁质砝码放于吊篮中,由定滑轮将竖向荷载转换为水平向荷载,加载如图2所示。

1.2 试验方法

试验加载方法宜采用多循环加卸载法,并取预估水平极限承载力的1/10~1/15作为每级加载增量。根据桩径大小并适当考虑土层软硬程度,结合相关规范按实际情况增量加载,试验过程中测试桩身应变和桩土接触面处位移。

加载程序与位移观测方法:试验采用重物(单位统一的铁质砝码)施加水平作用力的方法,如图2所示。每级荷载施加完后,恒载4 min测读水平位移,然后卸载至零,停测2 min读取残余水平位移,至此完成一个加卸载循环,如此循环5次完成一级荷载的试验观测。加载时间应尽量缩短,测量位移的间隔时间要严格准确,试验不间断持续进行。当桩身折断或者水平位移超过30~40 mm(软土按40 mm)时,可以终止试验。

2 试验结果分析

2.1 桩的水平荷载—水平位移

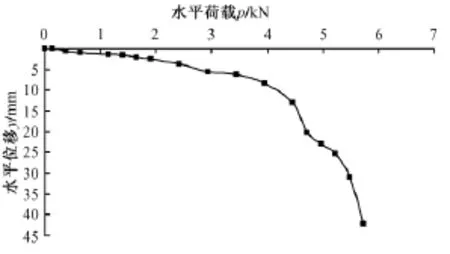

从中选取较为典型的2#单桩进行分析,2#桩的水平荷载p与其作用点处水平位移y的关系如图3。由图3可知,2#桩的位移变化形态属正常,曲线基本呈现出缓变形,可以认为开始是渐进式破坏后续是整体式破坏。当水平荷载>0.55 kN后,桩的水平位移加剧,曲线变陡,一旦荷载超过一定限度,位移速率将急速增大到最大。由于桩主要是依靠桩周土的压力来承受水平荷载,桩在水平荷载作用下会发生变位。桩顶水平位移越大,则在桩端下层面,直接分配给桩的荷载相应变大,对于较长的刚性素混凝土桩,在桩身中产生的弯矩也就更大,桩身就越容易破坏。

由图3可知,随着水平荷载的逐步增加,水平位移也逐渐增大,由于桩身段为阶梯式横截面,每级荷载下水平位移增加的幅度不是很大。在整个加载过程中,水平位移与荷载基本呈现出非线性变化关系。在水平荷载作用下,变截面桩会有水平位移发生,同时桩身会发生转动或挠曲,此时桩身会出现位移零点。而桩身零点与桩身刚度、桩的入土深度、桩的截面尺寸和形状、水平荷载的大小及桩周土体的工程性状等多个因素有关。水平荷载—位移梯度(p-δΔy/Δp)曲线如图4所示。由图3、图4可以看出,桩的水平临界荷载pcr=3.5 kN,水平极限荷载pu=5.8 kN。

图3 2#桩水平荷载—位移曲线

图4 2#桩水平荷载—位移梯度关系曲线

2.2 桩顶转角

2#桩的水平荷载与其作用点处桩顶转角的关系如图5所示。从图5中可知,2#桩的转角变化曲线初期在较小荷载作用下呈现出较为平缓趋势,随着载荷的不断增加,桩顶转角逐步增加,速率呈现上涨趋势,当荷载>0.55 kN后,桩顶转角曲线明显变陡,直接呈现出线性关系。

2.3 桩身入土深度—拉压应变

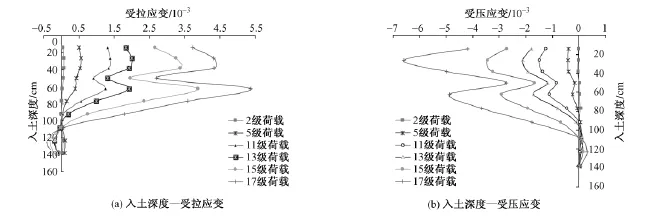

2#桩的桩身入土深度、水平荷载与拉压应变片的关系如图6、图7所示。

图5 水平荷载—桩顶转角曲线

图6 2#桩入土深度与拉压应变关系曲线

图7 2#桩循环加卸荷载—位移曲线

从图6可知,2#桩拉压应变都沿着桩身入土深度的增加而逐步减小。2#桩的拉压应变随着桩身入土深度曲线呈现抛物线形,两个抛物线形方向朝向依次呈现相反状,约在50 cm处应变曲线发生拐点,继而又逐渐增大直至桩身入土约110 cm处曲线走向发生回绕弯。在入土深度约140 cm处拉压应变全部变为0点。从图6中可以看出,桩身拉压应变都随着水平荷载的增大而逐渐增加,桩身应力逐渐得到发挥的同时桩身应变也迅速增大;最大荷载下桩的两侧都出现了压应变,拉应变只在桩受拉力一侧存在。由循环加卸载—水平位移曲线图7可知,桩土在初始荷载施加较小时,发生变形的反复性较为不明显,随着水平荷载的继续不断加大,水平位移幅度也随之加大,然而变形幅度呈现缓慢增大趋势,直至水平荷载步入临界荷载与水平极限荷载阶段,桩土的位移变形量开始力度加大,呈现出线性增长趋势,一直到水平荷载增至峰值,土体完全丧失阻抗能力,并由于变形过大而无法复位导致土体最终破坏形成。

2.4 桩的工作性能

根据水平荷载变截面桩模型试验分析得知,桩体在经历较长的荷载过程才发生破坏,且桩身并未破坏。桩身和土体之间的工作性能差异也较为明显,桩身上部截面积较下部大,抵抗水平位移能力明显较强。2#桩变截面位置以下入土较深,抵抗水平位移的效果较为不明显,且桩身下部处的较深截面段抵抗水平位移并没有发挥很大的作用。

3 结论

1)变截面桩水平承载主要依靠桩身上部截面段,上部段承担了大部分的水平荷载。变截面位置处应变发生颈缩,有力地缓解了水平荷载下桩土相互作用的应力集中。

2)变截面桩的变截面位置有良好的平衡桩身应力的能力,使水平荷载作用下的最大应力集中明显骤减,有利于节省桩身材料,因此变截面的位置布设在桩身中上部可节省材料且能充分发挥其作用。

3)通过对水平荷载作用下不同变截面桩桩周土相互作用的分析,桩身的转动中心一般在桩身下部,由于变截面处的缓解作用,合理地设置变截面位置可使转动中心往上移。

4)水平荷载—水平位移曲线为缓变形曲线,桩土破坏在水平荷载作用下为渐进式破坏,水平承载力主要由桩顶的水平变形来控制。

[1]王伯惠,上官兴.中国钻孔灌注桩新发展[M].北京:人民交通出版社,1999:1-73.

[2]铁道部京沪高速铁路建设总指挥部南京指挥部.京沪高速铁路南京大胜关长江大桥工程技术论文集[M].北京:中国铁道出版社,2009:28-47.

[3]NABIL F,ISMAEL.Behavior of step tapered bored piles in sand under static lateral loading[J].Joumal of geotechnical and geoenvironmental engineering,ASCE,2009,59(7):669-676.

[4]中华人民共和国建设部.JGJ94—2008 建筑桩基技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2008.

——结构相互作用的影响分析