《颜氏家训》语气词“乎”用法探微

郭娇,查中林

(西华师范大学文学院,四川 南充 637002)

《颜氏家训》(以下简称《家训》)是魏晋南北朝时期一部有着广泛和深刻影响的典籍,其语言虽受时代影响间有骈体,但风格朴实,语言平易,与当时的口语比较接近,是研究中古汉语的一部重要典籍。太田辰夫在《汉语史通考》一书中说:“……虚词随着时代发生了很显著的变化,如果不正确地把握虚词的意义和功能,对于古代汉语的理解只能停留在极其概略的地步。”[1]语气词是汉藏语系诸语言区别于其他语系语言的显著特征之一,是表达语气不可缺少的成分,在表义和实现交际功能过程中起了很大的作用,所以研究汉语语气词的发展对于进一步认识汉语本身的特点有重要的意义。基于此,笔者对《家训》中的语气词“乎”作穷尽式考察,并通过其与几部中古、上古著作①中的“乎”作横纵比较,窥探中古汉语语气词“乎”的主要用法。

一、语气词的界定与“乎”的基本用法

语气词,顾名思义,是表达各种语气的词。在语气词的界定上,各家看法不一。孙锡信在《近代汉语语气词·引论》中评述了几家有代表性的论著,笔者亦认可孙锡信采用王力对语气词的界定方法,即将语气词限于句末语气词,不过所谓“句末”可以是全句末,也可以是分句末[2]2-3。

《说文解字·卷五上》:“‘乎’,语之馀也。从兮,象声上越扬之形也。”[3]段注:“意不尽,故言乎以永之。班史多假虖为乎。”[4]可见,“乎”作语气词是其本义。这在古今许多关于虚词的著作中都有提及。《经传释词·卷四》:“《说文》:‘乎,语之馀也。’《礼记·檀弓正义》曰:‘乎者,疑辞。’皆常语也。”[5]《马氏文通·虚字卷之九》:“凡虚字用以结煞实字与句读者,曰助字。”“助字所传之语气有二:曰信,曰疑。”“传疑助字六:‘乎’‘哉’‘耶’‘与’‘夫’‘诸’是也。其为用有三:一则有疑而设问者;一则无疑而用以拟议者;一则不疑而用以咏叹者。”[6]从《马氏文通》中可以看出,“乎”主要表示三种语气:表疑问,表反诘,表感叹。

二、《颜氏家训》中语气词“乎”的用法

《家训》中,“乎”共出现79次,其中作为语气词出现66次。表示疑问语气的语气词“乎”有19例,表示反诘语气的有44例,表示感叹语气的有3例。具体数据见表1。

表1 《颜氏家训》语气词“乎”用法统计

“乎”用于是非问中,表示纯粹疑问的语气,问话人提出问题,要求对方对所问的问题作出肯定或否定的回答。这类问句的疑问点在整个句子,疑问的表达全在句末的“乎”字上。《家训》中“乎”用于是非问的共7例,如:

(1)此乃恒、代之遗风乎?(《治家》)

(2)客曰:“今之《说文》,皆许慎手迹乎?”(《书证》)

“乎”用于特指问句末,要求对方就某个疑问点作出回答,常同句中的疑问代词相呼应。《家训》中“乎”用于特指问的共8例,如:

(3)或问曰:“何故名治狱参军为长流乎?”(《书证》)

(4)其为《吴趋行》,何不陈子光、夫差乎?《京洛行》,胡不述赧王、灵帝乎?(《文章》)

“乎”用于选择问句中,问话的人提供几种可能的情况,要求对方从所提供的几项中选择一项来回答。常用“……乎……乎”,也有单用“乎”的。《家训》中“乎”用于选择问的仅1例:

(5)殷仲堪《常用字训》,亦引服虔《俗说》,今复无此书,未知即是《通俗文》,为当有异?或更有服虔乎?不能明也。(《书证》)

“乎”表示一种测度语气,用于测度问句末,说话人对某件事情已经有了自己的看法,但还不能肯定,于是用疑问句的形式将自己的看法提出来,希望对方予以证实。《家训》中“乎”用于测度问的有3例,如:

(6)盖不知礼意乎!(《风操》)

(7)此水汉来本无名矣,直以浅貌目之,或当即以洦为名乎?(《勉学》)

“乎”表示反诘语气,一般用于反诘问中,无疑而问,只是利用疑问句的形式来强调某种意思,所以本文不把它看做疑问句。反诘问句子形式与内容是相反的。《家训》中“乎”用于反诘问的一共有44例,具体又可分为以下几种情况:

1.“乎”一般与“岂”“宁”“安”“焉”“何”“独”等疑问副词或疑问代词相配合表达反诘语气。如:

(8)若寻常坟典,为生什物,安可悉废之乎?(《风操》)

(9)以此得胜,宁有益乎?(《勉学》)

2.“乎”和句中表进层的连词“况”“何况”等相呼应构成反诘问句。如:

(10)安有鹳雀能胜一者,况三乎?(《书证》)

(11)慎不可与为邻,何况交结乎?(《归心》)

3.“乎”也可单用表示反诘语气。如:

(12)又宜思勤督训者,可愿苛虐于骨肉乎?诚不得已也。(《教子》)

(13)而呼二亲为孔迩,于义通乎?(《文章》)

感叹句是抒发某种感情的句子,《家训》中“乎”表示感叹语气的有3例,如:

(14)故为武人俗吏所共嗤诋,良由是乎!(《勉学》)

(15)守道信谋,欲行一事,卜得恶卦,反令恜恜,此之谓乎!(《杂艺》)

三、语气词“乎”的共时、历时比较

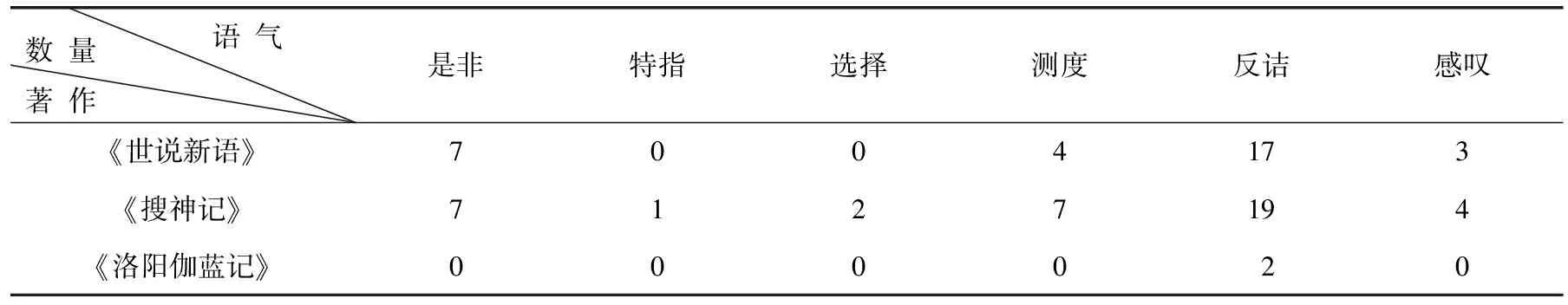

从上文对《家训》中“乎”的分析可以看出,“乎”字表示反诘语气的最多,疑问语气次之,感叹语气再次之。由此基本可以断定“乎”在中古主要表示反诘语气。为了证明这个结论,笔者统计了《世说新语》、《搜神记》和《洛阳伽蓝记》三部中古著作中“乎”作为语气词的用例,结果见表2。

表2 《世说新语》《搜神记》《洛阳伽蓝记》语气词“乎”用法统计

从表2可以看出,“乎”表示反诘问的用例明显多于是非问,进而可以断定“乎”在中古主要用于反诘语气;“乎”是个口语性较强的语气词,因此像《洛阳伽蓝记》这类语言风格比较典雅的著作,“乎”的用例大大减少;在统计中并未发现“乎”与其他语气词连用的现象。

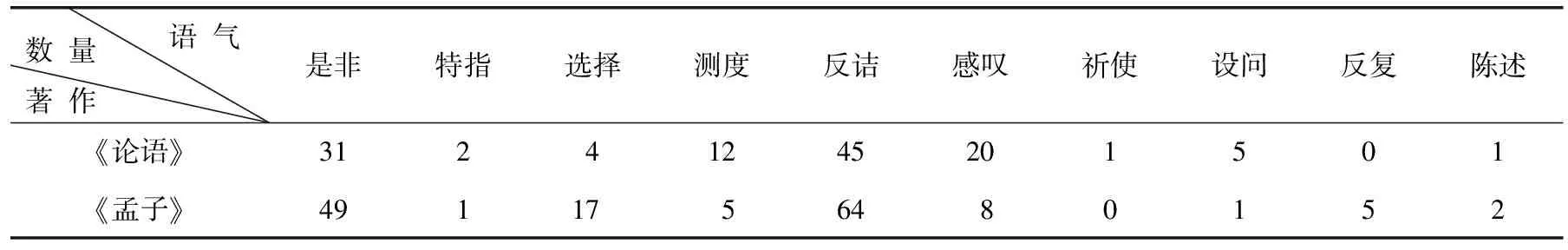

孙锡信先生在《近代汉语语气词》一书中提到:“‘乎’也是魏晋南北朝时期频繁使用的语气词,其运用之频远过于上古。”[2]28但笔者对先秦《论语》、《孟子》两部著作中的语气词“乎”进行统计,得出:语气词“乎”在《论语》中出现了121次,在《孟子》中出现152次。

可以发现,中古时“乎”的使用频率较之上古明显下降,作为上古常用语气词的“乎”,其地位已经开始动摇。

刘光明在《〈颜氏家训〉语气词的基本面貌与过渡性质》一文中写道:“‘乎’上古可用于疑问和感叹,主要用于疑问,最常见的是用于是非问,也可以用于特指问、测度问、选择问等,显示出较为活跃的功能。”[7]我们统计了上古两部著作《论语》《孟子》中语气词“乎”的用法,得出如下数据,见表3:

表3 《论语》《孟子》语气词“乎”用法统计

从表3可知,上古语气词“乎”表示反诘语气比是非疑问语气要多。这样来看,中古汉语语气词“乎”的用法与上古似乎没有太大差别。

四、结语

通过上述分析,笔者认为中古语气词“乎”基本沿用上古的用法,主要表示反诘语气、疑问语气,只是“乎”的使用频率明显下降,“乎”的功能也由复杂到简单,上古常见的语气词连用用以加强语气的现象也不再出现。这也说明了语言在发展演变过程中逐渐具有系统性、规范性、简洁性。中古是汉语史上的一个重要时期,从语气词“乎”的变化可以看出上古常用的语气词虽然在中古时期依然使用,但是它的地位已大不如前,有逐渐消亡的趋势。到了近代,“乎”被一些新兴语气词如“吗(麽)”“呢(那,哩)”所取代,在口语中逐渐不再使用,到了现代则基本销声匿迹了。

注释:

①本文数据统计参考书籍如下:王利器:《颜氏家训集解》,上海古籍出版社,1980年;(南朝·宋)刘义庆撰,(梁)刘孝标注:《世说新语》,上海古籍出版社,1982年;(晋)干宝:《搜神记》,中华书局,1979年;(北魏)杨衒之撰,范祥雍校注:《洛阳伽蓝记校注》,上海古籍出版社,1987年;杨伯峻:《论语译注》,中华书局,2006年;杨伯峻:《孟子译注》,中华书局,2008年。

[参考文献]

[1](日)太田辰夫.汉语史通考[M].江蓝生,白维国,译.重庆:重庆出版社,1991:1.

[2]孙锡信.近代汉语语气词[M].北京:语文出版社,1999.

[3](东汉)许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:101.

[4](清)段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:204.

[5](清)王引之.经传释词[M].上海:上海古籍出版社,2000:44.

[6](清)马建忠.马氏文通[M].北京:商务印书馆,1983:323-361.

[7]刘光明.《颜氏家训》语气词的基本面貌与过渡性质[J].池州师专学报,2006(2):43-46.