402例围绝经期综合征患病状况分析

刘宇霞,杨海澜,武彩霞

(1.山西医科大学,山西太原 030001;2.山西省人民医院,山西太原 030012)

围绝经期综合征又称更年期综合征(perimenopausal syndrome,PMS),是由于卵巢功能逐渐衰退,雌激素水平下降,出现以植物神经系统功能紊乱为主伴有神经心理症状的一组症候群。国外流行病学研究表明,除生理和某些临床症状、体征之外,围绝经期妇女表现出不同程度的情绪心理障碍者达15% ~40%[1]。为了解太原地区妇女围绝经期综合征的发病情况及相关影响因素,改善围绝经期保健服务的内容和质量,对太原市40~55岁围绝经期妇女出现的围绝经期相关生理和心理症状进行调查,现分析如下。

1 对象和方法

1.1 研究对象

选取山西省人民医院2009年1月至2010年10月妇科门诊就诊的围绝经期综合征患者420例。所有患者均固定居住在太原市,年龄40~55岁。诊断标准参照《中药新药临床研究指导原则》有关女性围绝经期综合征诊断标准拟定。

1.2 研究方法

采用问卷调查方法,对所筛选的420例围绝经期综合征患者进行面对面包括问卷调查,填写表格。调查问卷包括:a)被调查对象的一般情况;b)改良的Kupperman评分法 (Kupperman Menopause Index,KMI):Kupperman评分共11项症状,包括潮热出汗、感觉异常、失眠、易激动、抑郁、头晕、疲乏无力、骨关节肌肉痛、头痛、心悸、皮肤蚁走感;c)抑郁自评量表(Self-rating Depression Scale,SDS);d)焦虑自评量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS)。

1.3 统计学方法

所得资料数据使用SPSS11.0统计软件进行分析,计量资料用t检验,计数资料用χ2检验,计量资料以(±s)表示,均数间的比较用方差分析,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 基本情况

420例患者中,7例拒绝问卷调查,11例调查问卷信息不全,完成有效调查问卷402例,问卷调查有效率95.7%。402例妇女平均年龄(51.3±2.19)岁,均为汉族,月经初潮年龄11~19岁,平均(14.3±1.6)岁。自然绝经年龄平均(46.7±2.9)岁。在402例被调查者中,未绝经者117例(29.1%),其中月经正常者39例(9.7%),月经异常者78例(19.4%)。自然绝经者258例(64.2%),手术绝经者27例(6.7%)。

2.2 Kupperman评分情况

402例患者的Kupperman评分均大于17分,平均为(30.6±5.2)分。Kupperman评分各项症状中发生率最高的前5位症状依次是:疲倦乏力(76.2%),失眠(60.4%),易激动(47.8%),潮热出汗(41.6%),头痛(38.3%)。大多数患者症状为轻至中度,重度较少。症状发生率见表1。

表1 402例围绝经期患者症状发生率比较Table 1 The Incidence Rate of 402 Patients with Perimenopausal Syndrome

2.3 SDS和SAS评分情况

完成问卷调查的402例患者,SDS指数均值为0.47±0.04,SAS 标准分为(35.25 ±6.7)分。见表2、表3。2.4 不同年龄组Kupperman、SDS及SAS评分情况

表2 402例围绝经期综合征患者SDS评分情况Table 2 Scoring Conditions of SDS foR402 Patients withPerimenopausal Syndrome

表3 402例围绝经期综合征患者SAS评分情况Table 3 Scoring Conditions of SAS foR402 Patients withPerimenopausal Syndrome

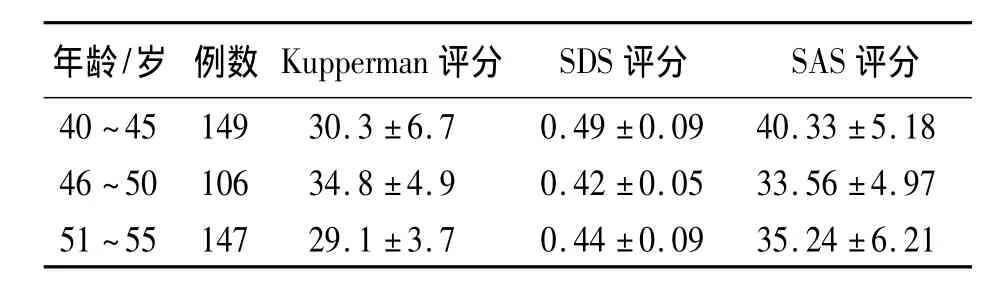

402例患者按年龄分为40~45岁、46~50岁、51~55岁3组,结果显示46~50岁年龄组Kupperman评分较其他两组高,差异有统计学意义(P<0.05);抑郁症状的患病率随年龄升高有下降趋势,但无统计学意义,三组间SDS指数均值也无明显差异;40~45岁组焦虑症发生率较高,但与其他两组相比差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 不同年龄组Kupperman评分、SDS评分及SAS 评分情况(±s)Table 4 Scoring Conditions of Kupperman,SDS and SAS in Different Age Groups(±s)

表4 不同年龄组Kupperman评分、SDS评分及SAS 评分情况(±s)Table 4 Scoring Conditions of Kupperman,SDS and SAS in Different Age Groups(±s)

年龄/岁 例数 Kupperman评分 SDS评分 SAS评分40~45 149 30.3±6.7 0.49±0.09 40.33±5.18 46~50 106 34.8±4.9 0.42±0.05 33.56±4.97 51~55 147 29.1±3.7 0.44±0.09 35.24±6.21

3 讨论

围绝经期是指妇女绝经前后的一段时期,包括从临床上或血中激素水平开始出现绝经趋势的迹象(即卵巢功能开始衰退的征兆),一直持续到最后一次月经后1年,即绝经过渡期加绝经后1年[1]。一般发生在40~55岁之间,我国城市妇女的平均绝经年龄为49.5岁,农村妇女为47.5岁[2]。但随着现代社会的工业化进程,妇女的生存压力增大,围绝经期的年龄有提前倾向,有相当一部分女性35岁以后即出现一系列围绝经期症状,如月经改变、潮热出汗、感觉异常、失眠、易激动、抑郁、疲乏、头晕、皮肤蚁走感、尿急尿痛、骨关节痛等。

妇女自然绝经年龄的报道各地不尽相同,2001年我国报道为(49.0±3.7)岁,本研究调查绝经妇女自然的平均绝经年龄为(46.7±2.9)岁,与国内文献报道基本一致[2]。绝经受诸多因素的影响,包括文化程度、职业性质、生活环境、精神创伤、婚育、避孕措施、初潮年龄等[3]。国内文献研究发现初潮年龄为15~18岁年龄段的妇女围绝经期月经异常发生率高,而月经异常情况主要发生在46 ~55 岁年龄段[4]。Bange[5]报道显示初潮平均年龄16.3岁,绝经平均年龄47.5岁,初潮年龄愈早,绝经年龄愈早。

生理方面的改变也是影响绝经期妇女生活质量的一个重要因素。本研究中402例围绝经期患者,围绝经期症状以疲倦乏力、失眠、易激动、潮热出汗、头痛最为常见,发生率依次为76.2%、60.4%、47.8%、41.6%、38.3%。张剑萍等[6]研究发现围绝经期综合征常见症状以失眠、易激动、疲乏、骨关节痛为主。Yahya等[7]发现泌尿系症状发生率为56.2%,骨关节炎发生率为65.4%。西方妇女与国内研究结果不同,主要以潮热出汗、泌尿系统症状为主[5],提示围绝经期综合征在总体上存在种族和社会背景的差异,抽样方法的差异也可能导致症状分布的不同。本研究中大多数患者症状为轻至中度,重度较少。另外,围绝经期症状严重程度及对患者生活质量影响的差异受生物学因素、文化观点、心理因素及社会经济状况等方面的影响。

妇女进入围绝经期后激素水平波动明显,除潮热多汗等躯体症状外,更易伴有情绪不稳定、易激动、焦虑和抑郁等心理改变。流行病学资料显示:绝经期和绝经后期妇女睡眠障碍显著增加[6]。Yahya[7]对28 419名妇女进行了调查,发现抑郁症状发生率为38.5%,焦虑症状发生率为50.8%。国内文献研究发现在2 000名40~60岁的上海女性中抑郁症的发病率为30.3%,且近年来发病率有上升的趋势[8]。本研究采用Zung氏抑郁自评量表和焦虑自评量表测量调查对象的抑郁症状和焦虑症状,结果显示40~55岁妇女中抑郁症的患病率达到38.1%,SAS标准分为(35.25±6.7)分,明显高于北京地区45~59岁妇女抑郁症23.9%的患病率,焦虑症的患病率约13.7%,高于国内文献报道的10.2%[8]。样本选择的不同可能是造成患病率不同的原因,但同时说明围绝经期综合征患者的抑郁和焦虑患病率明显高于普通人群。

围绝经期抑郁的病因尚不明确。国外研究认为围绝经期妇女的血清E2、P水平的降低及FSH、LH升高与抑郁症的发生有直接相关性,其性激素水平的显著变化,引起性腺轴调节失调,可能是引发抑郁症发病的重要病因[9]。Freeman[9]对围绝经期抑郁症组、正常组及生育年龄妇女组性激素测定的结果分析表明,血清E2、P水平的显著降低与围绝经期抑郁症的发生有关,此结果与Klaiber等[10]相同,同时也提示性腺轴调节失调、FSH升高、LH升高与围绝经期抑郁症的发生有相关性。抑郁症的发生严重地影响了妇女的生活质量,加重围绝经期妇女的生理症状,有研究显示抑郁是导致围绝经期子宫异常出血的重要因素[8]。因此,医护人员在重视围绝经期综合征妇女躯体症状的同时,不能忽视她们的心理健康状况,对存在明显心理问题者,如抑郁、焦虑等情绪,更应该高度重视。

保健知识对妇女安全度过围绝经期非常重要。妇女在围绝经期中应采取以下积极有效的健康保健措施[11]:a)心理保健。此期妇女许多精神神经症状,单靠药物治疗有时难以奏效,还要从心理上给予指导,帮助她们掌握保健知识,消除恐惧和忧虑,树立乐观和积极态度。b)合理饮食,积极参加运动。食物应多样化,不要偏食,多吃杂粮、蔬菜、水果,少吃甜食、炸、腌、酱制品、动物内脏或过期食品,不要暴饮暴食。加强体育锻炼,多参加户外活动。c)正确对待性生活。对于这个时期出现的一些性功能异常,夫妇应了解有关的生理、心理知识,取得共识。d)雌激素替代疗法。围绝经期由于卵巢功能渐趋衰退,故引起各种症状和机体一系列退行性变。世界各国对激素替代疗法进行了大量研究并广泛用于临床,Soares等[12]的研究结果表明,短期应用雌激素(经皮17β-E2)治疗围绝经期抑郁具有一定效果,不仅用于有症状的围绝经期妇女的治疗,而且广泛用于无症状的妇女,成为预防医学领域中的重要进展,可有效提高生命质量,延长寿命。中国更年期妇女约1.3亿人,其中临床表现绝经综合征的可达1亿人,因此,对绝经期综合征的防治是我国妇女保健的重要工作之一。

[1] 汪向东.心理卫生评定量表手册(增订版)[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999.

[2] 毛红芳.上海农村围绝经期妇女健康状况及保健需求的分析[J].中国妇幼保健,2007,22(36):5135-5137.

[3] Magdalena Rosell,Niclas N Hkansson and Alicja Wolk.Association between Dairy Food Consumption and Weight Change oveRin Perimenopausal Women[J].American Journal of Clinical Nutrition,2006,82(12):1310-1315.

[4] 贺丰杰,林文静.围绝经期妇女月经变化及相关因素的调查分析[J].中国妇幼健康研究,2007,18(6):485-487.

[5] Bange J.Self-assessment of Somatic Symptoms during a Two Months Period of Replacement Therapy in Perimenopausal Women[J].Arch Women Mental Health Ment health,1999,1:183-187.

[6] 张剑萍.西安市高校女教师围绝经期综合征患病状况调查[J].中国老年学杂志,2008,28(3):286.

[7] Yahya S,Rehan N.Age Pattern and Symptoms of Menopause among Rural Women of Lahore[J].J Ayub Med Coll Abbottabad,2002,14(3):9.

[8] 马 辛.北京市抑郁症的患病率调查[J].中华精神科杂志,2007,40(2):100.

[9] 何小妮,何 仲.围绝经期妇女抑郁的相关因素[J].解放军护理杂志,2006,23(2):43-44.

[10] KlaibeREL.Relationships of Serum Estradiol Levels Menopause Duration and Mood during Hormonal Replacemen Therapy[J].PsychoneuRcendocrino logy,1997,22(7):549-558.

[11] 张金红,高俊霞,谷金环,等.围绝经期综合征认知行为护理干预效果评价[J].齐鲁护理杂志,2006,5(5):814-815.

[12] Cohen LS,Soares CN,Poitras JR,et al.Short-Term Use of Estradiol foRDepression in Perimenopausal and Postmenopausal Women:a Preliminary Report[J].Am J Psychiatry,2003,160(8):1519-1522.