短暂性脑缺血发作与颈动脉粥样硬化相关性的超声学研究

李 琴,李晓民,李晓慧,陈效云

(1.长治市第二人民医院,山西长治 046000;2.长治市人民医院,山西 长治 046000;3.长治医学院附属和济医院,山西 长治046000)

脑血管疾病是当今威胁人类健康的三大疾病之一,发病率、死亡率和致残率高,在我国均列首位。而短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)是缺血性脑卒中的前兆症状,TIA首次症状出现后1年内发生完全性脑卒中的危险率为12%~13%,5年内可达30% ~35%[1]。因此加强对 TIA的研究,探讨其确切病因和发病机制 ,对寻找有效的治疗途径、预后有重要意义。颈动脉粥样硬化是TIA的重要危险因素,而颈内动脉内膜中层厚度、斑块可作为反映颈动脉粥样硬化的指标[2]。彩色多普勒超声是诊断颈动脉粥样硬化的可靠方法,具有简便、经济、可重复性的特点。本文应用彩超对短暂性脑缺血发作与颈动脉粥样硬化的相关性分析总结如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

资料来源于2007年5月至2010年5月长治市第二人民医院门诊收治和住院的TIA患者,均经CT、MRA检查确诊。其中男性81例,女性39例,年龄45~82岁。对照组为本院体检的非心脑血管疾病患者110例,其中男性72例,女性38例,年龄40~76岁。

1.2 仪器与方法

采用Mylab 20型号彩色多普勒超声诊断仪,探头频率为7~10 MHz。患者取仰卧位,观察颈总动脉根部、主干及分叉处、颈内动脉、颈外动脉颅外段。观察血管走行、管壁光滑程度、内-中膜厚度(IMT)以及颈动脉斑块部位和大小、回声及形态特点。测量记录管腔内径、IMT值、颈动脉收缩期峰值流速及舒张末流速,观察频谱形态,评估狭窄程度。

1.3 颈动脉异常判定标准

颈动脉正常为内-中膜厚度<1.0 mm;1.0 mm≤IMT<1.5 mm为内-中膜增厚;管腔内-中膜局部隆起增厚,向管腔内突出,IMT≥1.5 mm为斑块形成[3]。根据斑块形态学和声学特征将斑块分为3种,软斑:斑块回声为弱回声或等回声者;硬斑:斑块纤维化、钙化、内部回声增强,后方伴声影者;混合斑块:回声强弱不均。

狭窄程度评价标准:管腔狭窄程度<50%,为无明显血流动力学改变;50%≤管腔狭窄≤99%,为管腔明显狭窄,有明显血流动力学变化;管腔狭窄100%,为血管完全闭塞,未见彩色血流通过。

1.4 统计学处理

用SPSS13.0软件进行统计学分析,计量资料用t检验,计数资料用χ2检验,P<0.05为有统计学意义。

2 结果

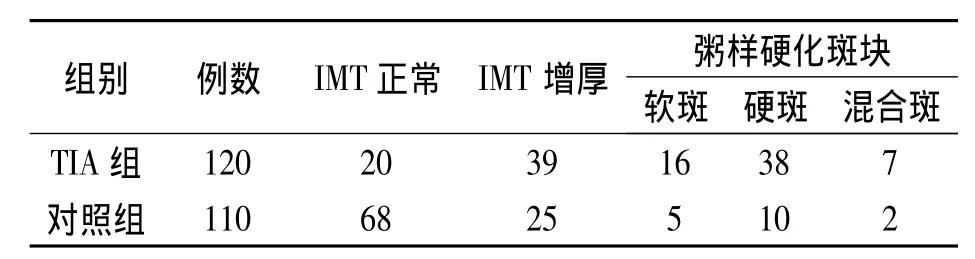

120例TIA组中颈动脉血管异常100例,发生率为83.3%,其中单纯性内-中膜粗糙增厚39例,占32.5%;粥样硬化斑块形成61例,占50.8%。对照组血管异常42例,异常率为38.1%,其中有ITM增厚25例,占22.7%;斑块形成17例,占15.5%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1。50%≤管腔狭窄≤99%者,TIA组38例,对照组11例;管腔闭塞者,TIA组10例,对照组1例,差异均有统计学意义(P<0.05)。TIA组颈动脉收缩期峰值流速、舒张末期流速与对照组比较,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表1 TIA组与对照组颈动脉粥样硬化情况比较 例Table 1 Comparison of Conditions of TIA and Carotid Atherosclerosis with Control Group case

表2 TIA患者与对照组血流参数比较 cm/s Table 2 Comparison of ParameteRof Blood Flow foRPatients with TIA with Control Group

3 讨论

短暂性脑缺血发作时,短暂的反复发作的脑局部供血障碍导致相应脑供血区的局灶性缺血及短暂性神经功能缺失,脑缺血发作呈局部性、短暂性、反复性,是本病的主要临床特点[4]。颈动脉粥样硬化是TIA的独立危险因素。本研究结果显示,TIA患者的颈动脉粥样硬化发生率为83.3%,对照组颈动脉粥样硬化发生率为38.1%,两者比较,差异具有统计学意义,证明颈动脉硬化与TIA有明显的相关性。颈部血管彩超检测IMT及斑块已成为一种经济、方便、安全、重复性好的检测手段。

颈动脉颅外段粥样硬化的斑块破裂、血小板聚集及血栓形成是导致TIA和脑梗死的主要病因。颈动脉IMT增厚是早期动脉粥样硬化的改变,斑块形成则是动脉粥样硬化的典型标志,而管腔狭窄则是动脉粥样硬化进展的一个晚期表现。超声检测 IMT可作为反映脑动脉及全身动脉硬化的指标。而且有学者研究表明,颅外段动脉尤其是颈总动脉及颈内动脉的粥样硬化形成,是导致脑卒中的重要因素。颈总动脉或颈内动脉的斑块或血小板聚集物是引起TIA的主要原因。动脉硬化斑块表现 IMT增厚、软性硬化斑、硬性硬化斑,管腔改变表现阻塞、扭曲和狭窄 ,使血流速度减慢,脑供血减少,导致TIA[5]。同时相关研究还发现脑梗死与颈动脉粥样硬化程度密切相关。TIA患者中的颈动脉粥样硬化的发生率极高,120例患者经超声检出ITM增厚及斑块者100例,说明颈动脉粥样硬化对TIA的发生确有临床意义。

本组资料显示,颈动脉粥样硬化是硬斑块的比例高,说明颈动脉硬化的时间已经比较长,硬化斑块钙化、纤维化,超声更加容易发现,软化斑块发现的少可能与检查操作者的经验有关。有学者认为“软斑”是不稳定的,容易脱落的,而“硬斑”则是稳定的[5],但华扬等[6]认为不能把斑块简单地分为“软斑 ”和“硬斑”,当血流动力学发生变化时,“硬斑”也有可能崩解破裂而导致脑血管病发生。

脑血管造影可显示颅内外动脉的管腔情况,但因技术复杂、价格昂贵、不能显示斑块本身等特点而不易在临床推广。随着影像技术的发展,动脉粥样硬化斑块脱落形成栓子,造成远端小动脉栓塞机制,越来越被人们所认识,且超声检查与颈动脉造影的符合率达90%[7]。

超声检查可指导颈动脉粥样硬化的治疗及早发现颅外段颈动脉粥样硬化病变,故彩色多普勒超声是TIA预测及评价的重要指标。

[1] Turkenburg JL,Van Oostayen JA,Bollen WL.Role of Carotid Sonography as a First Examination in the Evaluation of Patients with Transient Ischemic Attacks and Strokes:Benefit in Relation to Age[J].J Clin Ultrasound,1999,27(2):65-69.

[2] Vemmos KN,Tsivgoulis G,Spengos K,et al.Common Carotid Artery Intima-Media Thickness in Patients with Brain Infarction and Intracerebral Haemorrhage[J].Cerebrovasc Dis,2004,17(4):280-286.

[3] 华 杨.实用颈动脉与颅脑血管超声诊断学[M].北京:科学出版社,2002.

[4] 郭玉璞,王维治.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2006.

[5] 林 航,林 敏.老年高血压患者颈动脉颅外段硬化与无症状性脑梗死[J].高血压杂志,20O6,14(6):439-441.

[6] 李秋萍,华 扬.颈动脉粥样硬化的超声检测与临床相关性研究进展[J].中国脑血管病杂志,2009,6(6):317-321.

[7] 丁建华,华 扬 ,凌 晨,等.彩超对急性脑梗塞患者颈动脉粥样硬华斑块的研究[J].中国医学影像技术,2000,16(9):747-748.